IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

Archives

(PRELIMS & MAINS Focus)

पाठ्यक्रम:

- मुख्य परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम

संदर्भ: एक नई सरकारी रिपोर्ट में 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य 165 बिलियन डॉलर से अधिक आंका गया है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.2% से अधिक है।

पृष्ठभूमि: –

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र के लिए 2030 तक लगभग 300 बिलियन डॉलर तथा 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने के पर्याप्त अवसर हैं।

मुख्य बिंदु

- जैवअर्थव्यवस्था से तात्पर्य जैविक संसाधनों (पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव) के औद्योगिक उपयोग, तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं की प्रतिकृति से है।

- पौधे या सूक्ष्मजीव जैसे जैव संसाधन नवीकरणीय, अपेक्षाकृत सस्ते और स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं, जबकि प्राकृतिक प्रक्रियाएं अधिक सतत और पर्यावरण अनुकूल हैं।

- इसका एक उदाहरण जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गन्ने या मकई जैसी फसलों के किण्वन के माध्यम से उत्पादित इथेनॉल का उपयोग है। आधुनिक जीवविज्ञान कपड़ों, प्लास्टिक, निर्माण सामग्री, दवाओं और विभिन्न रसायनों के लिए सतत विकल्प प्रदान करता है।

- यहां तक कि स्वास्थ्य सेवा और कृषि के पारंपरिक क्षेत्रों में भी जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बायोमेडिसिन का विकास, जो रसायनों के बजाय जैव संसाधनों से प्राप्त होता है, और सिंथेटिक जीवविज्ञान जिसमें वांछित गुणों वाले विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सूक्ष्मजीवों की वृद्धि शामिल है, ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जैव प्रौद्योगिकी बढ़ती भूमिका निभा रही है।

बढ़ता पदचिह्न

- रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है, जो 2020 में लगभग 86 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 165 बिलियन डॉलर हो गया है।

- जैव अर्थव्यवस्था में कार्यरत कंपनियों की संख्या पिछले तीन वर्षों में लगभग 90% बढ़ गई है, जो 2021 में 5,365 से बढ़कर 2024 में 10,075 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह संख्या 2030 तक दोगुनी होने का अनुमान है, जिससे लगभग 35 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा।

- जैव अर्थव्यवस्था का लगभग आधा मूल्य (लगभग 78 बिलियन डॉलर) औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, जो अन्य चीजों के अलावा जैव ईंधन और जैव प्लास्टिक के विकास और उपयोग के लिए था। फार्मा क्षेत्र ने कुल मूल्य का 35% हिस्सा बनाया, जिसमें टीकों का सबसे बड़ा योगदान रहा।

- लेकिन 2024 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र अनुसंधान और आईटी था, जिसमें बायोटेक सॉफ्टवेयर विकास, नैदानिक परीक्षण और जैव सूचना विज्ञान शामिल हैं जो दवा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में मदद करते हैं।

- रिपोर्ट से पता चला कि सिर्फ़ पाँच राज्य – महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश – जैव अर्थव्यवस्था में पैदा हुए मूल्य का दो-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा पैदा करते हैं। पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र ने कुल मूल्य का 6% से भी कम पैदा किया।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में पिछले पांच वर्षों की उच्च विकास दर को बनाए रखना आसान नहीं होगा।

- जबकि समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 4.2% की हिस्सेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के आंकड़ों के बराबर थी, स्पेन और इटली जैसे देशों की जैव अर्थव्यवस्था उनके सकल घरेलू उत्पाद का 20% से अधिक हिस्सा है।

बायोई3 नीति (2024) – बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति का उद्देश्य है:

- जैव-आधारित रसायनों, एंजाइमों, परिशुद्ध जैव-चिकित्सा, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और जलवायु-लचीली कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को एक वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना।

- विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और उद्योगों के बीच सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और विकास को मजबूत करना।

- हाइड्रोकार्बन आधारित सामग्रियों को जैव-आधारित विकल्पों से प्रतिस्थापित करके स्थिरता को बढ़ावा देना।

- जैव प्रौद्योगिकी प्रगति में नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

आगे की राह

- नियामक सुधार – जीएम फसलों पर चिंताओं का समाधान करना और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

- क्षेत्रीय विकास – अविकसित क्षेत्रों में जैव-अर्थव्यवस्था विकास को प्रोत्साहित करना।

- सार्वजनिक-निजी सहयोग – जैव-आधारित उत्पादों के अनुसंधान, उत्पादन और व्यावसायीकरण में निवेश को बढ़ावा देना।

स्रोत: Indian Express

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ : वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक उभरते हुए तारे से निकलने वाली गैस और धूल के गुबार को कैप्चर किया है।

पृष्ठभूमि: –

- नासा के अनुसार, यह बहिर्वाह पृथ्वी से लगभग 625 प्रकाश वर्ष दूर, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकटतम तारा-निर्माण क्षेत्रों में से एक में स्थित है।

तारों का निर्माण

- तारा निर्माण की प्रक्रिया घटनाओं का एक असाधारण क्रम है जो आकाशगंगाओं में बिखरे गैस और धूल के विशाल बादलों में घटित होती है, जिन्हें अक्सर आणविक बादल या तारकीय नर्सरी (molecular clouds or stellar nurseries) कहा जाता है।

आणविक बादलों का निर्माण

- प्रारंभिक परिस्थितियाँ: तारों का निर्माण घने और ठंडे अंतरतारकीय गैस और धूल के क्षेत्रों में शुरू होता है। ये आणविक बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन (H₂) से बने होते हैं, जिनमें हीलियम और भारी तत्वों के अंश होते हैं।

- ट्रिगरिंग तंत्र: सुपरनोवा विस्फोट, गैलेक्टिक टकराव या शॉकवेव जैसी बाहरी घटनाएं आणविक बादल को संपीड़ित कर सकती हैं, जिससे प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

गुरुत्वाकर्षण पतन (Gravitational Collapse)

- अस्थिरता: बादल के भीतर के क्षेत्र समय के साथ सघन होते जाते हैं, जिससे स्थानीय अस्थिरता उत्पन्न होती है।

- घने कोर का निर्माण: जैसे ही गुरुत्वाकर्षण आंतरिक दबाव पर हावी हो जाता है, बादल के कुछ हिस्से सघन, घने गुच्छों में ढह जाते हैं, जिन्हें प्रोटोस्टेलर कोर के रूप में जाना जाता है।

प्रोटोस्टार चरण

- तापन और घूर्णन: पतन के दौरान, गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कोर का तापमान बढ़ जाता है। कोणीय गति के संरक्षण के कारण कोर घूमता है और इसके चारों ओर एक घूर्णनशील चपटी डिस्क बनती है।

- अभिवृद्धि डिस्क: आस-पास के आवरण से पदार्थ अभिवृद्धि डिस्क के माध्यम से प्रोटोस्टार पर अंदर की ओर सर्पिलाकार रूप से घूमता है, जिससे इसकी वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

नाभिकीय संलयन का प्रज्वलन

- कोर तापमान और दबाव: जब प्रोटोस्टार का कोर तापमान लगभग 10 मिलियन केल्विन तक बढ़ जाता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। यह एक तारे के जन्म का संकेत देता है।

- विकिरणीय दबाव: संलयन से उत्पन्न ऊर्जा बाहरी विकिरणीय दबाव पैदा करती है, जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करती है और आगे के पतन को रोकती है।

मुख्य अनुक्रम चरण

- संतुलन: तारा मुख्य अनुक्रम चरण में प्रवेश करता है, जहाँ यह लाखों से अरबों वर्षों तक हाइड्रोस्टेटिक संतुलन में रहता है। इस दौरान, यह अपने केंद्र में हाइड्रोजन को जलाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है।

तारा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक

- तारे का द्रव्यमान: उपलब्ध पदार्थ की मात्रा यह निर्धारित करती है कि तारा कम द्रव्यमान वाला तारा बनेगा (जैसे सूर्य) या अधिक द्रव्यमान वाला तारा (अधिक द्रव्यमान वाले तारे ब्लैक होल या सुपरनोवा के रूप में अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं)।

- पर्यावरणीय परिस्थितियाँ: धात्विकता (हीलियम से भारी तत्वों की उपस्थिति) और बाह्य बल तारा निर्माण की दक्षता को प्रभावित करते हैं।

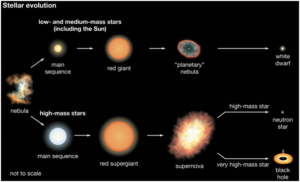

अंतिम अवस्थाएँ – किसी तारे का जीवनचक्र उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है:

- कम द्रव्यमान वाले तारे (जैसे, लाल बौने): श्वेत बौनों के रूप में समाप्त हो जाते हैं।

- मध्यम द्रव्यमान वाले तारे (जैसे, सूर्य जैसे तारे): ग्रहीय नीहारिकाओं के रूप में अपनी बाहरी परतों को छोड़ने से पहले ये लाल दानव बन जाते हैं, तथा पीछे एक सफेद बौना तारा छोड़ जाते हैं।

- उच्च द्रव्यमान वाले तारे: सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित होते हैं तथा न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल का निर्माण कर सकते हैं।

स्रोत: AP News

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक परीक्षा – इतिहास

प्रसंग: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को ‘देशद्रोही’ कहने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की कड़ी आलोचना की और मांग की कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

पृष्ठभूमि:

- राणा सांगा 1508 से 1528 ई. तक मेवाड़ के राणा थे। उन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर वर्तमान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण किया।

मुख्य बिंदु

- राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, सिसोदिया राजवंश के मेवाड़ के एक महान राजपूत शासक थे।

- 1482 में मेवाड़ के राणा रायमल के घर जन्मे।

- उत्तराधिकार संघर्ष के बाद 1508 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे।

- आंतरिक चुनौतियों का सामना किया लेकिन एक मजबूत और सक्षम शासक के रूप में उभरे।

सैन्य उपलब्धियां और लड़ाइयां

- मेवाड़ का विस्तार

- राजपूत वंशों के साथ गठबंधन बनाकर राजपूत शक्ति को मजबूत किया।

- मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर अपने क्षेत्र का विस्तार किया।

- गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय और दिल्ली के लोधी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

- खतौली का युद्ध (1518) – इब्राहिम लोदी को हराया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जा किया।

- धौलपुर का युद्ध (1519) – एक बार फिर इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे उत्तर भारत में उसका प्रभाव बढ़ गया।

- खानवा का युद्ध (1527) –

- यह उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के खिलाफ लड़ी गई थी।

- राणा सांगा ने एक विशाल राजपूत संघ का नेतृत्व किया, लेकिन बाबर के बारूद, तोपखाने और बेहतर रणनीति के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने भारत में मुगल प्रभुत्व की शुरुआत को चिह्नित किया।

- खानवा में हार के बाद, उन्होंने पुनः संगठित होने का प्रयास किया, लेकिन कथित तौर पर 1528 में उनके अपने सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, क्योंकि उन्हें मुगलों के साथ एक और लड़ाई का डर था।

स्रोत: The Hindu

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक परीक्षा – वर्तमान घटनाक्रम

प्रसंग: भारत नवंबर 2025 से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की अध्यक्षता करेगा।

पृष्ठभूमि: –

- अगले दो वर्षों के लिए आईओआरए के अध्यक्ष के रूप में भारत की तीन प्राथमिकताएं होंगी: आईओआरए के बजट को बढ़ाने के लिए वित्त पोषण के अवसर पैदा करना; डेटा प्रबंधन और नीति विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना, तथा सहयोग का उपयोग करते हुए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ समुद्री-तैयारी पाठ्यक्रम बनाना।

मुख्य बिंदु

- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में हिंद महासागर की सीमा से लगे देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह क्षेत्र में साझा चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रमुख विशेषताऐं

- सदस्य देश: IORA में 23 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसके 12 संवाद साझेदार भी हैं, जैसे अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ।

- मुख्यालय: आईओआरए सचिवालय एबेने, मॉरीशस में स्थित है।

- आईओआरए का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद (सीओएम) है, जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है।

- उद्देश्य:

- क्षेत्र में सतत विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देना।

- व्यापार, निवेश और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना।

- समुद्री सुरक्षा, आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करना।

- आईओआरए छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

- समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा: सुरक्षित एवं संरक्षित समुद्री व्यापार मार्ग सुनिश्चित करना।

- व्यापार एवं निवेश सुविधा: आर्थिक एकीकरण एवं व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना।

- मत्स्य प्रबंधन: समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग।

- आपदा जोखिम प्रबंधन: प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्रीय लचीलापन बढ़ाना।

- शैक्षणिक एवं विज्ञान सहयोग: अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना।

- पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान: क्षेत्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना।

स्रोत: The Hindu

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था

प्रसंग: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां कई वर्षों के निचले स्तर पर है।

पृष्ठभूमि: –

- वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) सितंबर 2024 में 2.5% के बहु-वर्षीय निचले स्तर पर पहुंच गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1.41 लाख करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है, और आने वाले वर्ष में और भी अधिक वृद्धि की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

- गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) उन ऋणों और अग्रिमों को कहते हैं जो बैंकों के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उधारकर्ता निर्दिष्ट अवधि के लिए मूलधन या ब्याज चुकाने में विफल रहता है।

- एनपीए की परिभाषा (आरबीआई के अनुसार) – यदि ब्याज या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है तो ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- सावधि ऋण – जब ब्याज या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय तक अदा न किया गया हो।

- ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट – यदि बकाया राशि 90+ दिनों तक स्वीकृत सीमा से अधिक रहती है।

- कृषि ऋण – यदि मूलधन/ब्याज दो फसल मौसमों (अल्पकालिक) या एक मौसम (दीर्घकालिक) के लिए अदा नहीं किया जाता है।

एनपीए की श्रेणियाँ

- घटिया परिसंपत्तियाँ (Substandard Assets) – ऐसे ऋण जो 12 महीने से कम समय तक एनपीए बने रहते हैं।

- संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (Doubtful Assets)- ऐसे ऋण जो 12 महीने से अधिक समय तक एनपीए बने रहते हैं।

- हानि वाली परिसंपत्तियाँ (Loss Assets)- वे ऋण जो वसूल नहीं किये जा सकते, यद्यपि आधिकारिक रूप से बट्टे खाते में नहीं डाले गए हों।

एनपीए के कारण

- आंतरिक कारक /फ़ैक्टर्स

- बैंकों द्वारा खराब ऋण मूल्यांकन।

- उधारकर्ताओं द्वारा धन का कुप्रबंधन।

- कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाना।

- उचित निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव।

- बाह्य कारक

- आर्थिक मंदी से कारोबार प्रभावित हो रहा है।

- नीतिगत अड़चनों के कारण परियोजनाओं में देरी हो रही है।

- वैश्विक वित्तीय संकट से निर्यात आय में कमी आ रही है।

- प्राकृतिक आपदाओं से कृषि ऋण प्रभावित होता है।

अर्थव्यवस्था पर एनपीए का प्रभाव

- बैंक की लाभप्रदता कम हो जाती है – बैंकों को ब्याज आय कम मिलती है।

- ऋण उपलब्धता पर प्रभाव – बैंक ऋण देने में हिचकिचाते हैं, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है।

- निवेशकों का विश्वास कम होता है – कमजोर बैलेंस शीट निवेश को हतोत्साहित करती है।

- करदाताओं पर बोझ – सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है।

एनपीए से निपटने के उपाय

- विधायी एवं विनियामक उपाय

- SARFAESI अधिनियम (2002) – बैंकों को परिसंपत्तियों की नीलामी करके ऋण वसूलने की अनुमति देता है।

- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 – संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करता है।

- आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा – कमजोर बैंकों पर प्रतिबंध लगाती है।

- संस्थागत तंत्र

- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) – बैंकों से एनपीए खरीदें और वसूली का प्रबंधन करना।

- बैड बैंक (एनएआरसीएल, 2021) – इसका उद्देश्य एनपीए को अपने नियंत्रण में लेना और उन्हें कुशलतापूर्वक हल करना है।

- बैंक-स्तरीय सुधार

- ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना।

- ऋण पुनर्गठन और एकमुश्त निपटान योजनाओं को प्रोत्साहित करना।

स्रोत: Business Today

Practice MCQs

दैनिक अभ्यास प्रश्न:

Q1.) खतोली की लड़ाई (1518) में राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराया था?

a) अलाउद्दीन खिलजी

b) इब्राहिम लोदी

c) बलबन

d) शेर शाह सूरी

Q2.) निम्नलिखित में से कौन IORA का सदस्य नहीं है?

a) भारत

b) चीन

c) ऑस्ट्रेलिया

d) दक्षिण अफ्रीका

Q3.) निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बढ़ते एनपीए का प्रमुख कारण है?

a) आर्थिक मंदी

b) बैंकों द्वारा खराब ऋण मूल्यांकन

c) कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाना

d) उपरोक्त सभी

Comment the answers to the above questions in the comment section below!!

ANSWERS FOR ’ Today’s – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs

ANSWERS FOR 26th March – Daily Practice MCQs

Q.1) – c

Q.2) – c

Q.3) – b