IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

Archives

(PRELIMS & MAINS Focus)

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ: केंद्र ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी एक्स द्वारा सरकार के सहयोग पोर्टल को “सेंसरशिप पोर्टल” के रूप में वर्णित करना “दुर्भाग्यपूर्ण” और “निंदनीय” है।

संदर्भ का दृष्टिकोण: वर्तमान में हाईकोर्ट एक्स द्वारा दायर उस चुनौती पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सरकार ने सोशल मीडिया पर सामग्री को नियंत्रित करने और हटाने का आदेश देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) की धारा 79 (3) (बी) का उपयोग किया है।

Learning Corner:

- सहयोग पोर्टल भारत के गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक पहल है, जिसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाना है।

- 2024 में लॉन्च किए जाने वाले इस पोर्टल का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत सामग्री हटाने के अनुरोधों को स्वचालित और त्वरित करके एक सुरक्षित साइबरस्पेस बनाना है।

- धारा 79 प्लेटफ़ॉर्म (जैसे x या इंस्टाग्राम) को उस सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाती है जिसे कोई तीसरा पक्ष (उपयोगकर्ता) उनकी सेवा पर पोस्ट करता है। धारा 79 के भाग (3) (बी) में कहा गया है कि यदि प्लेटफ़ॉर्म सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा उक्त सामग्री के बारे में सूचित किए जाने के बाद भी गैरकानूनी सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं, तो वे इस सुरक्षा को खो सकते हैं।

सहयोग पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

- केंद्रीकृत मंच: यह अधिकृत सरकारी एजेंसियों और आईटी मध्यस्थों को एक साथ लाता है, जिससे गैरकानूनी ऑनलाइन सूचना के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई की सुविधा मिलती है।

- स्वचालित नोटिस: अधिकृत एजेंसियों को मध्यस्थों को सीधे नोटिस जारी करने में सक्षम बनाता है, जिससे गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की गई सामग्री को समय पर हटाना सुनिश्चित होता है।

- डैशबोर्ड मॉनिटरिंग: हितधारकों को अनुरोधों की स्थिति की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिसमें जारी किए गए नोटिसों की संख्या, की गई कार्रवाई और लंबित अनुरोध शामिल हैं।

परिचालन प्रक्रिया:

- नोटिस जारी करना: केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित अधिकृत एजेंसियां, पोर्टल के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री को चिह्नित कर सकती हैं और उसे हटाने का अनुरोध कर सकती हैं।

- मध्यस्थ कार्रवाई: नोटिस मिलने पर, मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्दिष्ट सामग्री को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। वे अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकते हैं या यदि लागू हो तो गैर-अनुपालन के कारण बता सकते हैं।

- निगरानी और अनुपालन: पोर्टल प्रत्येक अनुरोध की स्थिति पर नज़र रखने की अनुमति देता है, जिससे सामग्री हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

विवाद और कानूनी चुनौतियाँ:

- सहयोग पोर्टल को कुछ क्षेत्रों से आलोचना का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) से, जिसने इसे “सेंसरशिप पोर्टल” कहा है। एक्स कॉर्प ने सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के इस्तेमाल को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह एक समानांतर और गैरकानूनी सामग्री सेंसरशिप व्यवस्था की ओर ले जाता है।

- भारत सरकार ने पोर्टल का बचाव करते हुए कहा है कि यह गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री से निपटने के लिए मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है।

स्रोत : Indian Express

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – कला एवं संस्कृति

संदर्भ: झारखंड और वृहद छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासी मंगलवार (1 अप्रैल) को सरहुल त्योहार के साथ नए साल और वसंत ऋतु का स्वागत करेंगे।

संदर्भ का दृष्टिकोण: नागपुरी भाषी लोगों के बीच यह त्यौहार सरहुल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अलग-अलग जनजातियों के अपने-अपने नाम और इसे मनाने के खास तरीके हैं। उदाहरण के लिए, संथाल समुदाय इसे बहा परब कहते हैं, जबकि हो और मुंडा लोगों के बीच इसे अक्सर बा परब कहा जाता है।

Learning Corner:

- सरहुल महोत्सव वसंत ऋतु का एक उत्सव है जो मुख्य रूप से झारखंड और व्यापक छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है, जो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और यहां तक कि मुख्य भूमि भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है।

- सरहुल इन समुदायों के लिए न केवल वसंत और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि सूर्य और पृथ्वी के बीच मिलन का प्रतीकात्मक उत्सव भी है।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

- प्रकृति की पूजा और नवीनीकरण: सरहुल का शाब्दिक अर्थ नागपुरी भाषा में “साल वृक्ष की पूजा” है। आदिवासी समुदायों में साल वृक्ष (शोरिया रोबस्टा) को पवित्र दर्जा प्राप्त है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सरना माँ का निवास स्थान है, जो प्राकृतिक और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने वाली ग्राम देवी हैं।

- नया साल और कृषि चक्र: सरहुल का कृषि गतिविधियों से गहरा संबंध है। यह समारोह खेतों की जुताई और फसलों की बुवाई से पहले मनाया जाता है, जो सर्दियों की निष्क्रियता से विकास की जीवंत अवधि में संक्रमण का प्रतीक है।

- तीन दिवसीय यह उत्सव पवित्र उपवनों के इर्द-गिर्द केंद्रित होता है, जिन्हें सरना स्थल के नाम से जाना जाता है, जहां प्रमुख अनुष्ठान संपन्न होते हैं।

- पहले दिन: गांव के पाहन (पुजारी) कठोर उपवास रखते हैं, अनुष्ठान के लिए पानी लाते हैं, घरों और सरना स्थलों की सफाई की जाती है, तथा अनुष्ठान के लिए साल के फूल एकत्र किए जाते हैं।

- दूसरे दिन: अनुष्ठानों में देवता को साल के फूल चढ़ाना, मुर्गे की बलि देना और समृद्धि, सुरक्षा और अच्छी फसल की कामना करना शामिल है। पूरे गांव में पवित्र जल छिड़का जाता है, साथ ही जादुर, गेना और पोर जादुर जैसे पारंपरिक गीतों और नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। युवा पुरुष दावत के लिए औपचारिक मछली पकड़ने और केकड़े पकड़ने में शामिल होते हैं।

- तीसरा दिन: हंडिया (चावल की बीयर) और स्थानीय व्यंजनों के साथ सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है। त्योहार का समापन समुदाय के लिए पाहन के आशीर्वाद और प्रार्थना के साथ होता है।

- 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में जब मुंडा, ओरांव और संथाल जैसी जनजातियों को गिरमिटिया मजदूर के तौर पर दूर-दूर तक भेजा गया, तो सरहुल उनके साथ ही गया। आज यह त्यौहार असम के चाय बागानों से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक कई जगहों पर मनाया जाता है।

स्रोत : Indian Express

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक परीक्षा – भूगोल

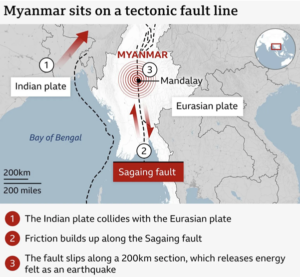

प्रसंग: मध्य म्यांमार में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया तथा कम से कम छह झटके महसूस किए गए, जिससे देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में कई इमारतें गिर गईं तथा कम से कम 1,600 लोग मारे गए।

संदर्भ का दृष्टिकोण: पड़ोसी देश थाईलैंड भी प्रभावित हुआ। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी भूकंप का असर देखने को मिला, हालांकि किसी के हताहत होने या संपत्ति को कोई खास नुकसान होने की खबर नहीं है।

Learning Corner:

- पृथ्वी के स्थलमंडल में गतिशील टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, जिनकी परस्पर क्रियाएं ग्रह के भूविज्ञान को आकार देती हैं। भूकंप तब आते हैं जब ये प्लेटें अचानक खिसक जाती हैं, जिससे संग्रहित लोचदार तनाव ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है जो जमीन को हिला देती है।

- म्यांमार ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। यह भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, सुंडा प्लेट और छोटी बर्मा माइक्रोप्लेट के संगम पर स्थित है। यह जंक्शन इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से भूकंपीय गतिविधि के लिए संवेदनशील बनाता है।

- म्यांमार में भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच “स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग” के कारण आया था, जिसका अर्थ है कि ये दोनों प्लेटें एक-दूसरे के खिलाफ़ रगड़ खा रही थीं।

- भूकंप सागाइंग भ्रंश /फॉल्ट पर आया, जो म्यांमार के केंद्र से उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। फॉल्ट दो चट्टानों के बीच एक फ्रैक्चर या भ्रंशन का क्षेत्र होता है, जो ब्लॉकों को एक दूसरे के सापेक्ष हिलने-डुलने की अनुमति देता है, जिससे कभी-कभी भूकंप आते हैं।

- सागाइंग फॉल्ट पश्चिम में भारतीय प्लेट और पूर्व में यूरेशियन प्लेट के बीच टेक्टोनिक प्लेट सीमा को चिह्नित करता है। यूरेशियन प्लेट की तुलना में भारतीय प्लेट फॉल्ट के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है।

- म्यांमार में आए भूकंप का केन्द्र उथला था – जो सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था।

- उथले-केंद्रित भूकंप विशेष रूप से विनाशकारी होते हैं क्योंकि भूकंपीय ऊर्जा को सतह तक पहुँचने से पहले ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं करनी पड़ती। इससे ऊर्जा का ज़्यादा हिस्सा संरचनाओं और ज़मीन को प्रभावित करने में सक्षम होता है।

- नरम या शिथिल रूप से समेकित तलछट वाले क्षेत्रों में, जैसे कि मध्य म्यांमार के कुछ हिस्सों में और यहां तक कि बैंकॉक जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी, भूकंपीय तरंगों को बढ़ाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप चट्टानी स्थानों की तुलना में अधिक मजबूत कंपन और अधिक गंभीर क्षति हो सकती है।

स्रोत : BBC

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ: शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) के निर्माण या नवीनीकरण में एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

संदर्भ का दृष्टिकोण: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (IARC) सहित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने एस्बेस्टस के सभी मुख्य रूपों को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है।

Learning Corner:

- एस्बेस्टस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक समूह है, जो अपनी रेशेदार संरचना, उल्लेखनीय स्थायित्व, तथा गर्मी और रासायनिक क्षति के प्रति प्रतिरोध के कारण प्रसिद्ध है।

एस्बेस्टस एक एकल खनिज नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग-अलग प्रकार शामिल हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय हैं:

- क्राइसोटाइल/ Chrysotile (सफ़ेद एस्बेस्टस): सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला रूप, जिसमें लंबे, घुमावदार रेशे होते हैं। क्राइसोटाइल मुख्य रूप से सर्पेन्टाइन चट्टान में पाया जाता है और इसे इसके लचीलेपन और गर्मी प्रतिरोध के लिए पसंद किया जाता था।

- क्रोकिडोलाइट (नीला एस्बेस्टस): अत्यंत पतले, सीधे रेशों से बना क्रोकिडोलाइट फेफड़ों के कैंसर पैदा करने की क्षमता के कारण सबसे खतरनाक माना जाता है।

- अमोसाइट (भूरा एस्बेस्टोस): अपने ताप प्रतिरोध के लिए जाना जाने वाला अमोसाइट फाइबर सीधा और भंगुर होता है, तथा इसका उपयोग आमतौर पर इन्सुलेशन उत्पादों में किया जाता है।

- अन्य (एंथोफिलाइट, एक्टिनोलाइट, ट्रेमोलाइट): ये रूप प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और क्राइसोटाइल जमा में संदूषक के रूप में पाए गए हैं या वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में छोटे पैमाने पर उपयोग किए गए हैं।

अपने अद्वितीय भौतिक गुणों के कारण, एस्बेस्टस का उपयोग 20वीं शताब्दी में व्यापक रूप से किया गया:

- निर्माण सामग्री: इसकी अग्निरोधी और इन्सुलेटिंग गुणों के कारण एस्बेस्टस सीमेंट उत्पादों, छत के टुकड़ों, फर्श और छत की टाइलों तथा पाइपों के आसपास इन्सुलेशन में उपयोग के लिए आदर्श है।

- विनिर्माण और ऑटोमोटिव उद्योग: एस्बेस्टस का उपयोग गर्मी प्रतिरोधी कपड़े, ऑटोमोबाइल ब्रेक, तथा क्लच और ट्रांसमिशन में घर्षण सामग्री जैसे उत्पादों में किया जाता है।

- अन्य अनुप्रयोग: एस्बेस्टस की स्थायित्व और रासायनिक निष्क्रियता के कारण इसका उपयोग अग्निरोधी कपड़ों, विद्युत इन्सुलेशन और विभिन्न औद्योगिक फिल्टरों में भी किया जाने लगा।

जिन गुणों के कारण एस्बेस्टस मूल्यवान है – इसका रेशेदार, टिकाऊ स्वभाव – वही गुण इसे सांस के साथ अंदर लेने पर खतरनाक रूप से कैंसरकारी भी बनाते हैं:

- एस्बेस्टस फाइबर के लगातार साँस के माध्यम से अन्दर जाने से निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:

- एस्बेस्टॉसिस: फेफड़े के ऊतकों पर घाव के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारी।

- फेफड़े का कैंसर: विशेष रूप से उच्च स्तर पर जोखिम वाले व्यक्तियों में, विशेषकर जब धूम्रपान के साथ संयोजन हो।

- मेसोथेलियोमा: फेफड़ों (प्लूरा) या पेट (पेरिटोनियम) की परत का एक दुर्लभ और आक्रामक कैंसर।

- विलंब अवधि: एस्बेस्टस के संपर्क से संबंधित बीमारियां प्रायः प्रारंभिक संपर्क के दशकों बाद प्रकट होती हैं, जिससे निदान और संपर्क के स्रोत का पता लगाने की क्षमता जटिल हो जाती है।

स्रोत : Indian Express

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक परीक्षा – अंतर्राष्ट्रीय

संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बारे में चिंता जताई है तथा चेतावनी दी है कि यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो अंततः इस क्षेत्र में संघर्ष भड़क सकता है।

संदर्भ का दृष्टिकोण: अंटार्कटिका के विपरीत, जो एक समर्पित अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा विसैन्यीकृत और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित है, आर्कटिक में समान कानूनी सुरक्षा उपायों का अभाव है और यह मुख्य रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) द्वारा शासित है। यह राष्ट्रों को क्षेत्र में क्षेत्रों पर दावा करने और सैन्य बुनियादी ढांचे को तैनात करने की अनुमति देता है।

Learning Corner:

- आर्कटिक परिषद एक अंतर-सरकारी मंच है जिसकी स्थापना आर्कटिक राज्यों के साथ-साथ आर्कटिक क्षेत्र के स्वदेशी लोगों के बीच सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में सहयोग, समन्वय और वार्ता को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

- आर्कटिक परिषद की स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।

- उद्देश्य:

- पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान पर आर्कटिक राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

- आर्कटिक के स्वदेशी लोगों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और नीतिगत चर्चाओं में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान करना।

- जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक क्षेत्र पर इसके प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित करना, क्योंकि यह वैश्विक औसत से दोगुने से भी अधिक गति से गर्म हो रहा है।

- आर्कटिक परिषद में आठ सदस्य देश शामिल हैं, जिनके सभी क्षेत्र आर्कटिक क्षेत्र में हैं। वे: कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स सहित), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

- आर्कटिक परिषद एक गैर-बाध्यकारी मंच है, अर्थात इसके पास अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है।

- यह आर्कटिक क्षेत्र में भू-राजनीति, संसाधन निष्कर्षण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा में, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और नए शिपिंग मार्गों के खुलने की संभावना के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता बन गया है।

- आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक देश और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी शामिल हैं जो बैठकों में भाग लेते हैं और अनुसंधान और नीति चर्चाओं में योगदान देते हैं। पर्यवेक्षक देशों में चीन, जापान और भारत शामिल हैं।

स्रोत : The Hindu

Practice MCQs

दैनिक अभ्यास प्रश्न:

Q1. उथले-केंद्र वाले भूकंप आमतौर पर गहरे-केंद्र वाले भूकंपों की तुलना में अधिक विनाशकारी क्यों होते हैं?

(a) ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं।

(b) भूकंपीय ऊर्जा को सतह तक पहुँचने से पहले कम दूरी तय करनी पड़ती है।

(c) ये केवल महासागरीय क्षेत्रों में आते हैं।

(d) इनकी तीव्रता हमेशा गहरे-केंद्रित भूकंपों से अधिक होती है।

Q2. एस्बेस्टस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट खनिज है जो रेशेदार क्रिस्टलों से बना होता है।

- क्राइसोटाइल (Chrysotile) एक प्रकार का एस्बेस्टस है।

- एस्बेस्टस के संपर्क में आने से एस्बेस्टोसिस, फेफड़े का कैंसर और मेसोथेलियोमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

- भारत ने एस्बेस्टस के सभी रूपों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 1, 2 और 3

(d) केवल 2, 3 और 4

Q3. निम्नलिखित में से कौन से देश आर्कटिक परिषद (Arctic Council) के सदस्य हैं?

- कनाडा

- फिनलैंड

- ब्राज़ील

- भारत

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Comment the answers to the above questions in the comment section below!!

ANSWERS FOR ’ Today’s – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs

ANSWERS FOR 29th March – Daily Practice MCQs

Q.1) – c

Q.2) – c

Q.3) – c