IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

Archives

(PRELIMS & MAINS Focus)

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइलों (Zircon missiles) से लैस परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी पर्म (Perm) को लॉन्च किया। पर्म अपनी तरह की पहली पनडुब्बी है जो मानक विशेषता के रूप में जिरकोन (जिसे त्सिरकॉन भी कहा जाता है) मिसाइलों से लैस है।

संदर्भ का दृष्टिकोण: रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, पुतिन ने इस प्रक्षेपण को रूसी नौसेना के लिए एक “मील का पत्थर” बताया।

Learning Corner:

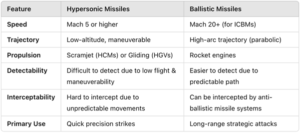

- हाइपरसोनिक मिसाइलें उन्नत हथियार हैं जो मैक 5 (ध्वनि की गति से पाँच गुना) या उससे अधिक (≥ 6,174 किमी/घंटा) की गति से यात्रा करते हैं। इन्हें उच्च गति, गतिशीलता और तीव्र हमला क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हाइपरसोनिक मिसाइलों के लाभ

- हाइपरसोनिक मिसाइल की मुख्य विशेषता इसकी गतिशीलता है, जिसका अर्थ है कि इसके प्रक्षेप पथ को इच्छित लक्ष्य के अनुसार बदला जा सकता है। ये आम तौर पर अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में धीमी होती हैं।

- हाइपरसोनिक हथियार संभावित रूप से मिसाइल ढाल और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों से बच सकते हैं। जमीन पर आधारित रडार या स्थलीय रडार हथियार की उड़ान के अंत तक हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता नहीं लगा सकते हैं। इससे मिसाइल हमले के जवाब देने वालों के लिए मिसाइल को रोकने की कोशिश करना मुश्किल हो जाता है।

- हाइपरसोनिक हथियार दूरस्थ, सुरक्षित या समय-महत्वपूर्ण खतरों (जैसे सड़क-मोबाइल मिसाइलों) के खिलाफ उत्तरदायी, लंबी दूरी के हमले के विकल्प को सक्षम कर सकते हैं, जब अन्य बल अनुपलब्ध हों, पहुंच से वंचित हों या पसंद न किए गए हों।

- पारंपरिक हाइपरसोनिक हथियार, बिना कठोर लक्ष्यों या यहां तक कि भूमिगत सुविधाओं को नष्ट करने के लिए केवल गतिज ऊर्जा, जो गति से प्राप्त ऊर्जा होती है, का उपयोग करते हैं।

- हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों के दो प्रकार हैं: हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स (HGVs) और हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (HCMs)।

- एच.जी.वी. को इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है, जबकि एच.सी.एम. को लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वायु-श्वसन उच्च गति इंजन या ‘स्क्रैमजेट’ द्वारा संचालित किया जाता है।

जिरकोन के बारे में

- रूस के अनुसार, जिरकोन ध्वनि की गति से आठ गुना अधिक गति तक जा सकता है, इसकी मारक क्षमता 625 मील है तथा यह 660 पाउंड का हथियार ले जा सकता है।

- यदि यह सही है, तो जिरकोन विश्व की सबसे तेज मिसाइल में से एक होगी, “जिससे बचाव करना केवल इसकी गति के कारण ही लगभग असंभव हो जाएगा।”

स्रोत : Indian Express

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – विज्ञान और प्रौद्योगिकी

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ: राज्यसभा में उस समय तीखी बहस छिड़ गई जब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की प्रगति, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थिति और तीसरे चरण के लिए थोरियम रिएक्टर स्थापित करने की योजना पर सवाल उठाया।

संदर्भ का दृष्टिकोण: भारत की परमाणु यात्रा स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई। 1956 में, एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर, अप्सरा, ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में चालू किया गया था। भारत 1969 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला दूसरा एशियाई देश था, जो जापान के बाद और चीन से बहुत पहले था।

Learning Corner:

- भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा के तीन-चरणीय कार्यक्रम की परिकल्पना के लिए भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जे. भाभा और डॉ. विक्रम साराभाई का आभारी है, जिन्होंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) विकसित करने की आवश्यकता को चिह्नित किया था।

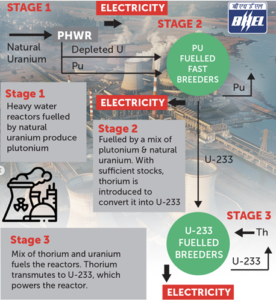

त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम

चरण I: दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWRs)

- ईंधन और परिचालन सिद्धांत: पहले चरण में, भारत दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों पर निर्भर है जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं।

- प्रमुख विशेषताएं: ये रिएक्टर भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) का उपयोग मॉडरेटर और शीतलक दोनों के रूप में करते हैं, जिससे वे कम समृद्ध ईंधन के साथ परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को कुशलतापूर्वक जारी रख सकते हैं।

- परिणाम: इस चरण का एक उपोत्पाद, व्ययित ईंधन में प्लूटोनियम-239 का उत्पादन है, जो कार्यक्रम के अगले चरण के लिए आवश्यक है।

चरण II: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर)

- प्लूटोनियम की भूमिका: चरण II, चरण I में उत्पादित प्लूटोनियम का उपयोग करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, “ब्रीडिंग” नामक प्रक्रिया में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं।

- प्रजनन प्रक्रिया: इन रिएक्टरों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे अपनी खपत से ज़्यादा विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करें। तेज़ न्यूट्रॉन (बिना किसी मॉडरेटर के धीमा किए) यूरेनियम-238 को अतिरिक्त प्लूटोनियम में बदल देते हैं, जिससे विखंडनीय सामग्री की मात्रा बढ़ जाती है।

- उद्देश्य: इसका लक्ष्य विखंडनीय सामग्री का एक महत्वपूर्ण भंडार बनाना है जो सीमित यूरेनियम संसाधनों और थोरियम के भविष्य के उपयोग के बीच की खाई को पाट सकेगा।

- कार्यान्वयन स्थिति: कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) इस चरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, हालांकि इसकी प्रगति में देरी हुई है।

चरण III: थोरियम-आधारित रिएक्टर

- थोरियम के लिए तर्क: भारत के पास थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है (वैश्विक हिस्से का लगभग 25%), लेकिन यूरेनियम संसाधन सीमित हैं। थोरियम-232, जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में विखंडनीय नहीं है, उसे न्यूट्रॉन विकिरण के माध्यम से यूरेनियम-233 में परिवर्तित (या “प्रजनन”) करने की आवश्यकता है।

- रिएक्टर विकास: अंतिम चरण में उन्नत थर्मल ब्रीडर रिएक्टरों की परिकल्पना की गई है – जैसे कि उन्नत भारी जल रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर) और पिघले हुए नमक रिएक्टर (molten salt reactors) जैसी अन्य अवधारणाएं – जो थोरियम-यूरेनियम-233 ईंधन चक्र का उपयोग करती हैं।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: एक बार जब चरण II में आवश्यक विखंडनीय सामग्री एकत्र हो जाएगी और थोरियम से यूरेनियम-233 प्रजनन की तकनीक पूर्ण हो जाएगी, तो भारत का लक्ष्य सतत परमाणु ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करना है जो मुख्य रूप से इसके प्रचुर थोरियम संसाधनों पर निर्भर करेगा।

- प्रभाव: इस चरण से आयातित यूरेनियम पर निर्भरता में भारी कमी आने तथा सदियों तक चलने वाले आत्मनिर्भर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

स्रोत : Indian Express

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक परीक्षा – अंतर्राष्ट्रीय

प्रसंग: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि बिम्सटेक को वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के बीच अधिक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जो अधिक क्षेत्रीय और एजेंडा-विशिष्ट है।

संदर्भ का दृष्टिकोण: बैंकॉक में बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने परिवहन और संपर्क संबंधों को मजबूत करने में भारत, खासकर इसके भू-आबद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। यह बैठक बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की तैयारियों का हिस्सा थी और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने पारस्परिक टैरिफ का अनावरण करने के कुछ घंटों बाद आयोजित की गई थी।

Learning Corner:

- बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी के आस-पास के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु का काम करता है।

- बिम्सटेक में सात सदस्य देश शामिल हैं:

- दक्षिण एशिया: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका

- दक्षिण पूर्व एशिया: म्यांमार, थाईलैंड

- इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी।

- प्रारंभ में इसे बीआईएसटी-ईसी (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के नाम से जाना जाता था, बाद में 1997 में म्यांमार को इसमें शामिल करने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्सटेक कर दिया गया।

- स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।

- रोटेशनल चेयरमैनशिप: नेतृत्व को पूर्व-निर्धारित क्रम से सदस्यों के बीच घुमाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक देश एजेंडा को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं।

- 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन (2022) के दौरान बिम्सटेक चार्टर को अपनाया गया, जिससे संगठन को एक कानूनी ढांचा मिल गया।

उद्देश्य

- क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना।

- व्यापार और निवेश सहयोग को प्रोत्साहित करना।

- परिवहन एवं सम्पर्क को बढ़ावा देना।

- क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।

- तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना।

- सतत विकास की दिशा में कार्य करना।

स्रोत : Hindustan Times

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा – भूगोल

श्रेणी: भूगोल

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा से पहले, तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से श्रीलंका से कच्चातिवु द्वीप को वापस लेने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया।

संदर्भ का दृष्टिकोण: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि: “कच्चाथीवु द्वीप को पुनः प्राप्त करना तमिलनाडु के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा करने और श्रीलंकाई नौसेना के कारण उन्हें होने वाली परेशानियों को कम करने का एकमात्र स्थायी समाधान है।”

Learning Corner:

- कच्चातीवु भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य में स्थित एक छोटा, निर्जन द्वीप है।

- कच्चातीवु लगभग 285 एकड़ (लगभग 115 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है और रामेश्वरम से लगभग 33 किलोमीटर और जाफना से 62 किलोमीटर दूर स्थित है।

इतिहास

- मूलतः ब्रिटिश शासन के दौरान यह रामनाथपुरम (तमिलनाडु) के राजा के नियंत्रण में था।

- ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया।

- भारत की स्वतंत्रता (1947) और श्रीलंका की स्वतंत्रता (1948) के बाद, दोनों देशों ने इस द्वीप पर अपना दावा किया।

- 1968 भारत और श्रीलंका के बीच समझौता

- भारत-श्रीलंका समुद्री समझौते (1974) ने कच्चातीवु को आधिकारिक तौर पर श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया।

- इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री सिरीमावो भंडारनायके के बीच हस्ताक्षर किए गए।

- संधि में कहा गया था कि भारतीय मछुआरे आराम करने, अपने जाल सुखाने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए सेंट एंटनी चर्च में जाने के लिए द्वीप का उपयोग जारी रख सकते हैं।

मछुआरों के विवाद

- भारतीय मछुआरे, विशेषकर तमिलनाडु के, अक्सर मछली पकड़ने के लिए कच्चातीवु के आसपास के जलक्षेत्र में प्रवेश करते हैं।

- श्रीलंकाई नौसेना उन भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है, जिन पर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप होता है।

- तमिलनाडु के मछुआरे इस क्षेत्र पर पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार का दावा करते हैं।

- श्रीलंका सरकार मछली संसाधनों की कमी और अपनी समुद्री सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए भारतीय मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है।

धार्मिक महत्व

- कच्चातीवु पर स्थित सेंट एंटनी चर्च एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है।

- यहाँ हर साल कैथोलिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भारतीय और श्रीलंकाई तीर्थयात्री शामिल होते हैं। यह आयोजन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का एक उदाहरण है।

स्रोत : The Hindu

पाठ्यक्रम:

- प्रारंभिक परीक्षा – विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ: उत्तर प्रदेश जल निगम, जो राज्य का जल प्राधिकरण है, ने 120 बस्तियों के भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड की एक महत्वपूर्ण समस्या की पहचान की है, जिससे लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं।

संदर्भ का दृष्टिकोण: यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र फ्लोराइड प्रदूषण से जूझ रहा है। ग्रेनाइट, एक आग्नेय चट्टान के प्रचुर भंडार ने भूजल में “अतिरिक्त” फ्लोराइड को बहा दिया है, जिससे यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गया है।

Learning Corner:

- फ्लोराइड संदूषण से तात्पर्य जल में फ्लोराइड की उपस्थिति से है, जिसकी सांद्रता मानव उपभोग के लिए सुरक्षित माने जाने वाले स्तर से अधिक है।

- यद्यपि अल्प मात्रा में फ्लोराइड दंत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है – तथा दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता है – परन्तु अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड का सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

- राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फ्लोराइड संदूषण एक गंभीर मुद्दा है।

- फ्लोराइड संदूषण मुख्यतः भूजल में निम्नलिखित कारणों से होता है:

- प्राकृतिक स्रोत

- फ्लोराइड युक्त चट्टानों का अपक्षय (जैसे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट)।

- ज्वालामुखीय गतिविधि से पर्यावरण में फ्लोराइड उत्सर्जित होता है।

- औद्योगिक प्रदूषण

- फ्लोराइड एल्युमीनियम, स्टील, कांच और उर्वरक उत्पादन जैसे उद्योगों से निकलता है।

- कृषि पद्धतियाँ

- फॉस्फेट उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पानी में फ्लोराइड घुल जाता है।

- कोयला दहन

- कोयला जलाने से वायु और जल स्रोतों में फ्लोराइड निकलता है।

- प्राकृतिक स्रोत

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पीने के पानी में 0.5 – 1.5 mg/L के सुरक्षित फ्लोराइड स्तर की सिफारिश करता है। 1.5 mg/L से ज़्यादा फ्लोरोसिस (हड्डी और दांतों को नुकसान) का कारण बन सकता है।

अत्यधिक फ्लोराइड के स्वास्थ्य पर प्रभाव

- डेंटल फ्लोरोसिस: जब बच्चे उच्च फ्लोराइड स्तर वाले पानी का सेवन करते हैं, तो इससे डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। इस स्थिति के कारण दांतों के इनेमल की बनावट और आकृति में बदलाव होता है, जिसमें हल्के रंग से लेकर इनेमल पर गंभीर गड्ढे तक शामिल हैं।

- कंकालीय फ्लोरोसिस: लंबे समय तक उच्च फ्लोराइड स्तर के सेवन से कंकालीय फ्लोरोसिस हो सकता है – यह एक अपंग करने वाली बीमारी है जिसमें दर्द और हड्डियों और जोड़ों को नुकसान होता है। समय के साथ, हड्डियों में फ्लोराइड के संचय से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है और स्नायुबंधन (ligaments) में अकड़न और कैल्सीफिकेशन हो सकता है।

रोकथाम और नियंत्रण उपाय – जल उपचार विधियाँ

- सक्रिय एल्युमिना फिल्टर – पानी से फ्लोराइड को अवशोषित करता है।

- रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) निस्पंदन – फ्लोराइड हटाने में अत्यधिक प्रभावी।

- नलगोंडा तकनीक – पानी से फ्लोराइड हटाने के लिए फिटकरी, चूना और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करती है (कम लागत वाली विधि)।

स्रोत : Indian Express

Practice MCQs

दैनिक अभ्यास प्रश्न:

Q1. निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है?

- a) नेपाल

- b) मालदीव

- c) म्यांमार

- d) भूटान

Q2. कच्चातीवु द्वीप पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है?

- a) वेलंकन्नी चर्च

- b) सेंट एंटनी चर्च

- c) मीनाक्षी मंदिर

- d) रामेश्वरम मंदिर

Q3. फ्लोराइड संदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- जल में फ्लोराइड संदूषण प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और फॉस्फेट उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग दोनों के कारण हो सकता है।

- लंबे समय तक फ्लोराइड के उच्च स्तर के संपर्क में रहने से दंत और कंकालीय फ्लोरोसिस दोनों हो सकते हैं।

- नलगोंडा तकनीक, जो आमतौर पर फ्लोराइड हटाने के लिए उपयोग की जाती है, एक उच्च लागत वाली जल शोधन विधि है जिसमें सक्रिय कार्बन और पराबैंगनी निस्पंदन का उपयोग शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 2

- b) केवल 2 और 3

- c) केवल 1 और 3

- d) 1, 2 और 3

Comment the answers to the above questions in the comment section below!!

ANSWERS FOR ’ Today’s – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs

ANSWERS FOR 2nd April – Daily Practice MCQs

Q.1) – b

Q.2) – b

Q.3) – b