IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

Archives

(PRELIMS & MAINS Focus)

श्रेणी: राष्ट्रीय

संदर्भ: असम मंत्रिमंडल ने कोच राजबंशी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ राज्य के विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित लगभग 28,000 मामलों को वापस लेने की घोषणा की।

संदर्भ का दृष्टिकोण: विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिनका काम यह निर्धारित करना है कि क्या व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत “विदेशी” की परिभाषा में आते हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि राज्य सरकार उन्हें एक “स्वदेशी समुदाय” मानती है।

Learning Corner:

- इस समुदाय की वंशावली कामाता साम्राज्य के कोच राजवंश से जुड़ी है, जो 16वीं शताब्दी में सत्ता में आया था। आज, इसके सदस्य असम और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ बिहार, मेघालय, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं, जो राज्य के भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है।

- असम में, पश्चिमी जिलों में इस समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। 2020 में, राज्य सरकार ने कोच राजबोंगशी समुदाय की उन्नति के लिए कामतापुर स्वायत्त परिषद बनाई।

- यद्यपि इस समुदाय को असम में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, यह उन छह समुदायों में से एक है जो लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

- 1990 के दशक में एक और मांग जो जोर पकड़ती गई, हालांकि पश्चिम बंगाल आधारित समूहों के बीच अधिक मजबूत थी, वह उत्तरी पश्चिम बंगाल और पश्चिमी असम के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग कामतापुर राज्य की मांग थी।

नागरिकता संबंधी चिंताएँ और “डी-वोटर” टैग:

- समुदाय की सीमा पार प्रकृति ने कई कोच राजबंशियों पर “डी-वोटर” (संदिग्ध मतदाता) का टैग लगाने में भूमिका निभाई है, जिससे उनकी नागरिकता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

- विदेशी न्यायाधिकरणों को यह निर्णय करने का कार्य सौंपा गया है कि क्या “संदिग्ध विदेशी” (डी-वोटर और सीमा पुलिस द्वारा उन्हें भेजे गए मामले) विदेशी हैं, अर्थात वे लोग जो 1985 के असम समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश कर गए।

- कोच राजबंशी के खिलाफ़ चुनिंदा मामलों को वापस लेने से अन्य समुदायों के लिए इसी तरह की राहत के बारे में सवाल उठे हैं। 2022 में, असम सरकार ने पाँच असमिया मुस्लिम उप-समूहों- गोरिया, मोरिया, जुल्हा, देशी और सैयद को “स्वदेशी” के रूप में चिह्नित किया, लेकिन उनके खिलाफ़ मामलों को वापस लेने की इसी तरह की योजना नहीं बनाई।

स्रोत : Indian Express

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय

संदर्भ: भारत और इटली ने हाल ही में महत्वाकांक्षी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी या आईएमईसी) पर संयुक्त रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

संदर्भ का दृष्टिकोण: इस परियोजना का उल्लेख विदेश मंत्री एस जयशंकर और इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के बीच नई दिल्ली में हुई वार्ता के दौरान किया गया।

Learning Corner:

- IMEC एक ऐतिहासिक परियोजना है जिसकी घोषणा 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के कार्यक्रम के दौरान की जाएगी।

- इसका उद्देश्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बेहतर संपर्क और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

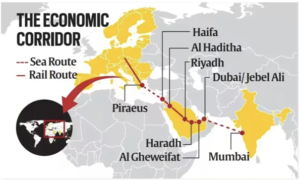

- इसमें दो अलग-अलग गलियारे होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, साथ ही भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल और यूरोप के बीच व्यापार आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रेलमार्ग भी होगा।

- भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (पीजीआईआई) से जुड़ा है।

- 2021 में यूके में जी7 (या ग्रुप ऑफ सेवन) शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार घोषित किए गए पीजीआईआई को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोत के रूप में पेश किया गया है।

चुनौतियाँ और प्रगति

- 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले और उसके बाद हुए गाजा संघर्ष ने IMEEC की व्यवहार्यता पर अनिश्चितता पैदा कर दी है।

- मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव से बुनियादी ढांचे की निरंतरता और सहयोग के लिए खतरा पैदा हो गया है।

- इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान, उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बंदरगाह शहर मार्सिले का दौरा किया था।

- राष्ट्रपति मैक्रों ने यूरोपीय बाजार में प्राथमिक प्रवेश बिंदु के रूप में मार्सिले की रणनीतिक क्षमता पर प्रकाश डाला, तथा IMEC को “ठोस परियोजनाओं और निवेश” के लिए “शानदार उत्प्रेरक” बताया।

स्रोत : Indian Express

श्रेणी: कला एवं संस्कृति

प्रसंग: प्रख्यात कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया, 95 वर्ष की आयु में, भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने के कुछ सप्ताह बाद अहमदाबाद में निधन हो गया।

संदर्भ का दृष्टिकोण: लखिया को कथक में समूह प्रदर्शन को मुख्यधारा में लाने के लिए सराहना मिली, जो कि मुख्यतः एकल प्रस्तुतियों से जुड़ा हुआ था।

Learning Corner:

- संस्कृत शब्द ‘कथा’ से उत्पन्न कथक, कथकारों की परंपरा से विकसित हुआ – कथावाचक जो संगीत, नृत्य और मूकाभिनय का उपयोग करते हुए मुख्य रूप से रामायण, महाभारत और पुराणों से पौराणिक कथाएं सुनाते थे।

- ऐतिहासिक जड़ें: भक्ति आंदोलन (8वीं-12वीं शताब्दी ई.) के दौरान उत्तर भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हुई।

विकास:

- मुगल प्रभाव (16वीं-19वीं शताब्दी): कथक का मंदिर से शाही दरबारों (जैसे, मुगल दरबार, राजपूत महल) में संक्रमण हुआ, जिसमें जटिल पदचिह्न और घुमाव जैसे फारसी तत्वों को शामिल किया गया, जिसे अकबर और वाजिद अली शाह (अवध के नवाब) जैसे शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया।

- औपनिवेशिक पतन: ब्रिटिश शासन ने कथक को हाशिए पर डाल दिया, इसे तुच्छ करार दिया, तथा इसे निजी स्थानों या तवायफों के प्रदर्शन तक सीमित कर दिया।

- स्वतंत्रता के बाद पुनरुद्धार: 1950 के दशक में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली, संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं और गुरुओं ने इसकी शिक्षा को औपचारिक रूप दिया।

घराने: कथक की शैली को आकार देने वाले विशिष्ट विद्यालय:

- लखनऊ: नज़ाकत, अभिनय और कहानी कहने पर जोर दिया जाता है।

- जयपुर: जोरदार फुटवर्क/ पदचिन्ह, जटिल लय (ताल) और तकनीकी परिशुद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है।

- बनारस: फुटवर्क और कथानक का संतुलन, अनूठे चक्करों के साथ।

प्रमुख विशेषताऐं

- संरचना:

- नृत्त (Nritta): जटिल पदचाप (तत्कार), घुमाव (चक्कर) और तालवाद्य (जैसे, तबला, पखावज) के साथ तालबद्ध पैटर्न वाला शुद्ध नृत्य।

- नृत्य (Nritya): चेहरे के भाव (अभिनय), हाथों के इशारों (मुद्राओं) और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से भावनाओं (भाव) और कहानियों को व्यक्त करने वाला अभिव्यंजक नृत्य।

- संगीत: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत (जैसे, ठुमरी, दादरा, ग़ज़ल) और सितार, सारंगी और हारमोनियम जैसे वाद्ययंत्रों के साथ।

- प्रदर्शन तत्व: हस्ताक्षर चालों में तीव्र स्पिन (चक्कर), सटीक फुटवर्क (तत्कार), और गतिशील विराम (तिहाई) शामिल हैं।

- प्रमुख प्रतिपादक: बिंदादीन महाराज (लखनऊ घराना), वाजिद अली शाह, बिरजू महाराज।

स्रोत : Hindustan Times

श्रेणी: पर्यावरण

संदर्भ: राज्य के वन अधिकारियों के अनुसार, मिजोरम के फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के कई हिस्सों में लगी जंगल की आग ने उद्यान के कुल क्षेत्रफल का लगभग नौवां हिस्सा प्रभावित किया है।

संदर्भ का दृष्टिकोण: यह आग 11 मार्च, 2025 को आर्चुआंग गांव के पास स्लेश-एंड-बर्न (झूम) खेती से उत्पन्न हुई, और पार्क के वन क्षेत्र में फैल गई।

Learning Corner:

- स्थापना: 1997 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया, हालांकि संरक्षण योजना के लिए इसे अक्सर 1992 में स्थापित बताया जाता है।

- क्षेत्रफल: 50 वर्ग किमी. में फैला, इसमें फौंगपुई चोटी भी शामिल है, जो समुद्र तल से 2,157 मीटर ऊपर मिजोरम का सबसे ऊंचा स्थान है।

- स्थान: यह स्थान भारत-म्यांमार सीमा के पास, लाई स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत, दक्षिण-पूर्वी मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले में स्थित है।

- इसका नाम फावंगपुई चोटी के नाम पर रखा गया है, जो लाई भाषा से लिया गया है: “फोंग” (घास का मैदान) और “पुई” (महान), जो इसकी घास की चोटियों को दर्शाता है। वैकल्पिक रूप से, लाई-पावी बोली में इसका अर्थ ‘बांस की घास का स्थान’ है।

- इसे नीला पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि बादल इसकी चोटी को ढंक लेते हैं, जिससे दूर से यह नीला दिखाई देता है।

- इसकी विशेषताएँ खड़ी चट्टानें (जैसे, थ्लाज़ुआंग खाम, एक अर्ध-वृत्ताकार चट्टान), प्राकृतिक घास के मैदान (जैसे, फ़ार पाक), तथा इसकी पूर्वी सीमा पर छिमटुईपुई नदी (कलोडाइन) हैं, जो म्यांमार की सीमा को चिह्नित करती है।

- वनस्पति:

- यहाँ उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का प्रभुत्व है, तथा हिमालयी ओक, भारतीय देवदार और बांस के वृक्षों के समूह भी हैं।

- आर्किड, रोडोडेंड्रोन, डैफनिया फूल, औषधीय तुलसी, तथा दुर्लभ बांस प्रजातियों (जैसे, यूलिया ट्रिप्लीकेट) से समृद्ध।

- घास के मैदान और जंगली फूल इसकी प्राकृतिक सुन्दरता को बढ़ाते हैं।

- जीव-जंतु:

- उल्लेखनीय स्तनधारी: क्लाउडेड तेंदुआ, हूलॉक गिब्बन, स्लो लोरिस, मलायन सन बियर (Malayan sun bear)

- पक्षी: ब्लिथ्स ट्रागोपैन, मिसेज ह्यूम तीतर / Mrs. Hume’s pheasant (मिजोरम का राज्य पक्षी), पुष्पित हॉर्नबिल, फायर-टेल्ड सनबर्ड, ग्रे सिबिया, डार्क-रम्प्ड स्विफ्ट, माउंट विक्टोरिया बेबैक्स।

स्रोत : Hindustan Times

श्रेणी: इतिहास

संदर्भ: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

संदर्भ का दृष्टिकोण: जलियाँवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, 1919 को बैसाखी के त्यौहार के दौरान, अमृतसर, पंजाब में हुआ था।

Learning Corner:

- यह घटना ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के बाद दमनकारी नीतियों के विरुद्ध बढ़ती अशांति के बीच।

- इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित रॉलेट एक्ट (1919) ने बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी, जिससे देशव्यापी विरोध भड़क उठा।

- लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ’डायर के नेतृत्व में पंजाब को गंभीर युद्धकालीन प्रतिबंधों, जबरन भर्ती और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ावा मिला।

- तात्कालिक कारण: 10 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में राष्ट्रवादी नेताओं डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो पुलिस की गोलीबारी में कई भारतीयों के मारे जाने के बाद हिंसक हो गए।

- इससे प्रेरित होकर 13 अप्रैल को गिरफ्तारियों और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई।

नरसंहार की घटनाएँ

- जलियांवाला बाग में लगभग 20,000-25,000 लोग (महिलाओं और बच्चों सहित) एकत्र हुए, यह एक चारदीवारी वाला बाग था जिसमें केवल एक संकरा निकास द्वार था। अधिकांश लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था, जो सभाओं पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि नोटिस का गलत प्रचार किया गया था।

- ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की कार्रवाई: अमृतसर के कार्यवाहक सैन्य कमांडर डायर बल के साथ पहुंचे। बिना किसी चेतावनी के, डायर ने अपने सैनिकों को शाम 5:30 बजे निहत्थे भीड़ पर सबसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाकर गोली चलाने का आदेश दिया।

- हताहत:

- आधिकारिक ब्रिटिश अनुमान: 379 मृत, 1,200 घायल।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जांच (1920): 1,000 से अधिक मृत, 1,500 से अधिक घायल।

नतीजे

- पूरे भारत में आक्रोश फैल गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न समूह एकजुट हो गए। अमृतसर प्रतिरोध का केंद्र बन गया और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए।

- महात्मा गांधी ने नरसंहार के अन्याय से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन (1920-1922) शुरू किया, जो उदारवादी आंदोलन से जन-आधारित आंदोलन की ओर बदलाव का संकेत था। रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।

- ब्रिटिश प्रतिक्रिया:

- जांच के लिए गठित हंटर आयोग (1919-1920) ने डायर की हल्की-फुल्की निंदा की तथा बिना कोई मुकदमा चलाए उसे सक्रिय ड्यूटी से मुक्त कर दिया।

- ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की प्रशंसा की, जबकि कॉमन्स ने उसकी निंदा की; वह बिना किसी दण्ड के इंग्लैंड चला गया।

- उधम सिंह का प्रतिशोध:

- 13 मार्च 1940 को, जीवित बचे उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए न्याय की मांग करते हुए लंदन में माइकल ओ’डायर (पंजाब प्रांत के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने जनरल डायर का समर्थन किया था) की हत्या कर दी। 1940 में फाँसी दिए जाने के बाद उधम सिंह शहीद हो गए।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: ब्रिटिश साम्राज्यवाद की क्रूरता को उजागर किया, जिससे विश्व स्तर पर इसकी नैतिक वैधता कमजोर हुई।

जांच और विरासत

- हंटर आयोग (1919-1920):

- विलियम हंटर के नेतृत्व में गठित इस संगठन में ब्रिटिश और भारतीय सदस्य (जैसे, चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण) शामिल थे।

- बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने की “गंभीर गलती” के लिए डायर की आलोचना की गई, लेकिन व्यवस्थागत दोषारोपण से बचा गया। भारतीय सदस्यों ने असहमति जताते हुए कड़ी जवाबदेही की मांग की।

- कांग्रेस जांच (1920): मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, इसमें अधिक हताहतों का अनुमान लगाया गया और ब्रिटिश उदासीनता की निंदा की गई।

स्रोत : Business Standard

Practice MCQs

दैनिक अभ्यास प्रश्न:

Q1. कथक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- कथक नृत्य की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन के दौरान हुई थी और इसे पारंपरिक रूप से दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रदर्शित किया जाता था।

- मुगल संरक्षण ने कथक में जटिल पदचिह्न और नृत्यकला जैसे तत्वों को शामिल किया।

- कुमुदिनी लाखिया को कथक को समूह प्रदर्शन में बदलने का श्रेय दिया जाता है।

- जयपुर घराना कथात्मक अभिव्यक्ति और सूक्ष्म अभिनय पर जोर देने के लिए जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1 और 2

- केवल 2 और 3

- केवल 1, 2 और 3

- केवल 2, 3 और 4

Q2. फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह मिजोरम के लॉन्गतलाई जिले में स्थित है और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है।

- दूर से इसकी चोटी का नीला रंग दिखाई देने के कारण इसे नीला पर्वत भी कहा जाता है।

- यह पार्क क्लाउडेड लेपर्ड और हूलॉक गिब्बन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।

- छिमटुईपुई नदी इसकी पश्चिमी सीमा का एक हिस्सा बनाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1 और 4

- केवल 2 और 3

- केवल 2, 3 और 4

- केवल 1, 2 और 3

Q3. 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह नरसंहार महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के जवाब में हुआ था।

- हंटर आयोग ने जनरल डायर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की।

- रवींद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।

- उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की हत्या कर दी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1 और 4

- केवल 3

- केवल 2 और 3

- केवल 3 और 4

Comment the answers to the above questions in the comment section below!!

ANSWERS FOR ’ Today’s – Daily Practice MCQs’ will be updated along with tomorrow’s Daily Current Affairs

ANSWERS FOR 12th April – Daily Practice MCQs

Q.1) – a

Q.2) – b

Q.3) – c