IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ: सर्न कोलाइडर (CERN Collider) ने एंटीमैटर के प्रति ब्रह्मांड के पूर्वाग्रह का साक्ष्य उजागर किया है।

मुख्य निष्कर्ष:

पहली बार, वैज्ञानिकों ने देखा है कि बैरियोन (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण) में पदार्थ और प्रतिपदार्थ (matter and antimatter) के बीच भौतिकी के नियम अलग-अलग होते हैं। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि बिग बैंग के दौरान पदार्थ और प्रतिपदार्थ दोनों समान मात्रा में उत्पन्न होने के बावजूद, ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रभुत्व क्यों है।

क्या खोजा गया है?

- Λb0 बैरियन (लैम्ब्डा बी जीरो) नामक कण में सीपी (चार्ज-पैरिटी) उल्लंघन (CP violation) देखा गया।

- सीपी उल्लंघन कणों और प्रतिकणों के बीच समरूपता को तोड़ देता है, जिससे वे अलग-अलग व्यवहार करते हैं।

- यह उल्लंघन पहले भी मेसोन में देखा गया है, लेकिन अब तक बारियोन में नहीं देखा गया था।

प्रयोग विवरण:

- यह अध्ययन सर्न में LHCb सहयोग द्वारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का उपयोग करके किया गया।

- Λb0 बैरियोन और उनके प्रतिपदार्थ समकक्षों की क्षय दर की तुलना की गई।

- लगभग 2.45% की क्षय विषमता पाई गई, जिसका सांख्यिकीय महत्व 5.2 सिग्मा (मजबूत साक्ष्य) था।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- इससे इस पहेली में एक खोया हुआ टुकड़ा जुड़ गया है कि प्रतिपदार्थ की तुलना में पदार्थ अधिक क्यों है।

- इस विचार का समर्थन करता है कि बारियोन में सीपी उल्लंघन ने ब्रह्मांड को अधिक पदार्थ के साथ विकसित होने में मदद की होगी।

- ये कण भौतिकी के मानक मॉडल से परे “नई भौतिकी” की ओर ले जा सकता है।

भविष्य के दिशानिर्देश:

- बारियोन क्षय में जटिल चरण का अधिक सटीक मापन आवश्यक है।

- शोधकर्ताओं को यह निर्धारित करना होगा कि क्या देखा गया सीपी उल्लंघन पूर्वानुमानों से मेल खाता है या अज्ञात बलों की ओर संकेत करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- 1967: भौतिकशास्त्री सखारोव, आंद्रेई और अन्य ने पदार्थ के प्रतिपदार्थ पर हावी होने के लिए तीन शर्तें प्रस्तावित कीं, जिनमें से एक सीपी उल्लंघन थी।

- अब तक, सीपी उल्लंघन केवल मेसॉन में देखा गया था, बारियोन में नहीं।

Learning Corner:

सर्न (CERN)

सर्न (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), या यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, कण भौतिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विश्व के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित केंद्रों में से एक है।

मुख्य तथ्य:

- स्थापना: 1954

- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड

- सदस्य: 23 सदस्य देश (भारत 2016 से सहयोगी सदस्य है)

प्रमुख कार्य:

- मौलिक भौतिकी अनुसंधान: सर्न उच्च ऊर्जा पर कणों के टकराव द्वारा पदार्थ के मूल घटकों का अध्ययन करता है।

- लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (एलएचसी): विश्व का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, जिसका उपयोग 2012 में हिग्स बोसोन की खोज के लिए किया गया था।

- तकनीकी नवाचार: उन्नत डिटेक्टर, कंप्यूटिंग अवसंरचना (जैसे GRID), क्रायोजेनिक्स, और कैंसर थेरेपी जैसे चिकित्सा अनुप्रयोगों का विकास करना।

भारत और सर्न:

- भारत TIFR, BARC और IISc जैसे संस्थानों के माध्यम से सहयोग करता है।

- भारतीय वैज्ञानिक डिटेक्टर विकास, ग्रिड कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग समाधान में योगदान देते हैं।

- भारतीय कंपनियों ने सर्न को क्रायोजेनिक्स, प्रिसिजन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति की है।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी: पर्यावरण

संदर्भ: जलवायु परिवर्तन यूरोप में विनाशकारी जंगली आग को बढ़ावा दे रहा है

2025 में जंगल की आग की स्थिति:

- इस वर्ष अब तक यूरोप में 227,000 हेक्टेयर भूमि जल चुकी है – जो 20 वर्षों के औसत से दोगुने से भी अधिक है।

- यह रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष नहीं है (2003 और 2017 में प्रतिवर्ष 1.1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि जल गई थी)।

- 8 जुलाई तक 1,118 आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 716 थी।

जलवायु परिवर्तन की भूमिका:

- जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म और शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे जंगलों में आग लगने की घटनाएं अधिक बार और तीव्र हो रही हैं।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन ने पूर्व-औद्योगिक काल से पृथ्वी को 1.3°C तक गर्म कर दिया है।

- यूरोप में तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी दर से बढ़ रहा है (WMO डेटा)।

आग कहाँ लग रही है?

- कैटेलोनिया (स्पेन), मार्सिले (फ्रांस), ग्रीस (एविया और क्रेते) और सीरिया में भीषण आग।

- ग्रीक द्वीप में लगी आग के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।

- भूमध्य सागर में लगी आग सबसे भयंकर है, लेकिन अपेक्षाकृत अलग-थलग है।

वैज्ञानिक अवलोकन:

- प्रारंभिक गर्म लहरों और लगातार सूखे के कारण जंगली आग की घटनाएं और भी बदतर हो जाती हैं।

- एक बार आग लग जाने पर सूखी वनस्पति और हवा के कारण आग तेजी से फैलती है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण आग लगने का मौसम पहले ही आ गया है और आग लगने की घटनाएं तीव्र हो गई हैं ।

Learning Corner:

जंगल की आग

जंगल की आग क्या है?

जंगल की आग अनियंत्रित आग होती है जो तेजी से जंगलों, घास के मैदानों या अन्य ज्वलनशील वनस्पतियों में फैल जाती है।

जंगल की आग के कारण

- प्राकृतिक कारण:

- बिजली गिरना (दूरस्थ जंगलों में प्रमुख कारण)

- उच्च तापमान और शुष्क परिस्थितियाँ

- मानवजनित कारण:

- कैम्पफायर, फेंकी हुई सिगरेटें

- कृषि जलाना

- बिजली की लाइनें, मशीनरी से निकलती चिंगारियाँ

अनुकूल परिस्थितियाँ (अग्नि त्रिकोण)

- ईंधन – सूखी वनस्पति, पेड़, झाड़ियाँ

- गर्मी – उच्च तापमान, सूखा

- ऑक्सीजन – वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में

जंगल की आग के प्रभाव

- जैव विविधता और वन्यजीव आवासों का नुकसान

- कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि

- वायु गुणवत्ता में गिरावट (PM2.5, CO, NOx)

- मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण

- मानव जीवन और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा

- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में व्यवधान

वैश्विक हॉटस्पॉट

- संयुक्त राज्य अमेरिका – कैलिफ़ोर्निया, ओरेगन

- ऑस्ट्रेलिया – बुशफ़ायर (उदाहरण के लिए, ब्लैक समर 2019–20)

- अमेज़न वर्षावन

- साइबेरिया

- भूमध्यसागरीय क्षेत्र – ग्रीस, स्पेन

- कनाडा – 2023 में रिकॉर्ड तोड़ जंगल की आग

जंगल की आग और जलवायु परिवर्तन

- बढ़ते तापमान और लगातार सूखे के कारण जंगल की आग की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है।

- जंगल की आग, संग्रहित कार्बन को मुक्त करके जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया चक्र में योगदान देती है।

- उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना और पीट की आग लगना आम बात होती जा रही है।

भारत और जंगल की आग

- अक्सर जंगल में आग लगने वाले राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड

- पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्य भी संवेदनशील हैं

- प्रमुख कारण: स्थानान्तरित खेती और अवैध शिकार के लिए मानव निर्मित आग

महत्वपूर्ण रिपोर्ट/पहल

- भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई): वन अग्नि रिपोर्ट जारी करता है

- MODIS और VIIRS उपग्रह: वास्तविक समय में आग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है

- वनों की आग पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2018) MoEFCC द्वारा

- एफएसआई और इसरो द्वारा अग्नि चेतावनी प्रणाली (एफएएस)

- वैश्विक वन अग्नि निगरानी: वैश्विक वन अग्नि पर नज़र रखता है

- रेड-अलर्ट सिस्टम: संवेदनशील वन क्षेत्रों के लिए जंगल की आग से पहले की चेतावनी

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

श्रेणी: राजनीति

संदर्भ: भारत सरकार ने पीएम-डीडीकेवाई नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जो भारत भर में 100 निम्न प्रदर्शन वाले जिलों में खेती को पुनर्जीवित करने के लिए 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को मिलाती है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- राज्यों और निजी भागीदारों की भागीदारी से 11 विभागों में 36 योजनाओं का एकीकरण।

- फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं:

- सतत प्रथाओं के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि करना।

- जलवायु-अनुकूल एवं उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।

- सिंचाई और जल-उपयोग दक्षता का विस्तार करना।

- ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देना तथा पंचायत/ब्लॉक स्तर पर भंडारण को मजबूत करना।

कार्यान्वयन विवरण:

- लक्षित ज़िले: कम फ़सल उत्पादकता, फ़सल सघनता और कमज़ोर ऋण प्रवाह के आधार पर 100 ज़िलों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक ज़िला होगा।

- जिला समितियां: स्थानीय “धन-धान्य समितियां” प्रगतिशील किसानों के सहयोग से कृषि-स्तरीय योजनाओं का डिजाइन और निगरानी करेंगी।

- निगरानी: नीति आयोग और केंद्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा निर्देशित एक डिजिटल डैशबोर्ड 117 संकेतकों पर प्रगति को ट्रैक करेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

| महत्वपूर्ण क्षेत्र | विवरण |

|---|---|

| योजना का नाम | पीएम धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) |

| योजनाओं का विलय | 36 |

| अवधि | 6 वर्ष (वित्त वर्ष 26 से शुरू) |

| वार्षिक बजट | ₹24,000 करोड़ |

| लक्ष्य कवरेज | 100 जिले, 1.7 करोड़ किसान |

| मुख्य लक्ष्य | उत्पादकता, सततता, ऋण, भंडारण |

| निगरानी ढांचा | 117 संकेतक, डिजिटल डैशबोर्ड |

उद्देश्य:

- कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि

- प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना

- जल और मृदा संरक्षण को मजबूत करना

- जिला-स्तरीय कृषि लचीलापन विकसित करना

Learning Corner:

भारत में प्रमुख कृषि योजनाएँ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

- लॉन्च: 2019

- आय सहायता के लिए सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करना।

- कार्यान्वयन मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

- लॉन्च: 2016

- उद्देश्य: फसल बीमा योजना जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल की विफलता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- प्रीमियम: किसान खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करते हैं।

- कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि मंत्रालय एवं राज्य सरकारें

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- लॉन्च: 2015

- उद्देश्य: बेहतर फसल उपज और मृदा स्थायित्व के लिए पोषक तत्व प्रबंधन पर सिफारिशों के साथ किसानों को मृदा स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रदान करना।

परम्परागत कृषि विकास योजना (Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

- लॉन्च: 2015

- उद्देश्य: पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने और क्लस्टर-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना।

- सहायता: इनपुट और प्रमाणीकरण सहित 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये तक।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA)

- कार्यान्वयन: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

- उद्देश्य: जलवायु-अनुकूल खेती, मृदा एवं जल संरक्षण, तथा कुशल संसाधन उपयोग को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY-RAFTAAR)

- लॉन्च: 2007 (2017 में RAFTAAR के रूप में संशोधित)

- उद्देश्य: कृषि विकास, विपणन अवसंरचना और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना।

- नवाचार और उद्यमिता के लिए लचीला वित्तपोषण मॉडल।

ई-नाम/ E-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार)

- लॉन्च: 2016

- उद्देश्य: कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म।

- पारदर्शी मूल्य निर्धारण को सक्षम करने के लिए भारत भर में मंडियों (एपीएमसी) को एकीकृत किया गया है।

पीएम-किसान मानधन योजना

- लॉन्च: 2019

- उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों (18-40 वर्ष) के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना।

- लाभ: 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन।

कृषि-इंफ्रा फंड (Agri-Infra Fund (AIF)

- लॉन्च: 2020

- कॉर्पस: ₹1 लाख करोड़

- उद्देश्य: शीत भंडारण/ कोल्ड स्टोरेज, गोदाम आदि जैसे फसलोपरांत बुनियादी ढांचे के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करना।

- ब्याज सब्सिडी: 3% प्रति वर्ष तक

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

- लॉन्च: 2015

- उद्देश्य: “हर खेत को पानी” – सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।

- घटक: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, वाटरशेड विकास, और प्रति बूंद अधिक फसल।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी: अर्थशास्त्र

संदर्भ: डंपिंग और आयात वृद्धि पर भारत की कार्रवाई (2025)

डंपिंग रोधी उपाय

- लगाए गए शुल्क: भारत ने निम्नलिखित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया या बढ़ाया:

- प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें (5 वर्षों के लिए 27-63%)

- PEDA, एसीटोनिट्राइल, विटामिन A पामिटेट, अघुलनशील सल्फर जैसे रसायन

- एल्युमिनियम पन्नी और चयनित कृषि रसायन

- फोकस क्षेत्र:

60% से अधिक कार्रवाइयां चीनी आयातों को लक्षित करती हैं, तथा रसायन, प्लास्टिक और औद्योगिक वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करती हैं। - मानदंड:

शुल्क डंपिंग के प्रमाण, घरेलू उत्पादकों को क्षति, तथा कारणता के आधार पर लगाए जाते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए समायोजन भी किया जाता है।

आयात वृद्धि की निगरानी

- वास्तविक समय निगरानी:

वाणिज्य मंत्रालय और डीजीएफटी आयात में असामान्य वृद्धि पर निगरानी रखते हैं और संबंधित मंत्रालयों को सचेत करते हैं। - विश्व व्यापार निगरानी:

मासिक रिपोर्टें देश-वार और उत्पाद-वार वृद्धि पर नज़र रखती हैं, जिससे व्यापार प्रतिक्रिया और निर्यात रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलती है। - उल्लेखनीय रुझान:

आयात में 4.4% की वृद्धि हुई (अप्रैल-जून 2025)। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कोयले में भारी वृद्धि देखी गई, जबकि सोने और पेट्रोलियम का आयात स्थिर रहा या घट गया। - विशिष्ट कार्रवाई – तरल सोना:

दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कोलाइडल कीमती धातुओं पर प्रतिबंध लगाए गए।

संस्थागत तंत्र

- आयात निगरानी समूह:

एक नया अंतर-मंत्रालयी समूह, विशेष रूप से चीन और वियतनाम से आयातित वस्तुओं पर नज़र रखता है, ताकि भारत को वैश्विक रूप से आयातित वस्तुओं के लिए डंपिंग ग्राउंड बनने से रोका जा सके। - व्यापार उपचार:

डीजीटीआर (व्यापार उपचार महानिदेशालय) सक्रिय जांच और सिफारिशें जारी रखता है, तथा इसके निष्कर्षों की स्वीकृति दर में भी वृद्धि हुई है।

Learning Corner:

विदेशी व्यापार पर शुल्क (Duties on Foreign Trade)

विदेशी व्यापार शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर हैं।

सीमा शुल्क (Customs Duty)

- परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल के परिवहन के दौरान उस पर लगाए जाने वाले शुल्कों के लिए सामान्य शब्द।

- इसमें शामिल हैं: मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty), प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty), सुरक्षा शुल्क (Safeguard Duty), आदि।

मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty (BCD)

- सभी आयातित वस्तुओं पर लगाया गया।

- उद्देश्य: घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना तथा राजस्व उत्पन्न करना।

- दरें: उत्पाद श्रेणी और व्यापार समझौतों के आधार पर भिन्न होती हैं।

प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty (CVD)

- यह तब लागू होता है जब: कोई विदेशी देश अपने निर्यात पर सब्सिडी देता है, जिससे वह सस्ता हो जाता है।

- उद्देश्य: अनुचित लाभ को निष्प्रभावी करना तथा घरेलू उत्पादकों की रक्षा करना।

- कानूनी आधार: सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर विश्व व्यापार संगठन समझौता।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी

- यह तब लगाया जाता है जब: विदेशी वस्तुओं को भारत में उनकी घरेलू कीमत से कम कीमत पर बेचा जाता है (डंपिंग)।

- उद्देश्य: भारतीय उद्योग को प्रतिकूल मूल्य निर्धारण से बचाना।

- प्राधिकरण: व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)।

सुरक्षा शुल्क (Safeguard Duty)

- लागू किया गया: आयात में अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योगों को खतरा।

- स्थानीय उद्योग को प्रतिस्पर्धा के अनुरूप समायोजित करने के लिए अस्थायी उपाय।

- विश्व व्यापार संगठन-संगत उपाय।

सुरक्षात्मक शुल्क (Protective Duty)

- अनुशंसित: टैरिफ आयोग द्वारा।

- उद्देश्य: विशिष्ट घरेलू उद्योगों को आयात से बचाना।

- प्रकृति: अस्थायी एवं चयनात्मक।

सामाजिक कल्याण अधिभार (Social Welfare Surcharge (SWS)

- दर: सामान्यतः कुल सीमा शुल्क पर 10% (आई.जी.एस.टी. को छोड़कर)।

- उद्देश्य: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं का वित्तपोषण करना।

आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax (IGST)

- जीएसटी अधिनियम के तहत लगाया गया।

- लागू: आयात पर, ताकि उन्हें घरेलू वस्तुओं के बराबर लाया जा सके।

- एकत्रितकर्ता: केन्द्र सरकार।

स्रोत : द हिंदू

श्रेणी: राजनीति

संदर्भ: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा 15 जुलाई 2025 को शुरू की गई, एडीईटीईआईई (उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता) योजना का उद्देश्य पूरे भारत में एमएसएमई में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकी अपनाने में तेज़ी लाना है। इसका कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा किया जाता है।

मुख्य उद्देश्य

- एमएसएमई ऊर्जा खपत को 30-50% तक कम करना

- हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और ऊर्जा उत्पादकता में सुधार करना

- भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, 2070 तक शुद्ध शून्य

योजना विवरण

- कुल परिव्यय: ₹1,000 करोड़

- अवधि: वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28

- ब्याज अनुदान: सूक्ष्म/लघु के लिए 5%, मध्यम उद्यमों के लिए 3%

- वित्तीय आवंटन:

- ₹875 करोड़ – ब्याज सहायता

- ₹50 करोड़ – ऊर्जा ऑडिट

- ₹75 करोड़ – तकनीकी सहायता और निगरानी

- निवेश जुटाना: ₹9,000 करोड़ की उम्मीद, जिसमें ₹6,750 करोड़ एमएसएमई ऋण शामिल हैं

कवरेज और समर्थन

- 14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों (जैसे इस्पात, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण) को लक्षित करता है

- शुरुआत में 60 औद्योगिक क्लस्टरों को कवर किया जाएगा, उसके बाद 100 और क्लस्टरों को कवर किया जाएगा

- प्रस्ताव: ब्याज सब्सिडी, ऊर्जा ऑडिट, डीपीआर तैयारी, तकनीकी पहचान और कार्यान्वयन सहायता

- समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया: adeetie.beeindia.gov.in

Learning Corner:

भारत में ऊर्जा दक्षता योजनाएँ

भारत ने उद्योगों, इमारतों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहल शुरू की हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्य रूप से विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा किया जाता है।

पीएटी योजना (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार) (PAT Scheme (Perform, Achieve, and Trade)

- उद्देश्य: बड़े ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना।

- तंत्र: उद्योगों को ऊर्जा बचत लक्ष्य प्रदान करता है। लक्ष्य से अधिक ऊर्जा बचत करने वाली इकाइयाँ ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ESCerts) का व्यापार कर सकती हैं।

- कवर किए गए क्षेत्र: बिजली, लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, कपड़ा, लुगदी और कागज, आदि।

उजाला (सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति/ Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All)

- लॉन्च: 2015

- कार्यान्वयनकर्ता: ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड)

- उद्देश्य: एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट और ऊर्जा-कुशल पंखों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना।

- प्रभाव: 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिससे ऊर्जा की बचत हुई और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई।

मानक और लेबलिंग कार्यक्रम

- प्रारंभकर्ता: BEE

- उद्देश्य: स्टार रेटिंग लेबल (1 से 5 स्टार) के माध्यम से ऊर्जा-कुशल उपकरणों को प्रोत्साहित करना।

- कवर किए गए उपकरण: एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर, मोटर, पंखे, आदि।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)

- लक्ष्य: नई व्यावसायिक इमारतें।

- उद्देश्य: ऊर्जा-कुशल भवनों का डिजाइन और निर्माण सुनिश्चित करना।

- संस्करण: ईसीबीसी (वाणिज्यिक), इको-निवास संहिता (आवासीय)।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी)

- कार्यान्वयन एजेंसी: ईईएसएल

- उद्देश्य: पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटों से प्रतिस्थापित करना।

- प्रभाव: शहरी स्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत और कम रखरखाव लागत।

डीप पोर्टल (कुशल बिजली मूल्य की खोज) (DEEP Portal (Discovery of Efficient Electricity Price)

- उद्देश्य: डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद के लिए पारदर्शी ई-बोली की सुविधा प्रदान करना।

- बढ़ावा: अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए लागत प्रभावी बिजली।

राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (National Mission on Enhanced Energy Efficiency (NMEEE)

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा

- अवयव:

- PAT (प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार)

- MTEE (ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन)

- EEFP (ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच)

- FEEED (ऊर्जा कुशल आर्थिक विकास के लिए ढांचा)

स्रोत: पीआईबी

(MAINS Focus)

परिचय (संदर्भ)

म्यांमार, थाईलैंड और तिब्बत में हाल ही में आए भूकंप और उसके बाद दिल्ली में आए भूकंपों ने देश की इस समस्या के प्रति संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भूकंपीय गतिविधियों में तेज़ी आने के साथ, भारत सरकार को भूकंपीय नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय संवाद का नेतृत्व करना चाहिए।

भूकंप क्या है?

- भूकंप पृथ्वी की चट्टानों से होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों के कारण जमीन में अचानक होने वाला कंपन है।

- पृथ्वी के प्रमुख भूकंप मुख्यतः टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों के पास स्थित बेल्टों में आते हैं।

भारत की स्थिति

- भारत का भूकंपीय जोखिम भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से उत्पन्न होता है , जो यूरेशियन प्लेट से प्रति वर्ष 4-5 सेमी की गति से टकराता है

- इस टक्कर से हिमालय का निर्माण होता है , जो एक ऐसा क्षेत्र है जो “महान हिमालयी भूकंप” (8 या उससे अधिक तीव्रता) के लिए अतिदेय है ।

- उदाहरण:

-

- भुज भूकंप (2001): तीव्रता 7.7, 20,000 से अधिक मौतें ।

- नेपाल भूकंप (2015): तीव्रता 7.8, व्यापक तबाही।

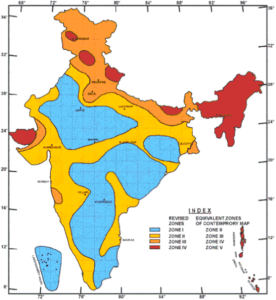

भारत के भूकंपीय क्षेत्र

देश के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार, भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

जोन II – कम जोखिम

- इसकी विशेषता कम भूकंपीय गतिविधि है , तथा भूकंप की तीव्रता शायद ही कभी 4.9 से अधिक होती है ।

- इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल सहित दक्षिण भारत का अधिकांश भाग तथा मध्य प्रदेश जैसे मध्य भारत के कुछ भाग शामिल हैं ।

- अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा न्यूनतम है।

क्षेत्र III – मध्यम जोखिम

- मध्यम भूकंपीय गतिविधि का अनुभव होता है , आमतौर पर भूकंप 5.0 और 6.0 के बीच होता है ।

- इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- पश्चिमी और मध्य भारत , जिसमें मुंबई, पुणे और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

- आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे तटीय राज्य ।

- दिल्ली और बिहार सहित सिंधु-गंगा के मैदान के कुछ भाग ।

जोन IV – उच्च जोखिम

- लगातार और मजबूत भूकंपीय घटनाओं द्वारा चिह्नित , आम तौर पर 6.0 से 6.9 तक की तीव्रता ।

- प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

- हिमालय बेल्ट , हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करता है ।

- दिल्ली में भूकंप के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया गया।

- कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र ।

जोन V – बहुत उच्च जोखिम

- भारत में सर्वाधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है , जहां भूकंप अक्सर 7.0 या उससे अधिक तीव्रता तक पहुंचते हैं ।

- इसमें शामिल हैं:

- असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य ।

- उत्तरी जम्मू और कश्मीर

- गुजरात का कच्छ क्षेत्र , 2001 के विनाशकारी भूकंप के लिए जाना जाता है ।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से भी टेक्टोनिक सबडक्शन गतिविधि के कारण सुनामी के लिए प्रवण हैं।

तैयारी में समस्याएँ

- तेजी से शहरीकरण से जोखिम बढ़ जाता है।

- द्रवीकरण-प्रवण मिट्टी (liquefaction-prone soils) में भवनों का निर्माण, तथा संरचनात्मक पुनराविष्कार के बिना खराब ढंग से डिजाइन की गई ऊंची इमारतें।

- जन जागरूकता का अभाव

- भूकंपीय संहिताओं का अपर्याप्त प्रवर्तन। उदाहरण के लिए , म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप में, लागू संहिताओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया, जिससे 2025 में भूकंप से होने वाली क्षति की संभावना और भी बढ़ गई है।

आवश्यक कदम

- सभी नई और मौजूदा संरचनाओं के लिए भूकंपीय संहिताओं का कठोर प्रवर्तन ।

- स्टील जैकेटिंग, बेस आइसोलेशन और पाइल फ़ाउंडेशन का उपयोग करके पुरानी इमारतों का पुनर्निर्माण । (बैंकॉक में भूकंप प्रतिरोध के लिए उच्च-सामर्थ्य शक्ति कंक्रीट (30-40 एमपीए) और तन्य विवरण का उपयोग किया जाता है)

- बाढ़ के मैदानों और द्रवीकरण-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण कार्य से बचें । (ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान का उदाहरण)

- समय पर निकासी के लिए ग्रामीण जोन V क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार करना।

- भूकंप सुरक्षा, किट और ड्रिल पर सार्वजनिक शिक्षा अभियान।

- शहरी नीति में भूकंपीय लचीलेपन को मुख्यधारा में लाने के लिए शहरी योजनाकारों, संरचनात्मक इंजीनियरों और स्थानीय सरकारों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना।

- समाधान क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए , जैसे कि पूर्वोत्तर में नरम मिट्टी की चुनौतियां और कच्छ क्षेत्रों में रेतीले बेसिन की कमजोरियां।

- नागरिकों को आपातकालीन किट, सुरक्षित निर्माण प्रक्रियाओं और निकासी योजनाओं की आवश्यकता के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए। भुज आपदा, जहाँ तैयारी न होने के कारण हताहतों की संख्या बढ़ गई, एक भयावह सबक बनी हुई है।

निष्कर्ष

भूकंप अपरिहार्य प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन सक्रिय प्रशासन, सख्त आचार संहिता प्रवर्तन और सार्वजनिक तैयारी के माध्यम से उनके विनाश को कम किया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

भूकंप अपरिहार्य प्राकृतिक घटनाएँ हैं, लेकिन समाज पर उनका प्रभाव काफी हद तक मानवीय तैयारियों और नीतिगत उपायों से निर्धारित होता है। भारत की भूकंपीय संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन रणनीतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-tectonic-shift-in-thinking-to-build-seismic-resilience/article69820061.ece

परिचय (संदर्भ)

हाल ही में, अमेरिकी सीनेट ने जीनियस एक्ट (GENIUS Act) पारित किया है, जो एक ऐतिहासिक कानून है, जो अमेरिकी बैंकों और यहां तक कि अमेज़ॅन और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों को सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर स्टेबलकॉइन के रूप में जाने जाने वाले डिजिटल डॉलर जारी करने के लिए कानूनी हरी झंडी देता है।

स्टेबलकॉइन क्या हैं?

- स्टेबलकॉइन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए डिजिटल टोकन हैं, जिनका मूल्य स्थिर आरक्षित परिसंपत्ति, जैसे कि फिएट मुद्रा या सरकारी बांड से संबद्ध होता है।

- स्टेबलकॉइन का प्राथमिक लक्ष्य बिटकॉइन (बीटीसी) जैसी लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की उच्च अस्थिरता का विकल्प प्रदान करना है, जो इन डिजिटल परिसंपत्तियों को सामान्य लेनदेन के लिए कम उपयुक्त बना सकता है।

यूएसए स्टेबलकॉइन के बारे में

- अमेरिकी मॉडल में, स्थिर सिक्कों को अमेरिकी ट्रेजरी बिलों द्वारा 1:1 अनुपात में समर्थित किया जाता है , जिससे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की गति और पारदर्शिता का लाभ उठाते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।

- इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में कोई भी बैंक सरकारी बांड द्वारा समर्थित डॉलर का डिजिटल संस्करण जारी कर सकेगा, तथा इसका उपयोग विश्व भर में भुगतान के लिए किया जा सकेगा।

इसलिए यह सरकारी प्रतिभूतियों और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की गति और पारदर्शिता का एक संयोजन है।

स्टेबलकॉइन कैसे काम करते हैं?

- स्टेबलकॉइन को विकेन्द्रीकृत नेटवर्क (जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है) पर संग्रहीत और एक्सचेंज किया जाता है जो सभी लेनदेन के बहीखाते के रूप में कार्य करता है।

- क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लेनदेन के लिए दो पक्षों के बीच किसी एकल मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है।

- इसके बजाय, नेटवर्क में प्रतिभागियों को लेनदेन की वैधता को सत्यापित करने के लिए किए गए गणना के लिए छोटे लेनदेन शुल्क प्राप्त होते हैं

प्रयोग

- स्टेबलकॉइन का इस्तेमाल मुख्य रूप से क्रिप्टो परिसंपत्तियों के व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन, स्थानीय मुद्रा अस्थिरता से सुरक्षा और सीमाओं के पार भुगतान भेजने के लिए किया जाता है। स्ट्राइप (Stripe), कार्ड की तुलना में कम शुल्क पर अमेरिकी व्यापारियों को स्टेबलकॉइन भुगतान की अनुमति देता है।

- मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर अस्थिर फिएट मुद्राओं वाले देशों (अर्जेंटीना, नाइजीरिया, तुर्की) में अमेरिकी डॉलर में बचत के लिए। 2024 वीज़ा सर्वेक्षण के अनुसार : ब्राज़ील, तुर्की, नाइजीरिया, भारत और इंडोनेशिया में 47% उपयोगकर्ता डॉलर में बचत के लिए स्टेबलकॉइन का उपयोग करते हैं।

- इसका उपयोग सीमा पार भुगतान और धन प्रेषण के लिए भी किया जाता है।

भारत की स्थिति

भारत में, आरबीआई ने अनियमित क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चिंता जताई है, खासकर मौद्रिक नीति और उपभोक्ता संरक्षण के दृष्टिकोण से। इसलिए वह ब्याज दरों में कटौती जैसे पारंपरिक उपायों का इस्तेमाल कर रहा है।

हालाँकि, स्टेबलकॉइन अलग हैं, क्योंकि वे विनियमित हैं, सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित हैं, और ब्लॉकचेन को संप्रभु गारंटी के साथ एकीकृत करते हैं।

भारत कहां पीछे है?

- भारत में कोई नियामक तंत्र नहीं है, जिसके कारण वैध फिनटेक नवाचार अटका हुआ है।

- मुद्रा के डिजिटलीकरण में समस्याएँ:

-

- विनियामक स्पष्टता का अभाव भारतीय ब्लॉकचेन डेवलपर्स और फिनटेक स्टार्टअप्स को विदेश स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है।

- अनियमित क्रिप्टो के “हवाला के परिष्कृत रूप” में बदल जाने का खतरा , तत्काल विनियमन की मांग करता है।

- अधिकांश भारतीय घरेलू बचत सावधि जमा या सोने में रहती है , जिससे औपचारिक वित्तीय बाजार की गहराई सीमित हो जाती है।

आवश्यक कदम

- स्टैबलकॉइन को आरबीआई की निगरानी में रखने की अनुमति देने वाली एक संतुलित नीति तैयार करें, जिससे उपभोक्ता संरक्षण, मौद्रिक स्थिरता और कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

- ब्लॉकचेन आधारित उत्पादों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, स्टार्टअप्स को सिंगापुर या दुबई में स्थानांतरित होने के बजाय भारत में ही निर्माण करने में सहायता करना।

- वित्तीय समावेशन को गहन बनाने के लिए सुरक्षित, विनियमित डिजिटल परिसंपत्तियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

स्टेबलकॉइन इकोसिस्टम सिर्फ़ वित्त के बारे में नहीं है — यह फिनटेक के भविष्य के बारे में है। यह भुगतान, डिजिटल वॉलेट, ई-केवाईसी , ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, कर अनुपालन और बचत व निवेश के नए रूपों को छूता है। इसलिए, भारत को एक ऐसा ढाँचा तैयार करना चाहिए जो भारतीय मूल्यों — विश्वास, पारदर्शिता और स्थिरता — को प्रतिबिंबित करे और साथ ही रोज़गार सृजन, रुपये को मज़बूत करने और हमारी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में फिनटेक की क्षमता को अपनाए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

स्टेबलकॉइन (Stablecoins) भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अवसर और नियामक चुनौती दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।” विस्तारपूर्वक समझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)