IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: अर्थशास्त्र

संदर्भ: भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जून 2025 में केवल 2.1% रही – जो अमेरिका (2.7%), ब्रिटेन (4.5%) और यूरोपीय संघ (3%) से कम है। यह जनवरी 2019 के बाद से सबसे कम है।

प्रमुख बिंदु:

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कारक:

- लगातार दूसरे वर्ष अच्छे मानसून से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई।

- उच्च केन्द्रीय खाद्य भंडार (तालिका 1 देखें)।

- सरकारी नीति: दालों और खाद्य तेलों के शून्य/कम शुल्क वाले आयात की अनुमति दी गई।

- तेल और दालों की वैश्विक कीमतों में गिरावट।

- आरबीआई निहितार्थ:

खाद्य मुद्रास्फीति में कमी से आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करने का अवसर मिलता है, जिन्हें मुद्रास्फीति की चिंताओं के कारण उच्च रखा गया था।

मानसून और फसल पर प्रभाव:

- देश भर में पर्याप्त वर्षा से मिट्टी की नमी और भूजल में वृद्धि हुई, जिससे चावल, अरहर और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों को लाभ हुआ।

- खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र 2024 की तुलना में 2025 में मामूली रूप से बढ़ा है (तालिका 2), विशेष रूप से दालों, तिलहन, कपास और मक्का के लिए।

आयात और मूल्य समर्थन:

- सरकार मोजाम्बिक और मलावी से अरहर और तुअर दाल का आयात करती है।

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खाद्य तेलों (सोयाबीन, सूरजमुखी) के आयात को कम शुल्क पर अनुमति दी गई।

- किसानों को लाभकारी लाभ सुनिश्चित करने के लिए तुअर जैसी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई।

Learning Corner:

मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार

मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाली सामान्य वृद्धि को कहते हैं। मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों को उनके कारणों, गति और दायरे के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

कारणों के आधार पर:

- मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति

- अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की तुलना में अधिक मांग के कारण।

- यह तब होता है जब उपभोक्ता व्यय उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ता है।

- लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति

- उत्पादन लागत (जैसे, मजदूरी, कच्चा माल) में वृद्धि के कारण।

- उत्पादक उच्च लागत को उच्च कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं।

- अंतर्निहित मुद्रास्फीति (मजदूरी-मूल्य सर्पिल)

- यह तब होता है जब श्रमिक जीवन-यापन की लागत को बनाए रखने के लिए उच्च मजदूरी की मांग करते हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति और बढ़ जाती है।

गति के आधार पर:

- रेंगती /धीरे-धीरे बढ़ती मुद्रास्फीति (Creeping Inflation)

- कीमतों में हल्की, धीमी वृद्धि (≤ 3% प्रति वर्ष)।

- प्रबंधनीय और कभी-कभी वांछनीय माना जाता है।

- चलती मुद्रास्फीति (Walking Inflation)

- मध्यम मुद्रास्फीति (3-10% वार्षिक).

- क्रय शक्ति और निवेश पर असर पड़ सकता है।

- तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति (Galloping Inflation)

- तीव्र मुद्रास्फीति (दोहरे या तिहरे अंक में)।

- अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है।

- बेलगाम मुद्रास्फीति (Hyperinflation)

- अत्यधिक उच्च एवं सामान्यतः अनियंत्रित मुद्रास्फीति (उदाहरणार्थ, प्रति माह 50% से अधिक)।

- संकटग्रस्त देशों (जैसे, ज़िम्बाब्वे, वेनेजुएला) में देखा गया।

कार्यक्षेत्र और नियंत्रण के आधार पर:

- हेडलाइन मुद्रास्फीति

- खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं सहित कुल मुद्रास्फीति को मापता है।

- भारत में सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) जैसे सूचकांकों द्वारा ट्रैक किया गया।

- मूल/ कोर मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति की अंतर्निहित प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए इसमें खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया गया है।

- मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए उपयोगी।

अन्य विशेष प्रकार:

- मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)

- मुद्रास्फीति + स्थिर विकास + उच्च बेरोजगारी।

- पारंपरिक नीतियों के माध्यम से प्रबंधन करना कठिन है।

- अपस्फीति (Deflation)

- नकारात्मक मुद्रास्फीति; कीमतों में सामान्य गिरावट।

- अक्सर यह कमजोर मांग और आर्थिक मंदी का संकेत देता है।

- पुनर्मुद्रास्फीति (Reflation)

- अपस्फीति या मंदी से उबरने के लिए जानबूझकर नीति-प्रेरित मुद्रास्फीति।

- राजकोषीय/मौद्रिक प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त किया गया।

- सिकुड़ती मुद्रास्फीति (Skewflation)

- आपूर्ति में कमी के कारण केवल खाद्य या ईंधन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में ही मुद्रास्फीति होगी।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय

संदर्भ: पांच साल के अंतराल के बाद 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना भारत-चीन संबंधों के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इस कदम को सांस्कृतिक कूटनीति में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा तथा वर्षों के महामारी-संबंधी निलंबन और सीमा तनाव के बाद आपसी विश्वास को बहाल करेगा।

चीनी अधिकारियों ने भारतीय तीर्थयात्रियों का स्वागत किया और उन्हें “मित्रता के दूत” बताया, जबकि दोनों सरकारों ने विश्वास-निर्माण के उपाय के रूप में इस यात्रा के महत्व पर ज़ोर दिया। इसका पुनरुद्धार राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के साथ जुड़ा है, जिससे इस पहल का प्रतीकात्मक महत्व और बढ़ गया है।

यह निर्णय उच्च-स्तरीय राजनयिक वार्ताओं के बाद लिया गया है, जिसमें सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, जल बंटवारे और मीडिया जैसे मुद्दों पर सीमा पार सहयोग बढ़ाने, और तीर्थयात्रियों के लिए मार्गों और सेवाओं के विस्तार पर चर्चा करने के समझौते शामिल हैं। इस यात्रा को अब केवल एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में ही नहीं, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सामान्य बनाने के एक रणनीतिक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है।

Learning Corner:

कैलाश मानसरोवर यात्रा

कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बॉन (Bon devotees) भक्तों द्वारा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की एक पवित्र तीर्थयात्रा है। ये स्थल भगवान शिव के निवास स्थान माने जाते हैं और इनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- यह आयोजन भारत सरकार द्वारा चीनी प्राधिकारियों के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है।

- पारंपरिक रूप से दो मार्गों से आयोजित किया जाता है:

- लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड)

- नाथुला दर्रा (सिक्किम)

- इसमें उच्च ऊंचाई पर ट्रैकिंग शामिल है, जिसके लिए चिकित्सीय फिटनेस और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

नव गतिविधि:

- कोविड-19 महामारी और भारत-चीन सीमा तनाव के कारण 2020 से निलंबित।

- 2025 में पुनः शुरू होने वाला यह सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार तथा विश्वास निर्माण की दिशा में एक कदम है।

- भारतीय और चीनी दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक कूटनीति, लोगों के बीच संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के एक कदम के रूप में इसका स्वागत किया।

- यह भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी: अर्थशास्त्र

संदर्भ: CoinDCX में ₹378 करोड़ की सुरक्षा भंग हुई या प्रभावित हुई

क्या हुआ:

भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, CoinDCX, 19 जुलाई, 2025 को एक बड़ी सुरक्षा चूक का शिकार हुआ। हैकरों ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले एक आंतरिक ऑपरेशनल वॉलेट में सेंध लगाकर लगभग ₹378 करोड़ ($44.2 मिलियन) की चोरी कर ली। इस चूक का किसी भी ग्राहक के वॉलेट या फंड पर कोई असर नहीं पड़ा।

कंपनी की प्रतिक्रिया:

- संस्थापकों ने उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सभी ग्राहक परिसंपत्तियां सुरक्षित और अप्रभावित रहेंगी।

- संपूर्ण नुकसान को CoinDCX के अपने खजाने द्वारा वहन किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ताओं पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- CERT-In को सूचित कर दिया गया है, तथा साइबर सुरक्षा ऑडिट चल रहा है।

हैक का विवरण:

- हैकर्स ने स्टेबलकॉइन (USDT, USDC) को निशाना बनाया और सोलाना और एथेरियम श्रृंखलाओं में धन हस्तांतरित किया, तथा ट्रैकिंग को अस्पष्ट करने के लिए उन्हें टॉरनेडो कैश के माध्यम से भेजा।

- CoinDCX द्वारा सार्वजनिक खुलासा किए जाने से पहले ब्लॉकचेन जांचकर्ताओं द्वारा इस हमले की सूचना दी गई थी।

मुख्य बिंदु:

- उपयोगकर्ता का धन पूर्णतः सुरक्षित है।

- इस उल्लंघन का प्रभाव केवल कंपनी के स्वामित्व वाले लिक्विडिटी वॉलेट पर पड़ा।

- CoinDCX ने पारदर्शिता, नियंत्रण और बाहरी ऑडिट के साथ तेजी से प्रतिक्रिया दी।

- यह घटना सक्रिय उपायों के बावजूद क्रिप्टो प्लेटफार्मों में बढ़ते साइबर सुरक्षा जोखिमों को उजागर करती है।

Learning Corner:

क्रिप्टोकरेंसी के विभिन्न प्रकार

क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी मुद्राएँ हैं जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती हैं और विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करती हैं। ये डिजिटल मुद्रा होने से लेकर विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों को सशक्त बनाने तक, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं।

भुगतान मुद्राएँ (Payment Currencies)

- उद्देश्य: विनिमय के माध्यम के रूप में डिज़ाइन किया गया।

- उदाहरण:

- बिटकॉइन (BTC): पहली और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी।

- लाइटकॉइन (LTC), बिटकॉइन कैश (BCH): बिटकॉइन के तेज़ और हल्के विकल्प।

- उपयोग का मामला: पीयर-टू-पीयर भुगतान, धन-प्रेषण, मूल्य का भंडारण।

स्टैबलकॉइन

- उद्देश्य: अस्थिरता को कम करने के लिए एक स्थिर परिसंपत्ति (जैसे अमेरिकी डॉलर) से जोड़ा जाना।

- उदाहरण:

- USDT (टेथर), USDC (USD कॉइन), DAI

- उपयोग का मामला: ट्रेडिंग, डीफाई (विकेंद्रीकृत वित्त), अस्थिरता रहित भुगतान।

उपयोगिता टोकन (Utility Tokens)

- उद्देश्य: ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद या सेवा तक पहुंच प्रदान करना।

- उदाहरण:

- एथेरियम (ETH): एथेरियम नेटवर्क पर स्मार्ट अनुबंधों को शक्ति प्रदान करता है।

- बीएनबी (बाइनेंस कॉइन): शुल्क छूट और सेवाओं के लिए बिनेंस एक्सचेंज पर उपयोग किया जाता है।

- उपयोग का मामला: गैस शुल्क, प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ, स्टेकिंग, शासन।

सुरक्षा टोकन (Security Tokens)

- उद्देश्य: वास्तविक दुनिया की परिसंपत्तियों (जैसे स्टॉक, बांड या अचल संपत्ति) में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करना।

- उदाहरण:

- tZERO, पॉलीमैथ

- उपयोग का मामला: डिजिटल प्रतिभूतियां, टोकनकृत परिसंपत्तियां, विनियमित निवेश।

- विनियमित: प्रायः प्रतिभूति कानूनों के अधीन।

शासन टोकन (Governance Tokens)

- उद्देश्य: धारकों को प्रोटोकॉल या विकेन्द्रीकृत प्लेटफार्मों में परिवर्तन पर वोट करने की अनुमति देना।

- उदाहरण:

- Uniswap (UNI), Aave (AAVE), कंपाउंड (COMP)

- उपयोग का मामला: DeFi प्लेटफॉर्म और DAO (विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन) में मतदान का अधिकार।

गोपनीयता सिक्के (Privacy Coins)

- उद्देश्य: बेहतर गुमनामी और अप्राप्य लेनदेन प्रदान करना।

- उदाहरण:

- मोनेरो (XMR), ज़ेडकैश (ZEC)

- उपयोग का मामला: गोपनीयता-केंद्रित भुगतान, सेंसरशिप प्रतिरोध।

मीम सिक्के (Meme Coins)

- उद्देश्य: मूलतः इसे मजाक के रूप में बनाया गया था, लेकिन सामुदायिक प्रचार के माध्यम से इसे लोकप्रियता मिली।

- उदाहरण:

- डॉगकॉइन (DOGE), शीबा इनु (SHIB)

- उपयोग का मामला: सट्टा निवेश, टिपिंग, सामाजिक जुड़ाव।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी: भूगोल

संदर्भ : हर साल 20 जुलाई को मनाया जाने वाला चंद्र दिवस, 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान पहली बार मानव द्वारा चंद्रमा पर उतरने की याद में मनाया जाता है।

यह क्यों मायने रखता है:

- यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक उपलब्धि में एक मील का पत्थर है।

- अपोलो 11 के पीछे के साहस और सहयोग का सम्मान करता है।

- आर्टेमिस, चंद्रयान और अन्य जैसे चल रहे और भविष्य के मिशनों को प्रेरित करता है।

- STEM में सार्वजनिक रुचि और खोज की भावना को प्रोत्साहित करता है।

Learning Corner:

चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक तथ्य

चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह और सौरमंडल का पाँचवाँ सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 384,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर करता है और इसका व्यास 3,474 किलोमीटर है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- निर्माण: संभवतः लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, मंगल ग्रह के आकार के किसी पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद मलबे से इसका निर्माण हुआ (विशाल प्रभाव परिकल्पना/ Giant Impact Hypothesis)।

- चरण: पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति के कारण, चंद्रमा हर महीने अमावस्या से पूर्णिमा तक आठ चरणों से गुजरता है।

- ज्वारीय प्रभाव: चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर समुद्री ज्वार का कारण बनता है।

- वायुमंडल का अभाव: इसमें महत्वपूर्ण वायुमंडल का अभाव है, इसलिए तापमान में भारी उतार-चढ़ाव होता रहता है और मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता।

- प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित क्रेटर, पर्वत और बेसाल्टिक मैदानों (जिन्हें मारिया कहा जाता है) से ढका हुआ।

वैज्ञानिक तथ्य:

- चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को एक ही चेहरा दिखाता है

- ज्वारीय अवरोधन के कारण, इसकी घूर्णन अवधि इसकी परिक्रमण अवधि (~27.3 दिन) के बराबर होती है।

- यह पृथ्वी से दूर जा रहा है

- चंद्रमा हर वर्ष पृथ्वी से 3.8 सेमी दूर चला जाता है।

- चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है

- यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6वां हिस्सा है, जो इसकी सतह पर मानव गतिविधि और संरचना निर्माण को प्रभावित करता है।

- कोई वायुमंडल या चुंबकीय क्षेत्र नहीं

- इस प्रकार, यह सौर विकिरण या उल्कापिंड के प्रभाव से सुरक्षा नहीं कर सकता।

- यह पृथ्वी के ज्वार-भाटे को प्रभावित करता है

- इसका कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो समुद्री जीवन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

- अपने ग्रह के सापेक्ष सबसे बड़ा

- यद्यपि यह सबसे बड़ा चंद्रमा नहीं है, फिर भी अपने ग्रह के सापेक्ष यह आनुपातिक रूप से सबसे बड़ा है।

- पानी की बर्फ की खोज

- चंद्रमा के ध्रुवों के पास स्थायी रूप से छायादार गड्ढों में पाया गया – जो भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतरिक्ष मिशन और अन्वेषण:

- पहली मानव लैंडिंग: अपोलो 11 (1969)

- नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने।

- भारत का चंद्रयान-2 और 3

- चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना दिया (अगस्त 2023)।

- नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम

- इसका उद्देश्य मानव को चंद्रमा पर वापस भेजना तथा एक स्थायी चंद्रमा बेस / आधार का निर्माण करना है।

सांस्कृतिक एवं अन्य तथ्य:

- कैलेंडर में प्रयुक्त

- कई संस्कृतियाँ चंद्र कैलेंडर का पालन करती हैं (जैसे, इस्लामी, हिंदू)।

- दिन के दौरान दिखाई देता है

- चंद्रमा को उसकी निकटता और चमक के कारण अक्सर दिन के उजाले में देखा जा सकता है।

- ब्लड मून और सुपरमून

- चंद्र ग्रहण (ब्लड मून) और पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचना (सुपरमून) जैसी घटनाएं आकाशदर्शियों को आकर्षित करती हैं।

स्रोत : द हिंदू

श्रेणी: पर्यावरण

संदर्भ: पश्चिमी घाट में नई लाइकेन प्रजाति की खोज की गई ।

पश्चिमी घाट में एक नई लाइकेन प्रजाति, एलोग्राफा इफ्यूसोसोरेडिका (Allographa effusosoredica) की खोज की है, जो भारत में एलोग्राफा प्रजाति की 53वीं प्रजाति को जोड़ती है तथा इस क्षेत्र की समृद्ध लाइकेन विविधता को उजागर करती है।

मुख्य अंश

- सहजीवी प्रकृति (Symbiotic Nature): लाइकेन एक प्राचीन सहजीवी जीव है जो कवक और एक फोटोबायोन्ट (हरा शैवाल या सायनोबैक्टीरियम) द्वारा निर्मित होता है, जो चरम पर्यावासों में जीवित रहने में सक्षम बनाता है।

- विशिष्ट गुण: इस प्रजाति का शरीर पपड़ी जैसा होता है, इसमें पाउडर जैसा स्राव होता है, तथा यह नॉरस्टिक्टिक एसिड नामक एक दुर्लभ यौगिक उत्पन्न करती है।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण: शोधकर्ताओं ने प्रजातियों की पुष्टि करने के लिए वर्गीकरण, रासायनिक प्रोफाइलिंग और आणविक तकनीकों (डीएनए मार्कर) का उपयोग किया, जिससे एलोग्राफा ज़ैंथोस्पोरा के साथ निकट संबंध का पता चला ।

- शैवाल साझेदार: यह फोटोबायोन्ट ट्रेंटेपोहलिया वंश से संबंधित है, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाइकेन सहजीवन के बारे में हमारी समझ व्यापक हो गई है।

- पारिस्थितिक भूमिका: लाइकेन मृदा निर्माण में सहायता करते हैं, कीटों को भोजन प्रदान करते हैं, तथा पर्यावरण परिवर्तन के जैवसंकेतक के रूप में कार्य करते हैं।

Learning Corner:

एलोग्राफा इफ्यूसोसोरेडिका एक नई खोजी गई लाइकेन प्रजाति है जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जो विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- यह एलोग्राफा वंश से संबंधित है; यह भारत में दर्ज इस वंश की 53वीं प्रजाति है।

वैज्ञानिक महत्व:

- MACS-अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे द्वारा खोजा गया

- एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके पहचाना गया:

- Classical taxonomy

- रासायनिक प्रोफाइलिंग

- आणविक अनुक्रमण (चिह्नक: कवक के लिए mtSSU, LSU, RPB2 और शैवाल के लिए ITS)

- आनुवंशिक रूप से एलोग्राफा ज़ैंथोस्पोरा से निकट संबंधी, लेकिन रूपात्मक रूप से ग्राफिस ग्लौसेसेंस जैसा दिखता है

पारिस्थितिक महत्व:

- इस तरह के लाइकेन निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं:

- मृदा निर्माण

- सूक्ष्म-पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करना

- पर्यावरण परिवर्तन के जैवसंकेतक के रूप में कार्य करना

सहजीवी प्रकृति:

- कवक और फोटोबायोन्ट (ट्रेंटेपोहलिया शैवाल) के बीच सहजीवन

- उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में प्राचीन पारस्परिकता की समझ को बढ़ाता है

लाइकेन (Lichens)

लाइकेन जटिल जीवन रूप हैं जो एक कवक (माइकोबायोन्ट) और एक प्रकाश संश्लेषक सहभागी (फोटोबायोन्ट), आमतौर पर एक हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरियम के बीच सहजीवी संबंध से उत्पन्न होते हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

- सहजीवन: कवक संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि शैवाल या सायनोबैक्टीरियम प्रकाश संश्लेषण करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है।

- प्रकार: दिखावट के आधार पर लाइकेन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

- क्रस्टोज़ (Crustose) – पपड़ी जैसा

- फोलियोस (Foliose)- पत्ती जैसा

- फलयुक्त (Fruticose)- झाड़ीदार या शाखित

- निवास स्थान: चट्टानों, मिट्टी, पेड़ की छाल और यहां तक कि आर्कटिक टुंड्रा या रेगिस्तान जैसे कठोर वातावरण में भी पाया जाता है।

- प्रजनन: बीजाणुओं (कवक) और सोरेडिया या आइसिडिया (संयुक्त कवक-शैवाल टुकड़े) जैसी संरचनाओं के माध्यम से।

पारिस्थितिक महत्व:

- जैव संकेतक: वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील – पर्यावरण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है।

- मृदा निर्माण: चट्टानों के अपक्षय और मृदा निर्माण में योगदान।

- पोषक चक्र: कीटों और जानवरों के लिए भोजन उपलब्ध कराकर पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग प्रदान करना।

- औषधीय उपयोग: कुछ प्रजातियों का उपयोग पारंपरिक दवाओं में किया जाता है और वे एंटीबायोटिक यौगिक उत्पन्न करती हैं।

स्रोत: पीआईबी

(MAINS Focus)

परिचय (संदर्भ)

खाद्य उत्पादन और गरीबी उन्मूलन में भारत की उपलब्धियों के बावजूद, बच्चों में कुपोषण लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है। फसल और मानव पोषण, दोनों में सुधार के लिए, भारत को केवल कृषि उत्पादन से हटकर मृदा प्रबंधन की ओर एक व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। केवल जब मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तभी वह पौष्टिक भोजन पैदा करती है।

मृदा पोषक तत्वों का महत्व

- मृदा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से न केवल कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, बल्कि फसलों की पोषण गुणवत्ता भी खराब हो जाती है।

- पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलें अक्सर उन कमियों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिससे मनुष्यों में कुपोषण का एक मूक लेकिन व्यापक रूप सामने आता है।

- उदाहरण के लिए: मिट्टी में जिंक की कमी के कारण गेहूं और चावल जैसे अनाजों में जिंक की मात्रा कम हो जाती है, जो बदले में बचपन में बौनेपन से जुड़ी होती है – एक ऐसी स्थिति जो शारीरिक विकास, दीर्घकालिक संज्ञानात्मक स्वास्थ्य, साथ ही व्यक्ति के पेशेवर जीवन को प्रभावित करती है।

भारतीय मिट्टी की स्थिति

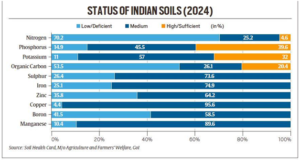

वर्ष 2024 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जांचे गए 8.8 मिलियन से अधिक मृदा नमूनों में से 5 प्रतिशत से भी कम में उच्च या पर्याप्त नाइट्रोजन (N) है, केवल 40 प्रतिशत में पर्याप्त फॉस्फेट (P) है, 32 प्रतिशत में पर्याप्त पोटाश (K) है और केवल 20 प्रतिशत में मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC)पर्याप्त है।

मृदा कार्बनिक कार्बन का महत्व

- एसओसी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।

- मृदा कार्बनिक कार्बन (एसओसी) मृदा के कार्बनिक पदार्थ में संग्रहित कार्बन है।

- एसओसी पोषक चक्रण, जल प्रतिधारण और कार्बन पृथक्करण के लिए आवश्यक है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है।

- भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के अनुसार, 0.50-0.75 प्रतिशत की सीमा में एसओसी पर्याप्त है।

- भारत में मृदा कार्बनिक कार्बन की स्थिति निम्न है।

भारत में असंतुलित उर्वरक उपयोग

- कई क्षेत्रों में नाइट्रोजन (N) का अत्यधिक उपयोग होता है, जबकि फास्फोरस (P) और पोटेशियम (K) का कम उपयोग होता है।

- पंजाब: नाइट्रोजन का उपयोग अनुशंसित मात्रा से 61% अधिक है, फास्फोरस का उपयोग अनुशंसित मात्रा से 8% कम है और पोटेशियम का उपयोग 89% कम है

- इसी प्रकार के पोषक असंतुलन पैटर्न कई अन्य राज्यों में भी देखे गए हैं।

- असंतुलित उर्वरक उपयोग से कृषि उत्पादकता कम हो जाती है।

- राष्ट्रव्यापी स्तर पर उर्वरक-से-अनाज प्रतिक्रिया अनुपात 1970 के दशक के 1:10 से घटकर 2015 में मात्र 1:2.7 रह गया है।

दानेदार यूरिया के अनुप्रयोग से संबंधित समस्याएं

- फसलों द्वारा केवल 35-40% नाइट्रोजन ही अवशोषित किया जाता है।

- शेष नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जो CO₂ से 273 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।

- यह नाइट्रेट के रूप में भूजल में भी रिस जाता है, जिससे पेयजल दूषित हो जाता है।

- असंतुलित उर्वरक उपयोग से पैदावार बढ़ाने के बजाय पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है।

अनुशंसा

- व्यापक उर्वरक अनुप्रयोग से विज्ञान-आधारित, मृदा-विशिष्ट, और फसल-विशिष्ट उर्वरक अनुप्रयोग की ओर बढ़ें।

- वास्तविक समय डिजिटल एकीकरण और किसान सलाह के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को मजबूत करना।

- पोटाश, फॉस्फेट, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

- एसओसी स्तर में सुधार के लिए जैविक खाद और जैवउर्वरकों को बढ़ावा दें।

- मृदा स्वास्थ्य को केवल कृषि संबंधी चिंता के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की अनिवार्यता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

- क्षेत्र-विशिष्ट, डेटा-आधारित मृदा पोषण समाधान विकसित करना, कार्यान्वित करना और उनका विस्तार करना

- फसल उत्पादकता और पोषण गुणवत्ता में वृद्धि

निष्कर्ष

भारत की खाद्य सुरक्षा यात्रा को “कैलोरी पर्याप्तता” से “पोषण पर्याप्तता” की ओर विकसित होना होगा। इस चुनौती की तात्कालिकता को समझते हुए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) और OCP न्यूट्रीक्रॉप्स ने भारत और उसके बाहर मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। OCP न्यूट्रीक्रॉप्स मृदा पोषण और उर्वरक समाधानों में अत्याधुनिक विशेषज्ञता लेकर आता है जिसका उद्देश्य सतत खाद्य उत्पादन में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इस सहयोग का उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट, डेटा-आधारित मृदा पोषण समाधानों का विकास, कार्यान्वयन और विस्तार करना है जो फसलों की उत्पादकता बढ़ाते हुए उनके पोषण संबंधी स्वरूप में सुधार करते हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“मृदा स्वास्थ्य में सुधार अब भारत में केवल एक कृषि समस्या नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यता है।” वर्तमान उर्वरक उपयोग पैटर्न के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए और सतत मृदा पोषण प्रबंधन के लिए एक रोडमैप सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/to-improve-both-crop-and-human-nutrition-india-needs-a-paradigm-shift-10138789/

परिचय (संदर्भ)

विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) ने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटना (12 जून, 2025) पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके अधूरे निष्कर्षों ने एक वास्तविक ‘सुरक्षा संस्कृति’ सुनिश्चित करने के लिए विमानन क्षेत्र में व्यापक सुधारों की माँग को फिर से हवा दे दी है।

विमानन सुरक्षा घटक

विमानन प्रणाली में मोटे तौर पर कई तत्व शामिल होते हैं:

- एयरलाइन ऑपरेटर स्वयं विमान (डिजाइन, उड़ान योग्यता और रखरखाव) और उसे संचालित करने वाले लोगों (रखरखाव इंजीनियर, तकनीशियन, पायलट और केबिन क्रू) के लिए जिम्मेदार होता है।

- हवाई अड्डे की अवसंरचना, वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली और इसके कार्मिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और/या हवाई अड्डा संचालक की जिम्मेदारी है।

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का एयरलाइनों , एएआई और हवाईअड्डा संचालकों पर नियामक नियंत्रण होता है।

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) का डीजीसीए और एएआई पर पर्यवेक्षी नियंत्रण है।

विमानन दुर्घटनाएँ कभी भी किसी एक विफलता के कारण नहीं होतीं, बल्कि कई विफलताओं के कारण होती हैं जो एक साथ जुड़ जाती हैं। प्रत्येक सुरक्षा परत में खामियाँ होती हैं जो दुर्घटना का कारण बनती हैं।

नियामक खामियां

a.हवाई अड्डों के पास निर्माण से संबंधित दिशानिर्देश

- 2008 तक हवाई अड्डों के आसपास के हवाई क्षेत्र को सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। 1988 के विमान अधिनियम और वैधानिक आदेश 988 ने बाधा-मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों के पास भवन निर्माण पर सख्त नियंत्रण लागू किया।

- 2008 में एक गैर-संवैधानिक समिति का गठन किया गया, जिसने सुरक्षा तंत्र को दरकिनार करते हुए मुम्बई के प्रमुख स्थानों पर 25 इमारतों को मंजूरी दे दी।

- 2015 तक इन बाधाओं ने न केवल सुरक्षित उड़ान में भौतिक बाधाएं उत्पन्न कीं, बल्कि रडार और संचार संकेतों में भी बाधा उत्पन्न की ।

- अपीलीय समिति ने आंतरिक क्षैतिज सतह (आईएचएस) के भीतर भवन की अधिकतम ऊंचाई 90 मीटर निर्धारित की।

- इसके बावजूद, बाधा निर्माण के लिए मंजूरी बिना किसी रोक-टोक के जारी रही , जिससे उड़ान सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

- एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद , MoCA ने 2015 के नियमों में संशोधन करके अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की वैधता को 12 वर्ष तक सीमित कर दिया , हालांकि इसमें एनओसी की समाप्ति के बाद अवैध मंजिलों के लिए विध्वंस या प्रवर्तन तंत्र को संबोधित नहीं किया गया।

इसी प्रकार, नवी मुंबई और नोएडा के नए हवाई अड्डों को भी आस-पास के निर्माण कार्यों के कारण सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

b.विमान डिजाइन और उड़ान योग्यता

- डीजीसीए की आंतरिक तकनीकी क्षमता सीमित है।

- प्रमाणन और सुरक्षा मानकों के लिए FAA (यूएस) और EASA (ईयू) जैसे विदेशी नियामकों पर अत्यधिक निर्भरता।

- उदाहरण: 2017-18 में इंडिगो इंजन विफलता (प्रैट एंड व्हिटनी) मामले ने इस निर्भरता को उजागर किया।

c.विमान रखरखाव मानक

- विमान रखरखाव इंजीनियर (एएमई) अत्यधिक तनाव में काम करते हैं तथा उनकी ड्यूटी की कोई समय सीमा नहीं होती।

- डीजीसीए एयरलाइनों को एएमई कार्यों को कम योग्यता वाले, कम वेतन वाले तकनीशियनों को सौंपने की अनुमति देता है, जिससे सुरक्षा को खतरा होता है।

- मंगलुरु दुर्घटना (मई 2010) के बाद अनुशंसित ड्यूटी-समय सीमाएं अभी तक लागू नहीं की गई हैं।

d.विमान का कर्मीदल

- एयरलाइंस अक्सर पायलटों के लिए उड़ान समय ड्यूटी सीमाओं (एफटीडीटी) का उल्लंघन करती हैं।

- डीजीसीए ने थके हुए पायलटों को उड़ानें संचालित करने की अनुमति देते हुए छूट प्रदान की है।

- डीजीसीए की अनूठी एनओसी आवश्यकता पायलटों की गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है, जिससे एयरलाइनों पर तनाव और दबाव बढ़ता है।

- केबिन क्रू को महत्वपूर्ण सुरक्षा कर्मियों के बजाय केवल आतिथ्य स्टाफ के रूप में देखा जाता है।

e.एयरलाइन संचालन

- एयरलाइंस सुरक्षा की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता देती हैं तथा असुरक्षित नीतियां अपनाती हैं।

- यहां तक कि जब डीजीसीए उल्लंघन के लिए कर्मियों को निलंबित कर देता है, तब भी एयरलाइन अधिकारी प्रभावशाली पदों पर बने रहते हैं और परिचालन को नियंत्रित करते हैं।

- एयरलाइनों में डीजीसीए द्वारा नियुक्त अधिकारियों के पास अक्सर वास्तविक अधिकार का अभाव होता है, जिससे जवाबदेही अप्रभावी हो जाती है।

f.हवाई यातायात प्रबंधन

- एएआई में वायु यातायात नियंत्रक अधिकारियों (एटीसीओ) की भारी कमी है।

- बार-बार की गई सिफारिशों के बावजूद एटीसीओ के लिए लाइसेंसिंग प्रावधान अभी तक लागू नहीं किए गए हैं।

- मंगलुरु दुर्घटना के बाद एटीसीओ के लिए ड्यूटी-टाइम सीमाएं सुझाई गई थीं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया।

g.मुखबिरों को चुप कराना

- सुरक्षा संबंधी मुद्दों की सूचना देने वाले मुखबिरों को अक्सर पदावनत, स्थानांतरित या बर्खास्त कर दिया जाता है।

- इससे भय और दमन की संस्कृति पैदा होती है, जिससे एएआई और एयरलाइनों में महत्वपूर्ण खुलासे हतोत्साहित होते हैं।

आगे की राह

- डीजीसीए की तकनीकी क्षमताओं और स्वतंत्रता को मजबूत करना।

- बाधा अनुमोदनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

- ए.एम.ई., पायलटों और ए.टी.सी.ओ. के लिए ड्यूटी-समय सीमाएं लागू करना।

- दंडात्मक परिणामों के बिना विमान चालक दल के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्रोत्साहित करना।

- एयरलाइन परिचालन में जवाबदेही को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि लाभ की अपेक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

- सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों को तकनीकी मूल्यांकन की जांच करनी चाहिए।

- प्रणालीगत सुरक्षा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मानव जीवन के मूल्यांकन मानदंडों को संशोधित करना।

निष्कर्ष

दुर्घटनाएँ केवल दुर्घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि व्यवस्थागत उपेक्षा, नीतिगत उल्लंघनों और लाभ को प्राथमिकता देने के परिणाम हैं। एक वास्तविक ‘सुरक्षा संस्कृति’ विमानन प्रणाली के हर स्तर पर व्याप्त होनी चाहिए। इसमें उचित रोज़गार शर्तें और, सबसे महत्वपूर्ण, दंडात्मक परिणामों के बिना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच शामिल है।

इसे मजबूत विनियमन, सशक्त संस्थाओं और न्यायिक निगरानी द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

एक मज़बूत नियामक ढाँचे के बावजूद, भारत का विमानन क्षेत्र प्रणालीगत सुरक्षा विफलताओं का सामना कर रहा है। भारत में विमानन सुरक्षा को प्रभावित करने वाली संस्थागत, नियामक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)