IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि “सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा की गई किसी भी आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा, जो इतिहास और भूगोल दोनों को बदल देगा।”

सर क्रीक के बारे में:

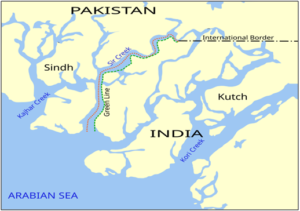

- विवादित क्षेत्र: सर क्रीक कच्छ के रण की दलदली भूमि में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित 96 किलोमीटर लंबी जल पट्टी है।

- नामकरण: मूलतः इसका नाम बाण गंगा (Ban Ganga) था, लेकिन सर क्रीक का नाम एक ब्रिटिश रेज़ीडेंट के नाम पर ये नाम रखा गया है।

- सीमा के रूप में कार्य करता है: यह खाड़ी अरब सागर में खुलती है और मोटे तौर पर गुजरात के कच्छ क्षेत्र को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से विभाजित करती है।

- महत्व: रणनीतिक स्थान के अलावा, सर क्रीक का मुख्य महत्व मछली पकड़ने के संसाधनों में भी है। सर क्रीक को एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के मैदानों में से एक माना जाता है।

- तेल और गैस की संभावना: इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे तेल और गैस का विशाल भंडार होने की संभावना है, जो इस मुद्दे पर आसन्न गतिरोध के कारण वर्तमान में अप्रयुक्त है।

- विवाद की पृष्ठभूमि:

- विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या को लेकर है।

- पाकिस्तान, तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित 1914 के बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव के पैराग्राफ 9 और 10 के अनुसार, सम्पूर्ण खाड़ी पर अपना दावा करता है , जिसमें खाड़ी के पूर्वी किनारे को सीमा निर्धारित की गई है, जिसे ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है।

- लेकिन भारत का दावा है कि सीमा मध्य-चैनल में स्थित है, जैसा कि 1925 में तैयार किए गए एक अन्य मानचित्र में दर्शाया गया है, और 1924 में मध्य-चैनल स्तंभों की स्थापना के द्वारा इसे लागू किया गया था। अपने समर्थन में, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में थलवेग सिद्धांत का हवाला देता है, जिसमें कहा गया है कि दो राज्यों के बीच नदी की सीमाओं को मध्य-चैनल द्वारा विभाजित किया जा सकता है यदि जल-निकाय नौगम्य है।

- UNCLOS भारत के रुख का समर्थन करता है: भारत के रुख को स्वीकार करने का अर्थ भूमि/समुद्री टर्मिनस बिंदु को कई किलोमीटर तक स्थानांतरित करना होगा, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र के कई हजार वर्ग किलोमीटर का नुकसान होगा।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- केरल कलामंडलम, चेरुथुरुथी ने उस समय इतिहास रच दिया जब 16 वर्षीय साबरी, 1930 में इसकी स्थापना के बाद से इस प्रतिष्ठित संस्थान में कथकली प्रस्तुत करने वाली पहली मुस्लिम लड़की बन गई।

कथकली के बारे में:

- उत्पत्ति: कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर (वर्तमान केरल) राज्य में हुआ। इस कला का प्रदर्शन शुरू में मंदिर परिसरों में किया जाता था और बाद में इसने राज दरबारों में लोकप्रियता हासिल की।

- प्राचीन ग्रंथों पर आधारित: कथकली, ऋषि भरत द्वारा रचित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ, नाट्य शास्त्र पर आधारित है। हालाँकि, यह अपनी हस्तमुद्राओं के लिए एक अन्य शास्त्रीय ग्रंथ, हस्तलक्षण दीपिका (Hasthalakshana Deepika) पर भी आधारित है।

- पूर्ववर्ती: महाभारत और रामायण पर आधारित ‘कृष्णनाट्टम’ और रामनाट्टम नामक नृत्य-नाटक कला रूप ‘कथकली’ के पूर्ववर्ती हैं।

- रचना: कथकली में नृत्य, संगीत, मूकाभिनय और नाटक के तत्वों का सम्मिश्रण है।

- नृत्य की विशेषताएँ: इस नृत्य शैली में अभिनय के चार पहलू – अंगिका, आहार्य, वाचिका, सात्विक तथा नृत्त, नृत्य और नाट्य – पूरी तरह से संयुक्त हैं।

- संगीत की विशेषताएँ: कथकली संगीत केरल के पारंपरिक सोपान संगीत का अनुसरण करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह गर्भगृह की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर अष्टपदी का अनुष्ठानिक गायन है।

- मुद्राओं का प्रयोग: ये गतिविधियां अत्यधिक शैलीबद्ध होती हैं और इनमें जटिल पदचाप, लयबद्ध गति और विभिन्न हस्त मुद्राएं शामिल होती हैं जिन्हें मुद्राएं कहा जाता है।

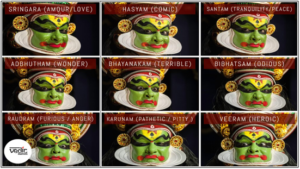

- चेहरे के भावों पर जोर: नर्तक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और कहानियां बताने के लिए अपने चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं, जिन्हें रस के रूप में जाना जाता है।

- 20वीं सदी में पतन: 20वीं सदी के प्रारम्भ में कथकली संकटग्रस्त थी और विलुप्त होने के कगार पर थी।

- पुनरुद्धार: प्रसिद्ध कवि वल्लथथोल नारायण मेनन और मनक्कुलम मुकुंद राजा ने कथकली के पुनरुद्धार के लिए शास्त्रीय कला रूपों के उत्कृष्टता केंद्र, केरल कलामंडलम की स्थापना की पहल की।

- प्रमुख प्रतिपादक: कावुंगल चाथुन्नी पणिक्कर और कलामंडलम गोपी इसके सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि हैं।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- ठुमरी (हिंदुस्तानी संगीत में गायन की दस मुख्य शैलियों में से एक) ने अपनी आवाज खो दी क्योंकि पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया और वे एक संगीत विरासत छोड़ गए।

हिंदुस्तानी संगीत के बारे में:

- उत्पत्ति: यद्यपि दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भरत के नाट्यशास्त्र से जुड़ी हैं, फिर भी 14वीं शताब्दी में उनमें भिन्नता आ गई।

- फोकस: संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें सुधार की संभावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। हिंदुस्तानी शाखा ने शुद्ध स्वर सप्तक या ‘प्राकृतिक स्वरों के सप्तक’ को अपनाया।

- रचना: हिंदुस्तानी संगीत में प्राचीन हिंदू परंपरा, वैदिक दर्शन और फारसी परंपरा के तत्व भी मौजूद हैं।

- गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित: प्राचीन काल से ही यह गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से एक से दूसरे तक पहुंचाई जाती रही है।

- संगीत वाद्ययंत्र: हिंदुस्तानी में प्रयुक्त संगीत वाद्ययंत्र तबला, सारंगी, सितार, संतूर, बांसुरी और वायलिन हैं।

- राग प्रणाली: यह राग प्रणाली पर आधारित है। राग एक मधुर स्वर है जिसमें मूलतः सात स्वर होते हैं।

- प्रमुख शैलियाँ: हिंदुस्तानी संगीत में गायन की दस मुख्य शैलियाँ हैं जैसे ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, तराना, सरगम, ठुमरी और रागसागर, होरी और धमार।

ठुमरी के बारे में:

- उत्पत्ति: पूर्वी उत्तर प्रदेश, मुख्यतः लखनऊ और बनारस में, लगभग 18वीं शताब्दी में उत्पन्न। गायन की एक रोमांटिक और कामुक शैली; जिसे “भारतीय शास्त्रीय संगीत का गीत” भी कहा जाता है।

- विषयवस्तु: रचनाएँ अधिकतर प्रेम, विरह और भक्ति पर आधारित हैं।

- विशिष्ट विशेषता: भगवान कृष्ण और राधा के जीवन के विभिन्न प्रसंगों से कामुक विषयवस्तु को खूबसूरती से चित्रित किया गया है।

- भाषा: गीत आमतौर पर बृज भाषा में होते हैं और आमतौर पर रोमांटिक और धार्मिक होते हैं।

- ख्याल से जुड़ाव: ठुमरी आमतौर पर ख्याल संगीत समारोह के अंतिम भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है।

- घराने: ठुमरी के तीन मुख्य घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला हैं।

- प्रतिपादक: बेगम अख्तर ठुमरी शैली की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक हैं।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- हाल ही में, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना ने अपने शुभारंभ के 50 वर्ष पूरे किये।

आईसीडीएस के बारे में:

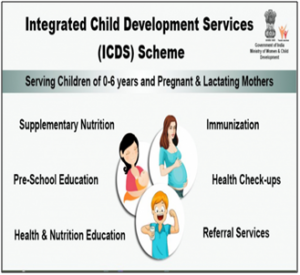

- शुभारंभ: 1975 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है जो बच्चों के समग्र विकास के लिए सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है।

- मंत्रालय: अम्ब्रेला आईसीडीएस एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

- प्रमुख कार्यक्रम: बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने वाली आईसीडीएस योजना सरकार का एक लोकप्रिय प्रमुख कार्यक्रम है।

- प्रमुख उद्देश्य:

- 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।

- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।

- मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।

- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना।

- बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना।

- किशोरियों (एजी) को सुविधा प्रदान करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें।

- विभिन्न योजनाएं सम्मिलित: वर्तमान में, विभिन्न सरकारी योजनाओं को अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

आईसीडीएस के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं:

- आंगनवाड़ी सेवा योजना:

- यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है।

- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।

- यह छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करता है, अर्थात् पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

- यह योजना विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के बैंक/डाकघर खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) मोड में तीन किस्तों में 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है ।

- राष्ट्रीय क्रेच योजना:

- यह संस्था कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को डे केयर सुविधाएं प्रदान करती है।

- ये सुविधाएं महीने में 26 दिन प्रतिदिन साढ़े सात घंटे के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

- पोषण अभियान:

- इसका लक्ष्य छोटे बच्चों में कुपोषण/अल्पपोषण, एनीमिया को कम करके बौनेपन, अल्पपोषण, एनीमिया और कम वजन वाले बच्चों के जन्म के स्तर को कम करना है, साथ ही किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी ध्यान केंद्रित करना है।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा एवं सुरक्षा

प्रसंग:

- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्णय वाशिंगटन के साथ एक बड़े नए तनाव को जन्म देगा।

टॉमहॉक मिसाइलों के बारे में:

- विकास: यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है।

- प्रक्षेपण: इसे ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणाली के माध्यम से जहाजों या पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया जाता है और भूमि-आधारित लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए उपयोग किया जाता है।

- रेंज: इन मिसाइलों की रेंज 1,000 से 1,500 मील (1,550 से 2,500 किमी) के बीच है।

- संरचना: टॉमहॉक्स की लंबाई 18.3 फीट और वज़न लगभग 3,200 पाउंड होता है। ये 1,000 पाउंड के पारंपरिक वारहेड या क्लस्टर हथियार ले जा सकते हैं।

- विशिष्टता: टॉमहॉक्स कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, रडार की पकड़ से बच सकते हैं, तथा उन्नत जीपीएस, जड़त्वीय नेविगेशन और भू-आकृति मानचित्रण द्वारा निर्देशित होते हैं। यह उन्हें अत्यधिक सटीक बनाता है – जिसमें त्रुटि की संभावना केवल 10 मीटर है।

- भ्रामक: इसे एक गैर-रेखीय पथ का अनुसरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे अवरोधन की संभावना कम हो जाती है। प्रक्षेपण चरण के दौरान इसे एक ठोस प्रणोदक द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद, इसे एक टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है जो अधिक ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करता, जिससे अवरक्त (infrared) पहचान मुश्किल हो जाती है।

- पिछले उपयोग: टॉमहॉक्स को पहली बार 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान युद्ध में तैनात किया गया था। तब से, उनका उपयोग कई प्रमुख संघर्षों में किया गया है, जिसमें 2017 में सीरिया में हमले भी शामिल हैं।

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा - सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनका अधिदेश)

परिचय (संदर्भ)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और हाइब्रिड युद्ध संघर्ष की लागत कम कर रहे हैं, लेकिन परिचालन जोखिम बढ़ा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चों पर खतरे के परिदृश्य में, भारत को संरचनात्मक सुधारों द्वारा समर्थित एकीकृत थिएटर कमांड के माध्यम से समन्वय से कमान की ओर बढ़ना होगा।

समन्वय से कमान तक

- 2025 के नए नियम: अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) नियम संयुक्त कमांडरों को विभिन्न सेवाओं में अधिकार प्रदान करते हैं, तथा उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों से आगे ले जाते हैं।

- प्रधानमंत्री का प्रयास: 2025 के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में, “सुधारों का वर्ष” विषय पर जोर दिया गया कि एकीकृत थिएटर कमांड भारतीय रक्षा के भविष्य के रूप में कार्य करेंगे।

- त्रि-सेवा एजेंसियां: साइबर, अंतरिक्ष और विशेष परिचालन प्रभागों को मुख्यालय आईडीएस के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिससे नए युग के क्षेत्रों के लिए भारत की तैयारी में वृद्धि हुई है।

- लड़ाकू संरचनाएँ: रुद्र और भैरव इकाइयाँ मॉड्यूलर, मिशन-विशिष्ट तैनाती के लिए तोपखाने, कवच, इंजीनियरों और निगरानी को एकीकृत करती हैं।

- उभयचर सिद्धांत: एक अवर्गीकृत संयुक्त सिद्धांत अब भूमि, समुद्र और वायु संचालन के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है।

सैद्धांतिक और तकनीकी विकास

- पूर्व सिद्धांत: संयुक्त सिद्धांत (2017) और भूमि युद्ध सिद्धांत (2018) ने तीनों सेवाओं के बीच तालमेल के लिए आधार तैयार किया।

- रण संवाद सेमिनार/ Ran Samvad Seminar (2025): बहु-डोमेन संघर्ष की मांगों को दर्शाते हुए हाइब्रिड योद्धाओं – कोडिंग, सूचना युद्ध और सामरिक कमान में सक्षम – पर जोर दिया गया।

- प्रौद्योगिकी प्रेरण:

- MQ-9B (2023 सौदा) सतत आईएसआर और सटीक हमले को बढ़ाता है।

- राफेल-एम नौसेना विमानन और समुद्री हमले की शक्ति को मजबूत करता है।

- आकाशतीर एआई प्रणाली सेना की वायु रक्षा को भारतीय वायुसेना के आईएसीसीएस के साथ एकीकृत करती है।

- प्रलय मिसाइल विश्वसनीय थिएटर स्तर की मारक क्षमता प्रदान करती है।

एक आधुनिक बल का निर्माण

- एकीकृत युद्ध समूह (Integrated Battle Groups (IBGs): रुद्र-प्रकार की ब्रिगेडें, जिन्हें संयुक्त हथियारों, ड्रोनों और युद्ध सामग्री के साथ 12-48 घंटे की तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है।

- समुद्री स्थिति: एक वाहक-केन्द्रित रणनीति विकसित की जा रही है; राफेल-एम निकट भविष्य के विमानन का समर्थन करता है, जबकि 15-वर्षीय नौसैनिक रोडमैप भूमिगत और मानवरहित क्षमता का विस्तार करता है।

- मानकीकरण: भविष्य में सभी सेवाओं में समान डेटा और इंटरफ़ेस सिस्टम की आवश्यकता होगी।

- व्यावसायिक सैन्य शिक्षा: पीएमई को अभ्यास में प्रौद्योगिकीविद्-कमांडरों को शामिल करना चाहिए, जिससे अनुकूलनशीलता और संयुक्त नेतृत्व सुनिश्चित हो सके।

चुनौतियाँ और कमियाँ

- धीमी सुधार गति: एक दशक के जोर के बावजूद, संयुक्त पीएमई केवल 2024 में शुरू हुआ; चीन ने 2016 में थिएटर कमांड हासिल किया।

- अप्रमाणित संयुक्तता: ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभ्यास अधिकतर हवाई थे, जिनमें कभी भी पूर्ण लामबंदी का परीक्षण नहीं किया गया।

- अंतर-सेवा प्रतिद्वंद्विता: अधिकार क्षेत्र पर लगातार असहमति के कारण थिएटर कमांड के पूर्ण कार्यान्वयन में देरी होती है।

- आयात पर निर्भरता: राफेल-एम और एमक्यू-9बी जैसी प्रमुख प्रणालियाँ आत्मनिर्भर भारत के बावजूद आयात पर निर्भरता को उजागर करती हैं ।

- कमजोर रक्षा-उद्योग संबंध: सीएजी (2022) ने डीआरडीओ परियोजनाओं में देरी को चिह्नित किया, जिससे स्वदेशी आधुनिकीकरण धीमा हो गया।

सुधार और आगे की राह

- चरणबद्ध नाट्यकरण : अमेरिकी गोल्डवाटर-निकोल्स अधिनियम (1986) के समान कार्यात्मक कमांड (साइबर, अंतरिक्ष) से शुरू करें, फिर भौगोलिक रूप से विस्तार करें।

- पीएमई को मजबूत करें: एआई, कोडिंग और सूचना युद्ध में कुशल हाइब्रिड टेक्नोलॉजिस्ट-कमांडरों को प्रशिक्षित करें।

- नागरिक-सैन्य संलयन: आईडीईएक्स और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के माध्यम से डीआरडीओ, डीपीएसयू, निजी स्टार्टअप और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को गहरा करना ।

- आईबीजी का विस्तार करें: परीक्षण ब्रिगेडों को संयुक्त रसद और गोलाबारी के साथ स्थायी संरचनाओं में परिवर्तित करें।

- औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र: स्वदेशी रक्षा नवाचार में तेजी लाने के लिए DARPA-शैली के तीव्र परीक्षण और प्रोटोटाइप चक्रों का निर्माण करना।

निष्कर्ष

भारत को क्रमिक समन्वय से आगे बढ़कर वास्तविक संयुक्त कमान की ओर बढ़ना होगा। थिएटर कमांड को सक्रिय करके, पीएमई में सुधार करके और नागरिक-सैन्य एकीकरण को मज़बूत करके, भारत एक लचीली और अनुकूलनशील सेना का निर्माण कर सकता है जो 21वीं सदी के हाइब्रिड और बहु-क्षेत्रीय युद्धों को जीतने में सक्षम हो।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

एकीकृत थिएटर कमांड की दिशा में भारत के कदम का परीक्षण कीजिए। सिद्धांत, तकनीक और सैन्य संरचना में सुधार भारत को संभावित दो-मोर्चों वाले युद्ध के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

संदर्भ (परिचय)

भारत की डिजिटल क्रांति—किफ़ायती इंटरनेट, यूपीआई भुगतान और ई-कॉमर्स द्वारा संचालित—ने वित्तीय समावेशन को तो बढ़ाया है, लेकिन साइबर अपराध के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। बढ़ते फ़िशिंग घोटाले, पहचान की चोरी, यूपीआई/ओटीपी धोखाधड़ी और “डिजिटल गिरफ्तारियाँ” बैंकों और साइबर पुलिसिंग में व्यवस्थागत कमियों को उजागर करती हैं।

भारत के डिजिटल परिवर्तन में सुरक्षा चुनौतियाँ

- मूल में सामाजिक इंजीनियरिंग: धोखेबाज़ केवल हैकिंग पर निर्भर रहने के बजाय, डर, तात्कालिकता या विश्वास का फायदा उठाते हैं। बुजुर्ग, ग्रामीण आबादी और नौकरी/ऋण चाहने वाले सबसे ज़्यादा सुभेद्य हैं।

- डिजिटल गिरफ्तारियों में वृद्धि: अपराधी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं, फर्जी आरोपों की धमकी देते हैं, तथा बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए दबाव बनाते हैं (उदाहरण के लिए, एक सेवानिवृत्त बैंकर के साथ 23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी)।

- प्रणालीगत कमियां: बैंक असामान्य रूप से बड़े लेन-देन और कमजोर केवाईसी वाले खातों जैसे खतरे के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि साइबर पुलिस के पास उपकरणों और मानवशक्ति की कमी होती है।

- धोखाधड़ी की कम रिपोर्टिंग: कई पीड़ित कलंक या विश्वास की कमी के कारण शिकायत करने से बचते हैं, जिससे धोखेबाजों को बिना रोक-टोक के फलने-फूलने का मौका मिल जाता है।

- संगठित पैटर्न: कई खातों के माध्यम से धन का जमा होना, रिकवरी को लगभग असंभव बना देता है, विशेषकर तब जब महत्वपूर्ण 24 घंटे का समय चूक जाता है।

आलोचनाएँ और संस्थागत कमजोरियाँ

- बैंकों की सीमित भूमिका: सक्रिय रोकथाम के बजाय सामान्य परामर्श जारी करने तक ही सीमित रहना।

- कमजोर केवाईसी प्रवर्तन: नकली या अधूरे विवरण वाले खाते धनशोधन को सुविधाजनक बनाते हैं।

- साइबर पुलिस की बाधाएं: प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षित कार्यबल और वास्तविक समय समन्वय की भारी कमी।

- विलंबित प्रतिक्रिया: जब तक धोखाधड़ी की सूचना दी जाती है और उस पर कार्रवाई की जाती है, तब तक धनराशि पहले ही वितरित हो चुकी होती है।

- डेटा असुरक्षा: लीक हुआ ग्राहक डेटा अक्सर प्रसारित होता रहता है, जिससे नागरिकों को बार-बार धोखाधड़ी के प्रयासों का सामना करना पड़ता है।

सुधार और आगे की राह

- एआई-संचालित निगरानी: असामान्य आकार, आवृत्ति या स्थानान्तरण के समय को चिह्नित करने के लिए व्यक्तिगत लेनदेन प्रोफाइल और विसंगति का पता लगाना।

- अंतर-संस्थागत सहयोग: वास्तविक समय अलर्ट के लिए बैंकों, भुगतान प्रणालियों और दूरसंचार प्रदाताओं में एआई-सक्षम धोखाधड़ी खुफिया नेटवर्क।

- साइबर पुलिस को सशक्त बनाना: 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए स्वचालित एआई अलर्ट के साथ 24/7 त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयाँ।

- बैंकों की जवाबदेही को मजबूत करना: खातों का ऑडिट करना, केवाईसी खामियों को दूर करना, छेड़छाड़-रोधी डेटा के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना, तथा समय पर ग्राहक मुआवजा सुनिश्चित करना (आरबीआई दिशानिर्देश)।

- वैश्विक सहयोग: साइबर अपराध अंतर्राष्ट्रीय है; भारत को प्रभावी कार्रवाई के लिए सीमा पार खुफिया जानकारी साझा करने और कानूनी ढांचे को मजबूत करना होगा।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था विश्वास के बिना फल-फूल नहीं सकती। प्रतिक्रियात्मक अग्नि-शमन से हटकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-सक्षम सक्रिय सुरक्षा की ओर रुख करके, बैंकों की जवाबदेही को मज़बूत करके और साइबर पुलिस को सशक्त बनाकर, भारत अपने डिजिटल परिवर्तन को सुरक्षित कर सकता है और नागरिकों को बढ़ती साइबर धोखाधड़ी से बचा सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

डिजिटल लेनदेन के बढ़ने के साथ-साथ भारत में साइबर धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। सोशल इंजीनियरिंग आधारित अपराध क्या चुनौतियाँ पेश करते हैं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? (250 शब्द, 15 अंक)

संदर्भ (परिचय)

गांधी जी के लिए, साहस का मतलब नाटकीय अवज्ञा नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्म-नियंत्रण और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा थी, जो भय या आराम से कहीं बढ़कर थी। उनके जीवन के प्रसंग—प्लेग सेवा से लेकर नोआखली शांति मार्च तक—क्रियाशील शांत नैतिक साहस को दर्शाते हैं।

सार्वजनिक सेवा में साहस

- जोहान्सबर्ग में प्लेग राहत (1904): गांधीजी ने संक्रमण के ख़तरे के बावजूद परित्यक्त प्लेग पीड़ितों की सेवा की। उनका यह निर्णय निस्वार्थता और सामुदायिक कल्याण को व्यक्तिगत सुरक्षा से ऊपर रखने के नैतिक मूल्य को दर्शाता है।

- नोआखली दंगे (1946): गांधीजी बिना पुलिस सुरक्षा के दंगाग्रस्त गाँवों में नंगे पैर चले। सत्य और अहिंसा पर उनके विश्वास ने शांति बहाल की और संघर्ष समाधान में नैतिक अधिकार की भूमिका को दर्शाया।

- हत्या के प्रयासों का सामना: बम और चाकू के हमलों के बाद भी, गांधीजी ने निडरता और अहिंसा के प्रति निष्ठा दिखाते हुए पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।

व्यक्तिगत जीवन में नैतिक अखंडता

- कस्तूरबा का स्वास्थ्य संकट: गांधीजी ने अपनी पत्नी के शाकाहारी होने के विश्वास का सम्मान किया और अपनी जान जोखिम में डालकर भी उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाने से इनकार कर दिया। यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और नैतिक अखंडता के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

- आश्रम और अस्पृश्यता: उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद एक “अछूत” परिवार को अपने अहमदाबाद आश्रम में प्रवेश दिया। समानता के प्रति उनका रुख सामाजिक पूर्वाग्रहों का विरोध करने के साहस को दर्शाता है।

- पारिवारिक अनुशासन: गांधीजी ने अपने पुत्र मणिलाल को आश्रम के नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया, जिससे व्यक्तिगत संबंधों के विरुद्ध भी अनुशासन लागू करने में निष्पक्षता साबित हुई।

नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन

- सत्यनिष्ठा: व्यक्तिगत क्षति होने पर भी सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता था।

- सहानुभूति: प्लेग पीड़ितों और दंगा पीड़ितों की देखभाल में करुणा की भावना परिलक्षित हुई।

- नैतिक साहस: जीवन, परिवार और प्रतिष्ठा को जोखिम होने के बावजूद सही कार्य का चयन करना।

- न्याय और समानता: अस्पृश्यता का विरोध निष्पक्षता और समावेशिता का उदाहरण है।

- आत्म-अनुशासन: नैतिक नेतृत्व की नींव के रूप में सादगी, संयम और व्यक्तिगत जवाबदेही का अभ्यास।

शासन में नैतिकता की प्रासंगिकता

- आज प्रशासकों को दृढ़ विश्वास का साहस दिखाना होगा तथा लोकप्रिय या राजनीतिक दबाव के बावजूद निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।

- विविध विश्वासों और व्यक्तिगत विवेक का सम्मान करने से सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है।

- गांधीजी की तरह, सिविल सेवकों को अनुशासन और निष्पक्षता का अभ्यास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम सभी पर समान रूप से लागू हों।

- अहिंसा और संवाद सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था प्रबंधन में प्रासंगिक बने हुए हैं।

- गांधीजी का साहस यह दर्शाता है कि नेतृत्व में नैतिक अधिकार, पदीय अधिकार से अधिक शक्तिशाली हो सकता है ।

निष्कर्ष

गांधी का शांत साहस सत्य, न्याय और करुणा के साथ खड़े रहने में निहित था, चाहे परिणाम कुछ भी हों। लोक प्रशासकों के लिए, उनका उदाहरण इस बात पर ज़ोर देता है कि नैतिक नेतृत्व के लिए आंतरिक शक्ति, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा आवश्यक है – ये गुण एक विविध लोकतंत्र में शासन के लिए आवश्यक हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

महात्मा गांधी का जीवन नाटकीय अवज्ञा के बजाय शांत नैतिक साहस का प्रदर्शन था। चर्चा कीजिए कि आज भारत में नैतिक नेतृत्व और लोक प्रशासन के लिए ऐसा साहस कैसे आवश्यक है। (150 शब्द, 10 अंक)स्रोत: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/gandhi-led-by-example-his-life-is-full-of-moments-of-quiet-courage-10284350/