IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के अध्यक्ष हग्रामा मोहिलरी ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ ली।

बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के बारे में:

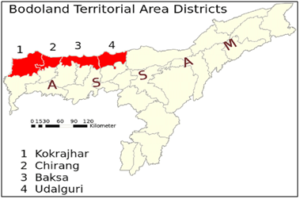

- स्थान: यह भारत के असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है।

- यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर चार जिलों (कोकराझार, चिरांग , बक्सा और उदलगुरी ) से बना है , जो भूटान और अरुणाचल प्रदेश की तलहटी से घिरा हुआ है।

- प्राधिकार क्षेत्र: 2003 समझौते के तहत गठित बीटीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बोडो प्रादेशिक स्वायत्त जिला (बीटीएडी) कहा जाता था।

- छठी अनुसूची: बीटीसी छठी अनुसूची के अंतर्गत शासित क्षेत्र है। हालाँकि, बीटीसी छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक प्रावधान का अपवाद है।

- सदस्य: इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 40 निर्वाचित होते हैं। इन 40 सीटों में से 35 अनुसूचित जनजातियों और गैर-आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित हैं, पाँच अनारक्षित हैं और शेष छह बीटीएडी के कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से राज्यपाल द्वारा नामित की जाती हैं।

- पृथक राज्य: बोडो राज्य की पहली संगठित मांग 1967-68 में प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम नामक राजनीतिक दल के बैनर तले आई थी।

- असम समझौता: 1985 में, जब असम आंदोलन असम समझौते के रूप में परिणत हुआ, तो कई बोडो लोगों ने इसे मूलतः असमिया भाषी समुदाय के हितों पर केंद्रित माना।

- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) का विकास:

- पहला बोडो समझौता 1993 में ABSU के साथ हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीमित राजनीतिक शक्तियों के साथ बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का गठन हुआ।

- दूसरे बोडो समझौते में असम राज्य के बोडो क्षेत्रों के लिए एक स्वशासी निकाय बनाने पर सहमति बनी थी। इसके अनुसरण में, 2003 में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) का गठन किया गया, जिसे कुछ अतिरिक्त वित्तीय और अन्य शक्तियाँ प्रदान की गईं।

- तीसरे बोडो समझौते पर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) को छठी अनुसूची के तहत अधिक विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक स्वायत्तता और राज्य के बदले बीटीसी क्षेत्र के विस्तार का वादा किया गया था।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- बांग्लादेश के रक्षा बल ने कहा कि उसने हिल्सा मछली को उसके प्रजनन काल के दौरान अवैध रूप से मछली पकड़ने से बचाने के लिए युद्धपोत और गश्ती विमान तैनात किए हैं।

हिलसा मछली के बारे में:

- राज्य मछली: यह पश्चिम बंगाल की राज्य मछली और बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है।

- क्लूपीडे परिवार: यह क्लूपीडे परिवार से संबंधित मछली की एक प्रजाति है, जिसमें हेरिंग मछली शामिल है।

- विशिष्टता: इसे इलिश (Ilish) भी कहा जाता है और बंगाल की पाक-कला और सामाजिक प्रथाओं में इसका एक विशिष्ट स्थान है। यह एक ऐसी मछली है जो अपने विशिष्ट स्वाद और रेशमी बनावट के कारण अत्यधिक मूल्यवान है।

- स्थान: यह बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और फारस की खाड़ी क्षेत्र की नदियों और मुहानों में पाई जाती है। ये भारत में गंगा और गोदावरी जैसी नदियों तक पहुँचती हैं।

- जीवनकाल: हिल्सा मछलियाँ खारे और मीठे पानी दोनों में रहती हैं। ये अपना ज़्यादातर जीवन समुद्र में बिताती हैं। हालाँकि, जब अंडे देने का समय आता है, तो ये नदियों में तैरकर आ जाती हैं। इस यात्रा को प्रवास कहते हैं ।

- रूप-रंग: हिल्सा मछली का शरीर चांदी जैसा होता है। ये काफी चपटी होती हैं और इनका सिर नुकीला होता है।

- वज़न: हिल्सा लगभग 50 सेमी तक बढ़ सकती है, और इसका वज़न 3 किलो से भी ज़्यादा होता है। ये अपनी छोटी हड्डियों के लिए जानी जाती हैं।

- संरक्षण स्थिति: इसे IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत ‘निम्न चिंताजनक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में सबसे बुजुर्ग हाथियों में से एक से पैदा हुई मादा बछड़े का नाम जुबीन गर्ग के सम्मान में मायाबिनी रखा गया है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

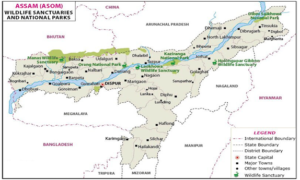

- प्रकृति: यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा अप्रभावित और प्रतिनिधि क्षेत्र है।

- स्थान: यह भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में असम राज्य में स्थित है।

- भूभाग: यह विशाल जंगल, ऊंची हाथी घास, ऊबड़-खाबड़ सरकंडे, दलदल और उथले तालाबों से युक्त है।

- नदियाँ: ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी , डिफ़ालु , राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, जबकि एक अन्य सहायक नदी, मोराडिफ़ालु , इसकी दक्षिणी सीमा के साथ बहती है।

- वनस्पति: यह मुख्य रूप से अपनी घनी और ऊँची हाथी घासों और छोटे दलदली क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जलकुंभी और कमल का भी प्रचुर आवरण है।

- जीव-जंतु: गैंडा, बाघ, पूर्वी दलदली हिरण, हाथी, भैंस, हूलॉक गिब्बन, कैप्ड लंगूर और गंगा नदी डॉल्फिन जैसी कई लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियां आमतौर पर इस आवास में पाई जाती हैं।

- विशिष्टता: यहां विश्व की सबसे बड़ी एक सींग वाले गैंडों की आबादी निवास करती है, साथ ही कई स्तनधारी भी रहते हैं।

- राष्ट्रीय उद्यान: इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

- बाघ अभयारण्य: इसे 2007 से बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। इसका कुल बाघ अभयारण्य क्षेत्र 1,030 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 430 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र शामिल है।

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: 1985 में, इस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- ईरान के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के पुनः लागू हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था आईएईए के साथ सहयोग अब प्रासंगिक नहीं रह गया है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के बारे में:

- प्रकृति: IAEA एक अंतर-सरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकने का प्रयास करता है।

- स्थापना: इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विश्व के “शांति के लिए परमाणु” संगठन के रूप में की गई थी, तथा यह अपनी स्वयं की संस्थापक संधि अर्थात आईएईए के क़ानून द्वारा शासित है।

- मुख्य कार्य: IAEA यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। यह व्यापक परमाणु सुरक्षा उपायों को लागू करता है, जिनमें शामिल हैं: निगरानी, स्थल निरीक्षण, सूचना विश्लेषण, और शांतिपूर्ण उपयोग की पुष्टि के लिए अन्य तकनीकें।

- संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध: यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है।

- विशिष्टता: वर्ष 2005 में इसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए कार्य करने हेतु नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- सदस्यता: IAEA के 180 सदस्य देश हैं, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

- संस्थागत संरचना: सभी सदस्य देशों से मिलकर बना महासम्मेलन, बजट को मंजूरी देने और सामान्य नीति निर्देश निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष मिलता है।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है ।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत आईएनएस एंड्रोथ (ASW-SWC) को कमीशन करने के लिए तैयार है।

आईएनएस एंड्रोथ के बारे में :

- नामकरण: लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया यह जहाज़ अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह नाम पिछले आईएनएस एंड्रोथ (P69) की विरासत का भी सम्मान करता है , जिसने सेवामुक्त होने से पहले 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की थी।

- निर्माण: इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा किया गया है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी घटक हैं, जो सरकार के आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण के अनुरूप है।

- विशिष्टता: ये जहाज डीजल इंजन-वॉटरजेट संयोजन द्वारा संचालित होते हैं और अत्याधुनिक हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध रॉकेटों से सुसज्जित हैं।

- पनडुब्बी रोधी युद्ध जलयान: यह आठ स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयानों (ASW-SWC) में से दूसरा है। इन जहाजों को तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों (LIMO) और बारूदी सुरंग बिछाने के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- संरचना: इसकी लंबाई लगभग 77 मीटर है और यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है।

- प्रणोदन: जहाज को डीजल इंजन-वॉटरजेट संयोजन द्वारा संचालित किया जाता है, जो उथले पानी में उच्च गति और कुशल गतिशीलता प्रदान करता है।

- आयुध: यह अत्याधुनिक हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी ASW रॉकेट और उन्नत उथले पानी सोनार से सुसज्जित है।

- महत्व: यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी, तटीय निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को मज़बूत करता है। यह तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी का प्रभावी पता लगाने और उन पर हमला करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: द हिंदू

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था - रोजगार, समावेशी विकास और आर्थिक विकास)

संदर्भ (परिचय)

भारत में 2043 तक कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या में 133 मिलियन से अधिक लोग जुड़ने वाले हैं। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए, रोजगार सृजन को एक राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा, जिसमें एकीकृत रोजगार ढांचे के तहत विकास, कौशल, गतिशीलता और समावेशिता को एकीकृत किया जाना चाहिए।

रोजगार राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए?

- जनसांख्यिकीय लाभांश खिड़की: कार्यशील जनसंख्या के 2043 के आसपास चरम पर पहुंचने की संभावना के साथ, भारत के पास अपने युवा लाभ का लाभ उठाने के लिए सीमित खिड़की है; विफलता लाभांश को जनसांख्यिकीय बोझ में बदल सकती है।

- समानता और समावेशन: गुणवत्तापूर्ण नौकरियां लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाती हैं, असमानता को कम करती हैं, और मांग-संचालित अर्थव्यवस्था में उपभोग को व्यापक बनाती हैं, जिससे विकास का एक आत्मनिर्भर चक्र निर्मित होता है।

- एकीकृत ढांचे की आवश्यकता: अनेक योजनाओं के बावजूद, एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) का अभाव मंत्रालयों, राज्यों और उद्योग के बीच समन्वय को कमजोर करता है।

- मांग-आपूर्ति अंतर: रोजगार सृजन को रोजगार सृजन (मांग पक्ष) और रोजगार योग्यता (आपूर्ति पक्ष) दोनों को संबोधित करना चाहिए, जिसमें उद्योग की जरूरतों के अनुसार शिक्षा और कौशल को संरेखित करने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

- संस्थागत तंत्र: सचिवों और जिला योजना समितियों का एक अधिकार प्राप्त समूह समन्वित शासन और स्थानीय कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकता है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- कम रोज़गार क्षमता: 40% से ज़्यादा स्नातकों में बाज़ार-तैयार कौशल का अभाव है (भारत कौशल रिपोर्ट 2024)। पुराने पाठ्यक्रम और खराब कौशल-संरेखण नौकरी की तैयारी में बाधा डालते हैं।

- क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानताएं: उत्तरी राज्यों में श्रम भागीदारी और महिला कार्यबल भागीदारी (लगभग 25%) सामाजिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण कम बनी हुई है।

- श्रम बाजार की कठोरता: चार श्रम संहिताओं (2019-20) के धीमे क्रियान्वयन ने नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है।

- अनौपचारिकता: भारत का 80% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक बना हुआ है, जिसके पास सामाजिक सुरक्षा, डेटा दृश्यता और ऋण तक पहुंच का अभाव है।

- कमजोर रोजगार आंकड़े: वर्तमान सर्वेक्षण (पीएलएफएस, ईपीएफओ) गिग और ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्रों को शामिल करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण नीतिगत खामियां सामने आई हैं।

सुधार और आगे की राह

- एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति: रोजगार से जुड़ी सभी पहलों को समेकित करना; सुसंगत रोजगार सृजन के लिए व्यापार, औद्योगिक, शिक्षा और श्रम नीतियों को संरेखित करना।

- क्षेत्रीय फोकस: लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से श्रम-प्रधान क्षेत्रों - कपड़ा, पर्यटन, रियल एस्टेट, कृषि प्रसंस्करण और स्वास्थ्य देखभाल - को बढ़ावा देना।

- एमएसएमई को समर्थन: वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच को मजबूत करना; चूंकि यह क्षेत्र 25 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है , इसलिए समावेशी रोजगार के लिए इसका विकास महत्वपूर्ण है।

- शहरी रोजगार गारंटी: नौकरी संबंधी संकट को दूर करने और मनरेगा के समान सुरक्षा प्रदान करने के लिए चुनिंदा शहरों में पायलट शहरी रोजगार कार्यक्रम।

- गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था: बढ़ते गिग कार्यबल (जिसके 2030 तक 9 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है) को औपचारिक रूप देने और संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय गिग नीति विकसित करना, जिसमें कौशल, वित्तीय पहुंच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज शामिल है।

- लिंग और समावेशन उपाय: बाल देखभाल सुविधाओं, आंगनवाड़ी और आशा भूमिकाओं के औपचारिकीकरण और ईएलआई से जुड़े लाभों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- डेटा और निगरानी: अनौपचारिक क्षेत्र की गतिशीलता को समझने और डेटा अंतराल को कम करने के लिए एक वास्तविक समय रोजगार डेटा टास्क फोर्स की स्थापना करना।

- प्रवासन और गतिशीलता: सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी के साथ अंतर-राज्यीय गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए " रोजगार के लिए एक भारत " ढांचे को बढ़ावा देना।

- संस्थागत समन्वय: रोजगार से जुड़े सुधारों के कार्यान्वयन और विकसित भारत 2047 लक्ष्यों के साथ एकीकरण की निगरानी के लिए नीति आयोग और सीआईआई द्वारा नियमित समीक्षा।

निष्कर्ष:

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक क्षणभंगुर अवसर है। रोज़गार सृजन को आर्थिक नीति का आधार बनाकर—जो समावेशिता, नवाचार और संस्थागत तालमेल पर आधारित हो—भारत न केवल विकास, बल्कि समतापूर्ण और लचीला राष्ट्रीय विकास भी हासिल कर सकता है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश या तो इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या सबसे बड़ा बोझ।” इस संदर्भ में, एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए और समावेशी रोजगार सृजन के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 3: आपदा प्रबंधन – आपदा और आपदा प्रबंधन)

संदर्भ (परिचय)

गर्म लहरों, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के साथ, भारत की आपदा लचीलापन रणनीति अब राहत और पुनर्निर्माण के साथ-साथ रोकथाम, शमन और तैयारी को प्राथमिकता देती है, जो कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2016) पर प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडा और वित्त आयोग के सुधारों द्वारा निर्देशित है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को मजबूत करना

- राहत से लचीलेपन की ओर बदलाव: 15 वें वित्त आयोग (2021-26) ने 2.28 लाख करोड़ रुपये ($30 बिलियन) आवंटित किए, जिससे आपदा के बाद राहत से लेकर शमन, तैयारी और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- संतुलित निधि आवंटन: 30% निधि तैयारी (10%) और शमन (20%) के लिए निर्धारित की गई है, जबकि 70% निधि प्रतिक्रिया (40%) और पुनर्निर्माण (30%) के लिए निर्धारित की गई है, जो आपदा वित्तपोषण में संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।

- प्रकृति-आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण: दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन उपायों के रूप में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन, ढलान स्थिरीकरण और जल निकायों के पुनरोद्धार पर ज़ोर । कार्यक्रम शहरी बाढ़, जंगल की आग, भूस्खलन और हिमनद झीलों के विस्फोट को लक्षित करते हैं।

- संस्थागत समन्वय: अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मूल्यांकन समितियां परियोजना मूल्यांकन को सुव्यवस्थित करती हैं और जिला-स्तरीय योजना के माध्यम से स्थानीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करती हैं।

- सफल मॉडल: 5,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय चक्रवात शमन कार्यक्रम (2011-22) ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, आश्रयों और तटबंधों के माध्यम से तटीय भेद्यता को कम किया।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- खंडित कार्यान्वयन: बेहतर वित्तपोषण के बावजूद, परियोजना अनुमोदन और अंतर-विभागीय समन्वय में देरी जारी है।

- कम उपयोग की गई निधियां: कई राज्यों में डीआरआर निधियों के लिए अवशोषण क्षमता कम है तथा निगरानी तंत्र कमजोर है।

- शहरी कमजोरियां: लचीली योजना के बिना तेजी से शहरीकरण के कारण शहरी बाढ़ और गर्मी का तनाव बार-बार हो रहा है।

- सीमित स्थानीय एकीकरण: आपदा प्रबंधन अभी भी शीर्ष स्तर पर है; पंचायत स्तर पर स्वामित्व और सामुदायिक एकीकरण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- अद्यतन आंकड़ों की आवश्यकता: तकनीकी प्रगति के बावजूद, विशेष रूप से हिमालयी और तटीय क्षेत्रों में वास्तविक समय में खतरों का मानचित्रण अधूरा है।

सुधार और नई पहल

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: क्षेत्र-विशिष्ट परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन समितियों की स्थापना ; क्षेत्र-आधारित क्षमता निर्माण के लिए एनआईडीएम में भू-स्थानिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और संकाय-नेतृत्व वाले अनुसंधान ।

- स्वयंसेवी बल का विस्तार: आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र की शुरूआत , आपदा पूर्व तैयारी के लिए 2.5 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण।

- अग्नि सुरक्षा का आधुनिकीकरण: समुचित तैयारी के अंतर्गत अग्निशमन अवसंरचना के उन्नयन के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित।

- शमन परियोजनाएं: 2024-25 में भूस्खलन रोकथाम, जल निकायों के पुनरुद्धार और वन अग्नि प्रबंधन पर केंद्रित 10,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी।

- शिक्षा और जागरूकता: एनआईडीएम में आपदा प्रबंधन में 36-धाराओं वाला मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू किया गया; मॉक ड्रिल और स्कूल सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता का निर्माण किया गया।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: समय पर आपदा चेतावनियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में रिमोट सेंसिंग, स्वचालित मौसम स्टेशनों और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) का उपयोग ।

- वैश्विक नेतृत्व: भारत आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) का नेतृत्व करता है और जी20, एससीओ, बिम्सटेक और आईओआरए ढांचे के तहत डीआरआर सहयोग को आगे बढ़ाता है ।

- प्रकृति-आधारित समाधान: जैव-इंजीनियरिंग, ढलान स्थिरीकरण और पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरणीय स्थिरता को आपदा न्यूनीकरण के साथ एकीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष

भारत का विकसित होता आपदा प्रबंधन मॉडल प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय लचीलेपन की ओर संक्रमण का उदाहरण है। शासन में विज्ञान, वित्त और सामुदायिक भागीदारी को शामिल करके , भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वैश्विक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत का आपदा प्रबंधन प्रतिमान आपदा-पश्चात राहत से हटकर जोखिम न्यूनीकरण और लचीलेपन की ओर स्थानांतरित हो गया है। भारत की आपदा तैयारियों को सुदृढ़ बनाने में 15वें वित्त आयोग और प्रकृति-आधारित समाधानों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)