IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विविध

प्रसंग:

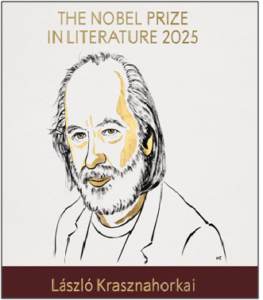

- लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई (László Krasznahorkai) ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता।

साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में:

- पुरस्कार विजेता: हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 जीता।

- पुरस्कार का कारण: उनके दार्शनिक, उदास और हास्यपूर्ण उपन्यास प्रायः एकल वाक्यों में सामने आते हैं, और उनका “सम्मोहक और दूरदर्शी कार्य, सर्वनाशकारी आतंक के बीच, कला की शक्ति की पुष्टि करता है।”

- महत्व:

- नोबेल पुरस्कार निर्णायकों ने उनकी “कलात्मक दृष्टि की प्रशंसा की, जो पूरी तरह से भ्रम से मुक्त है, तथा जो सामाजिक व्यवस्था की नाजुकता को देखती है, तथा कला की शक्ति में उनके अटूट विश्वास के साथ संयुक्त है।”

- जूरी ने उनके “असाधारण वाक्यों, अविश्वसनीय लंबाई के वाक्यों, जो अविश्वसनीय लंबाई तक जाते हैं, उनके स्वर गंभीर से पागलपन, प्रश्नोत्तरी, और फिर वीरान में बदलते रहते हैं, जैसे-जैसे वे अपने स्वच्छंद मार्ग पर आगे बढ़ते हैं,” की सराहना की।

- लेखक के बारे में:

- लास्ज़लो क्रस्ज़्नहोरकाई मध्य यूरोपीय परंपरा के एक महान महाकाव्य लेखक हैं, जो [फ्रांज़] काफ़्का से थॉमस बर्नहार्ड तक फैली हुई है, और बेतुकापन और विचित्र अतिरेक की विशेषता है।”

- उनकी पहली कृतियों, सैटेनटैंगो, और द मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस सहित कई कृतियों को फिल्मों में बदल दिया गया।

- उन्होंने बैरन वेंकहेम की पुस्तक होमकमिंग के लिए 2019 में अमेरिका में अनुवादित साहित्य का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी जीता।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरोगेसी कानून के तहत पूर्वव्यापी आयु सीमा प्रजनन स्वायत्तता का उल्लंघन करती है।

भारत में सरोगेसी के बारे में:

- परिभाषा: सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक महिला (जिसे सरोगेट मां के रूप में जाना जाता है), किसी अन्य व्यक्ति या दम्पति, जिन्हें इच्छित माता-पिता के रूप में जाना जाता है, के लिए बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है।

- अनुमति: सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 के तहत, सरोगेसी केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए या सिद्ध बांझपन या बीमारी वाले जोड़ों के लिए अनुमत है।

- वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध: बिक्री या शोषण के उद्देश्य सहित वाणिज्यिक सरोगेसी पर सख्त प्रतिबंध है।

- दम्पतियों के लिए पात्रता:

- दम्पतियों का विवाहित होना कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए।

- पत्नी की आयु 25-50 वर्ष के बीच तथा पति की आयु 26-55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- दम्पति का कोई भी जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए, चाहे वह जैविक हो, गोद लिया गया हो या सरोगेसी के माध्यम से हो, सिवाय उन मामलों के जहां बच्चे विकलांग हों या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले विकार से ग्रस्त हों।

- सरोगेट मां के लिए मानदंड:

- सरोगेट मां दम्पति की करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए।

- वह विवाहित महिला होनी चाहिए और उसका कम से कम एक बच्चा होना चाहिए।

- उसकी उम्र 25-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तथा वह अपने जीवन में केवल एक बार ही सरोगेट बनी होगी।

- जन्म के समय माता-पिता की स्थिति: जन्म के समय, बच्चे को कानूनी रूप से इच्छित दम्पति की जैविक संतान के रूप में मान्यता दी जाती है।

- गर्भपात के नियम: भ्रूण के गर्भपात के लिए, चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सरोगेट मां और संबंधित प्राधिकारियों दोनों की सहमति आवश्यक है।

सरोगेसी के प्रकार और रूप:

- सरोगेसी के विभिन्न प्रकार:

- पारंपरिक सरोगेसी: पारंपरिक सरोगेसी में, सरोगेट माँ के अंडे को निषेचित करने के लिए भावी पिता के शुक्राणु का उपयोग किया जाता है। सरोगेट माँ गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाती है, और इससे उत्पन्न शिशु सरोगेट माँ और भावी पिता से जैविक रूप से संबंधित होता है।

- गर्भकालीन सरोगेसी: गर्भकालीन सरोगेसी में, शिशु का सरोगेट से कोई जैविक संबंध नहीं होता। भावी पिता के शुक्राणु (या दाता शुक्राणु) और जैविक माता के अंडे (या दाता अंडे) से निर्मित एक भ्रूण को सरोगेट के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि वह गर्भधारण कर सके।

- सरोगेसी के विभिन्न रूप:

- परोपकारी सरोगेसी: यह एक ऐसी सरोगेसी व्यवस्था है जहाँ सरोगेट को चिकित्सा व्यय और अन्य संबंधित लागतों की प्रतिपूर्ति के अलावा कोई वित्तीय मुआवजा नहीं मिलता है। परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट का मुख्य उद्देश्य आमतौर पर किसी अन्य व्यक्ति या दंपत्ति को बच्चा पैदा करने के उनके सपने को साकार करने में मदद करना होता है।

- व्यावसायिक सरोगेसी: इसमें एक संविदात्मक समझौता शामिल होता है जिसके तहत सरोगेट माँ को गर्भावस्था से जुड़े चिकित्सा व्यय और अन्य लागतों की प्रतिपूर्ति के अलावा वित्तीय मुआवज़ा भी मिलता है। यह मुआवज़ा स्थान, कानूनी नियमों और सरोगेसी समझौते की विशिष्ट शर्तों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक संचार संकट बन गया है; जहाँ केवल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के भविष्य के पतन के बारे में बात करने के बजाय, व्यक्तिगत शरीर पर वर्तमान प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) के बारे में:

- परिभाषा: रोगाणुरोधी प्रतिरोध किसी भी सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, आदि) द्वारा रोगाणुरोधी दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमलेरियल और एंटीहेल्मिंटिक्स) के खिलाफ अर्जित प्रतिरोध है, जिनका उपयोग संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है।

- प्राकृतिक प्रक्रिया: यह एक प्राकृतिक घटना है क्योंकि बैक्टीरिया विकसित होते हैं, जिससे संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं कम प्रभावी हो जाती हैं।

- सुपरबग का निर्माण: सूक्ष्मजीव जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करते हैं उन्हें कभी-कभी “सुपरबग” कहा जाता है।

- वैश्विक खतरा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष दस खतरों में से एक माना है।

- एएमआर के प्रसार के कारण:

- संक्रामक रोगों का उच्च बोझ, जैसे तपेदिक, दस्त, श्वसन संक्रमण आदि, जिनके लिए रोगाणुरोधी उपचार की आवश्यकता होती है।

- अस्पतालों और क्लीनिकों में स्वच्छता की चूक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के प्रसार को बढ़ावा देती है।

- मरीजों के दबाव में डॉक्टरों द्वारा अत्यधिक दवाइयां लिखना (अक्सर स्वयं दवा लेना), एंटीबायोटिक दवाओं का अधूरा कोर्स, तथा अनावश्यक रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग, प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए चयनात्मक दबाव पैदा करता है।

- एंटीबायोटिक दवाओं की अनियंत्रित ओवर-द-काउंटर उपलब्धता और सामर्थ्य, स्व-चिकित्सा और अनुचित उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

- एएमआर और उचित एंटीबायोटिक उपयोग के बारे में जनता की कम समझ दुरुपयोग को बढ़ावा देती है।

- एएमआर से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- राज्य मेडिकल कॉलेज में प्रयोगशालाएं स्थापित करके एएमआर निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2012 में एएमआर नियंत्रण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था।

- अप्रैल 2017 में एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों को शामिल करना था।

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने एएमआर में चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं/दवाओं को विकसित करने की पहल की है।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- संयुक्त राष्ट्र अपनी शांति सेना में कटौती शुरू करेगा, जो विश्व निकाय को दी जाने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता में नवीनतम कटौती का परिणाम है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में:

- प्रकृति: संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या बहाल करने में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को संदर्भित करती है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को ‘ब्लू हेलमेट’ भी कहा जाता है।

- उत्पत्ति: इसकी शुरुआत 1948 में मध्य पूर्व में युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) की स्थापना के साथ हुई।

- उद्देश्य: इसकी स्थापना संघर्षों की जटिल प्रकृति का सामना करने तथा संघर्ष से शांति की ओर संक्रमण में देशों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

- कार्य सिद्धांत: संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा तथा अधिदेश की रक्षा को छोड़कर बल प्रयोग न करने के सिद्धांतों के तहत कार्य करती है।

- नागरिकों का उपयोग: यद्यपि अधिकांश शांति सैनिक सैन्य या पुलिस हैं, परन्तु लगभग 14% नागरिक हैं।

- अधिदेश: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव पारित करके मिशनों को अधिदेश प्रदान करती है।

- पुरस्कार: इसे 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- प्रथम मिशन: पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मई 1948 में स्थापित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में कुछ सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया था।

- प्रमुख उपलब्धियां:

- संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने कंबोडिया, अल सल्वाडोर, मोज़ाम्बिक और सिएरा लियोन जैसे देशों में संघर्षों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। कुल मिलाकर, 1945 के बाद से अंतर्राज्यीय संघर्षों में 40% की कमी आई है।

- शांति सैनिकों ने संघर्ष क्षेत्रों में 125 मिलियन से अधिक नागरिकों की रक्षा की है और मानवीय सहायता पहुंचाने में मदद की है, शरणार्थियों की वापसी और पुनर्वास में सहायता की है।

- उन्होंने 75 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक चुनावों का समर्थन किया है और कार्यशील सरकारी संस्थाओं की स्थापना में मदद की है, साथ ही सुरक्षा क्षेत्र में सुधार और प्रशिक्षण में भी सहायता की है।

- शांति मिशनों में भारत का योगदान:

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का सबसे बड़ा संचयी योगदानकर्ता रहा है।

- भारतीय शांति सैनिकों ने विभिन्न मिशनों में, विशेषकर चिकित्सा सहायता में, स्वयं को तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया है।

- भारत ने हमलावर हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और इंजीनियरिंग कंपनियां जैसी विशेष इकाइयां उपलब्ध कराई हैं।

- भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, विशेष रूप से सी-34 (शांति स्थापना अभियानों पर विशेष समिति) में अपनी उपस्थिति के माध्यम से।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

- प्रसंग:

- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को नासिक में अपना पहला हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस एमके1ए प्राप्त होने वाला है, जो भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

तेजस एमके1ए लड़ाकू जेट के बारे में:

- निर्माता: तेजस एमके1ए भारत के हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस का उन्नत संस्करण है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित किया गया है।

- उद्देश्य: इस संस्करण का उद्देश्य बेसलाइन एमके1 पर परिचालन और लड़ाकू क्षमताओं, उत्तरजीविता और रखरखाव को बढ़ाना है।

- तेजस का उन्नत संस्करण: तेजस एलसीए एमके1ए भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस का उन्नत संस्करण है, जिसे एचएएल द्वारा विकसित किया गया है।

- तेजस की तुलना में सुधार: इसमें एमके1 संस्करण की तुलना में 40 से अधिक सुधार किए गए हैं, जिससे इसकी लड़ाकू क्षमता, उत्तरजीविता और परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है।

- यह सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (एईएसए) रडार से सुसज्जित है।

- इसमें एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (UEWS) की सुविधा है और बेहतर उत्तरजीविता के लिए इसमें उन्नत स्व-सुरक्षा जैमर पॉड भी शामिल है।

- इसमें बेहतर गतिशीलता और स्थिरता के लिए उन्नत उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर (डीएफसीसी एमके1ए) भी है।

- इससे वजन भी कम हुआ है और रख-रखाव भी बेहतर हुआ है, जिससे मिशन के दौरान तेजी से काम पूरा हो सकेगा।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 2: भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध - भारत और यूनाइटेड किंगडम)

संदर्भ (परिचय)

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) द्विपक्षीय सहयोग के एक नए युग का प्रतीक है, जो व्यापार उदारीकरण को प्रतिभा और नवाचार के आदान-प्रदान के साथ जोड़ता है। इसकी असली क्षमता आर्थिक संबंधों को स्थायी जन-केंद्रित साझेदारियों में बदलने में निहित है।

नव गतिविधि

- आर्थिक साझेदारी का विस्तार: प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है। ब्रिटेन को 4.8 अरब पाउंड की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है, जबकि भारत को कपड़ा, चमड़ा और विशेष वस्तुओं के लिए निर्यात पहुँच में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे रोज़गार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा मिलेगा।

- वैश्विक कुशल प्रवास में बदलाव: अमेरिका द्वारा एच-1बी वीज़ा शुल्क को बढ़ाकर $100,000 करने से भारतीय कंपनियों को प्रतिभा मार्गों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है। कम वीज़ा शुल्क और विस्तारित "वैश्विक प्रतिभा" मार्गों के माध्यम से, ब्रिटेन खुद को कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है।

- व्यापार और नवाचार संबंध: यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत के मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया मिशनों के अनुरूप उन्नत विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकी और सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा देता है । यह तालमेल नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देता है और भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति को मज़बूत करता है।

- सीमा-पार परिसंपत्ति वर्ग के रूप में व्हिस्की: स्कॉच आयात शुल्क को 150% से घटाकर 75% करने से व्हिस्की एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में पुनर्परिभाषित होती है। कैलेडोनियन माल्ट फंड का निर्माण इस बात का संकेत है कि टैरिफ सुधार सीमा-पार निवेश और पूंजी बाजार नवाचार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं।

- कार्बन और नियामक चुनौतियाँ: ब्रिटेन की प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन प्रणाली (सीबीएएम) और लंबित द्विपक्षीय निवेश संधि भारतीय निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा करती हैं। दीर्घकालिक विश्वास के लिए हरित निवेश और संस्थागत स्पष्टता के माध्यम से इनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- कार्यान्वयन अनिश्चितता: ब्रिटेन में संसदीय देरी और संवेदनशील क्षेत्रों पर घरेलू लॉबिंग के कारण एफटीए लाभ में देरी हो सकती है और निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है।

- सीमित गतिशीलता लाभ: इस समझौते में श्रम गतिशीलता पर बाध्यकारी प्रावधानों का अभाव है , जिससे लोगों से लोगों के बीच संपर्क के बावजूद भारत के आईटी पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की पहुंच सीमित हो जाती है।

- विनियामक बाधाएं: ब्रिटेन के कृषि आयातों (आम, मसाले, समुद्री उत्पाद) पर भारत के स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी प्रतिबंध तथा भिन्न मानक गैर-टैरिफ बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जिन्हें सुसंगत बनाने की आवश्यकता है।

- लाभ का असमान वितरण: लाभ ब्रिटेन के उच्च तकनीक क्षेत्रों को असमान रूप से प्राप्त हो सकता है, जबकि भारत के एमएसएमई और छोटे निर्यातकों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्षमता निर्माण और रसद समर्थन की आवश्यकता है।

- जलवायु और अनुपालन दबाव: सीबीएएम भारत के कार्बन-गहन क्षेत्रों जैसे स्टील और सीमेंट पर अतिरिक्त लागत लगा सकता है, जब तक कि इसे घरेलू कार्बन क्रेडिट बाजारों और स्वच्छ-तकनीक निवेशों के साथ न जोड़ा जाए।

सुधार और आगे की राह

- संस्थागत सुधार: पारदर्शी विवाद समाधान और कर पूर्वानुमान के प्रावधानों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) को अंतिम रूप देने से निवेशकों का विश्वास और सीमा पार सुरक्षा मजबूत होगी।

- गतिशीलता सुविधा: युवा पेशेवर योजना का विस्तार और एफटीए को स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ एकीकृत करने से कुशल प्रतिभाओं के लिए संरचित, नैतिक प्रवासन मार्ग तैयार हो सकते हैं।

- हरित और डिजिटल तालमेल: भारत-ब्रिटेन हरित विकास साझेदारी को मजबूत करने से व्यापार को स्थिरता लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

- वित्तीय नवाचार: सीमा पार फिनटेक प्लेटफार्मों, संयुक्त निवेश कोषों और वित्तीय उत्पादों की पारस्परिक मान्यता को प्रोत्साहित करने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है और पोर्टफोलियो में विविधता आ सकती है।

- सार्वजनिक कूटनीति और शिक्षा: यूकेआईईआरआई (यूके-भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल) , छात्र आदान-प्रदान और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने से लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा , जो द्विपक्षीय विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग की सच्ची नींव होगी।

निष्कर्ष

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) केवल एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि खंडित विश्व में समग्र जुड़ाव का एक खाका है। इसकी स्थायित्व सतत वितरण, पारस्परिक खुलेपन और गतिशीलता, निवेश एवं शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास पर निर्भर करेगी। व्यापार को प्रतिभा, जलवायु और संस्कृति से जोड़कर, भारत और ब्रिटेन एक ऐसी साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं जो समतापूर्ण वैश्वीकरण और साझा समृद्धि का प्रतीक हो।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता व्यापार-केंद्रित संबंधों से ज्ञान और सततता पर आधारित व्यापक साझेदारी की ओर बदलाव को दर्शाता है। चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

(जीएस पेपर 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन)

संदर्भ (परिचय)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में केरल द्वारा प्रस्तावित संशोधन – राज्य को कुछ प्रजातियों को ‘पीड़क (vermin)’ घोषित करने का अधिकार प्रदान करना – भारत के पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण संघीय क्षण को चिह्नित करता है, जो स्थानीय संकट को राष्ट्रीय संरक्षण सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करता है।

मुख्य तर्क और घटनाक्रम

- पर्यावरण शासन में संघीय अभिकथन: वन्यजीव (केरल संशोधन) विधेयक, 2025, पहले से केंद्र सरकार में निहित शक्तियों की मांग करता है, जिससे राज्य को यह निर्णय लेने की अनुमति मिलती है कि अनुसूची II के किसी पशु को विशिष्ट क्षेत्रों और अवधि के लिए कब हिंसक पशु घोषित किया जा सकता है।

- संशोधन का तर्क: केरल बार-बार होने वाले मानव-वन्यजीव संघर्षों का हवाला देता है , खासकर जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने और जीवन को खतरे में डालने का। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 62 के तहत केंद्र को भेजे गए कई अनसुलझे अनुरोधों ने राज्य को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है।

- विस्तारित प्रशासनिक शक्तियां: विधेयक मुख्य वन्यजीव वार्डन को किसी भी ऐसे जानवर को मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिए अधिकृत करता है जिसने किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया हो – ये शक्तियां वर्तमान में केंद्रीय निरीक्षण के तहत प्रतिबंधित हैं।

- पारिस्थितिक और नैतिक चिंताएँ: इस कदम से पारिस्थितिक संतुलन पर घातक समाधानों को सामान्य बनाने का जोखिम है । बफर ज़ोन में मानवीय विस्तार ने संघर्ष को तीव्र कर दिया है, जिससे वन्यजीव आवास संकुचन के शिकार के बजाय घुसपैठिए प्रतीत होते हैं।

- संघीय हताशा: केंद्र सरकार द्वारा कीटनाशक घोषित करने के अस्पष्ट और विलंबित निर्णय ने तनाव पैदा कर दिया है। केरल का यह कदम केंद्रीकृत नियंत्रण की आलोचना और पर्यावरण प्रशासन में संघीय लचीलेपन की परीक्षा दोनों है।

आलोचनाएँ और चिंताएँ

- राष्ट्रीय संरक्षण सुरक्षा उपायों के लिए ख़तरा: धारा 62 अंधाधुंध वध के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय अवरोधक का काम करती है । जवाबदेही तंत्र के बिना इस शक्ति का हस्तांतरण संरक्षण की आधारभूत सीमाओं और जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को कमज़ोर करने का जोखिम उठाता है ।

- अस्पष्टता और मानदंडों का अभाव: चाहे केंद्र या राज्य द्वारा, पशुओं को पीड़क प्राणी घोषित करने के लिए पारदर्शी, विज्ञान-आधारित सीमाओं का अभाव शासन में अस्पष्टता को बनाए रखता है।

- संघीय विखंडन का जोखिम: असमन्वित राज्य-स्तरीय निर्णयों के कारण वन्यजीव संरक्षण व्यवस्थाएं विखंडित हो सकती हैं , जिससे भारत की समेकित पर्यावरण नीति संरचना कमजोर हो सकती है।

- नैतिक और पारिस्थितिक निहितार्थ: अल्पकालिक राजनीतिक राहत पर ध्यान केंद्रित करना – जैसे कि प्रजातियों की संरक्षण स्थिति को कम करना – अतिक्रमण, खाद्य कमी और खराब मुआवजा प्रणाली जैसे मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय घातक शॉर्टकट को वैध बना सकता है।

- न्यायिक और संवैधानिक तनाव: चूँकि वन्यजीव समवर्ती सूची में आता है , इसलिए किसी भी प्रतिकूल राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । परीक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि केरल का संशोधन केंद्रीय अधिनियम द्वारा परिकल्पित संरक्षण की “सीमाओं” को बनाए रखता है या नहीं।

सुधार और आगे की राह

- पारदर्शी, विज्ञान-आधारित मानदंड: प्रजातियों को पीड़क के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट, डेटा-संचालित ढांचे की स्थापना करें , यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय राजनीतिक दबावों के बजाय पारिस्थितिक संकेतकों द्वारा निर्देशित हों।

- गैर-घातक संघर्ष शमन को मजबूत करना: पहली प्रतिक्रिया के रूप में वध करने के बजाय बाड़ लगाने, मुआवजा योजनाओं, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना ।

- संस्थागत सहयोग: वन्यजीव प्रशासन के लिए केंद्र-राज्य सह-प्रबंधन बोर्ड विकसित करना , जिससे एक समान कानूनी ढांचे के तहत तेजी से तथा जवाबदेह निर्णय लिए जा सकें।

- आधारभूत और उच्चतम सीमा दृष्टिकोण: संरक्षण के राष्ट्रीय “स्तरों” को बनाए रखना (केन्द्रीय सुरक्षा उपायों को कमजोर नहीं करना) जबकि राज्यों को उच्चतर “सीमाओं” – त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और विकेन्द्रीकृत पारिस्थितिक प्रबंधन – को अपनाने की अनुमति देना।

- सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करना: क्षतिपूर्ति, बीमा और पारिस्थितिकी-पर्यटन पुरस्कारों को गैर-घातक हस्तक्षेपों से जोड़ना , जिससे स्थानीय समुदायों के लिए वन्यजीवों की रक्षा हेतु आर्थिक प्रोत्साहन सृजित हो।

निष्कर्ष

केरल का यह कदम पारिस्थितिक संकट की पुकार और केंद्रीकृत पर्यावरणीय संघवाद के लिए चुनौती , दोनों को दर्शाता है । मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने की तात्कालिकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे संरक्षण अखंडता के सिद्धांत से समझौता नहीं किया जाना चाहिए । वास्तविक हस्तांतरण राज्यों को साधनों, आंकड़ों और पारदर्शिता से सशक्त बनाना चाहिए , न कि मनमाने बहिष्कार की शक्तियों से। संघीय स्वायत्तता को पारिस्थितिक तर्क को मजबूत करना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का केरल का कदम राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन पर प्रश्न उठाता है। परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)