IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: अर्थशास्त्र

प्रसंग:

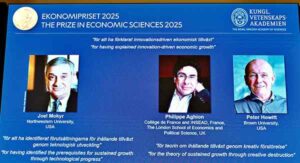

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2025 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में:

- पुरस्कार विजेता: जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट ने 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। श्री मोकिर को पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया गया और बाकी आधा हिस्सा अघियन और हॉविट के बीच साझा किया गया।

- पुरस्कार: उन्हें “नवाचार-संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने” के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

- महत्व: पुरस्कार विजेताओं ने हमें सिखाया है कि सतत विकास को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मानव इतिहास के अधिकांश समय में विकास नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता ही आदर्श रही है। उनके कार्य दर्शाते हैं कि हमें सतत विकास के लिए खतरों के प्रति सचेत रहना चाहिए और उनका प्रतिकार करना चाहिए।

- विजेताओं के बारे में:

- श्री मोकिर संयुक्त राज्य अमेरिका के इवान्स्टन स्थित नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि श्री अघियन पेरिस स्थित कॉलेज डी फ्रांस और INSEAD तथा ब्रिटेन स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं।

- श्री हॉविट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोविडेंस स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के बारे में:

- विशेषता: प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसे औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, अंतिम पुरस्कार है, जो हर साल दिया जाता है और इसकी कीमत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (1.2 मिलियन डॉलर) है।

- प्रथम नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार: अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना बहुत बाद में हुई (अन्य नोबेल पुरस्कारों की तुलना में), इसे पहली बार 1969 में दिया गया था, जब इसे नॉर्वे के राग्नार फ्रिस्क और नीदरलैंड के जान टिनबर्गेन ने गतिशील आर्थिक मॉडलिंग में कार्य के लिए जीता था।

- प्रसिद्ध प्राप्तकर्ता: हालांकि कुछ अर्थशास्त्री घरेलू नाम हैं, लेकिन अपेक्षाकृत प्रसिद्ध विजेताओं में पूर्व अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष बेन बर्नानके, तथा पॉल क्रुगमैन और मिल्टन फ्रीडमैन शामिल हैं।

- पिछले वर्ष का अर्थशास्त्र पुरस्कार: यह पुरस्कार अमेरिका स्थित शिक्षाविदों साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन और डैरन ऐसमोग्लू को उनके शोध के लिए दिया गया था, जिसमें उन्होंने उपनिवेशवाद और सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना के बीच संबंधों का पता लगाया था, ताकि यह समझाया जा सके कि कुछ देश दशकों से गरीबी में क्यों फंसे हुए हैं।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में रहने वाले नेपाली और भूटानी मूल के उन नागरिकों को राहत मिलेगी, जिनके पास विवाह पंजीकरण के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड नहीं है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में:

- परिभाषा: समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक समूह को संदर्भित करती है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- डीपीएसपी का हिस्सा: यूसीसी की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के रूप में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

- सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5: यह विशेष रूप से विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार सहित विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है, जिससे व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित कानून बनाने की अनुमति मिलती है।

- महत्वपूर्ण निर्णय:

- 1985 – शाहबानो मामला: न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा, तथा समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ा।

- 1995 – सरला मुद्गल मामला: विशेष रूप से बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का जोरदार समर्थन किया गया तथा इसके कार्यान्वयन में देरी पर सवाल उठाया गया।

- 2017 – सायरा बानो मामला: तीन तलाक पर चर्चा की गई, समान नागरिक संहिता पर बहस को फिर से शुरू किया गया लेकिन इसे मानवाधिकार के मुद्दे से अलग रखा गया।

- पक्ष में तर्क :

- समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान व्यवहार सुनिश्चित करेगी, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

- कई पर्सनल लॉ की महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण होने के कारण आलोचना की गई है। एक समान नागरिक संहिता तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार अधिकार और बाल विवाह जैसे मुद्दों का समाधान कर सकती है।

- भारत में धर्म के आधार पर कई पर्सनल लॉ की मौजूदा व्यवस्था एक जटिल कानूनी परिदृश्य का निर्माण करती है। समान नागरिक संहिता इस व्यवस्था को सरल बनाएगी, जिससे अदालतों के लिए न्याय करना और नागरिकों के लिए अपने अधिकारों को समझना आसान हो जाएगा।

- विपक्ष में तर्क:

- भारत का बहुलवादी समाज सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के समृद्ध मिश्रण से चिह्नित है, जिनमें से कई व्यक्तिगत कानूनों के तहत संरक्षित हैं। आलोचकों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता इस विविधता को नष्ट कर सकती है, जिससे सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा।

- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विरोधियों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत कानून कई समुदायों के लिए धार्मिक रीति-रिवाजों का एक अभिन्न अंग हैं।

- ऐसी चिंताएं हैं कि यूसीसी अल्पसंख्यक समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से हाशिए पर होने की भावना पैदा हो सकती है।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- मार्च 2024 और जुलाई 2025 के बीच आवेदनों में लगभग चार गुना वृद्धि के बावजूद, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत लक्षित 1 करोड़ सौर रूफटॉप प्रतिष्ठानों में से केवल 13.1% ही हासिल किया गया है।

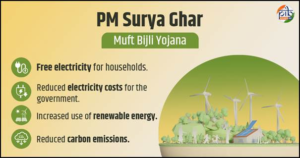

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के बारे में:

- विशेषता: यह पर्याप्त वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके और स्थापना में आसानी सुनिश्चित करके सौर छत प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय योजना है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत के उन एक करोड़ परिवारों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है जो अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाना चाहते हैं। इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ़्त मिलेगी।

- कार्यान्वयन एजेंसियां: योजना का क्रियान्वयन दो स्तरों पर किया जाएगा।

- राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) द्वारा प्रबंधित।

- राज्य स्तर: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा प्रबंधित, जो संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की वितरण उपयोगिताएँ (डिस्कॉम) या विद्युत/ऊर्जा विभाग हैं।

- पर्यवेक्षण: एसआईए के रूप में, डिस्कॉम्स रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें नेट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समय पर निरीक्षण करना और प्रतिष्ठानों को चालू करना शामिल है।

- सब्सिडी की सीमा: यह योजना सौर रूफटॉप सिस्टम लगाने की लागत को कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट क्षमता है।

- पात्रता: आवासीय संपत्तियों पर ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर प्रणालियां, जिनमें छत, टेरेस, बालकनियां और ऊंचे ढांचे शामिल हैं, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के लिए पात्र हैं।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- भारत सहित 12 एशियाई देशों की बीहड़ श्रृंखलाओं में निवास करने वाले हिम तेंदुए में विश्व की किसी भी बड़ी बिल्ली प्रजाति की तुलना में सबसे कम आनुवंशिक विविधता है, यहां तक कि यह घटती जा रही चीता की आनुवंशिक विविधता से भी कम है।

हिम तेंदुओं के बारे में:

- भौतिक विशेषताऐं

- अतिरिक्त पंजे: इसके अतिरिक्त बड़े पंजे प्राकृतिक बर्फ के जूतों की तरह काम करते हैं जो बिल्ली को बर्फ में धंसने से रोकते हैं।

- छोटे कान: इसके गोल, छोटे कान गर्मी के नुकसान को कम करते हैं, और चौड़ी, छोटी नाक गुहा बिल्ली के फेफड़ों तक पहुंचने से पहले हवा को गर्म करती है।

- लम्बे पिछले अंग: बिल्ली के आगे के अंग मजबूत और छोटे होते हैं तथा पिछले अंग लम्बे होते हैं, जिससे बिल्ली एक ही छलांग में 30 फीट (10 मीटर) तक उछल सकती है।

- अन्य बिल्लियों से अंतर:

- अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत, हिम तेंदुए दहाड़ नहीं सकते ।

- हिम ‘तेंदुआ’ कहे जाने के बावजूद, यह बड़ी बिल्ली तेंदुए की तुलना में बाघ से अधिक निकटता से संबंधित है।

- निवास स्थान: हिम तेंदुए (पेंथेरा उन्शिया) को मध्यम आकार की बिल्लियाँ माना जाता है, जो अपनी मायावी प्रकृति और कठोर, उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में पनपने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

- मूल निवास क्षेत्र: ये मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ों के मूल निवासी हैं और आमतौर पर हिमालय सहित पर्वत श्रृंखलाओं में 9,800 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।

- अनुकूलन: अपनी मायावी प्रकृति और अपने परिवेश में घुल-मिल जाने की क्षमता के कारण इन्हें “पहाड़ों के भूत” के रूप में जाना जाता है।

- अपने यात्रा मार्गों पर प्रमुख स्थानों पर खरोंच, मल, मूत्र और सुगंध-स्प्रे जैसे चिह्न छोड़ते हैं।

- पारिस्थितिक महत्व: ये प्रमुख शिकारी और संकेतक प्रजातियाँ हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति इनके उच्च-ऊँचाई वाले पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य को दर्शाती है। इनके शिकार गिद्धों और भेड़ियों जैसे मृतजीवी जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे अन्य प्रजातियों को पोषण मिलता है।

- संरक्षण की स्थिति:

- IUCN: सुभेद्य (VU)

- CITES: परिशिष्ट 1

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: – अनुसूची 1

स्रोत:

श्रेणी: अर्थशास्त्र

प्रसंग:

- खुदरा मुद्रास्फीति , खाद्य और ईंधन की कीमतों में गिरावट के कारण सितंबर में आठ साल के निचले स्तर 1.54% पर आ गई। यह एक बार फिर आरबीआई के 2% के निचले स्तर से नीचे है।

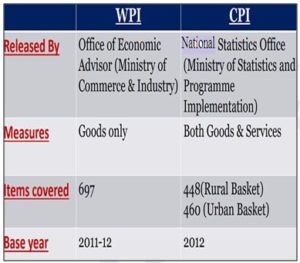

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के बारे में:

- प्रकृति: सीपीआई 2012 को आधार वर्ष मानकर समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिनिधि टोकरी के आधार पर उपभोक्ता कीमतों में समग्र परिवर्तन को मापता है।

- उद्देश्य: सीपीआई का उपयोग मूल्य स्थिरता को लक्षित करने, महंगाई भत्ते को समायोजित करने, तथा जीवन-यापन की लागत, क्रय शक्ति और वस्तुओं एवं सेवाओं की महँगाई को समझने के लिए किया जाता है।

- संरचना: वस्तुओं की इस श्रेणी में भोजन, वस्त्र, परिवहन, चिकित्सा, बिजली, शिक्षा आदि शामिल हैं। सीपीआई के प्राथमिक घटक (उनके भारांक सहित) निम्नलिखित हैं।

- खाद्य और पेय पदार्थ (45.86%)

- आवास (10.07%)

- ईंधन और प्रकाश (6.84%)

- कपड़े और जूते (6.53%)

- पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ (2.38%)

- विविध (28.32%)

- जारीकर्ता: सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।

- सीपीआई के 4 प्रकार:

- औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (CPI-IW): यह औद्योगिक श्रमिकों द्वारा समय के साथ उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित श्रेणी में मूल्य परिवर्तनों पर नज़र रखता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो, सीपीआई-आईडब्ल्यू का संकलन करता है।

- कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई (CPI-AL): श्रम ब्यूरो विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने में सहायता के लिए सीपीआई-एएल संकलित करता है।

- ग्रामीण मज़दूरों के लिए सीपीआई (CPI-RL): यह कृषि और ग्रामीण मज़दूरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। श्रम ब्यूरो सीपीआई-आरएल का संकलन करता है।

- शहरी गैर-शारीरिक कर्मचारियों के लिए सीपीआई (CPI-UNME): CPI-UNME एनएसओ द्वारा संकलित किया जाता है। एक शहरी गैर-शारीरिक कर्मचारी अपनी आय का 50% या उससे अधिक शहरी गैर-कृषि क्षेत्र में गैर-शारीरिक कार्य से अर्जित करता है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर II - जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और उनके संरक्षण और विकास से संबंधित मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

सात दशकों के संवैधानिक संरक्षण के बावजूद, जाति-आधारित अत्याचार एक भयावह वास्तविकता बने हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े (2023) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि दर्शाते हैं, जो दर्शाता है कि कानूनी सुरक्षा उपायों ने अभी तक गहरी जड़ें जमाए सामाजिक पदानुक्रमों को नहीं बदला है।

मुख्य तर्क

- संवैधानिक-कानूनी अंतर: हालाँकि संविधान समानता (अनुच्छेद 14-17) और न्याय (अनुच्छेद 46) की गारंटी देता है, फिर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। 60% से ज़्यादा मामले लंबित हैं , जिससे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता कमज़ोर हो रही है और पीड़ितों का भरोसा कम हो रहा है।

- जातिगत पदानुक्रम की समाजशास्त्रीय निरंतरता: जाति एक सामाजिक रूप से विरासत में मिली असमानता के रूप में जारी है, जो शुद्धता और अपवित्रता की धारणाओं के माध्यम से बनी रहती है। आर्थिक प्रगति और शहरीकरण ने सामाजिक बाधाओं को नहीं मिटाया है; भेदभाव मंदिर में प्रवेश और जल स्रोतों तक पहुँच से लेकर नौकरी और आवास के प्रति पूर्वाग्रह तक फैला हुआ है ।

- राजनीतिक और वैचारिक उदासीनता: समकालीन राजनीति अक्सर प्रतीकात्मक समावेशन—अनुष्ठानों में भागीदारी या सांकेतिक प्रतिनिधित्व—का इस्तेमाल करती है, जबकि संरचनात्मक सुधारों से बचती है। हिंदुत्व के समरूपीकरण का विमर्श जातिगत दावे को विभाजनकारी बताता है और अम्बेडकरवादी तथा फुलेवादी सुधारवादी विचारों को हाशिए पर धकेलता है।

- संस्थागत पूर्वाग्रह और विकासात्मक बहिष्कार: न्यायपालिका, शिक्षा जगत और नौकरशाही में दलितों और आदिवासियों का कम प्रतिनिधित्व अभिजात वर्ग के नियंत्रण को कायम रखता है। पुलिस और न्यायपालिका में जाति-संवेदनशीलता प्रशिक्षण का अभाव पक्षपातपूर्ण जाँच और विलंबित न्याय को जन्म देता है।

- नागरिक समाज की भागीदारी का क्षरण: दलित पैंथर्स या बहुजन समाज पार्टी जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों ने कभी जड़ जमाए पदानुक्रमों को चुनौती दी थी। आज, खंडित सक्रियता और सामाजिक उदासीनता ने उस सामूहिक आक्रोश को कमज़ोर कर दिया है जो कभी जातिगत हिंसा का सामना करने के लिए ज़रूरी था।

चुनौतियाँ और संरचनात्मक बाधाएँ

- कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र: पुलिस का पक्षपात, गवाहों का पक्षधर होना और लंबी सुनवाई, दंड से मुक्ति का कारण बनते हैं। स्वतंत्र जाँच इकाइयों की कमी से प्रक्रियागत खामियाँ और कम रिपोर्टिंग होती है।

- सुधार के प्रति राजनीतिक अनिच्छा: पार्टियाँ प्रबल जातियों के विरोध के डर से सशक्त जाति-विरोधी अभियान चलाने से बचती हैं। इसने भाईचारे या अंतर-जातीय मेल-मिलाप पर राष्ट्रीय सहमति को बाधित किया है।

- परिवर्तन के बिना सांस्कृतिक विनियोग: अंबेडकर, फुले और पेरियार जैसे सुधारकों का प्रतीकात्मक रूप से सम्मान किया जाता है, जबकि पुनर्वितरण, बुद्धिवाद और बंधुत्व के लिए उनके क्रांतिकारी आह्वान को क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

- हाशिये पर पड़ी आवाज़ों का विखंडन: दलित, आदिवासी और ओबीसी आंदोलनों में संगठनात्मक तालमेल का अभाव है, जिससे राजनीतिक दावेदारी के लिए आवश्यक बहुजन एकजुटता कमजोर हो रही है।

- सामाजिक उदासीनता: जातिगत अत्याचारों को राष्ट्र की नैतिक विफलताओं के बजाय स्थानीय विवादों के रूप में देखा जाता है। असमानता का यह सामान्यीकरण सहानुभूति और निरंतर नागरिक कार्रवाई को अवरुद्ध करता है।

सुधार और आगे की राह

- कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना:

- अत्याचार जैसे मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करें ।

- स्वतंत्र अभियोजन शाखा और गवाह संरक्षण कार्यक्रम शुरू करना ।

- पुलिस और न्यायाधीशों के लिए जाति-संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित करें ।

- बंधुत्व और समानता के लिए राष्ट्रीय अभियान:

- स्वच्छ भारत की तरह एक जन जागरूकता अभियान शुरू करें , संवैधानिक नैतिकता और अंतर-जातीय सद्भाव को बढ़ावा दें ।

- अम्बेडकर के आदर्शों को स्कूल पाठ्यक्रम और मीडिया पहुंच में एकीकृत करें ।

- आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण:

- आरक्षण ऑडिट लागू करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप-योजना का पारदर्शी कार्यान्वयन करना ।

- प्रभावशाली जातियों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए दलित उद्यमिता और सहकारी खेती को बढ़ावा देना ।

- प्रतिनिधित्व और आवाज:

- सार्वजनिक संस्थानों, मीडिया और विश्वविद्यालयों में दलित-आदिवासी व्यक्तियों का अधिक समावेश सुनिश्चित करना ।

- सामाजिक आलोचना और पहचान की पुष्टि के साधन के रूप में दलित-बहुजन साहित्य, सिनेमा और कला को प्रोत्साहित करें।

- नागरिक समाज को पुनर्जीवित करना:

- एकजुटता बनाने के लिए जमीनी स्तर पर जाति-विरोधी आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों का समर्थन करें ।

- जातिगत अत्याचारों का दस्तावेजीकरण और प्रचार करने के लिए समुदाय-नेतृत्व वाली सामाजिक वेधशालाएं बनाएं ।

निष्कर्ष

संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक विवेक की निरंतर विफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं । जैसा कि डॉ. आंबेडकर ने चेतावनी दी थी, सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। जाति-मुक्त भारत के निर्माण के लिए न केवल दंडात्मक कानूनों की आवश्यकता है, बल्कि नैतिक नेतृत्व, संस्थागत जवाबदेही और भाईचारे एवं समानता पर आधारित नागरिक जागृति की भी आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जाति-आधारित अत्याचार केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता की विफलता को दर्शाते हैं। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और भारत में सच्चे सामाजिक लोकतंत्र की प्राप्ति हेतु सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर III – भारतीय अर्थव्यवस्था: अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और प्रौद्योगिकी का विकास)

संदर्भ (परिचय)

जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को दिया जाने वाला 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बात पर प्रकाश डालता है कि अकेले नवाचार प्रगति की गारंटी नहीं देता है – इसे दीर्घकालिक आर्थिक कल्याण में परिवर्तित करने के लिए निर्देशित, निरंतर और सामाजिक रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

मुख्य तर्क

- नवाचार और विकास स्वतःस्फूर्त नहीं होते: पुरस्कार विजेताओं का सामूहिक कार्य दर्शाता है कि तकनीकी सफलताएँ उत्पादकता को बढ़ावा तो देती हैं, लेकिन आर्थिक विकास और जीवन स्तर के साथ उनका संबंध एक रेखा नहीं है। नवाचार का लाभ उठाने के लिए समाजों को सक्षम परिस्थितियाँ – शिक्षा, प्रतिस्पर्धा और खुलापन – बनानी होंगी।

- जोएल मोकिर – नवाचार की ऐतिहासिक पूर्वशर्तें: मोकिर के शोध से पता चलता है कि सतत तकनीकी प्रगति औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुई , जब समाजों ने वैज्ञानिक ज्ञान को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना शुरू किया। नवाचार तभी परिवर्तनकारी बनता है जब वह वैज्ञानिक तर्क और जिज्ञासा एवं सीखने के लिए संस्थागत समर्थन पर आधारित हो ।

- अघियन और हॉविट – रचनात्मक विनाश की गतिशीलता: उनका “शुम्पीटेरियन विकास मॉडल (Schumpeterian growth model)” नवाचार को रचनात्मक विनाश के एक चक्र के रूप में समझाता है , जहाँ नई तकनीकें पुरानी तकनीकों का स्थान ले लेती हैं। यह विनाश प्रगति को बढ़ावा देता है, लेकिन साथ ही अशांति भी पैदा करता है – रोज़गार का नुकसान, असमानता और औद्योगिक विस्थापन – जिसके लिए नीतिगत सहायता की आवश्यकता होती है।

- तकनीकी उथल-पुथल का प्रबंधन: अर्थशास्त्री इस बात पर ज़ोर देते हैं कि खुले और प्रतिस्पर्धी बाज़ार नए विचारों को प्रोत्साहित करते हैं जबकि संरक्षणवाद नवाचार को रोकता है। सरकारों को चरवाहे की भूमिका निभानी चाहिए , उभरते क्षेत्रों के समर्थन और बाधित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा जाल के बीच संतुलन बनाना चाहिए – जैसा कि आज एआई और ऑटोमेशन में देखा जा रहा है।

- प्रगति के लिए संस्थागत पोषण आवश्यक है: नवाचार उन समाजों में फलता-फूलता है जो खुलेपन, प्रतिस्पर्धा और अनुकूलनशीलता को महत्व देते हैं । प्रगति अपरिहार्य नहीं है; इसके लिए अनुसंधान एवं विकास, नियामक दूरदर्शिता और मानव पूंजी में निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रौद्योगिकी असमानता नहीं, बल्कि कल्याणकारी हो।

चुनौतियाँ और संरचनात्मक बाधाएँ

- नवाचार तक असमान पहुँच: तकनीकी परिवर्तन अक्सर पूँजी स्वामियों और कुशल श्रमिकों को लाभ पहुँचाते हैं , जिससे असमानताएँ बढ़ती हैं। समावेशी शिक्षा और कौशल विकास के बिना, नवाचार विभाजन को और बढ़ा सकता है।

- नीतिगत अदूरदर्शिता: सरकारें अल्पकालिक आर्थिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करती हैं , तथा दीर्घकालिक नवाचार के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की उपेक्षा करती हैं – जैसे बौद्धिक संपदा ढांचे, अनुसंधान निधि और नैतिक एआई विनियमन।

- संरक्षणवादी और किराया-प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ: आर्थिक राष्ट्रवाद या एकाधिकारवादी नियंत्रण, उत्पादकता वृद्धि प्राप्त करने के लिए रचनात्मक विनाश हेतु आवश्यक प्रतिस्पर्धा-संचालित गतिशीलता को दबा सकता है।

- तकनीकी परिवर्तन के सामाजिक व्यवधान: पारंपरिक से डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव से श्रमिकों में नौकरी का विस्थापन और चिंता उत्पन्न होती है, जिसके लिए पुनः कौशल ढांचे और अनुकूल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

- के प्रति सांस्कृतिक प्रतिरोध : नवाचार उन संस्कृतियों में पनपता है जो नए विचारों और प्रयोगों के लिए खुली हैं । बंद या पदानुक्रमित समाज अक्सर व्यवधान से डरते हैं और इस प्रकार तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन को बाधित करते हैं।

सुधार और नीति निर्देश

- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और अनुसंधान एवं विकास सहायता:

- अनुसंधान एवं विकास पर सार्वजनिक व्यय (वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का ~0.7%) बढ़ाकर OECD के स्तर 2-3% तक लाना।

- जमीनी स्तर की प्रौद्योगिकियों के लिए अटल नवाचार मिशन मॉडल के अंतर्गत नवाचार क्लस्टर और इनक्यूबेटर स्थापित करना ।

- शिक्षा और कौशल संरेखण:

- आलोचनात्मक सोच, वैज्ञानिक स्वभाव और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में सुधार करें ।

- कार्यबल अनुकूलन के लिए एआई और स्वचालन तत्परता कार्यक्रम बनाएं ।

- रचनात्मक विनाश को संतुलित करना:

- विस्थापित श्रमिकों के लिए संक्रमण निधि और पुनः प्रशिक्षण सहायता शुरू करना ।

- यह सुनिश्चित करना कि नवाचार का लाभ समावेशी डिजिटलीकरण के माध्यम से एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्रों तक पहुंचे।

- संस्थागत खुलापन और प्रतिस्पर्धा:

- प्रवेश बाधाओं को कम करें, स्टार्ट-अप और खुले बाजारों को प्रोत्साहित करें , और किराया-प्राप्ति एकाधिकार को सीमित करें।

- कुछ तकनीकी दिग्गजों के प्रभुत्व को रोकने के लिए डेटा संरक्षण और प्रतिस्पर्धा कानूनों का उपयोग करें ।

- नैतिक और न्यायसंगत नवाचार शासन:

- जिम्मेदार एआई, हरित प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना ।

- प्रगति को मानव कल्याण के साथ संरेखित करने के लिए नीति डिजाइन में नवाचार नैतिकता को शामिल करें ।

निष्कर्ष

नवाचार कोई स्वतःस्फूर्त शक्ति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक रूप से निर्मित प्रक्रिया है जिसके लिए नेतृत्व, खुलेपन और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। जैसा कि मोकिर, अघियन और हॉविट बताते हैं, 21वीं सदी की चुनौती रचनात्मक विनाश को प्रबंधित करने में निहित है – यह सुनिश्चित करना कि नवाचार समाज के सभी वर्गों का उत्थान करे, न कि विभाजन को गहरा करे। भारत के लिए, आगे का रास्ता अपने विकास ढाँचे के भीतर जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा और करुणा को संस्थागत रूप देने में निहित है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“केवल तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास की गारंटी नहीं है; इसके लिए ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो रचनात्मक विनाश का प्रबंधन कर सकें।” 1990 के सुधारों के बाद विकास के संदर्भ में भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस