IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- 2019-20 में कार्य करना शुरू करने के बाद से लोकपाल को प्राप्त शिकायतों की संख्या 2022-23 में 2,469 के शिखर से घटकर इस वर्ष सितंबर तक केवल 233 रह गई है।

लोकपाल के बारे में:

- प्रकृति: लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 संघ के लिए लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करता है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है।

- कार्य: वे एक “लोकपाल” का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच करते हैं।

- संरचना: लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। अधिकतम आठ सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे और कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी।

- पात्रता: लोकपाल का अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता आदि से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो। लोकपाल का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

- कार्यकाल: लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।

- नियुक्ति: सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- चयन समिति: चयन समिति में प्रधानमंत्री (जो इसके अध्यक्ष हैं), लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता , भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश तथा एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं।

- शक्तियाँ: लोकपाल को विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित या अर्जित संपत्ति, आय, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है। इसके पास भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। इसके पास प्रारंभिक जाँच के दौरान अभिलेखों को नष्ट होने से रोकने के निर्देश देने का भी अधिकार है।

- अधिकार क्षेत्र: लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, समूह क, ख, ग और घ के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। हालाँकि, संसद में कही गई किसी भी बात या वहाँ दिए गए किसी भी मत के मामले में इसका मंत्रियों और सांसदों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।

- अपवाद : संसद में कही गई किसी बात या वहां दिए गए किसी मत के मामले में लोकपाल को मंत्रियों और सांसदों पर अधिकार नहीं है।

स्रोत:

श्रेणी: भूगोल

प्रसंग:

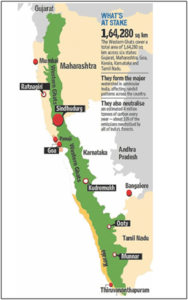

- भारत में विस्तृत पश्चिमी घाट और दो अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की IUCN सूची में “महत्वपूर्ण चिंता (significant concern)” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पश्चिमी घाट के बारे में:

- नामपद्धति:

- इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्रि और केरल में सह्या पर्वतम कहा जाता है।

- पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है।

- मध्य भाग को कन्नडा (Kanara) और दक्षिणी भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट कहा जाता है।

- दक्षिण में तमिलनाडु में इस पर्वतमाला को नीलगिरि मलाई के नाम से जाना जाता है।

- इसके गठन के बारे में विचार:

- पश्चिमी घाट के पर्वत ब्लॉक पर्वत हैं जो भूमि के एक भाग के अरब सागर में नीचे की ओर झुकने के कारण बने हैं।

- पश्चिमी घाट के पर्वत वास्तविक पर्वत नहीं हैं, बल्कि दक्कन पठार के भ्रंशित किनारे हैं।

- भौगोलिक विस्तार: पश्चिमी घाट उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला से शुरू होकर दक्षिण में गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में हिंद महासागर में समाहित होते हैं। ये पर्वत 1,600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में लगभग 1,40,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं।

- प्रमुख हिल स्टेशन: यह माथेरान, लोनावाला-खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी, अंबोली घाट, कुद्रेमुख और कोडागु जैसे कई हिल स्टेशनों का स्थान है।

- प्रमुख नदियाँ:

- पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ: पश्चिमी घाट से निकलने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पेरियार, भरतप्पुझा , नेत्रवती, शरावती, मंडोवी आदि हैं।

- पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ: पश्चिमी घाट से निकलने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में तीन प्रमुख नदियाँ शामिल हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और कई छोटी/सहायक नदियाँ जैसे तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा , घटप्रभा , हेमवती, काबिनी।

- जलवायु पर प्रभाव: उच्च पर्वतीय वन पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय मानसूनी मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हैं। घाट एक प्रमुख अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जो देर से गर्मियों में दक्षिण-पश्चिम से आने वाली वर्षा-युक्त मानसूनी हवाओं को रोकते हैं।

- वनस्पति: पश्चिमी ढलानों पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले वन हैं जिनमें मुख्य रूप से रोजवुड, महोगनी, देवदार आदि के पेड़ हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर शुष्क और नम पर्णपाती वन हैं जिनमें मुख्य रूप से सागौन, साल, शीशम , चंदन के पेड़ हैं।

- वन्यजीव: नीलगिरि नेवला, भूरा पाम सिवेट, धारीदार गर्दन वाला नेवला, भारतीय भूरा नेवला, छोटा भारतीय सिवेट और तेंदुआ बिल्ली पश्चिमी घाट के जंगलों में रहने वाले छोटे मांसाहारी जीव हैं। कई प्रजातियाँ स्थानिक हैं, जैसे नीलगिरि तहर ( हेमिट्रैगस हाइलोक्रियस ) और शेर-पूंछ वाला मकाक (मकाका सिलेनस )।

- विशिष्टता: इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अपनी उच्च जैविक विविधता और स्थानिकता के कारण, यह दुनिया में जैविक विविधता के आठ प्रमुख स्थलों में से एक है।

- संरक्षित क्षेत्र: पश्चिमी घाट भारत के दो बायोस्फीयर रिजर्व, 13 राष्ट्रीय उद्यानों, कई वन्यजीव अभयारण्यों और कई आरक्षित वनों का घर है। नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में , जो आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समापन का प्रतीक होगा, केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि वे 1 से 15 नवंबर तक राज्य और जिला स्तर पर स्मृति कार्यक्रम आयोजित करें।

बिरसा मुंडा के बारे में:

- जन्म: उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातु (अब झारखंड के खूंटी ज़िले में) में एक गरीब बटाईदार ( साझादार ) परिवार में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे, जो छोटानागपुर पठार का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है।

- शिक्षा: उन्होंने जयपाल नाग के मार्गदर्शन में स्थानीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एक मिशनरी स्कूल और बाद में चाईबासा के बीईएल स्कूल में चार साल तक अध्ययन किया। वे ईसाई धर्म से भी प्रभावित थे, लेकिन बाद में सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों के कारण उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।

- पृथक संप्रदाय की स्थापना: वे वैष्णव धर्म और आनंद पनरे (एक मुंशी) से प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने अपना आध्यात्मिक संप्रदाय बनाया। वे अपने अनुयायियों के बीच भगवान (भगवान) के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बिरसाइत संप्रदाय की स्थापना की। उनके अनुयायी उन्हें प्यार से “धरती आबा” (पृथ्वी का पिता) कहते हैं।

- शिक्षाएँ: उन्होंने आदिवासी देवता सिंहबोंगा की पूजा के माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उन्होंने शराबखोरी, काले जादू और अंधविश्वासों में विश्वास, और जबरन मजदूरी (बेथ बेगारी) के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने स्वच्छ जीवन, स्वच्छता और आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आदिवासी संस्कृति और सामुदायिक भूमि स्वामित्व पर गर्व करने की भी शिक्षा दी।

- ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध संघर्ष: ब्रिटिश भूमि नीतियों ने खुंटकट्टी भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जहाँ भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को इन अन्यायों के बारे में शिक्षित किया और उनसे अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया।

- उलुगान का शुभारंभ : उन्होंने उलगुलान (विद्रोह) का आह्वान किया और आदिवासियों से लगान देना बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिरोध का नारा भी दिया: ” अबुआ राज एते” जना , महारानी राज टुंडु जना ” (रानी का शासन समाप्त हो, और हमारा शासन शुरू हो)।

- विद्रोह का क्रम: यह विद्रोह 1895 में ब्रिटिश राज द्वारा लागू की गई भूमि अतिक्रमण और जबरन श्रम नीतियों के विरोध में शुरू हुआ। 1895 में, बिरसा मुंडा को दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और दो साल की जेल हुई। 1897 में रिहा होने के बाद, उन्होंने अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया, गाँव-गाँव जाकर समर्थन जुटाने और एक आदिवासी-नेतृत्व वाले राज्य के सपने को बढ़ावा देने के लिए।

- मृत्यु: 1900 में बिरसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हो गई, जिससे विद्रोह का सक्रिय चरण समाप्त हो गया।

- विरासत: 2021 से, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा, भारतीय संसद द्वारा अपने संग्रहालय में चित्र स्थापित करके सम्मानित किए जाने वाले एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा हैं।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

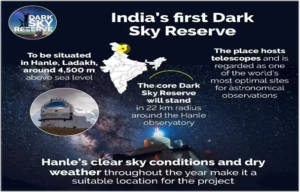

- ‘पहाड़ों के लिए आओ, सितारों के लिए रहो (come for the mountains, stay for the stars)’ के आदर्श वाक्य के साथ, हानले डार्क स्काई रिजर्व यह दिखा रहा है कि आज हिमालय के आकाश को किस प्रकार संरक्षित किया जा रहा है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

हानले डार्क स्काई रिजर्व के बारे में:

- अपनी तरह का पहला: लद्दाख में स्थित, हान्ले अब भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में संरक्षित है।

- प्रबंधन: इसका प्रबंधन बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए), केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लेह स्थित लद्दाख पहाड़ी विकास परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में किया जाता है।

- वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित: हानले डार्क स्काई रिजर्व, एक अद्वितीय सरकारी वित्त पोषित और विज्ञान-संचालित सतत विकास पहल है, जो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है, जो भारतीय खगोलीय वेधशाला के आसपास है, जो आईआईए द्वारा संचालित एक अनुसंधान सुविधा है।

- प्रयुक्त दूरबीनें: इसमें दो प्रकाशीय दूरबीनें हैं – हिमालयन चंद्रा दूरबीन और ग्रोथ इंडिया दूरबीन (आईआईटी बॉम्बे के साथ), और दो चेरेनकोव दूरबीनें – हाई एल्टीट्यूड गामा-रे दूरबीन ऐरे (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ) और मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट (भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ)।

- खगोल -पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए , आईआईए के वैज्ञानिकों ने 25 स्थानीय युवाओं, जिनमें से 18 महिलाएँ हैं, को “खगोल विज्ञान राजदूत” के रूप में प्रशिक्षित किया है। इन राजदूतों को दूरबीनों से सुसज्जित किया गया है और उन्हें खगोल विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएँ सिखाई गई हैं। आगंतुकों के लिए उनके द्वारा आयोजित रात्रि-आकाश भ्रमण उन्हें अंशकालिक आय अर्जित करने में मदद करते हैं।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- इसरो 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैन्य संचार उपग्रह सीएमएस-03 का प्रक्षेपण करेगा। सीएमएस-03 संचार उपग्रह, जिसे जीसैट-7आर के नाम से भी जाना जाता है, को प्रक्षेपण यान मार्क 3 (एलवीएम3) द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा।

जीसैट-7आर के बारे में:

- प्रकृति: यह भारतीय नौसेना के लिए एक आगामी भारतीय सैन्य संचार उपग्रह है, जिसे जीसैट-7 (रुक्मिणी) उपग्रह को प्रतिस्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- प्रक्षेपण: मूल रूप से 2024 में प्रक्षेपण के लिए निर्धारित, अब यह प्रक्षेपण LVM-3 रॉकेट का उपयोग करके 2 नवंबर, 2025 को निर्धारित किया गया है।

- उद्देश्य: यह नौसेना की संपत्तियों जैसे जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के लिए सुरक्षित, बहु-बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे नौसेना के ब्लू-वाटर संचालन के लिए सुरक्षित, बहु-बैंड संचार में वृद्धि होगी।

- मल्टी-बैंड उपग्रह: यह एक मल्टी-बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा।

- सबसे भारी संचार उपग्रह: इसका वजन लगभग 4400 किलोग्राम है और यह भारतीय धरती से भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में प्रक्षेपित किया जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा।

एलवीएम-3 रॉकेट के बारे में:

- प्रकृति: यह भारत का सबसे शक्तिशाली लांचर है जो पूरी तरह से घरेलू तकनीक से निर्मित है।

- चरण:

- पहला (या सबसे निचला चरण) रॉकेट बॉडी के किनारों पर लगे दो S200 बूस्टर स्ट्रैप के रूप में होता है। ये हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन नामक ठोस ईंधन का दहन करते हैं।

- दूसरा चरण विकास इंजन द्वारा संचालित होता है, जो तरल ईंधन, नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड या असममित डाइमिथाइलहाइड्राजीन का दहन करता है।

- सबसे ऊपरी अंतिम चरण क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित होता है। यह द्रवित हाइड्रोजन को द्रवित ऑक्सीजन के साथ दहन करता है।

- पेलोड क्षमता: यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 8 टन तक भार उठा सकता है।

- विकास: 2014 में अपनी पहली उड़ान के बाद से, इसने भारत को पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता के साथ भारी भार वाले भू-समकालिक मिशनों को अंजाम देने में सक्षम बनाया है। LVM3 के भविष्य के संस्करण, जो अभी विकासाधीन हैं, का उद्देश्य विद्युत प्रणोदन और पुनर्प्राप्ति योग्य प्रथम चरणों जैसी नई तकनीकों के माध्यम से लागत कम करना और प्रदर्शन में सुधार करना है।

- प्रक्षेपित प्रमुख मिशन:

- चंद्रयान-2 मिशन

- जीसैट-29 मिशन

- जीसैट-19 मिशन

- केयर मिशन (CARE Mission)

स्रोत:

(MAINS Focus)

(संबंधित: जीएस पेपर 2 - महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश और वैश्विक शासन में भूमिका)

संदर्भ (परिचय)

द्वितीय विश्व युद्ध की राख से जन्मे संयुक्त राष्ट्र की परिकल्पना शांति सुनिश्चित करने, मानवीय गरिमा को बनाए रखने और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देने के एक तंत्र के रूप में की गई थी। आठ दशक बाद भी, संयुक्त राष्ट्र अपरिहार्य बना हुआ है, फिर भी पुराने ढाँचों , राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बहुपक्षवाद की क्षीण होती भावना से गहराई से विवश है।

मुख्य तर्क

- संयुक्त राष्ट्र शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि शांति की एक संस्था के रूप में उभरा, जिसका कार्य संघर्षों को रोकना और सहयोग को बढ़ावा देना था। उपनिवेशवाद-विरोधी सहायता से लेकर मानवीय राहत और शांति स्थापना तक , इसकी उपलब्धियाँ इसकी निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती हैं।

- दशकों से, यह शीत युद्ध के युद्धक्षेत्र से शीत युद्धोत्तर सहयोग की प्रयोगशाला में विकसित हुआ है। फिर भी, नौकरशाही, राजनीतिक हस्तक्षेप और धन की कमी ने इसकी क्षमता को सीमित कर दिया है।

- बाद की वैश्विक व्यवस्था एक बहुध्रुवीय और खंडित परिदृश्य में बदल गई है , जो राष्ट्रवाद, तकनीकी व्यवधानों और जलवायु सुभेद्यता से चिह्नित है - ये सभी चुस्त बहुपक्षीय प्रतिक्रियाओं की मांग करते हैं।

- उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के क्षरण से संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों - संप्रभु समानता, सामूहिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण विवाद समाधान - को खतरा है।

- सुरक्षा परिषद की संरचना वर्तमान शक्ति संतुलन को प्रतिबिंबित करने में विफल रही है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान जैसी उभरती शक्तियाँ वैधता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की माँग करती हैं।

- स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा उसकी लोकतांत्रिक साख , संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान, आर्थिक विकास और वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व पर आधारित है। इसे बाहर करने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और वैश्विक शासन सुधार कमज़ोर होंगे।

- संस्थागत कमजोरियों के बावजूद, यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएफपी और यूनिसेफ जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां मानवीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, जबकि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने समावेशी और सतत विकास के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया है।

- मानवाधिकार, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण पर संवाद को आकार देने में संयुक्त राष्ट्र की नियामक शक्ति एक सूक्ष्म लेकिन स्थायी उपलब्धि बनी हुई है।

आलोचनाएँ और कमियाँ

- संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता वीटो राजनीति से बाधित होती है , जहां प्रमुख शक्तियां वैश्विक कल्याण की तुलना में रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देती हैं।

- बजटीय कमी, विशेषकर अमेरिका जैसे प्रमुख योगदानकर्ताओं द्वारा भुगतान में देरी के कारण, परिचालन कमजोर हो गया है।

- नौकरशाही की जड़ता, खंडित जनादेश और निर्णयों का राजनीतिकरण अक्सर संगठन के प्रभाव को कमजोर कर देते हैं।

- इसके शांति मिशन नेक इरादे वाले हैं, लेकिन इन्हें सीमित अधिदेश और समन्वय की कमी से जूझना पड़ा है , जैसा कि रवांडा और स्रेब्रेनिका में देखा गया है।

- संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता का संकट वैश्विक नैतिक सहमति में गिरावट को दर्शाता है , जहां राष्ट्रवाद तेजी से सहयोग पर हावी हो रहा है।

सुधार और आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार: 21वीं सदी की शक्ति वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यता का विस्तार । भारत और अन्य उभरते देशों को शामिल करने से वैधता बढ़ेगी।

- परिचालन चपलता (Operational Agility): निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना, नौकरशाही संबंधी देरी को कम करना, तथा वास्तविक समय संकट प्रबंधन के लिए डिजिटल उपकरणों के साथ क्षेत्रीय एजेंसियों को सशक्त बनाना।

- नैतिक नेतृत्व: वैश्विक विवेक के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मानक भूमिका को पुनः प्राप्त करना - सत्ता के सामने सच बोलना और बिना किसी भय या पूर्वाग्रह के मानव अधिकारों की रक्षा करना।

- वित्तीय स्थिरता: मूल्यांकित योगदान और विविध साझेदारियों के माध्यम से पूर्वानुमानित, गैर-राजनीतिक वित्तपोषण सुनिश्चित करना।

- बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना: संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले शासन को समर्थन देने वाले पूरक स्तंभों के रूप में क्षेत्रीय साझेदारियों (जैसे जी20, अफ्रीकी संघ, आसियान) को मजबूत करना।

- सदस्य-राज्य उत्तरदायित्व: संयुक्त राष्ट्र केवल अपने सदस्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही मज़बूत हो सकता है। राज्यों को जड़ता के आलोचक के बजाय सुधार में भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिए।

निष्कर्ष:

80 वर्ष पूरे होने पर, संयुक्त राष्ट्र अतीत के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि संभावनाओं के प्रतीक के रूप में खड़ा है - संवाद और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक अपूर्ण, फिर भी अपरिहार्य मंच है। जैसा कि शशि थरूर याद दिलाते हैं, इसका उद्देश्य "मानवता को स्वर्ग ले जाना" नहीं था, बल्कि मानवता को नर्क से बचाना था। इसका नवीनीकरण, सैद्धांतिक वैश्विक सहयोग की चाहत रखने वाली दुनिया में बहुपक्षवाद को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और मानवीय बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“अपनी स्थापना के अस्सी वर्ष बाद भी, संयुक्त राष्ट्र अपरिहार्य और अपर्याप्त दोनों बना हुआ है।” बदलती वैश्विक शक्ति गतिशीलता और उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के आलोक में, संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर 2 – राजनीति और शासन – कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; शक्तियों का पृथक्करण; संविधान की कार्यप्रणाली)

संदर्भ (परिचय)

संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र के नैतिक आधार का प्रतिनिधित्व करती है – जो नागरिकों और संस्थाओं की कानूनी अनुपालन से परे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता है।

- इसमें मांग की गई है कि संवैधानिक पदाधिकारी ईमानदारी , संयम और कानून के शासन के प्रति सम्मान के साथ कार्य करें, तथा यह सुनिश्चित करें कि शासन संविधान के केवल शब्दों के प्रति ही नहीं, बल्कि उसकी भावना के प्रति भी वफादार रहे।

मुख्य तर्क

-

- संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा , 19वीं सदी में जॉर्ज ग्रोट के संवैधानिक स्वरूपों के प्रति श्रद्धा के विचार से उत्पन्न हुई है , जिसका बाद में बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर बल देने के लिए उल्लेख किया कि भारत में लोकतंत्र के लिए केवल संस्थागत डिजाइन की नहीं, बल्कि नैतिक संवर्धन की आवश्यकता है।

- संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संवैधानिक पदाधिकारियों से अपेक्षित मानदंडों, औचित्य और आचरण के पालन से है – यानि न्याय, निष्पक्षता और कानून के शासन को मूर्त रूप देने के लिए काले कानून से परे जाना है।

- यह ए.वी. डाइसी के ढांचे का अनुसरण करते हुए संवैधानिक कानून (अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय) और संवैधानिक परंपराओं या नैतिकता (गैर-न्यायसंगत लेकिन राजनीतिक या नैतिक जवाबदेही के माध्यम से बाध्यकारी) के बीच अंतर करता है।

न्यायिक विकास ने अपना दायरा बढ़ाया है:

- पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994) ने कानून को नैतिक सिद्धांतों के अवतार के रूप में मान्यता दी।

- एस.पी. गुप्ता मामले में परंपराओं के उल्लंघन को राजनीतिक परिणामों के साथ गंभीर नैतिक उल्लंघन माना गया।

- सबरीमाला मामले (2018) में अनुच्छेद 25 के तहत सार्वजनिक नैतिकता को संवैधानिक नैतिकता के समान माना गया, हालांकि बाद में इसे एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया।

- मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) ने इसे कानून के शासन और कार्यकारी औचित्य से जोड़ा, तथा मंत्रिस्तरीय नियुक्तियों में संयम बरतने का आग्रह किया।

- राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) और केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) ने इसे उदार मूल्यों, न्यायिक आदेशों के प्रति सम्मान और गैर-मनमाना शासन के साथ जोड़ा।

न्यायालय संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या एक नैतिक दिशासूचक के रूप में करते हैं जो संस्थागत कार्यों को संविधान की भावना के साथ संरेखित करता है – अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना, समावेशिता को बढ़ावा देना और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- संवैधानिक नैतिकता में स्पष्ट कानूनी रूपरेखा का अभाव है और जब न्यायालय नैतिकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं तो न्यायिक अतिक्रमण का खतरा हो सकता है।

- न्यायालयों पर अत्यधिक निर्भरता लोकतांत्रिक संस्थाओं और सार्वजनिक नैतिकता को कमजोर करती है, तथा नैतिक जिम्मेदारी को विधायिका और नागरिकों से दूर ले जाती है।

- अंबेडकर की चेतावनी आज भी प्रासंगिक है – लोकतंत्र तब तक एक “ऊपरी दिखावा” ही है जब तक कि संवैधानिक पाठ से परे नैतिक नागरिकता विकसित नहीं की जाती।

- राजनीतिक कार्यपालिकाओं के बीच एकसमान नैतिक मानकों का अभाव संवैधानिक नैतिकता के चयनात्मक आह्वान की ओर ले जाता है।

सुधार और आगे की राह

- नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को समाहित करने के लिए नागरिक शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा देना ।

- संस्थागत नैतिकता को मजबूत करना – सार्वजनिक अधिकारियों के लिए अनिवार्य आचार संहिता और न्यायिक जवाबदेही तंत्र।

- शासन के नैतिक आयामों और संवैधानिक परंपराओं पर संसदीय बहस को प्रोत्साहित करें ।

- शासन को कानून के शासन और नैतिक शासन के साथ संरेखित करने के लिए सिविल सेवा प्रशिक्षण और राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रमों में संवैधानिक नैतिकता को शामिल करना ।

- न्यायिक संयम और अंतर-संस्थागत संवाद को बढ़ावा देना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नैतिकता वैधानिकता का पूरक हो, न कि उसका स्थान ले ले।

निष्कर्ष:

संवैधानिक नैतिकता भारतीय लोकतंत्र की नैतिक आत्मा है—यह वैधानिकता को वैधता से जोड़ती है। जैसा कि आंबेडकर ने कल्पना की थी, नागरिकों, विधि-निर्माताओं और न्यायाधीशों के बीच इसे पोषित करना संविधान को एक मात्र दस्तावेज़ से एक जीवंत नैतिक प्रतिज्ञापत्र में बदलने के लिए आवश्यक है जो एक विविध लोकतंत्र में न्याय, समानता और गरिमा की रक्षा करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: “संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक भावना नहीं है; इसे विकसित करना होगा।” – बी.आर. अंबेडकर के कथन के प्रकाश में, चर्चा कीजिए कि भारतीय न्यायपालिका और राजनीतिक संस्थाओं ने समकालीन शासन में संवैधानिक नैतिकता के विचार की व्याख्या और व्यवहार कैसे किया है। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू