IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विविध

संदर्भ:

- वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो ने ‘लोकतंत्र को बढ़ावा देने’ के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के बारे में:

- पुरस्कार विजेता: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

- पुरस्कार का कारण: मारिया कोरिना माचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार “वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयास और तानाशाशी से लोकतंत्र में न्यायसंगत एवं शांतिपूर्ण संक्रमण हासिल करने के उनके संघर्ष के लिए” दिया गया है।

- महत्व: उन्होंने इस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में लोकतांत्रिक संक्रमण हासिल करने के अपने संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता, और एक ऐसी महिला के रूप में मान्यता प्राप्त की जो “बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखती हैं।”

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में:

- प्रकृति: यह स्वीडिश उद्योगपति, आविष्कारक और शस्त्र निर्माता अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित पाँच नोबेल पुरस्कारों में से एक है, जिनमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य के पुरस्कार शामिल हैं।

- पृष्ठभूमि: 1895 में, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत ने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, स्थायी सेनाओं को कम करने, या शांति कांग्रेसों का समर्थन करने वालों के लिए एक पुरस्कार निर्दिष्ट किया।

- पुरस्कार की स्थापना: नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना 1901 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी, और यह शांति, निरस्त्रीकरण और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता देता है।

- प्रेरणा: अल्फ्रेड नोबेल शांति श्रेणी को शामिल करने के लिए एक शांति कार्यकर्ता बर्था वॉन सटनर से प्रेरित थे।

- पुरस्कार देने वाली संस्था: यह पुरस्कार नॉर्वे की संसद (स्टोर्टिंगेट) द्वारा चुने गए नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रशासित होता है।

- प्रथम प्राप्तकर्ता: पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में दिया गया था और इसे दो प्राप्तकर्ताओं ने साझा किया था: जो स्विस मानवतावादी जीन हेनरी ड्यूनन्ट और फ्रांसीसी शांतिवादी फ्रेडरिक पासी थे।

स्रोत:

श्रेणी: राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ:

- जनसंख्या जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए पूर्व-परीक्षण अभ्यास कराने हेतु चार दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जैसा कि महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (आरजी एंड सीसीआई) ने कहा।

जनगणना के बारे में:

- विशेषता: भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या पर जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है।

- पहली जनगणना: भारत की पहली समकालिक जनगणना 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लोडेन, तत्कालीन भारत के जनगणना आयुक्त के तहत हुई थी।

- दशकीय प्रकृति: इसने 1872 से शुरू होकर हर 10 साल में विस्तृत सांख्यिकीय जानकारी लगातार प्रदान की है, जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहली गैर-समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी।

- कानूनी ढांचा: जनगणना संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने और जनगणना अधिकारियों की भूमिकाओं को परिभाषित करने के लिए 1948 का जनगणना अधिनियम अधिनियमित किया गया था। हालांकि अधिनियम कानूनी ढांचा प्रदान करता है, लेकिन यह एक विशिष्ट आवृत्ति का आदेश नहीं देता है, जिससे दशकीय पैटर्न एक परंपरा बन गया है, न कि एक संवैधानिक आवश्यकता।

- मंत्रालय: मई 1949 में, भारत सरकार ने जनसंख्या और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक स्थायी जनगणना संगठन की स्थापना की।

- कार्यान्वयन प्राधिकरण: बाद में महापंजीयक कार्यालय को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 को लागू करने का कार्य सौंपा गया, जिससे महत्वपूर्ण आंकड़ों को बनाए रखने में इसकी भूमिका और विस्तारित हुई।

जनगणना 2027 के बारे में:

- केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1948 के जनगणना अधिनियम की धारा 3 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 2027 में अगली दशकीय जनगणना कराने की सूचना दी है।

- जनगणना के लिए देश के अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च, 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है।

स्रोत:

श्रेणी: भूगोल

संदर्भ:

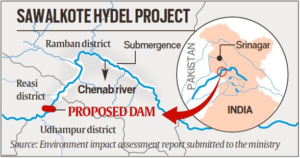

- पर्यावरण मंत्रालय की एक शीर्ष समिति ने सावलकोट जलविद्युत परियोजना को ताजा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है।

सावलकोट जलविद्युत परियोजना के बारे में:

- स्थान: यह 1,856 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर (नदी के प्रवाह का उपयोग, जिसमें बहुत कम या कोई जल भंडारण नहीं होता) जलविद्युत परियोजना है, जो रामबन, जम्मू-कश्मीर में चेनाब नदी (सिंधु जल संधि के तहत एक पश्चिमी नदी) पर स्थित है।

- गुरुत्वाकर्षण बांध: इस परियोजना की शुरुआत 1984 में हुई थी और इसे वर्षों में कई बार देरी का सामना करना पड़ा है। इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है, इसमें एक जलाशय के साथ एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध का निर्माण शामिल है।

- बिजली उत्पादन: एक बार चालू होने के बाद, सावलकोट से प्रति वर्ष 7,000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बना देगा।

- महत्व: सिंधु जल संधि (IWT) के निलंबित रहने के साथ, चेनाब नदी की जलविद्युत क्षमता का दोहन करने और आईडब्ल्यूटी की पश्चिमी नदियों पर भारत के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जाती है।

चेनाब नदी के बारे में:

- उद्गम: इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में दो धाराओं, चंद्र और भागा के संगम से होता है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। अपने ऊपरी इलाकों में, इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है।

- मार्ग: यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और त्रिम्मू के पास झेलम नदी को प्राप्त करने के बाद, चेनाब सतलज नदी में खाली हो जाती है।

- प्रमुख सहायक नदियाँ:

- बाएं किनारे: नीरू, तवी, नीरू और लिद्दरारी

- दाएं किनारे: अंस, भूत नाला, बिचलेरी, कलनई मरुसुदर और मियार नाला।

- चेनाब नदी पर प्रमुख परियोजनाएं: चेनाब नदी पर किश्तवाड़ में 390-मेगावाट की दुलहस्ती परियोजना, रामबन में 890-मेगावाट की बगलिहार परियोजना और रियासी में 690-मेगावाट की सलाल परियोजना स्थित है। ये परियोजनाएं क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

स्रोत:

श्रेणी: अर्थव्यवस्था

संदर्भ:

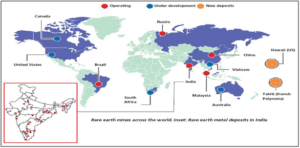

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने देशों को पत्र भेजे हैं जिनमें “दुर्लभ मृदा तत्वों से जुड़े उत्पादन के प्रत्येक और हर तत्व” पर निर्यात नियंत्रण का विवरण दिया गया है, और लगभग कुछ और भी जिसके बारे में वे सोच सकते हैं, भले ही वह चीन में निर्मित न हो।

दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में:

- प्रकृति: दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) 200 से अधिक उत्पादों में महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा प्रणालियों और कई अन्य में अनुप्रयोग शामिल हैं।

- दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रकार: परमाणु भार के आधार पर, दुर्लभ मृदा तत्वों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है – हल्के आरईई, जिनके परमाणु क्रमांक 57 से 63 (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm and Eu) हैं और भारी आरईई, जिनके परमाणु क्रमांक 64 से 71 (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu) हैं।

- विशेषताएं: आरईई उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उच्च चालकता और उच्च ऊष्मीय चालकता द्वारा विशेषित होते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व त्रिसंयोजक आवेश (+3) और समान आयनिक त्रिज्या साझा करते हैं, इसलिए समान गुण होते हैं।

- स्रोत: आरईई के प्रमुख स्रोत बास्टनासाइट (एक फ्लोरोकार्बोनेट जो कार्बोनाटाइट्स और संबंधित आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है), ज़ेनोटाइम (यट्रियम फॉस्फेट) जो आमतौर पर खनिज रेत जमा में पाया जाता है, लोपाराइट जो क्षारीय आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और मोनाजाइट (एक फॉस्फेट) हैं।

- सबसे प्रचुर दुर्लभ मृदा तत्व: सेरियम सबसे प्रचुर दुर्लभ मृदा तत्व है, जो लगभग तांबे जितना ही है।

- अनुप्रयोग: दुर्लभ मृदा तत्व भविष्य की तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और संचार और परमाणु ऊर्जा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आरईई की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इनके स्वच्छ ऊर्जा, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा आदि में व्यापक अनुप्रयोग भी हैं और इनके कोई समान विकल्प नहीं हैं।

- भारत द्वारा की गई पहल:

- एक दुर्लभ मृदा थीम पार्क की स्थापना और संयुक्त उद्यमों का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण उद्योग में भारत की स्थिति को बढ़ाना है।

- आरई और टाइटेनियम थीम पार्क बीएआरसी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को पूरा करने के लिए आईआरईएल द्वारा विकसित किया गया था।

- भारत विदेशी सहयोग के माध्यम से दुर्लभ मृदा तत्वों को परिष्कृत करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम में टोयोत्सु रेयर अर्थ्स इंडिया लिमिटेड जैसी पहलों और सहयोगों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है।

- आईआरईएल प्रसंस्करण संयंत्र गंजम, ओडिशा और अलुवा, केरल में स्थापित किए गए हैं।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

संदर्भ:

- भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित ‘सक्षम’ काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है।

सक्षम प्रणाली के बारे में:

- प्रकृति: सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट (SAKSHAM) एक स्वदेशी रूप से विकसित काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (UAS) ग्रिड सिस्टम है।

- कार्य प्रणाली: यह सुरक्षित आर्मी डेटा नेटवर्क (ADN) पर काम करने वाली एक मॉड्यूलर, हाई-एंड कमांड एंड कंट्रोल (C2) प्रणाली है।

- विशिष्टता: यह नव परिभाषित सामरिक युद्ध क्षेत्र (TBS) में व्यापक वायु स्थान सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसमें अब एयर लिटोरल (जमीन के स्तर से 3,000 मीटर, या 10,000 फीट तक का वायु स्थान) शामिल है।

- उद्देश्य: सिस्टम को शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और निष्प्रभावी करने के लिए डिजाइन किया गया है।

- विकास: इसका विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के सहयोग से किया गया है।

- प्रमुख विशेषताएं:

- यह शत्रुतापूर्ण ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का वास्तविक समय में पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और निष्प्रभावी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह कमांडरों के लिए सेंसर डेटा, काउंटर-ड्रोन सिस्टम और एआई-चालित एनालिटिक्स को मिलाकर एक वास्तविक समय, एकीकृत मान्यता प्राप्त यूएएस चित्र (RUASP) बनाता है।

- इसमें वास्तविक समय खतरा पहचान और एआई-सक्षम भविष्य कहनेवाला विश्लेषण, समन्वित प्रतिक्रिया के लिए सी-यूएएस सेंसर और हथियारों का एकीकरण, स्वचालित निर्णय समर्थन और 3डी युद्धक्षेत्र विज़ुअलाइज़ेशन शामिल है।

- यह अपने स्वयं के साथ-साथ शत्रु यूएएस डेटा, सी-यूएएस सेंसर, और सॉफ्ट- एवं हार्ड-किल सिस्टम को एक सामान्य जीआईएस-आधारित प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर सकता है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 1: भारतीय समाज - जनसंख्या और संबंधित मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

भारत द्वारा अनिर्दिष्ट आप्रवासन पर केंद्रित एक जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा ने जनसंख्या प्रशासन पर बहस को फिर से छेड़ दिया है। भारत के जनसांख्यिकीय चौराहे - युवा जनसंख्या, प्रवासन परिवर्तन और वृद्धावस्था प्रवृत्तियों - को देखते हुए, जनसंख्या, विकास और मानव क्षमता लक्ष्यों को संरेखित करने के लिए एक समग्र जनसांख्यिकीय मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एक व्यापक जनसांख्यिकीय मिशन की आवश्यकता क्यों है

- जनसंख्या नियंत्रण से परे: जनसांख्यिकी को प्रजनन और मृत्यु दर के मानकों से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के आयामों को भी शामिल करना होगा जो मानव क्षमता को आकार देते हैं।

- असमान क्षेत्रीय क्षमताएं: शैक्षिक और कौशल अवसंरचना क्षेत्रीय रूप से असंतुलित बनी हुई है, जिससे समृद्ध और वंचित आबादी के बीच असमानताएं बढ़ रही हैं, तथा वैश्विक कौशल केंद्र बनने की भारत की आकांक्षा सीमित हो रही है।

- जनसंख्या संतुलन के रूप में प्रवासन: आंतरिक प्रवासन क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असमानताओं को कम करता है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित होने के बावजूद, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कलंकित बना रहता है।

- वृद्धावस्था और दीर्घायु परिवर्तन: बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण आर्थिक रूप से उत्पादक वर्षों को पुनः परिभाषित करने, पेंशन मॉडल पर पुनर्विचार करने और वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा के लिए नियोक्ता-संचालित बचत प्रणालियों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- नीति में जनसांख्यिकीय मुख्यधाराकरण: नियोजन और आबंटन को प्रति व्यक्ति औसत के बजाय जनसंख्या संरचना द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसांख्यिकीय बदलाव कल्याण प्राथमिकताओं को सूचित करना।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- संकीर्ण नीतिगत दृष्टि: भारत की जनसांख्यिकीय बहसें अक्सर जनसंख्या उपयोग और सशक्तिकरण के बजाय जनसंख्या नियंत्रण तक ही सीमित रहती हैं।

- प्रवासियों के अधिकारों की उपेक्षा: गृह और मेजबान दोनों क्षेत्र प्रवासियों को मताधिकार से वंचित करते हैं, उन्हें राजनीतिक आवाज और सामाजिक जुड़ाव से वंचित करते हैं।

- खंडित संस्थागत प्रतिक्रिया: जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को रोजगार, स्वास्थ्य या शिक्षा नियोजन के साथ संरेखित करने के लिए कोई एकल समन्वय ढांचा मौजूद नहीं है।

- संख्याओं पर अत्यधिक जोर: प्रति व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से आयु संरचना, निर्भरता अनुपात और कमजोर जनसांख्यिकीय वर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

- क्षमता लेंस का अभाव: नीति निर्माण में अक्सर जनसंख्या को बोझ के रूप में देखा जाता है, न कि शिक्षा और स्वास्थ्य निवेश के माध्यम से विकास के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में।

सुधार और आगे की राह

- एक व्यापक जनसांख्यिकी मिशन शुरू करें: एक राष्ट्रीय निकाय को क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेपों के लिए प्रजनन, मृत्यु दर, प्रवासन, शिक्षा और वृद्धावस्था पर डेटा को एकीकृत करना चाहिए।

- प्रवासी समावेशन चार्टर: आंतरिक प्रवासियों के लिए मताधिकार सुवाह्यता और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करना; मेजबान-गृह राज्य समन्वय तंत्र को बढ़ावा देना।

- मानव क्षमता सूचकांकन: बजट आवंटन को निर्देशित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका डेटा को मिलाकर क्षेत्रवार क्षमता मीट्रिक विकसित करना।

- वृद्धावस्था तैयारी रणनीति: सेवानिवृत्ति मानदंडों को पुनः परिभाषित करना, वृद्धावस्था बीमा को मजबूत करना, तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीवन कौशल उन्नयन को प्रोत्साहित करना।

- शासन में जनसांख्यिकीय संवेदनशीलता: जनसंख्या के दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने के लिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के समान , सभी नीतियों में जनसांख्यिकीय प्रभाव आकलन को शामिल किया जाना चाहिए ।

निष्कर्ष

भारत का जनसांख्यिकीय लाभ तभी कायम रहेगा जब वह संख्याओं को क्षमताओं में बदलेगा। एक समग्र जनसांख्यिकीय मिशन - युवा क्षमता, प्रवासी समावेशन और वृद्धावस्था सुरक्षा को एकीकृत करते हुए - एक मानवीय जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए संतुलित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार जनसंख्या शासन सुनिश्चित कर सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत का जनसांख्यिकीय लाभ केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि क्षमताओं के पोषण और समावेशन में भी निहित है। एक समग्र जनसांख्यिकीय मिशन की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए जो युवा क्षमता और वृद्धावस्था की तैयारी को एकीकृत करे। (15 अंक, 250 शब्द)

(जीएस पेपर 2: स्वास्थ्य, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों से संबंधित मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

मध्य प्रदेश में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) से दूषित कफ सिरप के सेवन से 24 बच्चों की मौत भारत के दवा विनियमन, निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र की गहरी खामियों को उजागर करती है। यह त्रासदी दवा सुरक्षा, गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित करने में व्यवस्थागत विफलताओं को रेखांकित करती है।

प्रणालीगत चूक और मूल कारण

- विनियामक विखंडन: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत दोहरी नियंत्रण प्रणाली – जिसमें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) नई औषधियों को मंजूरी देता है और राज्य विनिर्माण लाइसेंस जारी करते हैं – के कारण ओवरलैप और खराब समन्वय होता है।

- निरीक्षण में कमी: तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा कंपनी का छह साल से केंद्रीय नियामकों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था, जबकि नियमों के अनुसार हर तीन साल में निरीक्षण अनिवार्य है। बाद में इस कारखाने में 300 से ज़्यादा नियामक उल्लंघन पाए गए।

- गुणवत्ता परीक्षण में विफलता: राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा यादृच्छिक बैच परीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन की उपेक्षा की गई। दूषित बैच एसआर-13 का वितरण से पहले कभी नमूना नहीं लिया गया और न ही उसका परीक्षण किया गया।

- लागत में कटौती और मिलावट: निर्माताओं ने लागत कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल-ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के स्थान पर सस्ते औद्योगिक विलायक डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया, जो एंटीफ्रीज में प्रयुक्त होने वाला एक विषैला यौगिक है – जो भारत के दवा संदूषण के इतिहास में एक आवर्ती मुद्दा है।

- कमजोर अंतर-राज्यीय निगरानी: एक बार एक राज्य में लाइसेंस प्राप्त होने के बाद, निर्माता बिना नए अनुमोदन के पूरे देश में उत्पाद बेच सकते हैं, जिससे मध्य प्रदेश जैसे आयातक राज्यों के लिए अंधे क्षेत्र बन जाते हैं।

आलोचनाएँ और संरचनात्मक कमज़ोरियाँ

- प्रतिक्रियात्मक शासन: कई बच्चों की मृत्यु के बाद ही जांच शुरू हुई; प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और फार्माकोविजिलेंस की अनुपस्थिति के कारण हस्तक्षेप में देरी हुई।

- अपर्याप्त जवाबदेही: स्थानीय निरीक्षकों का निलंबन और एक निर्माता की गिरफ्तारी, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के भीतर गहरी संस्थागत लापरवाही को छुपाती है।

- आवर्ती पैटर्न: भारत में (1986, 1998, 2020) और विदेशों में (गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, 2022) भारतीय निर्मित सिरप से जुड़ी इसी तरह की डीईजी से जुड़ी मौतें हुईं, फिर भी प्रणालीगत सुधार न्यूनतम रहा।

- सूचना अंतराल: लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं, वापस मंगाई गई दवाओं या निरीक्षण रिपोर्टों का कोई एकीकृत डेटाबेस मौजूद नहीं है, जिससे पता लगाने की क्षमता और सार्वजनिक पारदर्शिता कमजोर हो रही है।

- विश्वास का क्षरण: भारत की फार्मास्यूटिकल प्रतिष्ठा, जो “वैश्विक दक्षिण की फार्मेसी (pharmacy of the Global South)” होने के आधार पर बनी है, बार-बार सुरक्षा चूक के कारण प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

सुधार और आगे की राह

- राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण 2.0: लाइसेंसिंग, निरीक्षण और रिकॉल प्रक्रियाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए सीडीएससीओ और सभी राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों को जोड़ने वाला एक एकीकृत डिजिटल विनियामक मंच स्थापित करना।

- अनिवार्य फार्माकोविजिलेंस नेटवर्क: भारतीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम ( पीवीपीआई ) द्वारा समर्थित, सभी अस्पतालों और फार्मेसियों को कवर करते हुए एक प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया (एडीआर) रिपोर्टिंग और सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली बनाएं।

- मजबूत गुणवत्ता बुनियादी ढांचा: प्रतिवर्ष अच्छे विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) अनुपालन ऑडिट को लागू करना ; आपूर्ति श्रृंखलाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से बैच-स्तरीय ट्रेसिबिलिटी को डिजिटल बनाना।

- स्वतंत्र औषधि परीक्षण संवर्ग: परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के अंतर्गत क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं विकसित करना, ताकि निर्माता द्वारा स्वयं रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर निर्भरता को रोका जा सके।

- सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता: अमेरिकी FDA की “चेतावनी पत्र” प्रणाली के समान, निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघनों और रिकॉल का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करें ।

निष्कर्ष:

मध्य प्रदेश की त्रासदी कोई अकेली विफलता नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित विफलता है। भारत के औषधि सुरक्षा ढांचे को खंडित निगरानी से हटाकर एक एकल, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम नियामक तंत्र की ओर मोड़ना होगा जो यह सुनिश्चित करे कि बेची जाने वाली प्रत्येक दवा वास्तव में सुरक्षित और जीवन रक्षक हो ।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में औषधि संदूषण की बार-बार होने वाली घटनाएँ औषधि विनियमन और प्रवर्तन में गहरी खामियों की ओर इशारा करती हैं। भारत के औषधि नियामक ढाँचे की संरचनात्मक कमज़ोरियों का विश्लेषण कीजिए और जनता का विश्वास और सुरक्षा बहाल करने के लिए सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: https://www.thehindu.com/sci-tech/health/killer-cough-syrup/article70149440.ece