IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

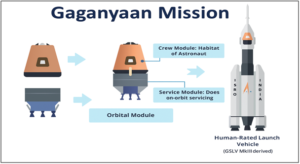

- इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने गुरुवार को कहा कि गगनयान मिशन का लगभग 90% विकास कार्य पूरा हो चुका है।

गगनयान मिशन के बारे में:

- प्रकृति: यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 3 दिनों के लिए 400 किमी की निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में भेजना तथा उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।

- महत्व: गगनयान की सफलता भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों (अमेरिका, रूस, चीन) के विशिष्ट समूह में शामिल कर देगी।

- चरणबद्ध मिशन: इसमें मानवरहित परीक्षण मिशन शामिल हैं, जिसके बाद पहला मानवयुक्त मिशन 2027 के आरंभ में होने की उम्मीद है।

- चयनित अंतरिक्ष यात्री: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला गगनयान के लिए भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं।

- प्रशिक्षण: बेंगलुरु में स्थापित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र कक्षा प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण, सिम्युलेटर प्रशिक्षण और फ्लाइट सूट प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में पैराबोलिक उड़ानों के माध्यम से सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण परिचय, एयरो-मेडिकल प्रशिक्षण, रिकवरी और उत्तरजीविता प्रशिक्षण, क्रू प्रशिक्षण सिम्युलेटर आदि शामिल हैं।

- चालक दल की सुरक्षा के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियां:

- मानव-रेटेड प्रक्षेपण यान (HLVM3): यह इसरो के LVM3 रॉकेट का संशोधित संस्करण है। इसमें ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं, जिन्हें मानव-रेटेड प्रक्षेपण आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया गया है। यह ऑर्बिटल मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा (400 किमी) में प्रक्षेपित करने में सक्षम है और इसमें आपात स्थिति के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च बर्न रेट वाले ठोस मोटर्स वाला क्रू एस्केप सिस्टम (CES) लगा है।

- ऑर्बिटल मॉड्यूल (OM): इसमें क्रू मॉड्यूल (CM) और सर्विस मॉड्यूल (SM) स्थित होते हैं, जिनमें जीवन रक्षक प्रणाली, एवियोनिक्स और प्रणोदन प्रणालियाँ होती हैं। CM एक रहने योग्य स्थान है जिसका वातावरण पृथ्वी जैसा है, जिसमें आंतरिक संरचना दाबयुक्त और बाह्य संरचना अदाबयुक्त होती है। SM, कक्षा में CM को सहारा देता है, तापीय, प्रणोदन, विद्युत प्रणालियाँ, एवियोनिक्स आदि प्रदान करता है, लेकिन यह अदाबयुक्त ही रहता है।

- मिशन के लिए प्रारंभिक परीक्षण:

- एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण (Integrated Air Drop Test (IADT): पैराशूट और मंदन प्रणालियों को आरंभ करना।

- परीक्षण वाहन मिशन (Test Vehicle Missions (TV): Test abort और प्रक्षेपण प्रणालियां।

- पैड एबॉर्ट टेस्ट (PAT): विभिन्न ऊंचाइयों से क्रू मॉड्यूल सुरक्षा की जांच करना।

- जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा (WSTF): नौसेना के सहयोग से पुनर्प्राप्ति परीक्षण।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई), जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) का प्रमुख है, ने उच्च जोखिम वाले सॉल्वैंट्स की आपूर्ति श्रृंखला पर नज़र रखने के लिए डिजिटल निगरानी का निर्देश दिया है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के बारे में:

- प्रकृति: यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) है।

- मंत्रालय: यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- अध्यक्षता: भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) सीडीएससीओ का प्रमुख है।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

- प्रमुख कार्य: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत, सीडीएससीओ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है,

- दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण

- नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों का अनुमोदन

- केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंसों का अनुमोदन

- राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों का समन्वय।

भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) के बारे में:

- डीसीजीआई भारत सरकार के सीडीएससीओ के विभाग का प्रमुख है ।

- यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV द्रव, टीके और सीरम जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

- डीसीजीआई भारत में दवाओं के विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी निर्धारित करता है।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि 26 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लेंगे।

आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) के बारे में:

- प्रकृति: दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना एशिया-प्रशांत के उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

- स्थापना: इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- सदस्य: इसके सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।

- आदर्श वाक्य: आसियान का आदर्श वाक्य “एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय” है।

- सचिवालय: इसका सचिवालय इंडोनेशिया, जकार्ता में स्थित है।

- निर्णय लेना: आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और आम सहमति है।

- मौलिक सिद्धांत: 1976 की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि (टीएसी) में निहित आसियान के मौलिक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

- सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान।

- प्रत्येक राज्य को बाह्य हस्तक्षेप, तोड़फोड़ या दबाव से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को जीने का अधिकार है।

- एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।

- मतभेदों या विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा।

- धमकी या बल प्रयोग का त्याग।

- आपस में प्रभावी सहयोग।

- संस्थागत तंत्र:

- आसियान शिखर सम्मेलन: यह क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और नीति निर्देश निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष मिलता है।

- आसियान समन्वय परिषद (एसीसी): यह आसियान समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।

- आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ): यह आसियान सदस्य देशों और उनके भागीदारों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत और सहयोग के लिए एक मंच है।

- आसियान के नेतृत्व वाले मंच:

- आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ): 1993 में शुरू किया गया, सत्ताईस सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान देने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया था।

- आसियान प्लस थ्री: 1997 में शुरू किया गया यह परामर्श समूह आसियान के दस सदस्यों, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है।

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस): पहली बार 2005 में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है और इसमें आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा-निर्धारक के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस बैठक: एडीएमएम-प्लस आसियान और उसके आठ वार्ता साझेदारों के लिए एक मंच है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत की बात यह है कि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है, जिससे उन्हें राज्य में काम करने के लिए अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिल गई है।

कफ़ाला प्रणाली के बारे में:

- प्रकृति: कफाला प्रणाली एक प्रायोजन प्रणाली है जिसका उपयोग सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में किया जाता है।

- उद्देश्य: यह प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों से आने वाले, जो इन देशों में काम करने आते हैं, की कानूनी स्थिति को नियंत्रित करता है। यह प्रवासी श्रमिकों को एक विशिष्ट नियोक्ता, जिसे “कफ़ील” कहा जाता है, से जोड़ता है, जो श्रमिक के वीज़ा और कानूनी स्थिति के लिए ज़िम्मेदार होता है।

- दोष: कफाला प्रणाली के अंतर्गत, नियोक्ता, जो प्रवासी श्रमिकों का प्रायोजक भी होता है, को उन पर अनुचित कानूनी लाभ प्राप्त था, क्योंकि कफाला की सहमति के बिना उन्हें नौकरी बदलने की अनुमति नहीं थी।

- गुलामी से तुलना: इसकी शोषणकारी प्रकृति के कारण, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए जो घरेलू काम, निर्माण आदि सहित नौकरियों के लिए मध्य पूर्व में आते हैं, आलोचकों ने अक्सर इसे आधुनिक गुलामी कहा है।

- कफाला प्रणाली कतर में 2022 फीफा विश्व कप से पहले अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आई थी, जहां हजारों प्रवासी श्रमिक, जिनमें से अधिकांश भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों से थे, निर्माण कार्य के दौरान कष्टदायक परिस्थितियों में काम करते हुए मारे गए थे।

- नई अनुबंध प्रणाली की विशेषताएं: यह नौकरी में गतिशीलता को सुगम बनाती है, जिससे कर्मचारियों को अनुबंध पूरा होने पर नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना ही नए रोज़गार में स्थानांतरित होने की सुविधा मिलती है। यह कर्मचारियों को नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करके नौकरी छोड़ने, वापस लौटने और स्थायी रूप से यात्रा करने का अधिकार भी प्रदान करती है, जिससे नियोक्ता की सहमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

- अन्य देशों में कफ़ाला व्यवस्था: 2009 में, बहरीन मध्य पूर्व में कफ़ाला व्यवस्था को समाप्त करने वाला पहला देश बना, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने 2015 में अपनी कफ़ाला व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, जिससे उन प्रवासी मज़दूरों को, जिनके अनुबंध समाप्त हो गए हैं, नया परमिट प्राप्त करने और 6 महीने के रोज़गार तलाशने वाले वीज़ा पर देश में रहने की अनुमति मिल गई। जीसीसी के जिन देशों में अभी भी सख्त कफ़ाला व्यवस्था लागू है, वे कुवैत, कतर और ओमान हैं।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- भारत सरकार द्वारा एआई रेडीनेस के लिए कौशल विकास (एसओएआर) कार्यक्रम शुरू किया गया है, और यह कौशल भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर शुरू किया गया है, जिसने 2015 से विभिन्न कौशल योजनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया है।

एआई रेडीनेस के लिए कौशल विकास (एसओएआर) कार्यक्रम के बारे में:

- लॉन्च: इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत की स्कूली शिक्षा और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखने को एकीकृत करना है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को तेजी से विकसित हो रही डिजिटल दुनिया के लिए तैयार किया जा सके।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: SOAR का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारत को AI-संचालित करियर और उद्यमशीलता के लिए अपने युवाओं को तैयार करके AI में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

- एनईपी 2020 के अनुरूप: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 छात्रों के बीच नवाचार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, उचित चरणों में, स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे समकालीन विषयों को शामिल करने पर जोर देती है।

- फोकस: यह कक्षा छह से बारह तक के स्कूली छात्रों और पूरे भारत के शिक्षकों पर केंद्रित है। यह छात्रों के लिए तीन लक्षित 15-घंटे के मॉड्यूल और शिक्षकों के लिए 45-घंटे का मॉड्यूल प्रदान कर रहा है। ये पाठ्यक्रम बुनियादी एआई और मशीन लर्निंग अवधारणाओं के साथ-साथ डेटा साक्षरता और प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग से भी परिचित कराते हैं।

- एआई में उत्कृष्टता केंद्र: इस दृष्टिकोण के समर्थन में, केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह केंद्र एआई-आधारित शिक्षण उपकरण विकसित करने, भारतीय भाषाओं के लिए बहुभाषी एआई संसाधनों को बढ़ावा देने और नवीन कक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- आईआईटी के साथ जुड़ाव: यह तकनीकी संस्थानों में एआई पाठ्यक्रम विकास को भी मजबूत करेगा और आईआईटी और एआईसीटीई-अनुमोदित कॉलेजों के मौजूदा प्रयासों को पूरक करेगा जो पहले से ही मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में उन्नत पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी - विकास और उनके निहितार्थ)

संदर्भ (परिचय)

एआई-जनित डीपफेक और कृत्रिम मीडिया के प्रसार ने गलत सूचना, चुनावी शुचिता और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। इसके जवाब में, भारत सरकार ने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई-जनित सामग्री की लेबलिंग अनिवार्य करते हुए आईटी नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

मुख्य तर्क:

- व्यापक प्रसार: जनरेटिव एआई में प्रगति ने फोटोरियलिस्टिक चित्र और वीडियो बनाना आसान बना दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई-जनरेटेड सामग्री का व्यापक प्रसार हुआ है। उदाहरण के लिए, मेटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर एआई-जनरेटेड सामग्री को लेबल करने की पहल की है ताकि उपयोगकर्ताओं को उनके सामने आने वाली सामग्री की प्रकृति के बारे में जानकारी मिल सके।

- लोकतांत्रिक जोखिम: एआई-जनित गलत सूचनाओं का तेज़ी से प्रसार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए ख़तरा बन गया है। भारत के आम चुनाव के दौरान, 75% से ज़्यादा मतदाता राजनीतिक डीपफ़ेक के संपर्क में आए, और लगभग एक-चौथाई मतदाताओं ने एआई-जनित सामग्री को असली माना।

- व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन: सार्वजनिक हस्तियों ने एआई-जनित मीडिया में उनकी तस्वीरों के दुरुपयोग की घटनाओं की सूचना दी है। उदाहरण के लिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक डीपफेक वीडियो उन्हें बदनाम करने के इरादे से बनाया और प्रसारित किया गया।

- उद्योग पहल: कंटेंट प्रोवेंस एंड ऑथेंटिसिटी गठबंधन (C2PA) ने डिजिटल सामग्री के मूल और संपादनों के सत्यापन को सक्षम करने के लिए कंटेंट क्रेडेंशियल्स नामक एक खुला तकनीकी मानक विकसित किया है। इस पहल का उद्देश्य मीडिया सामग्री के निर्माण और संशोधनों के बारे में पारदर्शी जानकारी प्रदान करके उसमें विश्वास स्थापित करना है।

- नियामक चुनौतियाँ: वर्तमान आईटी नियम, 2021, एआई-जनित सामग्री से जुड़ी जटिलताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन एआई-जनित सामग्री को लेबल करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश पेश करके इस नियामक अंतर को भरने का प्रयास करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता जागरूकता और विश्वास बढ़ेगा।

आलोचनाएँ / कमियाँ:

- प्रवर्तन जटिलता: विभिन्न प्लेटफार्मों और प्रारूपों में एआई-जनित सामग्री की सुसंगत पहचान और लेबलिंग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण प्रवर्तन चुनौतियां प्रस्तुत करता है।

- कानूनी अस्पष्टताएं: पूर्ण संसदीय जांच के बिना अधीनस्थ कानून की शुरूआत से लोकतांत्रिक वैधता और जवाबदेही के संबंध में चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

- सीमित प्रभाव साक्ष्य: अनिवार्य लेबलिंग, जैसा कि पिछले हस्तक्षेपों में देखा गया है, उपयोगकर्ता शिक्षा और प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही जैसे पूरक उपायों के बिना गलत सूचना को कम करने में सीमित प्रभावशीलता हो सकती है।

- वैश्विक समन्वय: विभिन्न देशों में एआई विषय-वस्तु विनियमन के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण, मानकीकृत प्रथाओं को स्थापित करने के प्रयासों को जटिल बनाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

सुधार/सिफारिशें:

- गतिशील विनियमन: एआई प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए नियमित रूप से विनियमों को अद्यतन करना।

- जन जागरूकता अभियान: एआई-जनित सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संभावित गलत सूचना की पहचान करने के लिए उपयोगकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए शैक्षिक पहलों को लागू करना।

- उद्योग सहयोग: मानकीकृत लेबलिंग प्रथाओं और सत्यापन उपकरणों को विकसित करने और अपनाने के लिए तकनीकी कंपनियों, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

- संसदीय निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि विनियमों में संशोधनों की गहन जांच हो और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए संसद में उन पर बहस हो।

- डिजिटल साक्षरता के साथ एकीकरण: उपयोगकर्ताओं को डिजिटल परिदृश्य को जिम्मेदारी से संचालित करने के लिए सशक्त बनाने हेतु व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में एआई सामग्री लेबलिंग को शामिल करना।

निष्कर्ष:

एआई-जनित सामग्री की प्रस्तावित अनिवार्य लेबलिंग डिजिटल क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। गतिशील नियमों को लागू करके, जन जागरूकता को बढ़ावा देकर और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत एआई-जनित गलत सूचनाओं से जुड़े जोखिमों को कम कर सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रख सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 'सिंथेटिक मीडिया' से आप क्या समझते हैं? भारत में ऐसी सामग्री को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर 3: पर्यावरण – संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी – विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव)

संदर्भ (परिचय)

भारत की राजधानी दिल्ली, खासकर मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों में, वायु प्रदूषण के गंभीर संकट से जूझ रही है। तमाम उपायों के बावजूद, शहर में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति बनी हुई है, जिससे जन स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर असर पड़ रहा है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण:

- वाहनों से होने वाला उत्सर्जन: दिल्ली में वाहनों की बढ़ती संख्या वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। डीज़ल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक वायुमंडल में फैलते हैं।

- निर्माण संबंधी धूल: शहर में चल रही निर्माण गतिविधियों से बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है, जो अन्य प्रदूषकों के साथ मिलकर वायु की गुणवत्ता को खराब कर देती है।

- औद्योगिक उत्सर्जन: दिल्ली और इसके आसपास के उद्योग जीवाश्म ईंधनों के जलने और अन्य प्रक्रियाओं से प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं, जिससे शहर में प्रदूषण का बोझ बढ़ जाता है।

- अपशिष्ट जलाना: प्लास्टिक और कार्बनिक पदार्थों सहित ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से वायु में जहरीला धुआं निकलता है।

- कृषि अवशेष जलाना: पड़ोसी राज्यों के किसान खेतों को साफ करने के लिए फसल अवशेष जलाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में धुआं और कण निकलते हैं जो दिल्ली तक पहुंचते हैं और प्रदूषण का स्तर बढ़ा देते हैं।

- मौसम संबंधी स्थितियां: सर्दियों के दौरान, दिल्ली में हवा स्थिर रहती है और हवा की गति कम होती है, जिससे प्रदूषक जमीन के पास फंस जाते हैं, जिससे धुंध पैदा होती है।

डेटा और रिपोर्ट:

- 2024 में, दिल्ली की औसत PM2.5 सांद्रता 108.3 µg/m³ थी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5 µg/m³ IQAir के वार्षिक दिशानिर्देश से 21 गुना अधिक है ।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बताया कि अक्टूबर 2025 में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 293 दर्ज करके ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गया, जो एक अस्थायी सुधार का संकेत है ।

क्लाउड सीडिंग: एक प्रस्तावित समाधान

क्लाउड सीडिंग क्या है?

क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को बादलों में फैलाकर वर्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इसका उद्देश्य वर्षा को प्रेरित करना है, जिससे हवा से प्रदूषक अस्थायी रूप से साफ हो सकें।

प्रभावशीलता और सीमाएँ:

- बादलों की उपस्थिति पर निर्भरता: क्लाउड सीडिंग के लिए प्राकृतिक बादलों की उपस्थिति आवश्यक है। पर्याप्त बादल आवरण के बिना, सीडिंग से वर्षा नहीं हो सकती।

- अस्थायी राहत: सफल होने पर भी, प्रदूषण में कमी अल्पकालिक होती है, तथा कुछ ही दिनों में स्तर खतरनाक स्थिति में लौट आता है।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त रसायन, जैसे सिल्वर आयोडाइड, पर्यावरण में जमा हो सकते हैं, जिससे मृदा और जल की गुणवत्ता पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

- उच्च लागत: बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग को क्रियान्वित करना महंगा है और इससे संसाधनों को अधिक प्रभावी, दीर्घकालिक प्रदूषण नियंत्रण उपायों से हटाया जा सकता है।

दिल्ली में वर्तमान स्थिति:

दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद के धुंध भरे मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के परीक्षण शुरू किए हैं। हालाँकि शुरुआती परीक्षणों में कुछ सफलता मिली है, लेकिन विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि क्लाउड सीडिंग को एक पूरक उपाय माना जाना चाहिए, न कि प्राथमिक समाधान।

अनुशंसित दीर्घकालिक समाधान

- उत्सर्जन मानकों को सुदृढ़ करना: प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहनों और उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंड लागू करें।

- स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना: औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना।

- बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन: खुले में जलाने से रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण को बढ़ाना।

- सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना: पराली जलाने के विकल्प को बढ़ावा देना, जैसे कि ‘हैप्पी सीडर ‘ मशीन का उपयोग, जिससे हानिकारक उत्सर्जन छोड़े बिना फसल अवशेषों का प्रबंधन किया जा सके।

- जन जागरूकता अभियान: नागरिकों को वायु प्रदूषण के स्रोतों और प्रभावों के बारे में शिक्षित करना तथा स्वच्छ वायु में योगदान देने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

- उन्नत निगरानी और प्रवर्तन: वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत करना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियमों को लागू करना।

निष्कर्ष

हालाँकि क्लाउड सीडिंग से दिल्ली के वायु प्रदूषण से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। शहर में वायु गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यापक और दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से प्रदूषण के मूल कारणों का समाधान आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट के समाधान के रूप में क्लाउड सीडिंग का प्रस्ताव रखा गया है। इसकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और शहर की वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु वैकल्पिक उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू