IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: भूगोल

प्रसंग:

- बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है, जिससे, खासकर उत्तरी तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है।

चक्रवात के बारे में:

- परिभाषा: चक्रवात निम्न दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर तेज़ी से अंदर की ओर हवा का संचार होते हैं। चक्रवातों के साथ आमतौर पर भयंकर तूफ़ान और ख़राब मौसम भी आता है।

- नामकरण: चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ साँप की कुंडलियाँ है। इसे हेनरी पेडिंगटन ने गढ़ा था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र में कुंडलित साँपों जैसे प्रतीत होते हैं।

- हवा की दिशा: उत्तरी गोलार्ध में हवा वामावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है।

- प्रकार: चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में:

- परिभाषा: उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंसक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तथा हिंसक पवनों, बहुत भारी वर्षा और तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं।

- विशिष्टता: उष्णकटिबंधीय चक्रवात संसार की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं।

- आवश्यक परिस्थितियाँ: उष्णकटिबंधीय तूफानों के निर्माण और तीव्रता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं:

- 27° सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह।

- कोरिओलिस बल की उपस्थिति

- ऊर्ध्वाधर हवा की गति में छोटे बदलाव।

- पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न-स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण।

- समुद्र तल से ऊपर ऊपरी विचलन प्रणाली।

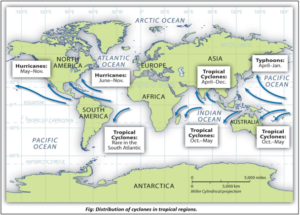

- विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नाम: इन्हें चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है; कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में वेस्ट इंडियन द्वीप समूह में हरिकेन के नाम से; पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के गिनी भूमि में टॉरनेडो के नाम से; उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली-विली के नाम से और हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण एक नई प्रक्रिया है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया में क्षेत्र के कई देश शामिल होते हैं और यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के तत्वावधान में किया जाता है।

अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में:

- विभिन्न नाम: बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को मध्य-अक्षांश अवदाब, शीतोष्ण चक्रवात, वाताग्र अवदाब और तरंग चक्रवात कहा जाता है।

- स्थान: ये दोनों गोलार्धों में 35° और 65° अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर सक्रिय होते हैं।

- विशिष्टता: गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और सर्दियों के मौसम में अधिक स्पष्ट होती है। इन्हीं अक्षांश क्षेत्रों में ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायुराशियाँ मिलती हैं और वाताग्र बनाती हैं।

- गठन: शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति और विकास को ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के केवडिया के निकट राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व करेंगे।

सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में:

- जन्म: उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था।

- कैरियर: उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी की, रोमन कानून में पुरस्कार अर्जित किया और 1913 में बैरिस्टर के रूप में भारत लौट आए।

- विरासत: अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ दृष्टिकोण के लिए उन्हें “भारत के लौह पुरुष” के रूप में जाना जाता है। उन्हें राष्ट्रीय एकता और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है।

- केवडिया में 182 मीटर (600 फीट) ऊँची दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के रूप में मनाया जाता है।

- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान:

- उन्होंने सूखे के कारण फसल बर्बाद होने से प्रभावित किसानों के लिए कर छूट की मांग करते हुए खेड़ा सत्याग्रह (1918) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- उन्होंने बारदोली सत्याग्रह (1928) के दौरान अन्यायपूर्ण कर वृद्धि के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें अपने नेतृत्व के लिए “सरदार” की उपाधि मिली।

- असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गांधीजी के दृष्टिकोण को अपनाया और 1930 में नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया और अपनी भागीदारी के लिए कई बार कारावास का सामना किया।

- उन्होंने 1931 में कांग्रेस के 46वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें गांधी-इरविन समझौते पर चर्चा हुई।

- भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।

- भारत की स्वतंत्रता के बाद भूमिका:

- वह भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे।

- उन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे लाखों लोगों के लिए स्थिरता और लोकतंत्र सुनिश्चित हुआ। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने रियासतों को स्वतंत्रता की घोषणा करने की अनुमति दी।

- उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना और देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- नौकरशाही प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान के लिए उन्हें “भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत” के रूप में याद किया जाता है।

- राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल) सरदार पटेल के 1947 के भाषण का सम्मान करता है, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों को “भारत का इस्पात ढांचा” कहा था और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके समर्पण को सुदृढ़ किया था।

- उन्होंने संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- ज्ञान भारतम मिशन, पांडुलिपियों के संरक्षण, रखरखाव और डिजिटलीकरण के लिए देश भर के लगभग 20 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

ज्ञान भारतम मिशन के बारे में:

- लॉन्च: ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी।

- उद्देश्य: मिशन का उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत को विश्व भर में साझा करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी (एनडीआर) के रूप में जाना जाने वाला एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म को संरक्षित और स्थापित करना है।

- नोडल मंत्रालय: यह भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत की पहचान, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण, संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।

- महत्व: कृति सम्पदा (पांडुलिपियों का राष्ट्रीय डेटाबेस) में 44 लाख से अधिक पांडुलिपियों के दस्तावेज मौजूद हैं, जो दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, कला, साहित्य और आध्यात्मिकता जैसे क्षेत्रों में भारत के सभ्यतागत ज्ञान को संरक्षित करता है।

- समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना: क्लस्टर केंद्रों को स्वैच्छिक सेवा की भावना से प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अनुभवी एक समर्पित ज्ञान भारतम् प्रकोष्ठ का गठन करने के लिए कहा गया है, जो ईमानदारी के साथ केंद्र का प्रतिनिधित्व करेगा, साथ ही सहयोग को बढ़ावा देने और सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिए संचार के एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में भी कार्य करेगा।

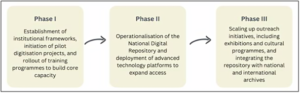

- मिशन के घटक:

- सर्वेक्षण एवं दस्तावेज़ीकरण: राष्ट्रव्यापी स्तर पर पांडुलिपियों की पहचान एवं सूचीकरण।

- संरक्षण एवं पुनरुद्धार: वैज्ञानिक एवं पारंपरिक तरीकों से नाजुक ग्रंथों की सुरक्षा करना।

- डिजिटलीकरण एवं रिपोजिटरी: एआई-सहायता प्राप्त डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी का निर्माण।

- प्रौद्योगिकी एवं एआई नवाचार: हस्तलिखित पाठ पहचान और ज्ञान-सेतु एआई चैलेंज जैसे उपकरण।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की पुनः पुष्टि की।

संयुक्त राष्ट्र के बारे में:

- प्रकृति: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अपने सदस्य राज्यों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर: इस चार्टर में एक प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 19 अध्यायों में बांटा गया है।

- संयुक्त राष्ट्र का विकास:

- 1920: लीग ऑफ नेशंस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था।

- 1941: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 26 देशों के प्रतिनिधियों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए युद्धोत्तर संगठन की स्थापना का आह्वान किया गया।

- 1945: 26 जून को 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर, 1945 को अपने संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसमर्थन के बाद अस्तित्व में आया।

- उद्देश्य:

- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना

- मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना

- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना

- राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना।

- मुख्यालय: संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।

- सदस्यता: पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश शामिल हो गए हैं और इसने शांति स्थापना, मानवीय सहायता और मानवाधिकार सहित कई वैश्विक मुद्दों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग:

- सामान्य सम्मेलन,

- सुरक्षा परिषद,

- आर्थिक और सामाजिक परिषद,

- ट्रस्टीशिप परिषद,

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और

- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में:

- भूमिका: महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श, नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है।

- सदस्य: संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व महासभा में होता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है।

- बैठक: प्रत्येक वर्ष सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य वार्षिक महासभा सत्र और सामान्य बहस के लिए न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में मिलते हैं, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और संबोधित करते हैं।

- निर्णय लेना: शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और बजट संबंधी मामलों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य मुद्दों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं।

- इसके अध्यक्ष का चुनाव: महासभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक वर्ष सभा द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में:

- भूमिका: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी इसकी है।

- सदस्य: सुरक्षा परिषद पंद्रह सदस्य देशों से बनी है, जिसमें पांच स्थायी सदस्य – चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका – और दस गैर-स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें क्षेत्रीय आधार पर महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

- आलोचना: पाँचों सरकारों के पास मौजूद बिना शर्त वीटो को संयुक्त राष्ट्र का सबसे अलोकतांत्रिक चरित्र माना गया है। “वीटो शक्ति” का अर्थ सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो (अस्वीकार) करने की स्थायी सदस्य की शक्ति है।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि सिवेट कॉफी (जिसे कोपी लुवाक के नाम से जाना जाता है ), जो मुख्य रूप से एशियाई पाम सिवेट के मल से उत्पादित होती है, प्राकृतिक रूप से उगाई गई रोबस्टा बीन्स की तुलना में अलग दिखती है।

एशियाई पाम सिवेट के बारे में:

- सामान्य नाम: एशियाई पाम सिवेट को टोडी कैट या कॉमन पाम सिवेट के नाम से भी जाना जाता है।

- वितरण: यह एक छोटा, रात्रिचर स्तनपायी है जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।

- वैज्ञानिक नाम: यह विवर्रिडे परिवार का सदस्य है, जिसमें अन्य सिवेट और नेवले की प्रजातियाँ भी शामिल हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैराडॉक्सुरस हेर्मैफ्रोडिटस है ।

- शारीरिक विशेषताएँ: इसका शरीर लंबा और पतला, पैर छोटे और थूथन नुकीला होता है। इसका वज़न 2 से 5 किलोग्राम (4.4 से 11 पाउंड) के बीच होता है और पूंछ सहित इसकी लंबाई लगभग 53 से 71 सेमी (21 से 28 इंच) होती है।

- व्यवहार: ऐसा माना जाता है कि यह, संभोग के दौरान कुछ समय के लिए छोड़ कर एकान्त जीवन शैली अपनाता है।

- विशिष्टता: इसका फर भूरे-भूरे रंग का होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं, और इसकी आँखों के चारों ओर एक सफ़ेद मुखौटे जैसा निशान होता है। खतरे या परेशानी होने पर इसकी गुदा गंध ग्रंथियाँ रासायनिक सुरक्षा के रूप में एक उबकाई लाने वाला स्राव छोड़ती हैं।

- रात्रिचर: यह एक रात्रिचर प्राणी है और विभिन्न प्रकार के शिकार खाता है, जिनमें कीड़े, छोटे स्तनधारी और फल शामिल हैं।

- कॉफी उद्योग में प्रासंगिकता: एशियाई पाम सिवेट की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक उनकी कॉफी बीन्स को पचाने की क्षमता है, जो उन्हें कुछ देशों में कॉफी उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है।

- संरक्षण स्थिति: इसे IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत ‘न्यूनतम चिंताजनक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 2: स्वास्थ्य नीतियां, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग)

संदर्भ (परिचय)

दूषित कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत भारत के बाल चिकित्सा दवा विनियमन में खामियों को उजागर करती है। असुरक्षित दवाओं पर प्रतिबंध के बावजूद, अपर्याप्त निगरानी, कमज़ोर फार्माकोविजिलेंस और भारत-विशिष्ट बाल चिकित्सा दिशानिर्देशों का अभाव संविधान के अनुच्छेद 39(f) के तहत बच्चों के स्वास्थ्य अधिकारों के साथ समझौता करता है।

बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में वर्तमान चुनौतियाँ

- नियामक खामियाँ: सीडीएससीओ बड़े निर्माताओं को नियंत्रित करता है; राज्य औषधि अधिकारी छोटी इकाइयों को नियंत्रित करते हैं। निगरानी में अनियमितता है, जिससे असुरक्षित दवा वितरण को बढ़ावा मिलता है।

- बाल चिकित्सा -विशिष्ट दिशानिर्देशों का अभाव : बच्चे "चिकित्सीय अनाथ" हैं, क्योंकि अधिकांश नैदानिक परीक्षण वयस्कों पर केंद्रित होते हैं; खुराक अक्सर वयस्क दवा से निकाली जाती है, जिससे अधिक खुराक का खतरा रहता है।

- ओवर-द-काउंटर दवाओं के जोखिम: खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर-द-काउंटर दवाओं का शहरी उपयोग आम है; देखभाल करने वालों में अक्सर सही खुराक और संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता का अभाव होता है।

- अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना: सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को सख्त दिशा-निर्देशों तथा घटिया या स्थानापन्न दवाओं के प्रति शून्य सहनशीलता की आवश्यकता है; किशोरों द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर निगरानी रखना भी आवश्यक है।

- आंकड़ों की कमी: नीतियां विदेशी या वयस्क-केंद्रित आंकड़ों पर निर्भर करती हैं; भारतीय बाल चिकित्सा फार्माकोजेनेटिक्स और पर्यावरणीय कारकों (जैसे, कुपोषण) को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया जाता है।

कानूनी और नीतिगत ढांचा

- बाल संरक्षण कानून: भारत में लगभग 13 बाल-विशिष्ट नीतियां हैं (जैसे, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974, भारत नवजात कार्य योजना 2014) और लगभग 10 कानून (जैसे, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, आधार अधिनियम) जो श्रम , यौन शोषण और कल्याण को लक्षित करते हैं।

- सीमाएं: अधिकांश ध्यान श्रम और दुर्व्यवहार से सुरक्षा पर है; बाल चिकित्सा में फार्माकोविजिलेंस में मजबूत नीति और कानूनी निगरानी का अभाव है।

- वैश्विक तुलना: यूरोपीय संघ के पास बाल चिकित्सा उपयोग विपणन प्राधिकरण है; अमेरिका बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि अधिनियम लागू करता है। दोनों ही बाल चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में तुलनीय विधायी ढाँचे का अभाव है।

आर्थिक और सामाजिक विचार

- वहनीयता: स्वास्थ्य देखभाल की उच्च लागत गरीब परिवारों को और अधिक गरीबी में धकेलती है; आवश्यक बाल चिकित्सा दवाएं सस्ती होनी चाहिए।

- आवश्यक औषधि अवधारणा: बच्चों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधि सूची ( ईएमएलसी ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं का मार्गदर्शन करती है; भारत की ईएमएलसी अद्यतन अनियमित है, जिससे उपलब्धता और पहुंच प्रभावित होती है।

- जन जागरूकता: देखभाल करने वालों और फार्मासिस्टों को सही खुराक, लेबलिंग और प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।

अंतर्राष्ट्रीय सबक और जिम्मेदारियाँ

- वैश्विक घटनाएँ: दूषित बाल चिकित्सा सिरप के कारण गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया और कैमरून में मौतें हुई हैं; एक फार्मास्युटिकल केंद्र के रूप में भारत की भूमिका सुरक्षित निर्यात की जिम्मेदारी डालती है।

- समग्र नीति की आवश्यकता: बच्चों के लिए संशोधित वयस्क दवाएं ऑफ-लेबल और असुरक्षित हैं; भारत को सुरक्षा, निगरानी और सार्वजनिक शिक्षा को एकीकृत करने वाले ढांचे की आवश्यकता है।

सुझाए गए सुधार / सिफारिशें

- मजबूत फार्माकोविजिलेंस: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विशेष बाल चिकित्सा औषधि निगरानी अवसंरचना का निर्माण करना।

- कानून: स्पष्ट खुराक, निर्माण और सुरक्षा मानकों के साथ बाल चिकित्सा -विशिष्ट दवा कानून बनाना ।

- अनुसंधान एवं डेटा: बच्चों के लिए भारत-केंद्रित नैदानिक परीक्षणों और फार्माकोजेनेटिक अध्ययनों को बढ़ावा देना।

- जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण: देखभालकर्ताओं, फार्मासिस्टों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित बाल चिकित्सा पद्धतियों पर अनिवार्य प्रशिक्षण।

- ईएमएलसी अपडेट: भारत की बाल चिकित्सा संबंधी आवश्यक दवाओं की सूची को नियमित रूप से अद्यतन करना; सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में सामर्थ्य और उपलब्धता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

बच्चे आश्रित और सुभेद्य होते हैं; उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सक्रिय नीति, कठोर नियामक निगरानी और जन जागरूकता की आवश्यकता है। भारत को चिकित्सा त्रासदियों को रोकने, सुरक्षित बाल चिकित्सा दवाइयाँ सुनिश्चित करने और संवैधानिक स्वास्थ्य अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक समग्र, भारत-विशिष्ट ढाँचा स्थापित करना होगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा समावेशी और सतत स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप कदम सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत और उसके पड़ोसी)

संदर्भ (परिचय)

1992 में शुरू हुई आसियान के साथ भारत की भागीदारी, 2022 तक वार्ता साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो गई है। बहुध्रुवीय और अस्थिर भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत (एफओआईआईपी) के दृष्टिकोण का केंद्र है।

भारत-आसियान संबंधों का ऐतिहासिक विकास

- प्रारंभिक सहभागिता: भारत 1995 में आसियान वार्ता साझेदार बना और 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच में शामिल हुआ। 2002 में प्रथम आसियान-भारत शिखर सम्मेलन ने संबंधों को उन्नत किया।

- रणनीतिक उन्नयन: 2012 में शिखर-स्तरीय साझेदारी और भारत की रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई; 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित किया गया।

- स्मरणीय उपलब्धियां: समारोह में आसियान-भारत कार रैली, आईएनएस सुदर्शनी नौसैनिक अभियान, तथा दिल्ली में 2018 गणतंत्र दिवस परेड में नेताओं की उपस्थिति शामिल थी।

प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका और भू-राजनीतिक महत्व

- सतत नेतृत्व: मोदी ने 19 पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में से नौ में भाग लिया, तथा क्षेत्रीय स्थिरता में आसियान की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया।

- एफओआईआईपी विजन: भारत अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को संतुलित करने के लिए एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तलाश कर रहा है।

- आसियान एक महत्वपूर्ण भूमिका में: आसियान चीन से जुड़े समुद्री विवादों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मध्यस्थता करता है तथा प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ

- शिखर सम्मेलन 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज़ और जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची सहित कई नेता इसमें शामिल होंगे; चीन और रूस का प्रतिनिधित्व उनके प्रतिनिधि करेंगे। घरेलू प्रतिबद्धताओं के कारण मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।

- आसियान अपेक्षाएं: आसियान व्यापार, विकास और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत से गहन सहभागिता चाहता है; मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखते हैं।

- बहुध्रुवीय चुनौतियाँ: अमेरिका-आसियान संबंध तनावपूर्ण हैं; चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता और समुद्री विवाद भारत के लिए आसियान के सामरिक महत्व को रेखांकित करते हैं।

आर्थिक और सामरिक आयाम

- व्यापार और विकास: संवर्धित द्विपक्षीय व्यापार, क्षमता निर्माण पहल और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएं भारत-आसियान सहयोग को मजबूत बनाती हैं।

- सुरक्षा सहयोग: एक प्रमुख हिंद महासागर शक्ति के रूप में भारत की भूमिका आसियान के क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की पूरक है।

- सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक संबंध: साझा इतिहास, लोगों के बीच संबंध और सांस्कृतिक कूटनीति साझेदारी के अभिन्न अंग बने हुए हैं।

सुधार / सिफारिशें

- बहुपक्षीय सहभागिता को गहन करना: भारत-प्रशांत शासन को आकार देने के लिए ईएएस और आईओआरए जैसे क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी।

- आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना: आसियान देशों के साथ व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना।

- सुरक्षा सहयोग पर ध्यान: संयुक्त समुद्री अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना, और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्षमता निर्माण।

- सांस्कृतिक कूटनीति: रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए लोगों के बीच, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का विस्तार करना।

निष्कर्ष:

बहुध्रुवीय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय रणनीति में आसियान केंद्रीय भूमिका निभाता है। व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक जुड़ाव को मज़बूत करने से भारत भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का सामना करते हुए एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में कार्य कर सकेगा और मोदी के सहयोगी एवं समावेशी एशिया के दृष्टिकोण को साकार कर सकेगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत-आसियान संबंधों के विकास का परीक्षण कीजिए और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक एवं आर्थिक प्राथमिकताओं का आकलन कीजिए। क्षेत्रीय स्थिरता और अपनी एक्ट ईस्ट नीति को मज़बूत करने के लिए भारत आसियान का लाभ कैसे उठा सकता है?