IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने निपाह वायरल रोग के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (एमएबी) के विकास और उत्पादन के लिए पात्र संगठनों, कंपनियों और निर्माताओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है।

निपाह वायरस के बारे में:

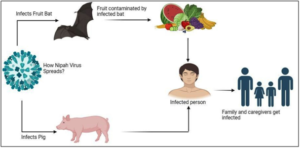

- प्रकृति: निपाह वायरस ( एनआईवी ) एक जूनोटिक वायरस है (जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है) और यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच भी फैल सकता है।

- परिवार: निपाह वायरस एन्सेफलाइटिस का कारण बनने वाला जीव पैरामाइक्सोविरिडे परिवार , हेनिपावायरस वंश का एक आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है , और हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है।

- जीनोम संरचना: NiV जीनोम एक ऋणात्मक-अर्थ एकल-रज्जुक RNA है। यह N, P, M, F, G, और L जैसे संरचनात्मक प्रोटीन उत्पन्न करता है।

- वैश्विक प्रसार: निपाह वायरस की पहचान सबसे पहले 1998-99 में मलेशिया में सुअर पालकों में फैले प्रकोप के दौरान हुई थी। इस वायरस के निशान कंबोडिया, घाना और थाईलैंड जैसे कई देशों में पाए गए हैं।

- भारत में पहली बार फैला: भारत में निपाह वायरस का पहला प्रकोप वर्ष 2001 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ था।

- मेजबान: NiV प्रारंभ में घरेलू सूअरों, कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों में दिखाई दिया।

- संचरण: यह फल चमगादड़ों (जीनस टेरोपस) के माध्यम से फैलता है। यह वायरस चमगादड़ के मूत्र, मल, लार और प्रसव द्रव में पाया जाता है।

- मृत्यु दर: मामले में मृत्यु दर 40% से 75% तक होती है।

- लक्षण: यह मनुष्यों में एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसमें बुखार, सिरदर्द, उनींदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित रूप से मृत्यु भी शामिल है।

- निदान: इसका निदान शारीरिक तरल पदार्थों से वास्तविक समय पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) और एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख (एलिसा) के माध्यम से एंटीबॉडी का पता लगाने के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है।

- रोकथाम: वर्तमान में, मनुष्यों या जानवरों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, रिबाविरिन, एक एंटीवायरल दवा, निपाह वायरस एन्सेफलाइटिस के रोगियों में मृत्यु दर को कम करने में भूमिका निभा सकती है।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- संरक्षणवादियों, वन्यजीव अधिकारियों, शिक्षाविदों और छात्रों ने मिलकर रौमारी डोंडुवा आर्द्रभूमि परिसर, जो लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है, के लिए रामसर स्थल का दर्जा दिलाने की मांग की है।

लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में :

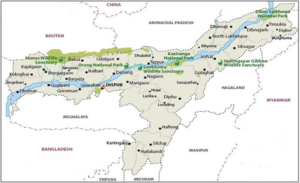

- स्थान: यह असम के नागांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है।

- क्षेत्रफल: इसका क्षेत्रफल लगभग 70.13 वर्ग किमी है।

- काजीरंगा बाघ अभयारण्य से संबद्ध: इसे 2007 में काजीरंगा बाघ अभयारण्य का बफर जोन घोषित किया गया और यह बड़े लाओखोवा-बुराचपोरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया।

- मानव-बहुल क्षेत्रों से घिरा हुआ: यह ब्रह्मपुत्र घाटी का एक हिस्सा है और अभयारण्य उत्तर को छोड़कर सभी तरफ से मानव-बहुल क्षेत्रों से घिरा हुआ है।

- वनस्पति: लाओखोवा वनस्पतियों से समृद्ध है, जिसमें घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और अर्ध-सदाबहार वन सहित विविध वनस्पति प्रजातियां हैं।

- जीव-जंतु: इसका मुख्य आकर्षण महान भारतीय एक सींग वाला गैंडा है । यहाँ पाए जाने वाले अन्य जानवरों में भारतीय शाही बंगाल बाघ, हाथी, जंगली सूअर, सिवेट बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, हॉग हिरण, एशियाई जल भैंसा, बंगाल फ्लोरिका, तेंदुआ, एशियाई भैंसा आदि सहित पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ शामिल हैं।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- उज़्बेकिस्तान में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान लखनऊ को यूनेस्को द्वारा ‘रचनात्मक पाककला शहर’ घोषित किया गया। यह सम्मान शहर के सदियों पुराने अवधी व्यंजनों और जीवंत खाद्य परंपराओं का सम्मान करता है।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (यूसीसीएन) के बारे में:

- निर्माण: इसकी स्थापना 2004 में यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के लक्ष्यों को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और तेजी से शहरीकरण जैसे खतरों के प्रति लचीलापन मजबूत करने के लिए की गई थी।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है।

- कवरेज: यह नेटवर्क सात रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है: शिल्प और लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिज़ाइन, पाककला, साहित्य और संगीत। इस नेटवर्क का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है।

- सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप: यह सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सतत शहर और समुदाय हैं।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है: यह सदस्य शहरों को रचनात्मकता को शहरी विकास के एक आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देने की अनुमति देता है, विशेष रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से।

- रचनात्मकता के केन्द्रों का गठन: इसमें रचनात्मकता, नवाचार के केन्द्रों का विकास करने तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में रचनाकारों और पेशेवरों के लिए अवसरों को व्यापक बनाने की परिकल्पना की गई है।

- यूसीसीएन में भारतीय शहर: कोझिकोड (साहित्य), ग्वालियर (संगीत), जयपुर (शिल्प और लोक कला), वाराणसी (संगीत), चेन्नई (संगीत), मुंबई (फिल्म), हैदराबाद (पाक कला), लखनऊ (पाक कला), और श्रीनगर (शिल्प और लोक कला) इस सूची में शामिल हैं।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ( एमओसीआई ) के अंतर्गत स्वायत्त निकाय भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) ने हाल ही में अपना बेंगलुरु केंद्र खोला।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) के बारे में:

- प्रकृति: यह पैकेजिंग के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

- स्थापना: इसकी स्थापना 14 मई, 1966 को हुई थी और संस्थान ने 1971 में चेन्नई में अपना पहला शाखा कार्यालय स्थापित किया, इसके बाद क्रमशः 1976, 1986 और 2006 में कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में शाखाएं स्थापित की गईं।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय और प्रमुख प्रयोगशालाएँ मुंबई में स्थित हैं।

- उद्देश्य: संस्थान का मुख्य उद्देश्य नवीन पैकेज डिजाइन और विकास के माध्यम से निर्यात बाजार को बढ़ावा देना तथा देश में पैकेजिंग के समग्र मानकों को उन्नत करना है।

- गतिविधियाँ: संस्थान पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और मूल्यांकन, परामर्श सेवाएँ, और पैकेजिंग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है। इसके अलावा, संस्थान पैकेजिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा में भी संलग्न है।

- निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ: यह कारीगरों, बुनकरों, निर्यातकों, हितधारकों आदि को नवीन और सौंदर्यपरक पैकेजिंग का प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह विभिन्न कमोडिटी बोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषदों जैसे एपीडा, मसाला बोर्ड, एमपीईडीए, चाय बोर्ड, एमओएफपीआई और अन्य के साथ मिलकर काम कर रहा है।

- विभिन्न पैकेजिंग फेडरेशनों का सदस्य: संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध हैं और यह एशियन पैकेजिंग फेडरेशन (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है; इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग प्रोफेशनल्स (आईओपीपी), यूएसए; इंस्टीट्यूट पैकेजिंग (आईओपी), यूके; टेक्निकल एसोसिएशन ऑफ पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री (टीएपीपीआई), यूएसए का सदस्य है।

- कार्यक्रम: संस्थान एक अर्धवार्षिक कार्यक्रम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी, अर्थात इंडियापैक, और पैकेजिंग में उत्कृष्टता के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अर्थात इंडियास्टारा का आयोजन करता है।

स्रोत:

श्रेणी: विविध

प्रसंग:

- सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस ( iRAD ) प्रणाली के आधार पर 2023 और 2024 के लिए ब्लैक स्पॉट डेटा जारी करेगा।

एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस ( आईआरएडी ) प्रणाली के बारे में:

- नोडल मंत्रालय: यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक पहल है और देश में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है।

- विभिन्न हितधारकों के लिए डेटा: इससे 4 हितधारक विभागों; पुलिस, परिवहन, राजमार्ग और स्वास्थ्य विभागों द्वारा सड़क दुर्घटना डेटा संग्रह की सुविधा होगी।

- दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की पहचान: देश भर से सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को एकत्रित करके एक सड़क दुर्घटना डेटाबेस तैयार किया जाएगा। दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की पहचान और दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए एकत्रित आंकड़ों का विभिन्न डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया जाएगा।

- सड़क सुरक्षा के लिए एकीकृत रणनीति: विश्लेषण के परिणामों को उपयुक्त डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि हितधारक विभागों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उच्च अधिकारियों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। तदनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी।

- कार्यप्रणाली: IRAD मोबाइल एप्लिकेशन पुलिसकर्मियों को सड़क दुर्घटना की जानकारी, फ़ोटो और वीडियो सहित, दर्ज करने में सक्षम बनाएगा, जिसके बाद उस दुर्घटना के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद, लोक निर्माण विभाग या स्थानीय निकाय का एक इंजीनियर अपने मोबाइल डिवाइस पर अलर्ट प्राप्त करेगा। फिर वह दुर्घटना स्थल पर जाएगा, उसका निरीक्षण करेगा और सड़क के डिज़ाइन जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करेगा।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 2: भारत और उसके पड़ोसी – संबंध; अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति)

संदर्भ (परिचय)

2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भारत की कूटनीतिक दुविधा इस बात पर केंद्रित है कि उसे औपचारिक रूप से मान्यता दी जाए या सिर्फ़ उसके साथ वार्ता रखी जाए। जैसे-जैसे पाकिस्तान-तालिबान तनाव गहराता जा रहा है, नई दिल्ली अपनी अफ़ग़ानिस्तान नीति को मान्यता देने के बजाय सशर्त बातचीत की ओर मोड़ रही है।

मुख्य तर्क

- 2021 के बाद रणनीतिक पुनर्संयोजन - तालिबान की काबुल में वापसी के बाद, भारत को अलगाव और सक्रियता के बीच चुनाव करना पड़ा। उसने अपने 3 अरब डॉलर के निवेश और दो दशकों में अर्जित प्रभाव को सुरक्षित रखने के लिए सशर्त सक्रियता को चुना।

- भारत के तीन उद्देश्य - पिछले विकास लाभों की रक्षा करना, अफगान धरती का भारत विरोधी समूहों द्वारा उपयोग किए जाने से रोकना, तथा तालिबान को पाकिस्तान के भू-राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने से रोकना।

- सशर्त कूटनीति - काबुल में भारत के मिशन को उन्नत करना और परियोजनाओं को फिर से शुरू करना, तालिबान की स्वायत्तता का परीक्षण करने के साथ-साथ उस पर प्रभाव बनाए रखने के एक सतर्क प्रयास को दर्शाता है।

- क्षेत्रीय बदलाव - जैसे-जैसे पाकिस्तान-तालिबान संबंध खराब होते जा रहे हैं और रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियां संबंधों को औपचारिक रूप दे रही हैं, भारत की भागीदारी नई भू-राजनीतिक प्रासंगिकता प्राप्त कर रही है।

- मान्यता पर सावधानी - हालांकि मान्यता से सहयोग गहरा हो सकता है, लेकिन इससे तालिबान को लंबे समय से अपेक्षित वैधता मिल जाएगी और सुधार के लिए भारत का नैतिक और रणनीतिक प्रभाव कमजोर हो जाएगा।

आलोचनाएँ और चिंताएँ

- विचारधारा में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं - तालिबान वही अधिनायकवादी ताकत है जो 1990 के दशक में उभरी थी, तथा इसमें कोई वास्तविक वैचारिक या सामाजिक सुधार नहीं दिखा।

- मानवीय और आर्थिक संकट - अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक तिहाई की कमी आई है; तालिबान द्वारा लागू लैंगिक भेदभाव के कारण इसकी लगभग आधी आबादी (22.9 मिलियन) को मानवीय सहायता की आवश्यकता है।

- आतंकवादी संबंध कायम हैं - संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें तालिबान के अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ संबंधों की पुष्टि करती हैं, जो भारत के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।

- स्थिरता का भ्रम - सापेक्षिक शांति के बावजूद, नृजातीय विभाजन और बहिष्कृत पश्तून प्रभुत्व शासन के एकीकरण को सुभेद्य और संभावित रूप से प्रतिवर्ती बनाते हैं।

- वैधता संबंधी दुविधा - तालिबान को मान्यता देने से उनकी वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, जिससे अन्य देश भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे, तथा लोकतांत्रिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के कुछ लाभ बिंदुओं में से एक बंद हो जाएगा।

सुझाया गया दृष्टिकोण / सुधार

- संलग्न रहें, समर्थन न करें - तालिबान के साथ वार्ता जारी रखें, लेकिन मान्यता देने से बचें; भारतीय हितों की रक्षा के लिए राजनयिक उपस्थिति का उपयोग करें।

- मानवीय सहायता - अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से अफगान नागरिकों तक सहायता पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि शासन तक।

- बहुपक्षीय दबाव - संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन और क्षेत्रीय साझेदारों के माध्यम से मौलिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता के सम्मान की मांग के लिए कार्य करना।

- रणनीतिक धैर्य - एक दीर्घकालिक, संतुलित नीति अपनाएं; तालिबान को भारत की जितनी जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा उसे भारत की जरूरत है।

- सहायता को सुधारों से जोड़ें - किसी भी विकास सहयोग को समावेशन, अधिकारों और आतंकवाद-रोधी प्रतिबद्धताओं में सत्यापन योग्य प्रगति से जोड़ें।

निष्कर्ष

इस प्रकार, भारत का हित तालिबान को वैध बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावित करने में है। जहाँ तालिबान आर्थिक पतन और क्षेत्रीय अलगाव के बीच भारत की मदद चाहता है, वहीं नई दिल्ली को इस निर्भरता का उपयोग संयम और समावेशिता का आग्रह करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अफ़ग़ानिस्तान की स्थिरता तालिबान की बंदूकों से नहीं, बल्कि आर्थिक सुधार, राजनीतिक समावेशिता और क्षेत्रीय सहयोग से आएगी।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

“तालिबान के प्रति भारत का दृष्टिकोण, नैतिक कूटनीति और भू-राजनीतिक आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की उसकी क्षमता का परीक्षण करता है।” विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर 3: बुनियादी ढांचा; परिवहन और रसद; जीएस पेपर 2: विश्व अर्थव्यवस्था में भारत)

संदर्भ (परिचय)

उदारीकरण के दौर में लंबे समय से उपेक्षित भारत के नौवहन क्षेत्र को अब केवल एक वाणिज्यिक परिसंपत्ति के बजाय एक रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जा रही है। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में घोषित बड़े निवेशों और सुधारों के साथ, भारत का लक्ष्य व्यापार लचीलेपन और समुद्री शक्ति के लिए नौवहन क्षमता का पुनर्निर्माण करना है।

मुख्य तर्क

- व्यापार से परे रणनीतिक महत्व – लेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि नौवहन “केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक मज़बूत रणनीतिक घटक वाला व्यवसाय है।” विदेशी स्वामित्व वाले जहाजों पर निर्भरता के कारण, भारत ने महामारी के दौरान अपने स्वयं के व्यापार प्रवाह पर अपनी पकड़ कम कर ली थी।

- पिछली नीति के तहत गिरावट – उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तहत लगभग दो दशकों तक, भारत ने अपने राष्ट्रीय शिपिंग बेड़े (शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई) के लिए राज्य के समर्थन को कम कर दिया और रणनीतिक शिपिंग हितों को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धी तटस्थता की अनुमति दी।

- सरकार का नया प्रयास – सरकार ने बदलाव का संकेत दिया है: जैसे इंडिया मैरीटाइम वीक में बड़े निवेश की प्रतिबद्धताएँ, एससीआई के लिए बेड़े के विस्तार की योजनाएँ, बंदरगाहों के बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, कनेक्टिविटी में सुधार और “मेक इन इंडिया” जहाज निर्माण पर ज़ोर। उदाहरण के लिए, एससीआई के लिए 2047 तक 216 जहाजों का एक नियोजित बेड़ा।

- चालक के रूप में बुनियादी ढांचा और बंदरगाह विकास – लेख में बंदरगाह-पक्ष निवेश पर जोर दिया गया है: निजी/विदेशी पूंजी को आकर्षित करने वाले भू-स्वामियों के मॉडल बंदरगाह, कनेक्टिविटी में सुधार, हब विकास (जैसे, अंडमान ट्रांसशिपमेंट)।

- जहाज निर्माण में देरी, लेकिन आकांक्षाएं उच्च – लेख बताता है कि बंदरगाहों और रसद में तेजी आ रही है, लेकिन भारतीय शिपयार्डों को अभी भी उन्नत जहाजों (एलएनजी या हरित ईंधन जहाज) की आपूर्ति करनी है, जो पूर्ण औद्योगिक क्षमता का संकेत देंगे।

- समुद्री स्वायत्तता पर पुनः जोर देना – तर्क यह है कि घरेलू बेड़े के विकास और जहाज-पंजीकरण प्रोत्साहन (विदेशी जहाजों का भारत में पंजीकरण) के माध्यम से, भारत बाहरी शिपिंग क्षमता पर निर्भरता कम कर सकता है और रणनीतिक लचीलापन बढ़ा सकता है।

आलोचनाएँ और कमियाँ

- विगत नीतिगत उपेक्षा – दो दशकों की सापेक्ष उपेक्षा का अर्थ था कि भारत के व्यापारी बेड़े का हिस्सा कम हो गया और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता अवरुद्ध हो गई, जिससे रणनीतिक लचीलापन कम हो गया।

- जहाज निर्माण में कमी – महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, वास्तविक वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण और भारी उद्योग क्षमता अभी भी सीमित है। मज़बूत शिपयार्ड प्रदर्शन के बिना, बेड़े का विस्तार आकांक्षापूर्ण ही रह सकता है।

- वित्तपोषण और निष्पादन जोखिम – बड़े निवेश प्रतिज्ञाएं (जैसे, आईएमडब्ल्यू 2025 में 12 लाख करोड़ रुपये) प्रभावशाली हैं, लेकिन समझौता ज्ञापनों को उत्पादक क्षमता में परिवर्तित करना, विशेष रूप से भारी शिपिंग क्षेत्रों में, जटिल है।

- वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ और प्रतिस्पर्धा – नौवहन उद्योग चक्रीय और वैश्विक है; भारत को स्थापित जहाज मालिकों, यार्डों और ध्वजवाहक राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। रणनीतिक महत्वाकांक्षा को व्यावसायिक व्यवहार्यता के साथ जोड़ना होगा।

- एकीकरण की चुनौतियाँ – बेड़े और बंदरगाहों को मज़बूत बनाने के साथ-साथ रसद, अंतर्देशीय जलमार्ग, संपर्क, मानव पूंजी और नियामक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। विखंडन से लाभ कमज़ोर हो सकते हैं।

- स्थायित्व और प्रौद्योगिकी परिवर्तन – जैसे-जैसे उद्योग हरित ईंधन, एलएनजी, स्वचालन और डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके जहाज-यार्ड और शिपिंग फर्म गति बनाए रखें; ऐसा न करने पर अप्रचलन का खतरा है।

सुधार और रणनीतिक सिफारिशें

- रणनीतिक अधिदेश के साथ राष्ट्रीय बेड़े को पुनर्जीवित करना – नीतिगत समर्थन के साथ भारतीय नौवहन निगम और अन्य राज्य-अभिकर्ताओं को सुदृढ़ करना: प्रथम अधिकार, रणनीतिक कार्गो असाइनमेंट जहां राष्ट्रीय हित दांव पर है, साथ ही वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।

- स्वदेशी जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना – आकर्षक ऑर्डर (विशेष रूप से हरित ईंधन वाले जहाजों के लिए), क्लस्टर विकास, मेक इन इंडिया से जोड़ना, तथा दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से शिपयार्डों को समर्थन प्रदान करना।

- बंदरगाह-लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को बढ़ाना – बंदरगाह क्षमता का विस्तार करना, परिचालन को आधुनिक बनाना, भूमि का मुद्रीकरण करना, ट्रांसशिपमेंट हब (जैसे, अंडमान) विकसित करना, सागरमाला कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के तहत कनेक्टिविटी (रेल, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग) में सुधार करना।

- फ्लैग पंजीकरण और शिपिंग वित्त का लाभ उठाना – विदेशी शिपिंग कंपनियों को राष्ट्रीय नियामक दायरे में टन भार लाने के लिए सहायक कंपनियों के माध्यम से भारत में जहाजों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना; शिपिंग परिसंपत्तियों का समर्थन करने के लिए समुद्री-समर्पित वित्तपोषण (एनबीएफसी, फंड) स्थापित करना।

- विनियामक और विधायी आधुनिकीकरण – पुराने शिपिंग और बंदरगाह कानूनों को बदलें: बेड़े के पंजीकरण, सुरक्षा, जहाज-वित्त और जहाज-स्वामित्व पारदर्शिता को सुव्यवस्थित करने के लिए नया कानून (मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025)।

- हरित एवं तकनीक-तैयार शिपिंग – पर्यावरण अनुकूल टग, एलएनजी जहाजों, वैकल्पिक ईंधन (अमोनिया, हाइड्रोजन), डिजिटल बंदरगाह संचालन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना; यह भारत के समुद्री उद्योग को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाएगा।

- मानव पूंजी और क्षेत्रीय संपर्क – नाविक प्रशिक्षण, समुद्री प्रबंधन शिक्षा, जहाज-डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास का विस्तार; पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए बीमा, मरम्मत यार्ड, आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं और अंतर्देशीय जलमार्गों से शिपिंग को जोड़ना।

- रणनीतिक दृष्टिकोण और वैश्विक एकीकरण – शिपिंग और बंदरगाहों को न केवल व्यापार सक्षमकर्ता के रूप में देखें, बल्कि भू-राजनीतिक रणनीति के साधन के रूप में भी देखें: व्यवधानों के बीच लचीली आपूर्ति-श्रृंखला, नीली अर्थव्यवस्था नेतृत्व, समुद्री साझेदारी और गलियारा-संपर्क (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप, उत्तर-दक्षिण)।

निष्कर्ष

भारत अपनी समुद्री यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। बंदरगाहों और बुनियादी ढाँचे से लेकर बेड़े के विकास तक, रुचि का पुनरुत्थान इस बात की मान्यता का संकेत है कि नौवहन केवल वाणिज्य ही नहीं, बल्कि व्यापारिक लचीलेपन, औद्योगिक क्षमता और भू-रणनीतिक स्वायत्तता की आधारशिला है।

- हालांकि, महत्वाकांक्षा के साथ-साथ क्रियान्वयन भी होना चाहिए: राष्ट्रीय बेड़े को पुनर्जीवित करना, उन्नत जहाज-यार्ड का निर्माण करना, वित्तपोषण और विनियामक ढांचे को संरेखित करना, तथा हरित प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी को अपनाना, यह निर्धारित करेगा कि भारत आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा।

- अब कार्य सिर्फ जहाजों और बंदरगाहों में निवेश करना नहीं है, बल्कि एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो आने वाले दशकों तक भारत के व्यापार, उद्योग और सामरिक हितों को बनाए रख सके।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत के नौवहन क्षेत्र को न केवल आर्थिक विकास के लिए, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भी विकसित किया जाना चाहिए। भारत समुद्री दृष्टिकोण 2047 जैसी हालिया सरकारी पहलों के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू