IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि चुनाव में ‘मतदान का अधिकार’ ‘मतदान की स्वतंत्रता ‘ से अलग है, और जहां एक मात्र वैधानिक अधिकार है, वहीं दूसरा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

मतदान के अधिकार के बारे में:

- प्रकृति: भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।

- महत्व: यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, जो नागरिकों को यह कहने का अधिकार देता है कि उन पर कौन शासन करेगा और कैसे शासन करेगा। मतदान करने का अधिकार न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो।

- यूडीएचआर द्वारा संरक्षित: मतदान का अधिकार केवल एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार है। यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (1966) द्वारा संरक्षित है।

- संवैधानिक प्रावधान: भारत का संविधान, अनुच्छेद 326 के तहत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक वोट देने का हकदार है, बशर्ते कि वे कानून के तहत अयोग्य न हों।

- संशोधन: 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई (पहले यह 21 वर्ष थी)।

- कानूनी प्रावधान:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950): धारा 16 गैर-नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकित होने से अयोग्य घोषित करती है। इसके अलावा, धारा 19 के अनुसार मतदाताओं का सामान्य निवासी होना और अर्हता तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना आवश्यक है।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी अधिनियम, 1951): धारा 62 सभी नामांकित व्यक्तियों को मतदान की अनुमति देती है, जब तक कि उन्हें कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया जाए या जेल न भेज दिया जाए।

- सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय:

- एन.पी. पोन्नुस्वामी केस (1952): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मतदान का अधिकार पूर्णतः वैधानिक है।

- पीयूसीएल केस (2003): न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी ने कहा कि यदि मौलिक न भी हो तो भी मतदान के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना जा सकता है।

- कुलदीप नैयर मामला (2006): सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान को वैधानिक अधिकार के रूप में देखा।

- अनूप बरनवाल केस (2023): बहुमत की राय ने एक बार फिर निष्कर्ष निकाला कि मतदान का अधिकार वैधानिक है।

स्रोत:

श्रेणी: भूगोल

प्रसंग:

- मेघालय की उमंगोट नदी, जो अपने मनोरम क्रिस्टल-सा स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध है, इस वर्ष मटमैली हो गई है, जिससे राज्य में चिंता बढ़ गई है।

उमंगोट नदी के बारे में :

- उद्गम: यह नदी पूर्वी शिलांग चोटी से निकलती है, जो समुद्र तल से 1,800 मीटर ऊपर स्थित है। यह नदी मेघालय के मावलिननॉन्ग (“ईश्वर का अपना बगीचा”) गाँव में बहती है, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास है और जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव कहा जाता है।

- क्रिस्टल जैसे साफ़ पानी के कारण इसे भारत और एशिया की सबसे स्वच्छ नदी माना जाता है । इसका पानी इतना साफ़ है कि नावें हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं, और नदी का तल 15-20 फीट की गहराई पर भी दिखाई देता है।

- प्राकृतिक विभाजन: यह अंततः बांग्लादेश में बहने से पहले जयंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करता है।

- प्रमुख पर्यटन स्थल: यह नदी मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले से होकर बहती है और सर्दियों में इसका स्वच्छ जल इसके किनारे स्थित स्थानों जैसे दावकी और श्नोंगपडेंग को राज्य के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक बना देता है।

- नौका दौड़: यह मार्च-अप्रैल के महीने में होने वाली वार्षिक नौका दौड़ के लिए भी जाना जाता है।

- एनएच-40 पर दावकी नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण 1932 में किया गया था और यह भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे व्यस्त द्विपक्षीय व्यापार मार्गों में से एक है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- खाड़ी क्षेत्र के एक केरलवासी का लगातार बुखार का इलाज कराने के लिए घर लौटने का अचानक लिया गया फैसला, स्क्रब टाइफस से पीड़ित होने के बाद, उसके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। यह खाड़ी क्षेत्र में संक्रमित और भारत में निदान किया गया स्क्रब टाइफस का पहला प्रलेखित मामला बन गया है।

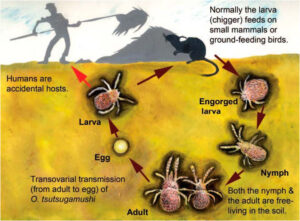

स्क्रब टाइफस रोग के बारे में:

- नामकरण: टाइफस (या टाइफस बुखार) कई अलग-अलग प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है जो कीड़े के काटने से फैलता है और जिसके कारण समान लक्षण होते हैं, जैसे तेज बुखार और दाने।

- कारक: यह एक संक्रामक रोग है जो ओरिएन्टिया त्सुत्सुगामुशी (orientia tsutsugamushi) नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।

- संचरण: यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे तौर पर नहीं फैलता। बल्कि, यह एक जूनोटिक रोग है जो संक्रमित चिगर्स (युवा माइट्स) के काटने से मनुष्यों में फैलता है।

- कारण: रोगवाहकों की बहुतायत, जलवायु संबंधी कारक, खेती और पालतू पशु पालन जैसे जोखिम, बाहरी गतिविधियाँ और स्वच्छता जैसे कई कारक इसकी व्यापकता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, यह रोग ठंडे महीनों में ज़्यादा फैलता है।

- लक्षण: इसके लक्षणों में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और कभी-कभी दाने शामिल होते हैं। गंभीर मामलों में, संक्रमण से सांस लेने में तकलीफ, मस्तिष्क और फेफड़ों में सूजन, गुर्दे की विफलता और कई अंगों का काम करना बंद हो सकता है, जिससे अंततः मृत्यु भी हो सकती है।

- टीका: वर्तमान में इस रोग के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

- उपचार: इसका उपचार डॉक्सीसाइक्लिन से किया जाता है, जो कि प्रारंभिक अवस्था में दिए जाने पर सबसे अधिक प्रभावी होता है।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- सर्वे वेसल लार्ज (एसवीएल) श्रेणी के तीसरे पोत, आईएनएस इक्षक को कोच्चि स्थित नौसेना बेस में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

आईएनएस इक्षक के बारे में :

- नामकरण: जहाज का नाम, इक्षक , जिसका अर्थ है “मार्गदर्शक “, इसके उद्देश्य का प्रतीक है: अज्ञात जल का मानचित्र बनाना, नाविकों के लिए सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करना।

- निर्माण: इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड, कोलकाता द्वारा किया गया है।

- उद्देश्य: यह स्वदेशी रूप से निर्मित सर्वेक्षण पोत (बड़े) (एस.वी.एल.) है जो पानी के नीचे की जलविज्ञान का अध्ययन करेगा।

- स्वदेशी: इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।

- संरचना: सर्वेक्षण पोत (बड़े) जहाज 110 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े हैं और इनकी गहराई में विस्थापन क्षमता 3400 टन है।

- गति: जहाज की प्रणोदन प्रणाली में जुड़वां शाफ्ट विन्यास में दो मुख्य इंजन शामिल हैं और इसे 14 नॉट्स की क्रूज गति और 18 नॉट्स की अधिकतम गति के साथ डिजाइन किया गया है।

- एचएडीआर क्षमता: हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्यों में अपनी प्राथमिक भूमिका के अलावा, इक्षक दोहरी भूमिका कार्यक्षमता से भी सुसज्जित है, जो इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) प्लेटफॉर्म और आपात स्थिति के दौरान एक अस्पताल जहाज के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है।

- विशिष्टता: यह एस.वी.एल. श्रेणी का पहला पोत है जिसमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए समर्पित आवास की सुविधा है।

स्रोत:

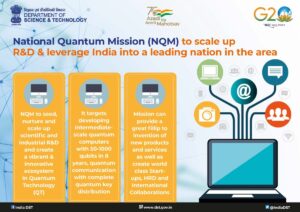

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के तहत समर्थित 8 स्टार्टअप्स में से एक ने 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले भारत के पहले व्यापक क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है ।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के बारे में:

- कार्यान्वयन: इसका कार्यान्वयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा किया जाता है।

- उद्देश्य: 2023-2031 के लिए नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, पोषित करना और बढ़ाना तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यूटी) में एक जीवंत और नवीन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

- महत्व: इस मिशन के शुभारंभ के साथ, भारत अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7 वां देश बन गया।

- मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटरों पर ध्यान केंद्रित: इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 50-100 भौतिक क्यूबिट्स तथा 8 वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट्स वाले मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटरों का विकास करना है।

- मैग्नेटोमीटर और सुपरकंडक्टरों का विकास: यह मिशन सटीक समय (परमाणु घड़ियाँ), संचार और नेविगेशन के लिए उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। यह क्वांटम उपकरणों के निर्माण हेतु सुपरकंडक्टरों, नवीन अर्धचालक संरचनाओं और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसे क्वांटम पदार्थों के डिज़ाइन और संश्लेषण में भी सहायता करेगा।

- उपग्रह संचार शामिल है: यह मिशन भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार और अन्य देशों के साथ लंबी दूरी के सुरक्षित क्वांटम संचार को विकसित करने में भी मदद करेगा।

- विषयगत केंद्र: इस योजना के तहत, क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में चार विषयगत केंद्र (टी-हब) स्थापित किए जाएंगे:

- क्वांटम कम्प्यूटेशन (Quantum computation)

- क्वांटम संचार (Quantum communication)

- क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी (Quantum Sensing & Metrology)

- क्वांटम सामग्री और उपकरण (Quantum Materials & Devices)

- दीर्घकालिक प्रभाव: इससे क्वांटम-आधारित आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी और भारत स्वास्थ्य सेवा और निदान, रक्षा, ऊर्जा और डेटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों (क्यूटीए) के विकास में अग्रणी देशों में से एक बन जाएगा। यह स्वदेशी क्वांटम-आधारित कंप्यूटरों के निर्माण की दिशा में भी काम करेगा जो कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे और अत्यधिक सुरक्षित तरीके से जटिलतम समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(यूपीएससी जीएस पेपर II – कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, शासन, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन)

संदर्भ (परिचय)

भारत में बढ़ती असमानता, तकनीकी व्यवधान और कल्याणकारी योजनाओं की अक्षमताओं के बीच, सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) एक व्यावहारिक विचार के रूप में फिर से उभरी है। सभी नागरिकों के लिए बिना शर्त आय सुरक्षा सुनिश्चित करके, यह 21वीं सदी के कल्याणकारी ढाँचे को गरिमा और स्वायत्तता के इर्द-गिर्द पुनर्परिभाषित करने का वादा करता है।

प्रस्तुत मुख्य तर्क

- सार्वभौमिकता और सरलता - यूबीआई रोज़गार या कठिनाई के प्रमाण के बजाय नागरिकता पर आधारित है, जिससे कल्याण का एक अधिकार-आधारित, कलंक-मुक्त मॉडल तैयार होता है। यह नौकरशाही की खामियों को दूर करता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित आय सुनिश्चित करता है।

- आर्थिक और नैतिक तर्क - भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 40% हिस्सा है (विश्व असमानता डेटाबेस, 2023)। 8.4% जीडीपी वृद्धि (2023-24) के बावजूद, असमानता और सामाजिक तनाव बना हुआ है। यूबीआई नागरिकों को सीधे सशक्त बनाकर और माँग को बनाए रखकर इन विकृतियों का समाधान करता है।

- स्वचालन और नौकरी का नुकसान - मैकिन्से ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 800 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ऐसे में यूबीआई एक सुरक्षा बफर के रूप में कार्य कर सकता है , जिससे स्वचालन-संचालित अर्थव्यवस्था में पुनः कौशल विकास और श्रम बाजार में बदलाव संभव हो सकेगा।

- पायलट योजनाओं से प्राप्त साक्ष्य - SEWA’s मध्य प्रदेश पायलट (2011-13) ने बेहतर पोषण, स्कूल में उपस्थिति और आय में वृद्धि दिखाई। वैश्विक परीक्षणों (फिनलैंड, केन्या, ईरान) ने बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की सूचना दी, जिससे काम के प्रति कम प्रेरणा की आशंकाएँ दूर हुईं।

- लोकतांत्रिक और दार्शनिक पुनर्विन्यास - यूबीआई नागरिक-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करता है— संरक्षण-आधारित लोकलुभावनवाद की जगह अधिकार-आधारित सशक्तिकरण लाता है। यह मुफ्त सुविधाओं के ज़रिए राजनीतिक हेरफेर को कम करता है और मतदाताओं को सरकारों का मूल्यांकन शासन की गुणवत्ता के आधार पर करने की अनुमति देता है, न कि सब्सिडी के वादों के आधार पर।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- राजकोषीय व्यवहार्यता - प्रति व्यक्ति सालाना ₹7,620 (जीडीपी का लगभग 5%) का न्यूनतम यूबीआई गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करता है। इसके लिए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने, प्रगतिशील कराधान या उधार लेने की आवश्यकता होगी - दोनों में ही कुछ समझौते होंगे।

- लक्ष्यीकरण में कमी - सार्वभौमिकता से समृद्ध समूहों को लाभ हो सकता है, तथा पुनर्वितरणीय फोकस में कमी आ सकती है, जब तक कि इसे सावधानीपूर्वक अंशांकित या चरणबद्ध न किया जाए।

- तकनीकी और प्रशासनिक अंतराल - आधार और डीबीटी के बावजूद, दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल बहिष्कार जारी है, जिससे "सार्वभौमिक" हस्तांतरण से वंचित होने का खतरा है।

- पूरकता की चिंताएँ - मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से बदलने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा और सामाजिक पेंशन पर निर्भर कमज़ोर आबादी को नुकसान हो सकता है। शुरुआत में प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि एकीकरण महत्वपूर्ण है।

- मुद्रास्फीति और कार्य हतोत्साहन की आशंकाएं - हालांकि वैश्विक साक्ष्य प्रमुख मुद्रास्फीति प्रभावों को खारिज करते हैं, फिर भी राजकोषीय कुप्रबंधन या आपूर्ति पक्ष की खराब प्रतिक्रियाओं से मूल्य अस्थिरता का खतरा हो सकता है।

सुधार प्रस्ताव और नीति मार्ग

- चरणबद्ध कार्यान्वयन – सुभेद्य समूहों - महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और अनौपचारिक श्रमिकों - से शुरू करें, परीक्षण, फीडबैक और स्केलिंग की अनुमति दें।

- वित्त पोषण सुधार - राजकोषीय गुंजाइश बनाने के लिए सब्सिडी (जैसे, उर्वरक, खाद्य, ईंधन) को तर्कसंगत बनाना, संपत्ति और विरासत करों को बढ़ाना, तथा गैर-योग्यता सब्सिडी पर अंकुश लगाना।

- तकनीकी सुदृढ़ीकरण - वास्तविक सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम छोर तक बैंकिंग पहुंच, डिजिटल साक्षरता और शिकायत निवारण में निवेश करें।

- हाइब्रिड कल्याण मॉडल - सार्वभौमिक सार्वजनिक प्रावधान के परिपक्व होने तक यूबीआई को स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा जैसे आवश्यक लाभों के साथ संयोजित करें।

- संस्थागत निरीक्षण - निगरानी, वित्तीय स्थिरता और लाभ स्तरों के आवधिक पुनर्मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना।

निष्कर्ष

यदि सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) को राजकोषीय विवेक और संस्थागत मजबूती के साथ डिज़ाइन किया जाए, तो यह भारत के कल्याणकारी राज्य को खंडित, पितृसत्तात्मक योजनाओं से अधिकार-आधारित, समावेशी और लचीले सामाजिक अनुबंध में बदल सकती है । जैसे-जैसे असमानता बढ़ती है और स्वचालन बढ़ता है, असली सवाल यह नहीं है कि क्या भारत यूबीआई का खर्च उठा सकता है , बल्कि यह है कि क्या वह सभी के लिए आर्थिक सम्मान सुनिश्चित न कर पाने का जोखिम उठा सकता है ।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) आर्थिक सुरक्षा को समाहित करके भारत के कल्याणकारी राज्य को पुनर्परिभाषित कर सकती है। भारत में यूबीआई के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता और निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

(यूपीएससी जीएस पेपर III – संरक्षण, पर्यावरण शासन, वन कानून और नीतियां)

संदर्भ (परिचय)

वन कानून प्रवर्तन में एकरूपता और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए, वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत उल्लंघनों के लिए एकसमान दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) और दंडात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) सहित मानकीकृत दंडात्मक उपायों की सिफारिश की है।

मुख्य तर्क और घटनाक्रम

- एक समान दंड की आवश्यकता – एफएसी ने पाया कि मानक दिशानिर्देशों के अभाव के कारण अधिनियम के तहत समान उल्लंघनों के लिए दंड राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न हैं। इस असंगति ने एक समान दंड ढाँचे के प्रस्ताव को प्रेरित किया ।

- उल्लंघन की परिभाषा – उल्लंघन तब होता है जब वन भूमि को 1980 के अधिनियम के अनुसार पूर्व केंद्रीय अनुमोदन के बिना गैर-वानिकी उद्देश्यों (आरक्षण समाप्त करना, पट्टे पर देना, स्पष्ट कटाई, आदि) के लिए परिवर्तित किया जाता है।

- दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) – एफएसी ने सिफारिश की है कि नियमित प्रतिपूरक वनरोपण के अलावा, उल्लंघनों में शामिल वन भूमि के समान हिस्से पर दंडात्मक प्रतिपूरक वनरोपण लगाया जाना चाहिए । इससे पारिस्थितिक क्षति के अनुपात में पुनर्स्थापन सुनिश्चित होता है।

- दंडात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) – दंडात्मक एनपीवी – जो खोई हुई पारिस्थितिकी सेवाओं का परिमाणन करता है – उल्लंघनों के लिए मानक एनपीवी के पाँच गुना तक लगाया जाएगा । यह अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (अगस्त 2017) से उभरी है , जो निवारण और पारिस्थितिक जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए है।

- संस्थागत तंत्र – एफएसी ने राज्य सरकारों को क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत उल्लंघन रिपोर्ट भेजने की सलाह दी , जिसमें ज़िम्मेदार अधिकारियों और की गई कार्रवाई की पहचान हो। मंत्रालय के अधिकारियों और एफएसी सदस्यों वाली एक समिति ने नवंबर 2024 में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं ।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- कार्यान्वयन में अंतराल – पिछले दिशानिर्देशों के बावजूद, स्पष्ट प्रक्रियात्मक ढांचे और निगरानी क्षमता की कमी के कारण राज्यों में प्रवर्तन असंगत बना हुआ है।

- ओवरलैप और जटिलता – कई दंड रूपों (सीए, एनपीवी, जुर्माना) के सह-अस्तित्व से आनुपातिक दंड निर्धारित करने में दोहराव या अस्पष्टता का खतरा होता है।

- राज्यों पर प्रशासनिक बोझ – छोटे वन विभागों को अनिवार्य रूप से विस्तृत अनुपालन और उल्लंघन रिपोर्ट तैयार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

- पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणालियों के बिना, दंड का विवेकाधीन अनुप्रयोग जारी रह सकता है, जिससे निष्पक्षता और निवारण कमजोर हो सकता है।

- विलंबित कानूनी स्पष्टता – युक्तिकरण प्रक्रिया 2018 से लंबित है, जिससे वैधानिक और न्यायिक प्रोत्साहन के बावजूद एक समान अनुपालन में देरी हो रही है।

सुधार उपाय और सिफारिशें

- संहिताबद्ध दंड रूपरेखा – सततता और समानता सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक CA और दंडात्मक NPV दोनों को एकीकृत करते हुए समान राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना और अधिसूचित करना ।

- पारदर्शिता और जवाबदेही – निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से उल्लंघन के मामलों और लगाए गए दंड का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करना।

- राज्य वन विभागों की क्षमता निर्माण – पारिस्थितिक नुकसान का आकलन करने और अनुपालन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी और कानूनी क्षमताओं को मजबूत करना।

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAMPA) के साथ एकीकरण – लक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए दंडात्मक संग्रह को प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के साथ जोड़ना ।

- एफएसी द्वारा आवधिक समीक्षा – आनुपातिकता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार को रोकने और उभरती जरूरतों के अनुसार दिशानिर्देशों को अद्यतन करने के लिए दंड प्रवर्तन की वार्षिक लेखा परीक्षा को संस्थागत बनाना।

निष्कर्ष

वन अधिनियम के अंतर्गत दंडों को मानकीकृत करने का एफएसी का कदम नियम-आधारित, पारदर्शी और पारिस्थितिक रूप से न्यायसंगत वन प्रशासन की दिशा में एक कदम है । दंडात्मक सीए और दंडात्मक एनपीवी को एकीकृत करते हुए एक समान दंड संरचना उल्लंघनों को रोक सकती है, अनुपालन को बढ़ा सकती है, और बढ़ते विकासात्मक दबावों के बीच वन संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि कर सकती है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: पिछले दो दशकों में वनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए। ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे हैं? (250 शब्द, 15 अंक)