IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

संदर्भ:

- क्यूबा के मच्छरों से भरे दलदल में, वैज्ञानिक एक प्रागैतिहासिक शिकारी, क्यूबन गार को बचाने की दौड़ में हैं, जो डायनासोर जितना ही पुराना है।

क्यूबन गार के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: क्यूबन गार का वैज्ञानिक नाम एट्रैक्टोस्टेयस ट्रिस्टोइचस (Atractosteus tristoechus) है। यह लेपिसोस्टेइडी (Lepisosteidae) परिवार की एक मछली है।

- अन्य नाम: इसे मंजुआरी (manjuari) के नाम से भी जाना जाता है।

- प्रागैतिहासिक प्रकृति: यह मछली “गार” नामक एक परिवार का हिस्सा है, जो लगभग 100 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है।

- वितरण: यह एक उष्णकटिबंधीय, मीठे पानी की प्रजाति है, हालांकि यह खारे पानी में भी रहती है। यह पश्चिमी क्यूबा और इस्ला डे ला जुवेंटूड की नदियों और झीलों में पाई जाती है।

- विशिष्टता: पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त पानी की अनुपस्थिति में यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेने में सक्षम है। यह पानी में उच्च अमोनिया और नाइट्रेट स्तर के प्रति अपनी उच्च सहनशीलता के लिए भी उल्लेखनीय है।

- पर्यावास: यह बड़ी झीलों और नदियों से लेकर मंद गति वाली सहायक नदियों, पश्चजल और पूल्स जैसे विभिन्न आवासों में पाई जाती है, और ताजे तथा खारे दोनों तरह के पानी में जीवित रह सकती है।

- आहार पैटर्न: गार घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी हैं जो प्रकृति में छोटी मछलियों और जलीय क्रस्टेशियंस को खाते हैं।

- खतरे: इनमें पर्यावास की हानि और अफ्रीकन वॉकिंग कैटफ़िश जैसी आक्रामक प्रजातियों का परिचय शामिल है।

- आईयूसीएन स्थिति: इसे आईयूसीएन रेड डेटा सूची में ‘गंभीर रूप से संकटग्रस्त’ (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

स्रोत:

श्रेणी: भूगोल

संदर्भ:

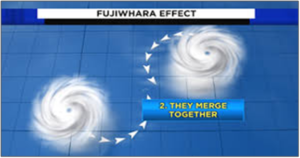

- बंगाल की खाड़ी में आने वाले सप्ताह में दुर्लभ फुजिव्हारा अंतःक्रिया वाले कई चक्रवाती तूफान आने की संभावना है।

फुजिव्हारा प्रभाव के बारे में:

- परिभाषा: फुजिव्हारा प्रभाव तब होता है जब दो चक्रवात एक-दूसरे के निकट बनते हैं या एक-दूसरे के इतने करीब पहुंचते हैं कि फुजिव्हारा अंतःक्रिया हो सके।

- द्विआधारी अंतःक्रिया का परिणाम: अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Extratropical cyclones) द्विआधारी अंतःक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं जब वे एक-दूसरे से 2,000 किमी की दूरी के भीतर होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclones) इस प्रकार का प्रभाव तब प्रदर्शित करते हैं जब वे एक-दूसरे से 1,400 किमी से कम की दूरी पर अलग होते हैं।

- दिशा: फुजिव्हारा अंतःक्रिया के दौरान, इस घटना में शामिल दोनों चक्रवातों के केंद्र दोनों चक्रवातों के बीच एक बिंदु के चारों ओर वामावर्त दिशा में परिक्रमा करने लगते हैं।

- सापेक्ष द्रव्यमान पर निर्भर: बिंदु की स्थिति चक्रवाती भंवरों (cyclonic vortices) की तीव्रता और सापेक्ष द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फुजिव्हारा प्रभाव में शामिल छोटा चक्रवात केंद्रीय बिंदु के चारों ओर बड़े चक्रवात की तुलना में तेज गति से चलता है।

- बड़े चक्रवातों को जन्म दे सकता है: फुजिव्हारा प्रभाव के कारण दोनों चक्रवात केंद्रीय बिंदु में सर्पिल (spiral) हो सकते हैं और एक-दूसरे में विलीन हो सकते हैं, या यह एक बड़े चक्रवात के विकास को ट्रिगर कर सकता है। यह एक या दोनों चक्रवातों के मूल मार्ग को भी मोड़ सकता है।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

संदर्भ:

- संयुक्त सैन्य अभ्यास “अभ्यास सूर्यकिरण XIX – 2025” का 19वां संस्करण आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ।

अभ्यास सूर्यकिरण के बारे में:

- शामिल देश: यह भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

- प्रतिनिधित्व करने वाली रेजिमेंट: भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से असम रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है।

- उद्देश्य: अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय VII (Chapter VII) के तहत उप-पारंपरिक संचालन (Sub Conventional operations) के संचालन का संयुक्त रूप से अभ्यास करना है।

- महत्व: यह भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को और बढ़ाएगा।

- फोकस क्षेत्र:

- दोनों सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी (CT) अभियानों, जंगल युद्ध और पर्वतीय अभियानों में अंतर-संचालनशीलता (interoperability) बढ़ाना।

- संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) में समन्वय में सुधार करना।

- परिचालन तत्परता, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना।

- अभ्यास सूर्यकिरण XIX के बारे में:

- इसका उद्देश्य जंगल युद्ध, पर्वतीय इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR), पर्यावरण संरक्षण और एकीकृत जमीनी-विमानन अभियानों में बटालियन-स्तरीय तालमेल को मजबूत करना है।

- यह मानवरहित हवाई प्रणालियों (UAS), ड्रोन-आधारित ISR, AI-सक्षम निर्णय समर्थन उपकरणों, मानवरहित लॉजिस्टिक वाहनों और बख्तरबंद सुरक्षा प्लेटफार्मों सहित नवीन और उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने पर केंद्रित होगा।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएं

संदर्भ:

- वित्त मंत्रालय ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, 1988 में परिवर्तन करते हुए, कैपिटल गेन्स अकाउंट (दूसरा संशोधन) योजना, 2025 को अधिसूचित किया है।

कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम (CGAS) के बारे में:

- शुरुआत: इसे केंद्र सरकार द्वारा 1988 में करदाताओं को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (long-term capital gains) पर छूट का दावा करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था।

- कानूनी प्रावधान: आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत, कर देनदारी से बचने के लिए पूंजीगत लाभ से आय को 3 वर्षों के भीतर पुनर्निवेशित किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जब आयकर दाखिल करने की नियत तारीख इस निर्दिष्ट अवधि के दौरान आती हो।

- अपवाद: यदि कोई करदाता इतनी कम अवधि में निवेश करने में असमर्थ है, तो वह ऐसे अल्प-उपयोग किए गए पूंजीगत लाभ को सीजीएएस (CGAS) के तहत जमा कर सकता है। हालांकि, करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले ऐसे धनराशि को जमा करना होगा।

- अल्पकालिक लाभ पात्र नहीं: छूट के उद्देश्यों के लिए इस खाते में लाभ का निवेश सीधे पुनर्निवेश के समान ही माना जाता है। हालांकि, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (short-term capital gains) सीजीएएस के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि छूट केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू होती है।

- जो व्यक्ति जमा कर सकते हैं: कोई भी करदाता जो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्जित करता है और छूट का दावा करना चाहता है, वह सीजीएएस में जमा कर सकता है। इसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), कंपनियां और कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जो पूंजीगत लाभ छूट के लिए पात्र है।

- उपयोग: इस योजना का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ का पुनर्निवेश करने में असमर्थ होता है लेकिन छूट का दावा करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवेश करने का इरादा रखता है।

- समयसीमा: जमा राशि का उपयोग पात्र परिसंपत्ति में निवेश करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए; अन्यथा, इसे समयसीमा समाप्त होने के वर्ष में कर योग्य पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा।

- कैपिटल गेन्स अकाउंट (दूसरा संशोधन) योजना, 2025 के बारे में:

- पहले, सीजीएएस जमा ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने संस्थानों तक ही सीमित थे।

- नई अधिसूचना के तहत, अब 19 प्रमुख निजी बैंकों की सभी गैर-ग्रामीण शाखाओं को सीजीएएस खाते प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए अधिकृत किया गया है।

- “गैर-ग्रामीण शाखा” के लिए शर्तों का अर्थ है कि केवल 10,000 या अधिक आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले केंद्रों पर स्थित शाखाएं ही इसके दायरे में हैं।

- संशोधित योजना जमा के ‘इलेक्ट्रॉनिक मोड’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम/आधार पे आदि शामिल हैं।

स्रोत:

श्रेणी: समाज

संदर्भ:

- हाल ही में, बस्तर ओलंपियाड टूर्नामेंट में अबुझमाड़िया जनजाति की बढ़ती भागीदारी देखी गई है।

अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में:

- स्थान: ये एक पैतृक और पितृसत्तात्मक जनजाति है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है।

- गोंड जनजाति से संबंधित: अबुझमाड़िया आदिवासी समुदाय मध्य भारत क्षेत्र की गोंड जनजाति का एक उप-समूह है।

- PVTG का हिस्सा: यह एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) है।

- भाषा: वे अबुझ मारिया, हिंदी या छत्तीसगढ़ी बोलते हैं।

- सामाजिक संरचना: उनका समाज कुलों (clans) में संगठित है, जिनके अपने रीति-रिवाज और परंपराएं हैं।

- धार्मिक मान्याएं: वे प्रकृतिवाद (animism) का एक रूप मानते हैं, जिसमें वे प्रकृति की आत्माओं और प्राकृतिक तत्वों से जुड़े देवताओं की पूजा करते हैं।

- गोदना पर जोर: अबुझमारिया महिलाएं गोदना (Godana) को एक स्थायी गहना मानती हैं।

- त्यौहार: वे विभिन्न त्यौहार मनाते हैं जैसे सजा पर्व और बस्तर दशहरा, जिसमें पारंपरिक नृत्य, रीति-रिवाज और सामुदायिक सभाएं शामिल होती हैं।

- आर्थिक गतिविधियाँ: अबुझ मारिया मुख्य रूप से निर्वाह कृषि में संलग्न हैं, और चावल, मक्का और दालें जैसी फसलें उगाते हैं। वे शिकार, मछली पकड़ने और वन उत्पादों को एकत्र करने का भी अभ्यास करते हैं।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(यूपीएससी जीएस पेपर III -- "भारतीय अर्थव्यवस्था; बाह्य क्षेत्र; ऊर्जा सुरक्षा")

संदर्भ (परिचय)

2024 के अंत से रुपये में 7% की गिरावट, चालू खाते के दबावों के बढ़ने, वैश्विक डॉलर की मजबूती और तेल आयात लागत में वृद्धि के माहौल में, भारत की भारी कच्चे तेल निर्भरता से उत्पन्न संरचनात्मक कमजोरी को उजागर किया है। इससे आरबीआई की स्थिरीकरण क्षमता सीमित हो गई है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुधारों की मांग बढ़ गई है।

मुख्य तर्क

- बाहरी संवेदनशीलता: कच्चे तेल पर निरंतर निर्भरता---वित्त वर्ष 2025 में कुल आयात का एक-पांचवां हिस्सा---वैश्विक झटकों के दौरान मुद्रा अवमूल्यन को बढ़ाती है, जिससे चालू खाता घाटा चौड़ा होता है।

- आरबीआई का सीमित जनादेश: प्रबंधित-फ्लोट व्यवस्था के तहत, आरबीआई नवंबर 2024 से लगभग 50 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बेचने के बावजूद केवल मुद्रा अस्थिरता को कम कर सकती है, उसके अवमूल्यन को रोक नहीं सकती।

- आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम: सस्ते रूसी तेल से महंगे अमेरिकी कच्चे तेल की ओर बदलाव, कमजोर रुपये के साथ मिलकर, मुद्रास्फीतिजन्य दबाव बढ़ाता है, भले ही अक्टूबर 2025 में मुद्रास्फीति (CPI) अस्थायी रूप से 0.25% पर आ गई हो।

- तरलता प्रबंधन: फरवरी 2025 में 10 अरब डॉलर की खरीद-बिक्री स्वैप सहित बड़े डॉलर स्वैप, सिस्टम में तरलता प्रदान करते हैं लेकिन संरचनात्मक आयात निर्भरता को दूर नहीं कर सकते।

- व्यापार झटके: उच्च वैश्विक टैरिफ और बचाव के रूप में बढ़ता बुलियन (सोना-चांदी) आयात, चालू खाता घाटे (CAD) पर और दबाव डालता है, जिससे तेल-संबंधी कमजोरियों को कम करने की आवश्यकता और स्पष्ट होती है।

चुनौतियाँ / आलोचनाएं

- संरचनात्मक तेल निर्भरता: भारत वैश्विक कच्चे तेल चक्रों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव की बंधक बन गई है।

- अपर्याप्त ऊर्जा संक्रमण: परिवहन के विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की गति, बाह्य क्षेत्र की लचीलापन हासिल करने के लिए आवश्यक पैमाने की तुलना में धीमी है।

- व्यापार नीति की कमजोरियाँ: जापान, यूएई और आसियान के साथ हालिया द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) ने जोखिम में विविधता लाने के बजाय भारत का व्यापार संतुलन और खराब किया है।

- चालू खाता घाटे (CAD) पर दबाव: रिकॉर्ड एफडीआई और विदेशी मुद्रा भंडार के बावजूद, बढ़ता बुलियन आयात और प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों में कमजोर निर्यात, बाह्य खाते पर दबाव डाल रहे हैं।

- सीमित मौद्रिक गुंजाइश: आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को कम किए बिना या घरेलू तरलता में विकृतियां पैदा किए बिना रुपये की अनिश्चित काल तक रक्षा नहीं कर सकती।

आगे की राह

- त्वरित विद्युतीकरण: ईवी अपनाने और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण को क्षेत्रीय पहल के बजाय रणनीतिक आर्थिक सुधार के रूप में देखें।

- विविधित ऊर्जा मिश्रण: कच्चे तेल आयात की तीव्रता को संरचनात्मक रूप से कम करने के लिए घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और जैव ईंधन का विस्तार करें।

- सुसंगत व्यापार रणनीति: द्विपक्षीय एफटीए से हटकर एक ऐसी कालिब्रेटेड व्यापार नीति की ओर बढ़ें जो घरेलू उद्योग की रक्षा करे और ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों के अनुरूप हो।

- घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा: घरेलू उत्पादन को मामूली रूप से बढ़ाने और आयात निर्भरता कम करने के लिए ओएनजीसी और निजी क्षेत्र के अन्वेषण को मजबूत करें।

- मांग-पक्ष दक्षता: दीर्घकालिक तेल मांग पर अंकुश लगाने के लिए ऊर्जा-कुशल ईंधन, गतिशीलता के वैकल्पिक साधन और शहरी नियोजन उपकरणों को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

रुपये की स्थिरता केवल आरबीआई के हस्तक्षेप पर निर्भर नहीं हो सकती जब संरचनात्मक तेल निर्भरता बार-बार बाह्य झटके पैदा कर रही हो। मुद्रा की वास्तविक लचीलापन एक निर्णायक ऊर्जा संक्रमण की मांग करती है जो कच्चे तेल के आयात को कम करे, चालू खाते को मजबूत करे और भारत की दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्र. "भारत में रुपये के मूल्य में बार-बार होने वाली अस्थिरता, कच्चे तेल पर भारी निर्भरता से उत्पन्न एक गहरी संरचनात्मक कमजोरी को दर्शाती है। इस निर्भरता के व्यापक आर्थिक जोखिमों का विश्लेषण करें और उन्हें दूर करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।" (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(यूपीएससी जीएस पेपर II — “सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका”)

संदर्भ (परिचय)

हालिया हिंसा और उसके बाद कश्मीरियों के प्रति जनता का संदेह, जम्मू और कश्मीर में गहरे बैठे अलगाव को उजागर करता है, जो अन्याय की धारणाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं की चिंताओं और राजनीतिक शिकायतों में निहित है। इससे सुलह, सम्मान, संवाद और विश्वास-निर्माण पर निर्भर हो गई है।

मुख्य तर्क: सुलह के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण क्यों जरूरी है

- सामूहिक संदेह: मीडिया का सनसनीखेजपन और दोष का समय से पहले आरोपण, पूरे भारत में कश्मीरियों को कलंकित करता है, जिससे भय, चिंता और स्थायी संदिग्ध के रूप में देखे जाने की भावना बढ़ती है।

- दंडात्मक उपाय: अभियुक्त उग्रवादियों के पारिवारिक घरों को गिराने जैसी प्रथाएं सामूहिक दंड का काम करती हैं, जो निष्पक्षता के मानदंडों का उल्लंघन करती हैं और आक्रोश को गहराती हैं।

- नागरिक स्वतंत्रताओं की चिंताएँ: स्वतंत्रताओं में कटौती, व्यापक निगरानी, सरकारी नौकरियों से मनमानी बर्खास्तगी और संपत्ति जब्ती युवाओं में दमघोंटू माहौल पैदा करती हैं।

- आर्थिक बहिष्करण: रोजगार के सिकुड़ते अवसर और भेदभावपूर्ण भर्ती एवं आरक्षण नीतियों की धारणा, निराशा और सशक्तिकरण की कमी की भावना को बढ़ाती है।

- राजनीतिक दुर्बलीकरण: अनुच्छेद 370 का निरसन, भूमि और नौकरी के संरक्षण का वापस लिया जाना, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन का डर, हानि, विस्थापन और पहचान की चिंता की भावनाओं को हवा देता है।

चुनौतियाँ / आलोचनाएं

- अलगाव की चक्रवृद्धि: जोर देने वाली सुरक्षा कार्रवाइयाँ, जो जुड़ाव के बजाय बलप्रयोग पर जोर देती हैं, अलगाव को मजबूत करने और निराश युवाओं के बीच उग्रवाद को बढ़ावा देने का जोखिम पैदा करती हैं।

- पहचान की असुरक्षा: सांस्कृतिक क्षरण और संस्थागत सुरक्षाओं के खत्म होने की धारणाएं, संघ के साथ भावनात्मक एकीकरण में बाधा डालती हैं।

- संस्थाओं में अविश्वास: लगातार छापे, नज़रबंदी और निगरानी न्याय प्रणालियों में विश्वास को कमजोर करती है और अधिकारियों के साथ सहयोग घटाती हैं।

- राजनीतिक शून्यता: सीमित लोकतांत्रिक जुड़ाव और सार्थक राजनीतिक संवाद का अभाव, शिकायतों को बिना समाधान के पनपने देता है।

- विवादित आख्यान: मीडिया के ऐसे आख्यान जो क्षेत्र को केवल आतंकवाद के क्षेत्र की तरह देखते हैं, वास्तविक अनुभवों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे सहानुभूति और राष्ट्रीय एकजुटता सीमित होती है।

आगे की राह

- सामूहिक दंड बंद करें: दंडात्मक विध्वंस रोकें और सुनिश्चित करें कि अभियुक्त व्यक्ति, न कि उनके परिवार, कानूनी प्रक्रिया के अधीन हों।

- नागरिक स्वतंत्रताएँ बहाल करें: अत्यधिक निगरानी पर अंकुश लगाकर, निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करके और शांतिपूर्ण नागरिक गतिविधि पर प्रतिबंधों में ढील देकर विश्वास निर्माण करें।

- संवाद के चैनल फिर से खोलें: इंसानियत और जम्हूरियत (लोकतंत्र) में निहित, वाजपेयी ढांचे का उपयोग करते हुए एक संरचित राजनीतिक संवाद को पुनर्जीवित करें।

- आर्थिक समावेशन: संस्थाओं में विश्वास मजबूत करने के लिए रोजगार सृजन, समान भर्ती और लक्षित युवा कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें।

- आख्यान सुधार: रूढ़िवादिता को रोकने और राष्ट्रीय सहानुभूति को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और सार्वजनिक संचार को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति केवल सुरक्षा प्रबंधन से अधिक की मांग करती है; इसके लिए सम्मान, न्याय और जुड़ाव की आवश्यकता है। जब अधिकारों का सम्मान किया जाता है, आकांक्षाओं को स्वीकार किया जाता है और समुदायों के साथ संदेह के बजाय दया के साथ व्यवहार किया जाता है, तो सुलह एक दूर का आदर्श नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता बन जाती है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्र. “जम्मू-कश्मीर में शांति केवल सुरक्षा कार्यवाइयों पर निर्भर नहीं हो सकती बल्कि इसके लिए राजनीतिक जुड़ाव की आवश्यकता है। अलगाव की सामाजिक और राजनीतिक जड़ों का विश्लेषण करें और स्थायी सुलह के उपाय सुझाएं।” (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(यूपीएससी जीएस पेपर II — “सांप्रदायिकता; संस्थाओं की भूमिका; शासन की चुनौतियाँ; सुभेद्य वर्ग”)

संदर्भ (परिचय)

नेली नरसंहार के चार दशक बाद तिवारी और मेहता आयोग रिपोर्ट का जारी होना, इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे पहचान की राजनीति, जनसांख्यिकीय चिंताएं और संस्थागत विफलताएं मिलकर भारत की सबसे भयानक सांप्रदायिक त्रासदियों में से एक का कारण बनीं। यह असम के 2026 के चुनावों से पहले तत्काल सबक देती हैं।

मुख्य तर्क:

- सांप्रदायिक हिंसा की विरासत: बंगाली भाषी मुसलमानों का 1983 का नरसंहार, इस बात की एक कड़ी चेतावनी है कि कैसे पहचान के इर्द-गिर्द राजनीतिक जुड़ाव कुछ ही घंटों में सामूहिक क्रूरता में बदल सकता है।

- संस्थागत खामोशी: सैकड़ों एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, एक भी दोषसिद्धि का न होना, न्याय और जवाबदेही को कमजोर करने वाली लंबे समय से चली आ रही संस्थागत उदासीनता को उजागर करता है।

- जनसांख्यिकीय चिंता: दोनों रिपोर्टें हिंसा को भूमि के दबाव, विभाजन और 1971 के बाद से आए प्रवासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के डर के संदर्भ में रखती हैं, जिसने सामाजिक तनाव को हवा दी।

- राजनीतिक जुड़ाव: असम आंदोलन के दौरान की कटु बयानबाजी और विवादास्पद चुनाव चक्र ने रोजमर्रा की असुरक्षाओं को सांप्रदायिक शत्रुता में बदल दिया।

- परस्पर विरोधी निष्कर्ष: चुनाव की भूमिका की अलग-अलग व्याख्याओं के बावजूद, दोनों आयोग हिंसा को संभव बनाने वाले गहरे संरचनात्मक कारकों पर एकमत हैं।

चुनौतियाँ / आलोचनाएं

- पहचान का ध्रुवीकरण: “विदेशी,” “जनसांख्यिकीय आक्रमण,” और “भूमि जिहाद” जैसी अवधारणाएं संदेह को तीव्र करती हैं और सांप्रदायिक विभाजन को गहराती हैं।

- कमजोर संस्थागत सुरक्षा उपाय: फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की सुरक्षा उपायों के बिना आव्रजक (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 का पुनरुद्धार, कानूनी सुरक्षाओं को दरकिनार करने का जोखिम पैदा करता है।

- प्रशासनिक दिशाहीनता: उपेक्षा, नौकरशाही जड़ता और चुनावी तात्कालिकता, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने या उसका जवाब देने की संस्थागत क्षमता को कम कर देती है।

- आर्थिक दबाव: संसाधनों की कमी, भूमि प्रतिस्पर्धा और बेरोजगारी स्थानीय आबादी को विभाजनकारी राजनीतिक संदेशों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

- संवैधानिक तनाव: बेदखली अभियान और कठोर प्रवर्तन उपाय लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों पर दबाव डालते हैं और बहिष्कारपूर्ण शासन को सामान्य बनाने का जोखिम पैदा करते हैं।

आगे की राह

- उचित प्रक्रिया मजबूत करें: सुनिश्चित करें कि आव्रजन-संबंधी सभी कार्यवाहियां न्यायिक निगरानी वाले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जैसे मजबूत तंत्रों के माध्यम से हों।

- मूल कारणों को संबोधित करें: भूमि असुरक्षा, संसाधन तनाव और विकास की कमी जैसे मुद्दों से निपटें, जो स्थानीय आक्रोश और पहचान संघर्ष को बढ़ावा देते हैं।

- जिम्मेदार राजनीतिक विमर्श: तथ्य-आधारित संचार को बढ़ावा दें और भड़काऊ बयानबाजी के लिए जन प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराएं।

- संस्थाओं का पुनरुद्धार: स्थानीय तनावों के बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासनिक क्षमता, अर्ली-वार्निंग सिस्टम और निष्पक्ष पुलिसिंग का निर्माण करें।

- समावेशी शासन: भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संवाद, प्रतिनिधित्व और विश्वास-निर्माण के उपायों के माध्यम से जोड़ें ताकि उनके अलगाव को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

नेली नरसंहार एक कड़ी चेतावनी के रूप में खड़ा है, जो जनसांख्यिकीय भय और पहचान की राजनीति को संवैधानिक सुरक्षाओं पर हावी होने देने के खिलाफ है। जैसे ही असम एक महत्वपूर्ण चुनाव की ओर बढ़ रहा है, जरूरी है केवल औपचारिक स्मरण नहीं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए संस्थाओं और राजनीतिक जिम्मेदारी का पुनर्निर्माण करना।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्र. “भारतीय संदर्भ से उदाहरणों की सहायता से जांच करें कि कैसे पहचान की राजनीति, जनसांख्यिकीय चिंताएं और कमजोर संस्थाएं बड़े पैमाने पर हिंसा में परिवर्तित हो सकती हैं।” (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस