IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे नए लॉन्च किए गए ‘ आभार (Aabhar)’ ऑनलाइन स्टोर का संरक्षण करेगा, जिसमें एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के दायरे में निर्मित उत्कृष्ट उपहार वस्तुओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी।

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के बारे में:

- नोडल मंत्रालय: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2018 में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) लॉन्च किया गया था।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य जिलों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में सहायता करना, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।

- प्रत्येक ज़िला निर्यात केंद्र के रूप में: यह पहल विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग द्वारा ‘ज़िला निर्यात केंद्र’ पहल के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक ज़िले को उस उत्पाद को बढ़ावा देकर निर्यात केंद्र में बदलना है जिसमें वह ज़िला विशेषज्ञता रखता है।

- आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप : इस पहल की योजना विनिर्माण को बढ़ाकर, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करके, संभावित विदेशी ग्राहकों को ढूंढकर और इस प्रकार ‘ आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करके इसे पूरा करने की है।

- चयन की प्रक्रिया: ओडीओपी पहल के अंतर्गत, सभी उत्पादों का चयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जमीनी स्तर पर मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात केंद्र (डीईएच) के रूप में जिलों के अंतर्गत पहचाने गए उत्पादों और जीआई-टैग उत्पादों को ध्यान में रखकर किया गया है।

स्रोत:

श्रेणी: अर्थव्यवस्था

प्रसंग:

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगातार तीन महीनों की बिकवाली के बाद अक्टूबर में 14,610 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी खरीदी, जो इस साल जुलाई के बाद सबसे मजबूत निवेश है।

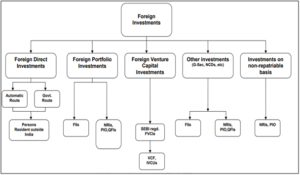

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बारे में:

- परिभाषा: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से धारित प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होता है।

- संरचना: एफपीआई में स्टॉक, बांड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) शामिल हैं।

- पूँजी खाते का हिस्सा: एफपीआई किसी देश के पूँजी खाते का हिस्सा होता है और इसे उसके भुगतान संतुलन (बीओपी) में दर्शाया जाता है। बीओपी एक मौद्रिक वर्ष में एक देश से दूसरे देशों में प्रवाहित होने वाली धनराशि को मापता है।

- सेबी द्वारा विनियमित: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2014 के पूर्ववर्ती एफपीआई विनियमों के स्थान पर नए एफपीआई विनियम, 2019 लाए।

- हॉट मनी: एफपीआई को अक्सर “हॉट मनी” कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में संकट के पहले संकेत पर ही यह भाग जाने की प्रवृत्ति रखता है। एफपीआई, एफडीआई की तुलना में अधिक तरल, अस्थिर और इसलिए जोखिम भरा होता है।

- मुख्य विशेषताएँ: निवेशक कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं लेते। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के बजाय पूंजी वृद्धि है। इसके अलावा, यह वित्तीय बाजारों में पूंजी प्रवाह प्रदान करता है, जिससे दक्षता और निवेश क्षमता बढ़ती है।

- एफडीआई से अंतर: एक विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी की कुल चुकता पूंजी का 10% तक हिस्सा बिना एफडीआई के वर्गीकृत किए रख सकता है। अगर यह हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा हो जाती है, तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में:

- प्रकृति: विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित परिसंपत्तियां हैं, जिनमें बांड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।

- डॉलर का प्रभुत्व: यह ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है।

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ

- स्वर्ण भंडार

- विशेष आहरण अधिकार (SDR)

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित अंश स्थिति।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) बैठक में केन्द्रीय भूमिका में आये और वैश्विक मुक्त व्यापार की रक्षा करने का वादा किया।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के बारे में :

- प्रकृति: एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है और इसका गठन 1989 में किया गया था।

- उद्देश्य: इस समूह का उद्देश्य “एशिया-प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि पैदा करना” है।

- फोकस: APEC का फोकस व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर रहा है और इसलिए, यह देशों को “अर्थव्यवस्था” के रूप में संदर्भित करता है।

- गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ: APEC किसी बाध्यकारी प्रतिबद्धता या संधि दायित्वों के आधार पर संचालित नहीं होता। प्रतिबद्धताएँ स्वैच्छिक रूप से ली जाती हैं और क्षमता निर्माण परियोजनाएँ सदस्यों को APEC पहलों को लागू करने में मदद करती हैं।

- सदस्य देश: वर्तमान में, APEC के 21 सदस्य हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, हांगकांग, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, पेरू, चिली, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और ताइवान शामिल हैं।

- सदस्यता मानदंड: हालांकि, सदस्यता के लिए मानदंड यह है कि प्रत्येक सदस्य एक संप्रभु राज्य के बजाय एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई होना चाहिए।

- भारत सदस्य के रूप में: भारत 1997 तक इसका सदस्य नहीं था क्योंकि उस पर अभी भी बहुत सारे नियम और प्रतिबंध थे। इसके अलावा, समूह ने 1997 में नए सदस्यों को स्वीकार करना बंद कर दिया ताकि मौजूदा सदस्यों के बीच मौजूदा सहयोग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसलिए, भारत इसका सदस्य नहीं है और वर्तमान में उसे ‘पर्यवेक्षक’ का दर्जा प्राप्त है।

- महत्व: अपनी स्थापना के बाद से ही, इस समूह ने व्यापार शुल्कों में कमी, मुक्त व्यापार और आर्थिक उदारीकरण का समर्थन किया है। सियोल घोषणा (1991) में, APEC के सदस्य देशों ने प्रशांत क्षेत्र के चारों ओर एक उदार मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण को संगठन का प्रमुख उद्देश्य घोषित किया।

- विश्व व्यापार में योगदान: APEC विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 62% और विश्व व्यापार का लगभग आधा हिस्सा है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली बहुपक्षीय मंचों में से एक है।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नौरादेही अभयारण्य, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद राज्य में चीतों का तीसरा आवास स्थल बन जाएगा।

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के बारे में :

- अवस्थिति: यह मध्य प्रदेश के तीन ज़िलों, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में फैला हुआ है । पूरा अभयारण्य एक पठार पर स्थित है, जो ऊपरी विंध्य पर्वतमाला का एक हिस्सा है।

- क्षेत्रफल: इसका क्षेत्रफल लगभग 1197 वर्ग किमी है।

- वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषणा: इसे 1975 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है।

- प्राकृतिक गलियारे के रूप में कार्य करता है: यह पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए एक गलियारे के रूप में कार्य करता है, जबकि रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है।

- जल निकासी: वन्यजीव अभयारण्य का तीन-चौथाई हिस्सा गंगा की सहायक नदी यमुना नदी के बेसिन में पड़ता है, जिसमें केन नदी भी एक सहायक नदी है, तथा अभयारण्य का एक-चौथाई हिस्सा नर्मदा बेसिन में पड़ता है।

- प्रमुख नदियाँ: उत्तर की ओर बहने वाली कोपरा नदी, बामनेर नदी, व्यारमा नदी और बेरमा नदी, जो केन नदी की सहायक नदियाँ हैं, इस संरक्षित क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं।

- वनस्पति: यह मुख्य रूप से शुष्क मिश्रित-पर्णपाती वन प्रकार है।

- वनस्पति: पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ सागौन, साजा , धावड़ा , साल , तेंदू (कोरोमंडल आबनूस), भिर्रा (पूर्वी भारतीय साटनवुड), और महुआ हैं।

- जीव-जंतु: मुख्य जीव-जंतुओं में नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, काला हिरण, भौंकने वाला हिरण, सामान्य लंगूर, रीसस मकाक, मीठे पानी के कछुए, चित्तीदार ग्रे क्रीपर, सारस, बगुले, लैपविंग आदि शामिल हैं।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

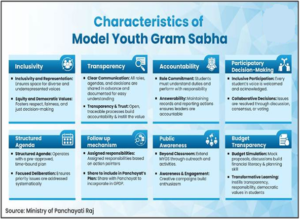

- पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आज नई दिल्ली में आदर्श युवा ग्राम सभा (एमवाईजीएस) पहल का शुभारंभ किया।

आदर्श युवा ग्राम सभा पहल के बारे में:

- प्रकृति: आदर्श युवा ग्राम सभा पहल स्कूली बच्चों के लिए नकली ग्राम सभा सत्रों में भाग लेने हेतु एक अनुकरणीय मंच है।

- ये जनभागीदारी को मजबूत करने और छात्रों को ग्राम सभा सत्रों में शामिल करके भागीदारीपूर्ण स्थानीय शासन को बढ़ावा देने की एक अग्रणी पहल है ।

- मॉडल यूएन पर आधारित: यह देश भर के स्कूलों में मॉडल यूएन – संयुक्त राष्ट्र के एक शैक्षिक अनुकरण – पर आधारित एक पहल है।

- नोडल मंत्रालय: यह शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है।

- कार्यान्वयन: इसे देश भर के 1,000 से अधिक स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिनमें जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और राज्य सरकार के स्कूल शामिल हैं।

- मुख्य विशेषताएं: कक्षा 9-12 के छात्र सरपंच, वार्ड सदस्य और ग्राम स्तर के अधिकारियों की भूमिका निभाएंगे, जिनमें ग्राम सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। वे ग्राम सभा की मॉक मीटिंग आयोजित करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और गांव का बजट और विकास योजना तैयार करेंगे।

- वित्तीय सहायता: पंचायती राज मंत्रालय मॉक ग्राम सभा आयोजित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को 20,000 रुपये की सहायता भी प्रदान करेगा।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3 – अर्थव्यवस्था: वृद्धि और विकास, बाह्य क्षेत्र)

संदर्भ (परिचय)

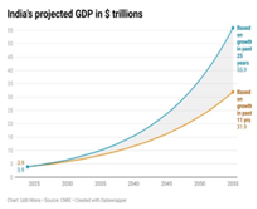

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग (2025) में अनुमान लगाया कि भारत अगले 20-25 वर्षों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है ।

- यह वक्तव्य वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत के दीर्घकालिक आर्थिक आत्मविश्वास को रेखांकित करता है।

- वर्तमान में, भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर (वित्त वर्ष 2024) है - जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ($29.2 ट्रिलियन) का लगभग आठवाँ हिस्सा है । गोयल का यह कथन बहुध्रुवीय व्यापारिक व्यवस्था में भारत की विकास क्षमता, विनिमय दर की गतिशीलता और आर्थिक लचीलेपन की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

आर्थिक आकार और संदर्भ को समझना

- नॉमिनल जीडीपी आधार: भारत का जीडीपी, नॉमिनल शब्दों में मापा जाता है, जो मुद्रास्फीति के समायोजन के बिना घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

- तुलनात्मक पैमाना: 2024 तक, कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था ($4.1 ट्रिलियन) भारत की कुल जीडीपी से अधिक है, जो उस अंतर को दर्शाती है जिसे भारत 2050 तक पाटना चाहता है।

- वैश्विक भार: सकल घरेलू उत्पाद का आकार वैश्विक आर्थिक प्रभाव, व्यापार वार्ता लाभ और निवेश आकर्षण को निर्धारित करता है।

- विनिमय दर कारक: 2014 में रुपया-डॉलर की दर ₹65 थी; 2024 तक यह घटकर ₹84 हो गई, जिससे भारत के सकल घरेलू उत्पाद के डॉलर मूल्य पर प्रभाव पड़ा।

- रूपांतरण महत्व: 330 ट्रिलियन रुपए की रुपया-आधारित जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में तभी परिवर्तित होगी जब विनिमय दर स्थिर हो जाए - जो विकास और मुद्रा की मजबूती के परस्पर प्रभाव को दर्शाता है।

गोयल के 30 ट्रिलियन डॉलर के अनुमान का आधार

- ऐतिहासिक विकास प्रवृत्ति: 2000-2024 के बीच , भारत की नॉमिनल जीडीपी 11.9% की सीएजीआर से बढ़ी , जबकि रुपये में प्रति वर्ष 2.7% की गिरावट आई ।

- अग्रिम अनुमान (25-वर्षीय क्षितिज): यदि ये रुझान जारी रहते हैं, तो भारत 2048 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकता है , जो गोयल के 20-25-वर्षीय क्षितिज के अनुरूप है।

- विनिमय दर प्रभाव: मध्यम मूल्यह्रास निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सहायता करता है, लेकिन डॉलर आधारित जीडीपी मूल्यांकन को कम करता है।

- नॉमिनल बनाम वास्तविक जीडीपी: अनुमानों में नॉमिनल वृद्धि दर का उपयोग किया जाता है; वास्तविक जीडीपी (मुद्रास्फीति-समायोजित) वृद्धि काफी कम होगी लेकिन फिर भी उत्पादक विस्तार का संकेत देगी।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: इस प्रक्षेपण में नीतिगत निरंतरता, जनसांख्यिकीय लाभांश और सतत पूंजी निर्माण को शामिल किया गया है।

हालिया मंदी: एक वास्तविकता की जाँच

- 2014 के बाद का प्रदर्शन: नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 10.3% सीएजीआर (2014-2025) हो गई , जबकि रुपये का अवमूल्यन बढ़कर 3.08% वार्षिक हो गया।

- संशोधित परिणाम: वर्तमान वृद्धि-मूल्यह्रास प्रवृत्तियों के तहत, भारत 2055 तक ही 30 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच पाएगा - जो गोयल की समय-सीमा से लगभग 7-8 वर्ष बाद होगा ।

- संरचनात्मक बाधाएं: धीमी विनिर्माण वृद्धि, निर्यात पर निर्भरता और उत्पादकता संबंधी बाधाएं गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं।

- राजकोषीय नरमी: राजकोषीय समेकन प्रयासों और मुद्रास्फीति नियंत्रण ने विस्तार को नरम कर दिया है।

- नीति संवेदनशीलता: विकास दर में मामूली परिवर्तन, यहां तक कि 1-1.5% तक भी, दीर्घकालिक परिणामों को कई ट्रिलियन डॉलर तक बदल सकता है।

दीर्घकालिक निहितार्थ और सबक

- चक्रवृद्धि प्रभाव: 25 वर्षों में, छोटे विकास अंतर (11.9% बनाम 10.3%) से विशाल विचलन उत्पन्न होते हैं

- दशकीय गति: प्रत्येक दशक का प्रदर्शन संचयी सकल घरेलू उत्पाद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है - जो निरंतर उच्च विकास की आवश्यकता पर बल देता है

- विनिमय दर स्थिरता: विश्वसनीय डॉलर-आधारित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के लिए मुद्रा स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है

- निवेश चक्र पुनरुद्धार: 8%+ की वास्तविक वृद्धि को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण और हरित उद्योगों में निवेश की आवश्यकता होगी

- जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत की कार्यशील आयु वाली जनसंख्या (68% हिस्सेदारी) का उपयोग उत्पादकता-संचालित विस्तार के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक बना हुआ है।

आगे की राह

- संरचनात्मक सुधार: कुल कारक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए श्रम, भूमि और पूंजी बाजार सुधारों को गहन करना ।

- व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता: निर्यात बाजारों में विविधता लाना, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होना, तथा दीर्घकालिक हितों के अनुरूप संतुलित एफटीए पर वार्ता करना।

- राजकोषीय एवं मौद्रिक समन्वय: उदार लेकिन मुद्रास्फीति-सचेत मौद्रिक रुख के साथ-साथ विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति सुनिश्चित करना।

- तकनीकी छलांग: उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों के निर्माण के लिए एआई, डिजिटल गवर्नेंस और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।

- सतत विकास पथ: पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता के साथ उच्च जीडीपी विस्तार को संतुलित करना , जैसा कि एसडीजी से जुड़ी आर्थिक रणनीतियों द्वारा रेखांकित किया गया है।

निष्कर्ष

पीयूष गोयल का अनुमान आर्थिक दृष्टि से संभव है, लेकिन यह सशर्त रूप से निर्भर है - इसे केवल लगातार दोहरे अंकों की नॉमिनल वृद्धि, मध्यम रुपये के अवमूल्यन और मजबूत संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

- यद्यपि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, तथापि 2048 तक 30 ट्रिलियन डॉलर और 2055 तक 30 ट्रिलियन डॉलर के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि कैसे मामूली नीतिगत चूक भी दीर्घकालिक परिणामों को नया रूप दे सकती है।

- 30 ट्रिलियन डॉलर का रास्ता महज एक संख्यात्मक लक्ष्य नहीं है, बल्कि तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की संस्थागत लचीलापन, सुधार विश्वसनीयता और जनसांख्यिकीय कार्यान्वयन की परीक्षा है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत को सदी के मध्य तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक दोहरे अंक की नॉमिनल वृद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक संरचनात्मक और नीतिगत सुधारों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

(जीएस पेपर 3: कृषि – कृषि सब्सिडी, फसलोत्तर प्रबंधन और कृषि में मूल्य संवर्धन के मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

भारत को सालाना लगभग 92,000 करोड़ रुपये का फसल-उपरांत नुकसान होता है, खासकर जल्दी खराब होने वाली फसलों के मामले में। आपूर्ति श्रृंखला में कमियों को दूर करने के लिए, पीएम किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) योजना खेत से बाजार तक संपर्क और किसानों की आय स्थिरता सुनिश्चित करती है।

ICCVAI के उद्देश्य और तर्क

- हानियों में कमी: एक एकीकृत कोल्ड चेन नेटवर्क के माध्यम से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं – फल, सब्जियां, डेयरी, मांस, मुर्गी और मछली – की बर्बादी को न्यूनतम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

- किसानों की आय में वृद्धि: कृषि-स्तरीय बुनियादी ढांचे को प्रसंस्करण और खुदरा व्यापार से जोड़कर उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

- व्यापक अवसंरचना: प्री-कूलिंग, पैक हाउस, प्रसंस्करण, प्रशीतित परिवहन और खुदरा स्तर पर संरक्षण को बढ़ावा देता है।

- रोजगार सृजन: कृषि-औद्योगिक संबंधों को समर्थन, 1.7 लाख से अधिक रोजगार सृजन (2025 तक)।

- मूल्य संवर्धन: प्रसंस्करण और पैकेजिंग को प्रोत्साहित करता है जिससे घरेलू और निर्यात बाजारों में शेल्फ लाइफ, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

मुख्य घटक और पात्रता

- फार्म स्तरीय अवसंरचना (एफएलआई): इसमें प्री-कूलिंग इकाइयां, संग्रहण केंद्र और प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं।

- वितरण केन्द्र (डीएच): तापमान नियंत्रित प्रणालियों के साथ भंडारण और प्रेषण के लिए केंद्रीकृत इकाइयाँ।

- परिवहन संपर्क: प्रशीतित/इन्सुलेटेड वाहन शीत श्रृंखला की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं।

- पात्र संस्थाएं (पीआईए): व्यक्ति, FPOs, सहकारी समितियां, SHGs, NGOs, firms, PSUs और कंपनियां परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकती हैं।

पूरक सरकारी योजनाएँ

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच): सामान्य क्षेत्रों में 35% और पहाड़ी/पूर्वोत्तर राज्यों में 50% सब्सिडी के साथ 5,000 मीट्रिक टन तक के शीत भण्डारण को समर्थन प्रदान करता है ।

- राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से बागवानी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।

- ऑपरेशन ग्रीन्स: टमाटर, प्याज, आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला के लिए 2018-19 में शुरू किया गया ; बाद में इसे फलों, सब्जियों और झींगा तक विस्तारित किया गया।

- इसका उद्देश्य मूल्य स्थिरीकरण और एकीकृत मूल्य-श्रृंखला विकास है।

- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी): शीत भंडारण (5,000-20,000 मीट्रिक टन क्षमता) के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए 35-50% सब्सिडी प्रदान करता है ।

- नियंत्रित वातावरण (सीए) और वैज्ञानिक भंडारण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ): ₹1 लाख करोड़ का कोष ; 3% ब्याज अनुदान के साथ ₹2 करोड़ तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है ।

- फसल-उपरांत प्रबंधन और सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे गोदामों और कोल्ड स्टोरों के लिए धन मुहैया कराया जाता है।

नीति संशोधन और आधुनिकीकरण के प्रयास

- जून 2022: फलों और सब्जियों को विशेष ध्यान देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स में स्थानांतरित कर दिया गया। दोहराव को रोका गया और संसाधन लक्ष्यीकरण में सुधार किया गया।

- अगस्त 2024: खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयाँ शुरू की गईं । गैर-रासायनिक संरक्षण विधि के रूप में आयनकारी विकिरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- मई 2025: संपूर्ण मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ किया गया; गैर-बागवानी नाशवान उत्पादों तक कवरेज का विस्तार किया गया। कुशल बाज़ार संपर्कों के माध्यम से किसानों के लिए उचित मूल्य प्राप्ति को सुदृढ़ किया गया।

- प्रौद्योगिकी समावेशन: अनुकूलन के लिए IoT-आधारित शीत निगरानी, ऊर्जा-कुशल प्रशीतन और AI-सक्षम लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करना।

- प्रशासनिक सरलीकरण: मानकीकृत दिशानिर्देश, डिजिटल निगरानी और ईओआई-आधारित चयन से पारदर्शिता और गति में वृद्धि हुई।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

- खंडित बुनियादी ढांचा: राज्यों में सुविधाओं का असमान वितरण, तथा औद्योगिक क्षेत्रों में संकेन्द्रण।

- ऊर्जा अकुशलता: अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और अप्रचलित प्रौद्योगिकी के कारण उच्च परिचालन लागत।

- सीमित जागरूकता: छोटे किसानों के पास योजना तक पहुंचने के लिए ज्ञान या पूंजी की कमी है।

- समन्वय अंतराल: बागवानी योजनाओं के साथ ओवरलैप होने से दोहराव और प्रशासनिक देरी होती है।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: रेफ्रिजरेंट गैसें और ऊर्जा-गहन प्रणालियां स्थिरता संबंधी मुद्दे उठाती हैं।

सुधार और आगे की राह

- एकीकृत नीति संरेखण: समग्र कृषि-लॉजिस्टिक्स के लिए आईसीसीवीएआई, एआईएफ और ई-एनएएम के बीच अधिक अभिसरण।

- क्लस्टर आधारित मॉडल: उपयोग को अधिकतम करने के लिए कृषि-निर्यात और एफपीओ क्लस्टरों में केंद्रित विकास।

- प्रौद्योगिकी सम्मिलन: दक्षता और पारदर्शिता के लिए IoT सेंसर, सौर शीत कक्ष और ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी को बढ़ावा देना ।

- क्षमता निर्माण: शीत श्रृंखला परिसंपत्तियों का स्थायी प्रबंधन करने के लिए एफपीओ और एसएचजी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- स्थिरता पर जोर: कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित प्रशीतन और नवीकरणीय ऊर्जा संचालित प्रणालियों को अपनाना।

निष्कर्ष

आईसीसीवीएआई योजना अनुकूली और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन को दर्शाती है जिसका उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक फसल-उपरांत अंतर को पाटना है। छोटे किसानों का समावेश, ऊर्जा दक्षता और डिजिटल कृषि-प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण सुनिश्चित करना एक सतत, लाभदायक और लचीली खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में इसकी भविष्य की सफलता का निर्धारण करेगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: “फसलोत्तर प्रबंधन केवल भंडारण के बारे में नहीं है, बल्कि खेत से उपभोक्ता तक एक मूल्य श्रृंखला बनाने के बारे में है।” प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत ICCVAI योजना के आलोक में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो