IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: भूगोल

प्रसंग:

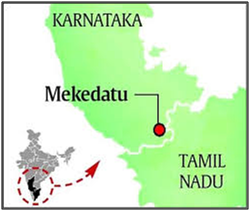

- उच्चतम न्यायालय ने अंतरराज्यीय कावेरी नदी पर मेकेदातु में कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित जलाशय निर्माण को चुनौती देने वाली तमिलनाडु की याचिका को “समय से पूर्व (premature)” बताया।

मेकेदातु जलाशय परियोजना के बारे में :

- स्थान: यह कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित एक बहुउद्देश्यीय (पेयजल और बिजली) परियोजना है। यह बेंगलुरु से लगभग 90 किलोमीटर दूर और तमिलनाडु की सीमा से 4 किलोमीटर आगे है।

- प्रकृति: मेकेदातु परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के निकट एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है ।

- नामकरण: मेकेदातु , जिसका अर्थ बकरी की छलांग है, कावेरी और उसकी सहायक अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है ।

- उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों को कुल 4.75 टीएमसी पेयजल उपलब्ध कराना और 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना है।

- संबद्ध नदी: यह परियोजना कावेरी नदी और उसकी सहायक नदी अर्कावती के संगम पर प्रस्तावित है।

- संरचना: इस योजना में 99 मीटर ऊंचा, 735 मीटर लंबा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध, एक भूमिगत बिजलीघर और एक जल कंडक्टर प्रणाली का निर्माण शामिल है।

- जलाशय की क्षमता: बांध की अनुमानित क्षमता 66,000 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी की है। पूरा होने पर, इससे बेंगलुरु शहर को पेयजल के लिए 4 टीएमसी से अधिक पानी की आपूर्ति होने की उम्मीद है।

- अनुमानित लागत: इस परियोजना को पूरा करने की अनुमानित लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपये है, जो 5,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करेगी।

- चिंताएं: निचले तटवर्ती राज्य तमिलनाडु ने दावा किया है कि मेकेदातु क्षेत्र कर्नाटक का अंतिम मुक्त बिंदु है, जहां से कावेरी का पानी तमिलनाडु में बेरोकटोक बहता है, और मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक द्वारा पानी के इस मुक्त प्रवाह को रोकने का एक प्रयास है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

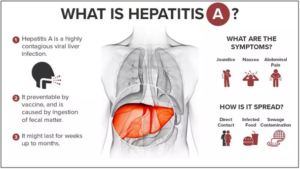

- चूंकि भारत अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में टाइफाइड संयुग्मी टीके को शामिल करने पर बहस कर रहा है, इसलिए यह पूछने का समय आ गया है कि क्या हेपेटाइटिस ए, जो तीव्र यकृत विफलता (liver failure) का बढ़ता कारण है, को और भी अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हेपेटाइटिस ए के बारे में:

- प्रकृति: यह एक वायरल संक्रमण है जो हेपेटाइटिस ए वायरस (एचएवी) के संपर्क में आने के बाद होता है।

- प्रभावित अंग: यह एक बहुत ही संक्रामक यकृत रोग है। इसके संक्रमण से यकृत में सूजन आ जाती है।

- जोखिम कारक: इनमें गंदा पानी पीना, गंदे पानी में धुले या उगाए गए खाद्य पदार्थ खाना, संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुए गए खाद्य पदार्थ खाना , संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट शारीरिक संपर्क, जिसमें यौन संबंध बनाना और ड्रग्स लेने के लिए सुइयों को साझा करना आदि शामिल हैं।

- संचरण: हेपेटाइटिस ए वायरस (एचएवी) आमतौर पर मल -मौखिक मार्ग (दूषित भोजन/पानी/सतह) के माध्यम से फैलता है।

- लक्षण: इनमें बुखार, थकान, गहरे रंग का मूत्र, हल्के रंग का मल, पेट दर्द (बच्चों में अक्सर हल्का) आदि शामिल हैं।

- हेपेटाइटिस बी और सी से अंतर: यह एक तीव्र, स्व-सीमित बीमारी है। हेपेटाइटिस बी और सी के विपरीत, इससे दीर्घकालिक यकृत रोग, सिरोसिस या यकृत कैंसर नहीं होता है।

- उपचार: वर्तमान में, हेपेटाइटिस ए के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। शरीर हेपेटाइटिस ए के वायरस को अपने आप ही साफ़ कर देता है। हेपेटाइटिस ए के अधिकांश मामलों में, लीवर छह महीने के भीतर बिना किसी स्थायी क्षति के ठीक हो जाता है।

- रोकथाम: बेहतर स्वच्छता, सुरक्षित जल आपूर्ति, उचित स्वच्छता (जैसे, हाथ धोना) और टीकाकरण सबसे प्रभावी निवारक उपाय हैं।

- टीकाकरण: एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है। भारत ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए टीका ” हैविश्योर ” (दो खुराक वाला निष्क्रिय टीका) लॉन्च किया है।

- भारत द्वारा पहल: भारत में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (2018) का लक्ष्य 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीक दृष्टि प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रही है।

दृष्टि प्रणाली के बारे में:

- प्रकृति: यह भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक एआई-आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग प्रणाली है।

- उद्देश्य: दृष्टि प्रणाली का उद्देश्य चलती मालगाड़ी के डिब्बों पर खुले या छेड़छाड़ किए गए दरवाजों की पहचान करने में परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटना है – जो रेल लॉजिस्टिक्स में सुरक्षा और संरक्षा का एक सतत मुद्दा है।

- विकास: इसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी प्रौद्योगिकी नवाचार और विकास फाउंडेशन (आईआईटीजी टीआईडीएफ) के बीच एक सहयोगी पहल के माध्यम से विकसित किया जा रहा है।

- विशिष्टता: नया एआई-आधारित समाधान वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करने, दरवाजा लॉकिंग तंत्र में विसंगतियों का पता लगाने और ट्रेन की आवाजाही को बाधित किए बिना स्वचालित रूप से अलर्ट उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ: यह दरवाजों की स्थिति और लॉकिंग की स्थिति को पकड़ने और उसका विश्लेषण करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थापित एआई-संचालित कैमरों और सेंसर का उपयोग करता है। यह पहचान उद्देश्यों के लिए उन्नत कंप्यूटर विज़न और मशीन लर्निंग तकनीक का भी उपयोग करता है।

- लाभ: दृष्टि से माल सुरक्षा में सुधार, वैगन सीलिंग की अखंडता में सुधार और मैन्युअल निरीक्षण प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। पारंपरिक रूप से मैन्युअल जाँच न केवल समय लेने वाली होती है, बल्कि गतिशील परिस्थितियों में लंबी दूरी के रेकों के लिए अव्यावहारिक भी होती है।

- परिशोधन: प्रारंभिक परिणामों ने उत्साहजनक सटीकता स्तर प्रदर्शित किए हैं, जो इस स्वदेशी नवाचार की क्षमता को प्रमाणित करते हैं। रोलिंग स्टॉक सुरक्षा और परिचालन विश्वसनीयता को मज़बूत करने के लिए एनएफआर नेटवर्क में व्यापक अनुप्रयोग के लिए आगे परिशोधन और मापनीयता योजनाएँ चल रही हैं।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एवं एफआरए) अधिनियम, 2001 की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ‘पादप जीनोम रक्षक पुरस्कार समारोह ‘ में भाग लिया।

पीपीवी और एफआरए अधिनियम के बारे में :

- प्रकृति: यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 11 नवंबर, 2005 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत की गई थी।

- नोडल मंत्रालय: यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है ।

- उद्देश्य:

- पौधों की नई किस्मों के विकास में उनके नवाचारों के लिए पादप प्रजनकों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करना

- पारंपरिक किस्मों और जैव विविधता का संरक्षण करने वाले किसानों और समुदायों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान करना

- पंजीकृत किस्मों के कृषि-संरक्षित बीजों को बचाने, उपयोग करने, बोने, पुनः बोने, विनिमय करने, साझा करने और बेचने के लिए किसानों के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देना।

- पादप प्रजनन और कृषि में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना

- राष्ट्रीय पौध किस्मों का रजिस्टर (एनआरपीवी) बनाए रखना और मूल्यवान जर्मप्लाज्म संसाधनों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण सुनिश्चित करना

- संरचना: अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसके 15 सदस्य हैं, जिनमें से आठ विभिन्न विभागों/मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्य हैं। महापंजीयक प्राधिकरण का पदेन सदस्य सचिव होता है।

- कार्य:

- नई पौध किस्मों, अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी), विद्यमान किस्मों का पंजीकरण;

- सभी प्रकार के पौधों के लिए अनिवार्य सूचीकरण सुविधाएं;

- आर्थिक पौधों और उनके जंगली रिश्तेदारों के पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण;

- राष्ट्रीय पौध किस्मों के रजिस्टर और राष्ट्रीय जीन बैंक का रखरखाव।

- महत्व: प्राधिकरण किसानों के पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा और स्वदेशी किस्मों के उपयोग से होने वाले लाभ के समान बंटवारे को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- नवाचार और परंपरा के बीच संतुलन: वैज्ञानिक नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के बीच सेतु बनाकर, पीपीवी और एफआरए भारत की कृषि जैव विविधता की रक्षा करने, बीज संप्रभुता सुनिश्चित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए।

निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के बारे में:

- सहयोग पर आधारित: ईपीएम एक सहयोगात्मक ढांचे पर आधारित है, जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हैं।

- उद्देश्य: यह भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने की एक प्रमुख पहल है, विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए। यह निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक और डिजिटल रूप से संचालित ढाँचा प्रदान करेगा।

- कार्यान्वयन एजेंसी: विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें सभी प्रक्रियाएं – आवेदन से लेकर संवितरण तक – मौजूदा व्यापार प्रणालियों के साथ एकीकृत एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित की जाएंगी।

- समयावधि: इसका वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक का बजट परिव्यय 25,060 करोड़ रुपये है।

- रणनीतिक बदलाव: यह कई खंडित योजनाओं से एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूली तंत्र की ओर रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।

- संबंधित योजनाओं का समेकन: यह ब्याज समकारी योजना (आईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी प्रमुख निर्यात सहायता योजनाओं को समेकित करता है, तथा उन्हें समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है।

- प्राथमिकता वाले क्षेत्र: ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद।

- उप-योजनाएँ:

- निर्यात प्रोत्साहन: यह ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी आदि जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

- निर्यात दिशा: यह गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं जैसे निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग, निर्यात के लिए सहायता भंडारण और रसद आदि।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(यूपीएससी जीएस पेपर II – “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव”)

संदर्भ (परिचय)

संधियों, मानदंडों और हथियार नियंत्रण व्यवस्थाओं के माध्यम से आठ दशकों से अधिक समय से आकार ले रही वैश्विक परमाणु व्यवस्था, नए सिरे से तनाव का सामना कर रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के परीक्षण संकेतों से परमाणु प्रतिस्पर्धा को रोकने वाले सुभेद्य तंत्र के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है।

वैश्विक परमाणु व्यवस्था का विकास

- यह व्यवस्था हिरोशिमा और नागासाकी (1945) के बाद शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप परमाणु उपयोग पर लगभग सार्वभौमिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जो 80 वर्षों से कायम है।

- 1970 के दशक के अंत तक शस्त्रागार 65,000 वारहेड्स के शिखर पर पहुंच गया, जिसके कारण अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए SALT , ABM और बाद में START संधियों जैसे हथियार नियंत्रण प्रयासों को बढ़ावा मिला ।

- एनपीटी (1970) ने पांच मान्यता प्राप्त परमाणु-हथियार संपन्न राज्यों और गैर-परमाणु राज्यों के बीच विभाजन को संस्थागत बना दिया, जिससे “दो दर्जन” परमाणु शक्तियों तक इसके फैलने की आशंका को रोका जा सका।

- सीटीबीटी (1996) अगले स्तंभ के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य परमाणु विस्फोटक परीक्षण को अवैध बनाना था, हालांकि प्रमुख अनुलग्नक-II राज्यों द्वारा अनुसमर्थन न किए जाने के कारण यह कभी लागू नहीं हो सका।

- न्यू स्टार्ट (2010) जैसे शीत युद्धोत्तर तंत्रों ने अमेरिका और रूस के लिए रणनीतिक शस्त्रागार को घटाकर 1,550 तैनात वारहेड्स तक सीमित कर दिया, जिससे पूर्वानुमान और पारदर्शिता बनी रही।

वर्तमान मुद्दा: संयम का टूटना

- ट्रम्प की अक्टूबर 2025 की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने अमेरिकी परमाणु परीक्षण पुनः शुरू करने का संकेत दिया था - हालांकि बाद में "सिस्टम-परीक्षण" के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया - ने लंबे समय से चले आ रहे मानदंडों में विश्वास को कमजोर कर दिया है।

- प्रमुख शक्तियां नए प्रकार के वारहेड , हाइपरसोनिक्स और दोहरे उपयोग वाली वितरण प्रणालियां विकसित कर रही हैं, लेकिन अब तक विस्फोटक परीक्षण से बचती रही हैं; रूस ने आखिरी बार 1990 में और अमेरिका ने 1992 में विस्फोटक परीक्षण किया था।

- सीटीबीटी मानदंड कमजोर हो रहा है: रूस ने अनुसमर्थन वापस ले लिया (2023); अमेरिका, चीन, इजरायल, ईरान, मिस्र ने अभी भी अनुसमर्थन नहीं किया है; भारत और पाकिस्तान बाहर हैं, उत्तर कोरिया ने छह बार परीक्षण किया है।

- न्यू स्टार्ट की अवधि 2026 में समाप्त हो रही है , तथा इस पर कोई वार्ता नहीं हो रही है, जिससे अमेरिका-रूस के बीच हथियार नियंत्रण की अंतिम कानूनी बाध्यता समाप्त हो जाएगी।

- चीन का शस्त्रागार, जो लंबे समय से 300 से कम आयुधों का है, तेजी से बढ़ रहा है ( आज अनुमानतः 600 , 2030 तक 1,000 होने की उम्मीद है ), जिससे त्रिपक्षीय परमाणु स्थिरता जटिल हो रही है।

- किसी भी प्रमुख शक्ति द्वारा विस्फोटक परीक्षण पुनः शुरू करने से पारस्परिक परीक्षण शुरू हो जाएंगे - जिससे चीन के सीमित परीक्षण आंकड़ों को लाभ मिलेगा, भारत और पाकिस्तान को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तथा नए आकांक्षी देशों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

आलोचनाएँ और जोखिम

- सीटीबीटी मानदंडों के क्षरण से गुणात्मक हथियारों की होड़ , आधुनिकीकरण और कम-क्षमता वाले "अधिक उपयोगी" हथियारों का लघुकरण हो सकता है।

- दोहरे उपयोग वाली हाइपरसोनिक्स और स्वायत्त प्रणालियां अस्पष्टता को बढ़ाती हैं , जिससे गलत गणना का जोखिम बढ़ जाता है।

- शेष अमेरिकी-रूसी संरचना के पतन से संकट की स्थिरता के लिए आवश्यक सत्यापन और पारदर्शिता तंत्र समाप्त हो जाएंगे।

- परमाणु निषेध - जो आठ दशकों से वैश्विक सुरक्षा के लिए केन्द्रीय मुद्दा रहा है - रणनीतिक अविश्वास और उच्च तकनीक वाले हथियारों के विकास के कारण कमजोर पड़ रहा है।

सुधार और आगे की राह

- एक नई परमाणु व्यवस्था का निर्माण करना - चीन को औपचारिक रूप से हथियार-नियंत्रण ढांचे में लाना।

- राजनीतिक प्रतिबद्धताओं, विस्तारित निगरानी प्राधिकरण और मजबूत सत्यापन के माध्यम से सीटीबीटी की गति को पुनर्जीवित करना।

- पहले उपयोग न करने या “एकमात्र उद्देश्य” के सिद्धांतों को सुदृढ़ करना ।

- विश्वास-निर्माण समझौतों के माध्यम से हाइपरसोनिक्स, अंतरिक्ष और साइबर क्षमताओं में पारदर्शिता बढ़ाना।

- भारत के लिए: स्वैच्छिक स्थगन को बनाए रखना, क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं की निगरानी करना, तथा सार्वभौमिक अप्रसार मानदंडों के लिए कूटनीति को मजबूत करना।

निष्कर्ष

20वीं सदी में गढ़ी गई परमाणु व्यवस्था आज की खंडित भू-राजनीति के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे-जैसे प्रमुख शक्तियाँ अपने शस्त्रागारों का परीक्षण और आधुनिकीकरण कर रही हैं, अनियंत्रित, बहु-पक्षीय परमाणु दौड़ को रोकने के लिए परमाणु निषेध की रक्षा करना और हथियार नियंत्रण की पुनर्कल्पना करना आवश्यक हो गया है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“1945 के बाद से वैश्विक परमाणु व्यवस्था के विकास पर चर्चा करें। परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने के हालिया संकेत वर्तमान अप्रसार व्यवस्था की स्थिरता को कैसे ख़तरा पैदा करते हैं?” (250 शब्द, 15 अंक)

(यूपीएससी जीएस पेपर II – “स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा और संबंधित सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे”)

संदर्भ (परिचय)

विश्व स्वास्थ्य संगठन की GLASS 2025 रिपोर्ट में भारत में एएमआर को विश्व के सबसे गंभीर खतरों में से एक बताया गया है, जहाँ हर तीन में से एक संक्रमण आम एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है। इस बढ़ती चुनौती के लिए तत्काल निगरानी, प्रबंधन, जन जागरूकता और निरंतर निवेश की आवश्यकता है।

मुख्य तर्क

- GLASS 2025 ने पुष्टि की है कि भारत का एएमआर बोझ विश्व भर में सबसे अधिक है, जो उच्च संक्रामक रोग भार , एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और कमजोर नियामक प्रवर्तन के कारण है ।

- भारत में तीन में से एक जीवाणु संक्रमण (2023) सामान्यतः प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है, जो वैश्विक आंकड़े (छह में से एक) से कहीं अधिक है।

- ई. कोली, क्लेबसिएला न्यूमोनिया, स्टैफिलोकोकस ऑरियस में प्रतिरोध विशेष रूप से उच्च है , विशेष रूप से आईसीयू में जहां एंटीबायोटिक दबाव तीव्र है।

- निगरानी में अंतराल बरकरार है: अधिकांश भारतीय आंकड़े तृतीयक देखभाल अस्पतालों से आते हैं, जो सामुदायिक और ग्रामीण संक्रमणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे गैर-प्रतिनिधि, विषम अनुमान सामने आते हैं ।

- भारत में निगरानी तंत्र (ICMR’s AMRSN/i-AMRSS and NCDC’s NARS-Net) तो है, लेकिन भौगोलिक घनत्व और एकसमान भागीदारी का अभाव है।

- भारत की एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) का कार्यान्वयन धीमा रहा है; केवल केरल ने वन हेल्थ सहयोग, ओटीसी-प्रतिबंध प्रवर्तन (AMRITH) और AMR साक्षरता अभियानों के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए हैं।

आलोचनाएँ / कमियाँ उजागर

- निगरानी की सीमाएं : तृतीयक अस्पताल गंभीर संक्रमणों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, राष्ट्रीय औसत को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं और सामुदायिक स्तर के पैटर्न को छिपाते हैं।

- विनियामक विफलताएं : ओटीसी एंटीबायोटिक बिक्री, अधूरे उपचार, तथा फार्मा और अस्पताल के कचरे से पर्यावरण प्रदूषण पर खराब नियंत्रण बना हुआ है।

- राज्य स्तर पर धीमी कार्रवाई : केरल को छोड़कर, अधिकांश राज्यों ने एएमआर योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया है; मानव, पशु और पर्यावरण क्षेत्रों में समन्वय सीमित है।

- सार्वजनिक वियोग : एएमआर नागरिकों को अमूर्त लगता है; जागरूकता की कमी से दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है।

- एंटीबायोटिक दवाओं की सीमित उपलब्धता : विश्व स्तर पर केवल कुछ ही वास्तव में नवीन एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं; भारत ने कुछ नए एजेंटों को मंजूरी दी है, लेकिन एलएमआईसी तक पहुंच में अंतराल बना हुआ है।

- वित्त पोषण की कमी : निगरानी विस्तार, नवाचार, निदान और प्रबंधन कार्यक्रमों में न्यूनतम निवेश दीर्घकालिक प्रतिक्रिया क्षमता को कमजोर करता है।

सुधार और रणनीतियाँ (लेख + भारत के व्यापक शोध से)

- राष्ट्रव्यापी निगरानी को मजबूत करें

- 500 से अधिक एनएबीएल प्रयोगशालाओं को एकीकृत करके तथा जिला एवं प्राथमिक स्तर की सुविधाओं में माइक्रोबायोलॉजी क्षमता का निर्माण करके मेडिकल कॉलेजों से आगे विस्तार करना।

- वास्तविक समय, प्रतिनिधि एएमआर अनुमानों के लिए पूर्ण-नेटवर्क मॉडल अपनाएं ।

- एंटीबायोटिक प्रबंधन को बढ़ावा दें

- केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही दवा की बिक्री लागू करना; केरल के अमृत मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना।

- अस्पताल में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग की सख्त निगरानी लागू करें, विशेष रूप से आईसीयू में।

- पर्यावरण में फैलाव को न्यूनतम करने के लिए फार्मा इकाइयों और अस्पतालों से एंटीबायोटिक उत्सर्जन को विनियमित करें।

- एक स्वास्थ्य समन्वय को बढ़ावा देना

- मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा क्षेत्र, जलीय कृषि और पर्यावरण में समन्वय सुनिश्चित करना – जो वर्तमान में एनएपी-एएमआर लक्ष्यों के बावजूद खंडित है।

- राज्य कार्य योजनाओं के माध्यम से केरल के अंतर-क्षेत्रीय मॉडल को दोहराना।

- सार्वजनिक जागरूकता और एएमआर साक्षरता में सुधार

- एएमआर प्रभावों को मानवीय बनाने वाले राष्ट्रीय अभियान शुरू करें, जिसमें बड़े गैर-लाभकारी संगठन, रोगी अधिवक्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्कूल शामिल हों।

- स्थानीय अभियानों के माध्यम से “एंटीबायोटिक-साक्षर” समुदायों का लक्ष्य रखें।

- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, और उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देना

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्राथमिकता वाले एमडीआर रोगजनकों को लक्षित करने वाले नवीन क्रियाविधि के लिए प्रोत्साहन के साथ नए एंटीबायोटिक विकास का समर्थन करना।

- निदान, नवाचार पहुंच और जिम्मेदार विनिर्माण में सुधार के लिए एएमआर उद्योग गठबंधन जैसे वैश्विक नेटवर्क में भागीदारी को बढ़ावा देना ।

- निरंतर वित्तपोषण और नीति प्रतिबद्धता

- निगरानी प्रणालियों, एंटीबायोटिक अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और प्रबंधन कार्यक्रमों में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाएं।

- राज्य-केन्द्र लागत-साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय एएमआर वित्तपोषण खिड़की विकसित करना।

निष्कर्ष

भारत का एएमआर संकट एक धीमी गति से फैलने वाली जन स्वास्थ्य आपात स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। केरल जहाँ एक ओर यह दर्शाता है कि समन्वित कार्रवाई, जन जागरूकता और सख्त प्रवर्तन से प्रतिरोध की प्रवृत्ति को उलटा जा सकता है, वहीं राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अभी भी खंडित है। “भविष्य को सुरक्षित” करने के लिए, भारत को निगरानी का विस्तार करना होगा, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करना होगा, नवाचार को बढ़ावा देना होगा और सामाजिक समझ का निर्माण करना होगा—एएमआर को एक अमूर्त तकनीकी अवधारणा से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता में बदलना होगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“भारत का रोगाणुरोधी प्रतिरोध संकट (antimicrobial resistance crisis) निगरानी, प्रबंधन और जन जागरूकता में कमज़ोरियों को दर्शाता है। GLASS 2025 रिपोर्ट के आलोक में, एक मज़बूत AMR प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए आवश्यक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए।” (250 शब्द, 15 अंक)