IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी), जो लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, ने गृह मंत्रालय को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

छठी अनुसूची के बारे में:

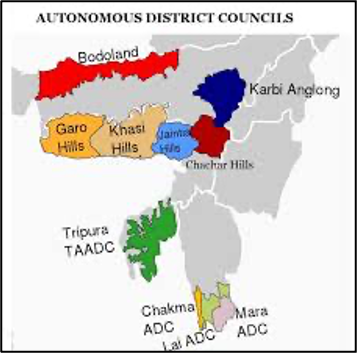

- संवैधानिक प्रावधान: संविधान की छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है।

- उद्देश्य:

- जनजातीय भूमि और संसाधनों की रक्षा करना तथा ऐसे संसाधनों को गैर-जनजातीय व्यक्तियों या समुदायों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाना।

- यह सुनिश्चित करना कि जनजातीय समुदायों का गैर-जनजातीय आबादी द्वारा शोषण या हाशिए पर न डाला जाए तथा उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाए।

- स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण:

- चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित किया जाएगा।

- यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल उनके निवास वाले जिले को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं।

- राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों को संगठित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। वह किसी भी स्वायत्त ज़िले की सीमाओं को बढ़ा या घटा सकता है या उसका नाम बदल सकता है।

- जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का गठन:

- प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से चार से अधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामित किए जाएंगे तथा शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे।

- स्वायत्त क्षेत्र गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद होगी।

- जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियां:

- जिला और क्षेत्रीय परिषदों को कुछ विशिष्ट मामलों जैसे भूमि, वन प्रबंधन (आरक्षित वन के अलावा), संपत्ति का उत्तराधिकार आदि पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

- इन परिषदों को उस अनुसूचित जिले में अनुसूचित जनजाति के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धन उधार देने या व्यापार करने के नियमन और नियंत्रण के लिए कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है।

- हालाँकि, इस प्रावधान के तहत बनाए गए सभी कानूनों को राज्य के राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।

- स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय प्रशासन:

- जिला और क्षेत्रीय परिषदों को उन मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों का गठन करने का अधिकार है, जहां विवाद के सभी पक्ष जिले के भीतर अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं।

- उच्च न्यायालयों को राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट मुकदमों और मामलों पर अधिकारिता प्राप्त है।

- हालाँकि, काउंसिल कोर्ट को मृत्युदंड या पांच या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है।

- अपवाद: स्वायत्त ज़िलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम लागू नहीं होते या कुछ विशिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। राज्यपाल स्वायत्त ज़िलों या क्षेत्रों से संबंधित किसी भी मुद्दे की जाँच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- डॉ. जितेंद्र सिंह ने हरित हाइड्रोजन पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में:

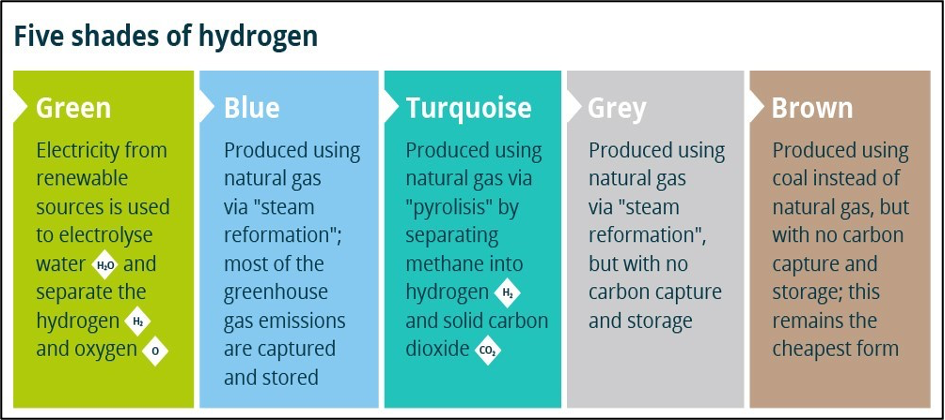

- परिभाषा: ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को संदर्भित करता है, जहाँ सौर, पवन या जल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जल के अणुओं (H₂O) को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसे बायोमास गैसीकरण द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है, जो बायोमास को हाइड्रोजन-समृद्ध गैस में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है।

- अनुप्रयोग: इसके उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जैसे ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV), विमानन और समुद्री परिवहन, और उर्वरक, रिफाइनरी और इस्पात जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र। सड़क और रेल परिवहन, नौवहन और बिजली उत्पादन में भी इसकी क्षमता है।

- हरित हाइड्रोजन उत्पादन की विभिन्न विधियाँ:

- क्षारीय विद्युत अपघटन: यह सबसे उन्नत तकनीक है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्षारीय विलयन (KOH या NaOH) का उपयोग किया जाता है। इसकी उच्च दक्षता और कम लागत के बावजूद, इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में निकल और प्लैटिनम जैसी महंगी सामग्रियों की आवश्यकता होती है।

- प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलिसिस: एक उन्नत विधि जिसमें ठोस पॉलीमर मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह उच्च दक्षता और तेज़ प्रतिक्रिया समय प्रदान करता है, लेकिन मेम्ब्रेन और कीमती धातु उत्प्रेरकों की उच्च लागत एक चुनौती है।

- ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस: एक उच्च-तापमान प्रक्रिया (700°C से 1000°C) जिसमें ठोस सिरेमिक पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह उच्च दक्षता और सह-इलेक्ट्रोलिसिस (जल और CO2 का H2 और CO2 में एक साथ रूपांतरण) की क्षमता प्रदान करती है, लेकिन उच्च तापमान और विशेष सामग्रियों की आवश्यकता इसे और अधिक जटिल और महंगा बनाती है।

- हरित उत्पादन की दिशा में भारत द्वारा की गई पहल:

- वित्तीय सहायता: भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन की सामर्थ्य में सुधार लाना और भारत को एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में स्थापित करना है। वर्तमान में, भारत में हरित हाइड्रोजन की कीमत 4-5 डॉलर प्रति किलोग्राम है।

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन : जनवरी 2023 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करना है, जिससे 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकेगा।

- SIGHT कार्यक्रम: यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है और घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे भारत के एक अग्रणी हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के दृष्टिकोण को बल मिलता है।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

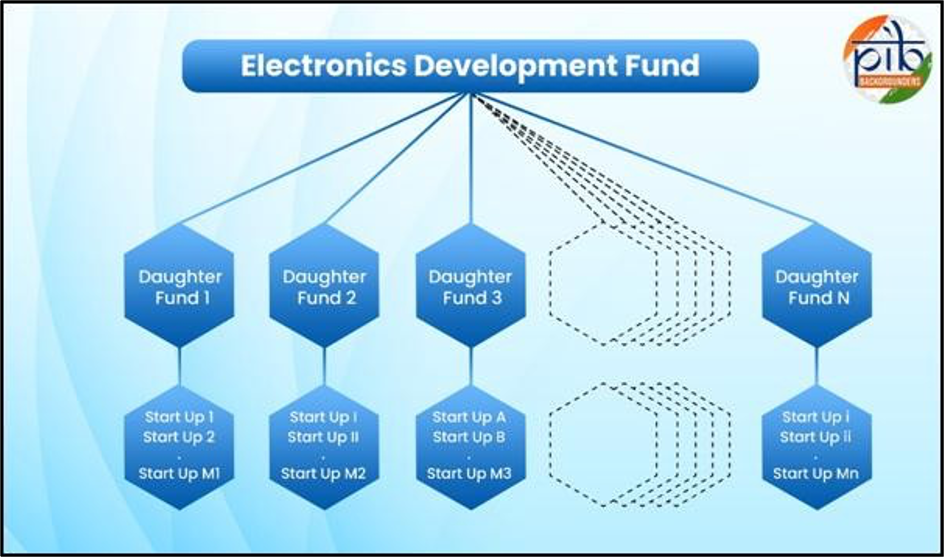

- 77 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि ने देश भर में 128 स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) के बारे में:

- शुभारंभ: भारत सरकार ने 15 फरवरी 2016 को इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) का शुभारंभ किया था।

- उद्देश्य: इस कोष का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

- फंड ऑफ फंड्स के रूप में कार्य करता है: ईडीएफ एक फंड ऑफ फंड्स के रूप में कार्य करता है, जिसे पेशेवर रूप से प्रबंधित डॉटर फंड्स, जैसे कि प्रारंभिक चरण के एंजेल और वेंचर फंड्स, में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डॉटर फंड, आगे, स्टार्टअप्स और नई तकनीकें विकसित करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करते हैं।

- ईडीएफ के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

- बाजार-संचालित और उद्योग-संचालित नवाचार का समर्थन करके इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

- प्रारंभिक चरण के एंजेल और वेंचर फंड जैसे पेशेवर रूप से प्रबंधित डॉटर फंड में निवेश करना, जो बदले में स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी उद्यमों को पूंजी प्रदान करते हैं।

- देश के भीतर नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के निर्माण में शामिल कंपनियों को समर्थन देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना।

- प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा का एक मजबूत आधार तैयार करना तथा भारत में नवाचार के स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।

- विदेशी प्रौद्योगिकियों और कंपनियों के अधिग्रहण को सक्षम बनाना, जहां ऐसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना।

- ईडीएफ की मुख्य विशेषताएं :

- ईडीएफ गैर-अनन्य आधार पर डॉटर फंड में भाग लेता है, जिससे पूरे उद्योग में व्यापक सहयोग और भागीदारी संभव होती है।

- किसी सहायक निधि के कुल कोष में ईडीएफ का हिस्सा बाजार की आवश्यकताओं और ईडीएफ के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निधि का प्रबंधन करने के लिए निवेश प्रबंधक की क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- ईडीएफ आमतौर पर प्रत्येक डॉटर फंड में अल्पसंख्यक भागीदारी बनाए रखता है, जिससे अधिक निजी निवेश और पेशेवर फंड प्रबंधन को प्रोत्साहन मिलता है।

- डॉटर फंड के निवेश प्रबंधकों को कोष जुटाने, निवेश करने और पोर्टफोलियो प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता दी जाती है।

- ईडीएफ भागीदारी इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपलब्ध है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय कवरेज सुनिश्चित होता है।

- निवेश प्रबंधक द्वारा विस्तृत जांच के बाद डॉटर फंड का अंतिम चयन किया जाता है।

- उपलब्धियां:

- इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (EDF) ने भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। EDF ने अपने योगदानकर्ताओं से कुल ₹216.33 करोड़ प्राप्त किए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त ₹210.33 करोड़ शामिल हैं।

- समर्थित स्टार्टअप इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, ड्रोन, स्वायत्त वाहन, हेल्थटेक, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे अग्रणी क्षेत्रों में काम करते हैं, जो भारत को उन्नत तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं।

स्रोत:

विषय: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) फ्रांस के मोंट-डी-मार्सन में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास ‘गरुड़ 25’ के 8वें संस्करण में भाग ले रही है।

अभ्यास गरुड़ 2025 के बारे में:

- उत्पत्ति: 2003 में पहली बार आयोजित, गरुड़ किसी पश्चिमी देश के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले हवाई अभ्यासों में से एक है। यह भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी (1998 में स्थापित) के तहत गहरे होते रक्षा और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है।

- उद्देश्य: यह अभ्यास भारत और फ्रांस में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है ताकि दोनों वायु सेनाओं के बीच परिचालनात्मक संपर्क, पारस्परिक शिक्षा और बेहतर अंतर-संचालन को बढ़ावा दिया जा सके।

- ग्लोबमास्टर्स द्वारा समर्थित हैं , तथा जटिल नकली हवाई युद्ध मिशनों में फ्रांसीसी राफेल और अन्य बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ काम करेंगे।

- फोकस क्षेत्र: यह हवा से हवा में युद्ध अभ्यास, वायु रक्षा मिशन, संयुक्त हमला संचालन और रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं (टीटीपी) के परिशोधन पर केंद्रित है।

- महत्व: यह अभ्यास राफेल सौदे, भारत-प्रशांत सहयोग और संयुक्त अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधान जैसे भारत-फ्रांस सहयोग को बढ़ावा देता है।

- फ्रांस के साथ अन्य अभ्यास: इसमें अभ्यास वरुण (नौसेना), अभ्यास शक्ति (थल सेना) और अभ्यास डेजर्ट नाइट (भारत, फ्रांस और यूएई) शामिल हैं।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- अपनी तरह के पहले कदम के तहत, सेना अपनी प्रादेशिक सेना (टीए) बटालियनों में महिला सैनिकों को शामिल करने की योजना बना रही है।

प्रादेशिक सेना के बारे में:

- स्थापना : इसकी स्थापना प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 द्वारा की गई थी; और औपचारिक रूप से 9 अक्टूबर, 1949 को इसका शुभारंभ किया गया था।

- संरचना: इसमें स्वयंसेवी रिजर्व बल शामिल है, जिसमें नागरिक पृष्ठभूमि (व्यापारी, पेशेवर) से अंशकालिक “नागरिक सैनिक” शामिल हैं।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य नियमित सेना को गैर-लड़ाकू कर्तव्यों से मुक्त करना तथा संघर्ष या संकट के दौरान उसकी जनशक्ति को बढ़ाना है।

- नोडल मंत्रालय: यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

- शासित: यह प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित है और अधिनियम का नियम 33 राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान पूर्ण लामबंदी की अनुमति देता है।

- उद्देश्य: यह युद्ध, आतंकवाद या सीमा तनाव के दौरान सैन्य अभियानों में सहायता प्रदान करता है। यह बाढ़, भूकंप और महामारी के दौरान नागरिक प्रशासन की सहायता करता है। यह संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी और स्थिरता अभियानों में भी सहायता करता है।

- विकास: इसका विकास भारतीय प्रादेशिक बल (1920) से हुआ, जिसने प्रथम विश्व युद्ध और बोअर युद्ध जैसे वैश्विक संघर्षों में भाग लिया था। स्वतंत्रता के बाद, इसकी स्थापना रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करने और रक्षा सेवा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में संलग्न करने के लिए की गई थी।

- पात्रता: 18-42 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक, जो चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं (नागरिक व्यवसायों के साथ) प्रादेशिक सेना में शामिल होने के पात्र हैं।

- प्रशिक्षण मॉडल: इसमें लगभग 2 महीने का वार्षिक प्रशिक्षण शामिल है (शांति काल में कोई पूर्णकालिक सैन्य दायित्व नहीं)।

- परिचालन भागीदारी: इसने 1947-48, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान सैन्य सहायता, पीछे के क्षेत्र की रक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा प्रदान की। इसने कारगिल युद्ध (1999) के दौरान गोला-बारूद के भंडारों, आपूर्ति लाइनों और संवेदनशील क्षेत्रों की भी सुरक्षा की।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(यूपीएससी जीएस पेपर II – “न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली”)

संदर्भ (परिचय)

भारत की अधीनस्थ अदालतें गंभीर लंबित मामलों (एनजेडीजी के अनुसार 4.69 करोड़ मामले), प्रक्रियात्मक देरी, अनुभवहीन न्यायिक नियुक्तियों और पुराने कानूनों का सामना कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निचली न्यायपालिका में गतिरोध को व्यवस्थागत अक्षमताओं और बढ़ते मुकदमेबाजी से जोड़ा है।

मुख्य तर्क

- अधीनस्थ न्यायपालिका पर लिपिकीय बोझ : अधीनस्थ न्यायाधीश सुबह-सुबह समन जारी करने, मुकदमों की सुनवाई करने, वकालतनामा प्राप्त करने और उपस्थित होने का रिकॉर्ड रखने में बिता देते हैं, जिससे सुनवाई और निर्णयों के लिए बहुत कम समय बचता है। सूची बनाने का काम दोपहर के बाद भी जारी रहता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण न्यायिक समय कम हो जाता है।

- एक विशेष "मंत्रिस्तरीय अदालत" की आवश्यकता : प्रत्येक जिले में एक निचले स्तर का न्यायिक अधिकारी पूरे दिन मंत्रिस्तरीय कार्यों को संभाल सकता है - सम्मन, एकतरफा साक्ष्य , फाइलिंग, दलीलें - जिससे नियमित अदालतें सुबह 10:30 बजे से परीक्षणों और बहस के लिए मुक्त हो जाती हैं।

- न्यायिक प्रवेशकों की घटती गुणवत्ता और अनुभव : पहले, ज़िला मुंसिफ़ वरिष्ठ वकीलों के अधीन 10+ वर्षों के अनुभव के साथ आते थे। अब, बिना किसी अनुभव के नए स्नातकों को कार्यभार, तर्क और आदेश तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ को बुनियादी आदेश पारित करने में भी कठिनाई हो रही है।

- अपर्याप्त प्रशिक्षण : महीनों तक उच्च न्यायालय से संबद्ध प्रशिक्षण - न्यायिक आचरण का अवलोकन, बार के साथ बातचीत, आदेशों का मसौदा तैयार करना - व्यावहारिक ज्ञान और कार्य संस्कृति के निर्माण के तरीके के रूप में सुझाया गया है।

- प्रक्रियागत कानून अनजाने में देरी पैदा करते हैं : तेजी से निपटान के लिए बनाए गए नए वैधानिक तंत्र अक्सर मुकदमेबाजी की गति को धीमा कर देते हैं:

- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम धारा 12(ए) - अनिवार्य पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता अक्सर अनावश्यक होती है जहां पक्षों ने नोटिस का आदान-प्रदान किया हो।

- विवाह कानून - अनिवार्य छह महीने का कूलिंग-ऑफ (शांति अवधि) से लंबित मामले उत्पन्न होते हैं; न्यायालयों में असंगत व्यवस्था।

- नया किराया अधिनियम - मौखिक पट्टों और अधिकार क्षेत्र के बारे में भ्रम के कारण फोरम शॉपिंग और देरी होती है।

- विलम्ब को बढ़ावा देने वाले पुरातन सी.पी.सी. प्रावधान : विभाजन के मुकदमों में प्रारंभिक बनाम अंतिम आदेश, आदेश XXI (निष्पादन) के अंतर्गत 106 नियम, आदेश VIII नियम 1 जैसी कठोर समय-सीमाएं, अनेक प्रावधान, 1976 और 2002 में संशोधनों के बावजूद वादियों को कार्यवाही को खींचने की अनुमति देते हैं।

- लंबित मामले केवल निचली अदालतों तक सीमित नहीं हैं ; उच्च न्यायपालिका द्वारा कार्यवाही की धीमी समाप्ति से प्रणालीगत लंबित मामले बढ़ते हैं। अपील और अंतरिम आदेश विवादों के जीवनचक्र को लम्बा खींचते हैं।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- ठोस लाभ के बिना प्रक्रियागत कठोरता : अनिवार्य मध्यस्थता, शांत अवधि, तथा बहु-चरणीय आदेश विवाद निपटान में सुधार लाए बिना समाधान में देरी करते हैं।

- वैधानिक "अंतराल" और प्रारूपण संबंधी अस्पष्टताएं : मौखिक पट्टों और अधिकार क्षेत्र पर किराया अधिनियम की अस्पष्टता एक अस्पष्ट प्रणाली का निर्माण करती है - जिससे वादियों को विशेष किराया न्यायालयों के बजाय सिविल या वाणिज्यिक न्यायालयों में जाना पड़ता है।

- निष्पादन सबसे कमजोर कड़ी : आदेश XXI की तकनीकी बातें निर्णय-ऋणी को वर्षों तक डिक्री और मध्यस्थता पुरस्कारों के निष्पादन को रोकने की अनुमति देती हैं, जिससे न्याय तक पहुंच कमजोर हो जाती है।

- अनुभवहीन न्यायिक अधिकारी : पर्याप्त बार अनुभव के बिना न्यायाधीशों की भर्ती करने से खराब गुणवत्ता वाले आदेश और निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है, जिससे स्थगन और लंबित मामलों में वृद्धि होती है।

- पुरानी कानूनी संरचना : सी.पी.सी. (1908) और कई प्रक्रियात्मक क़ानून आज से बहुत अलग मुकदमेबाजी के माहौल में काम करते हैं, फिर भी सुधार टुकड़ों में हुए हैं।

सुझाए गए सुधार

- न्यायाधीशों पर लिपिकीय बोझ कम करें

हर ज़िले में एक छोटी "मंत्रालयी अदालत" बनाएँ जो सम्मन, दाखिल, एकपक्षीय साक्ष्य और दैनिक सूचीकरण का काम संभाले।

नियमित अदालतों को केवल सुनवाई और निर्णयों पर ही ध्यान केंद्रित करने दें।

- न्यायाधीश प्रशिक्षण और अनुभव में सुधार करें।

बार मुख्यतः अनुभव वाले भर्तियों को प्राथमिकता दें।

व्यावहारिक न्यायिक कार्य सीखने के लिए नए न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय की बेंचों में कुछ महीनों का प्रशिक्षण दें।

निर्णय लेखन और प्रक्रिया में निरंतर प्रशिक्षण।

- प्रक्रियात्मक कानूनों को सरल बनाएं

विभाजन के मुकदमों में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री को मर्ज करें या अंतिम डिक्री को स्वचालित बनाएं।

देरी की रणनीति को रोकने के लिए निष्पादन में अनावश्यक चरणों को कम करें (आदेश XXI)।

गैर-वाणिज्यिक मामलों में लिखित बयानों के लिए लचीली समयसीमा की अनुमति दें।

- समस्याग्रस्त वैधानिक प्रावधानों को ठीक करें

जहां पक्षकारों ने पहले ही नोटिस का आदान-प्रदान कर लिया है, वहां मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता को वैकल्पिक बनाएं।

जब समझौता स्पष्ट हो जाए तो आपसी तलाक में छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि की एक समान छूट की अनुमति दें।

मौखिक पट्टों को मान्यता देकर और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करके किराया अधिनियम में भ्रम को दूर करें।

- निष्पादन को तीव्र और सरल बनाएं

प्रतिवादियों द्वारा शीघ्र संपत्ति का खुलासा आवश्यक बनाएं।

निष्पादन के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित करें।

तुच्छ आपत्तियों पर दंड लगाएं।

- उच्च न्यायपालिका की भूमिका में सुधार करें

उचित समय-सीमा के भीतर अपीलों का निपटारा करें।

बार-बार होने वाले स्थगन को रोकें।

अंतहीन अंतरिम मामलों के बजाय अंतिम सुनवाई को प्राथमिकता दें।

निष्कर्ष

भारत की निचली न्यायपालिका न केवल अपर्याप्त मानवशक्ति से, बल्कि संरचनात्मक अक्षमताओं, पुरानी प्रक्रियाओं और अपर्याप्त न्यायिक तैयारी से भी ग्रस्त है। वास्तविक सुधार न्यायाधीशों को लिपिकीय बोझ से मुक्त करने, पुराने कानूनों को सरल बनाने, प्रशिक्षण में सुधार करने और निष्पादन प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में निहित है—न्यायपालिका को एक ऐसी प्रणाली में बदलना जो समय पर और गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की जड़ प्रक्रियागत कठोरता, अपर्याप्त प्रशिक्षण और विधायी संरचना की खामियाँ हैं। चर्चा कीजिए कि निचली न्यायपालिका में संरचनात्मक सुधार भारत के दीर्घकालिक लंबित मामलों का समाधान कैसे कर सकते हैं। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(यूपीएससी जीएस पेपर III – “पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण”)

संदर्भ (परिचय)

भारत में सर्दियों में बार-बार होने वाला स्मॉग और दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में साल भर रहने वाला प्रदूषण, चीन के 2000 के दशक के संकट जैसा ही है। चीन में तेज़ी से हो रहे सुधार—2013 के बाद उसके 80% भूभाग में वायु गुणवत्ता में सुधार—भारत के संघर्ष के लिए प्रासंगिक सबक प्रदान करते हैं।

मुख्य तर्क

- चीन का ‘ एयरपोकैलिप्स ‘ भारत के मौजूदा संकट जैसा ही था : तेज़ औद्योगीकरण, कोयला आधारित तापन, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, फ़सल जलाना और प्रतिकूल मौसम विज्ञान के कारण PM2.5 का स्तर गंभीर हो गया। भारत आज भी ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहा है, जो सर्दियों में होने वाले उलटफेर, पराली जलाने और बायोमास ईंधन के इस्तेमाल से और भी जटिल हो गई हैं।

- 2006-2013 चीन की नीतिगत बदलाव का प्रतीक था : 11वीं पंचवर्षीय योजना ने प्रदूषण को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी। “कैडर मूल्यांकन प्रणाली” ने राज्यपालों, महापौरों और अधिकारियों की पदोन्नति को प्रदूषण में कमी से जोड़ा—जिससे मज़बूत प्रशासनिक जवाबदेही का निर्माण हुआ।

- सशक्त औद्योगिक विनियमन : पुराने कोयला बॉयलर, प्रगालक, रासायनिक इकाइयाँ और कागज़ मिलें बंद कर दी गईं; भारी उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित करके उनका आधुनिकीकरण किया गया। इससे PM2.5 के लिए ज़िम्मेदार उच्च-उत्सर्जन स्रोतों पर नियंत्रण पाया गया।

- स्वच्छ परिवहन की ओर आक्रामक बदलाव : शेन्ज़ेन जैसे शहरों ने 2017 तक 16,000 बसों का पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया; शंघाई ने भी इसका अनुसरण किया। कोयले पर आधारित ग्रिडों के बावजूद, इलेक्ट्रिक वाहनों ने टेलपाइप प्रदूषण को समाप्त करके शहरी उत्सर्जन में कमी लाई।

- बहुआयामी नियंत्रण उपाय (2013-17) : सिंघुआ विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया कि स्वच्छ तापन, कोयला बॉयलर नियंत्रण, औद्योगिक बंदी और वाहन मानकों के कारण संयुक्त रूप से चीनी शहरों में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- चीन का अत्यधिक सत्तावादी प्रवर्तन मॉडल अक्सर अधिकारियों को जमीनी स्तर पर वास्तविक अनुपालन सुनिश्चित करने के बजाय, लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रदूषण संबंधी आंकड़ों में हेराफेरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- कोयले पर भारी निर्भरता जारी है , जिससे पहले की बढ़त के बावजूद पीएम 2.5 के स्तर और जमीनी स्तर पर ओजोन के बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है।

- चीन के वायु गुणवत्ता मानक स्वयं अपेक्षाकृत कमजोर हैं , इसलिए “सुधार” का अर्थ हमेशा ऐसी हवा नहीं होता जो वास्तव में सुरक्षित हो या वैश्विक स्वास्थ्य मानदंडों के अनुरूप हो।

- केंद्रीकृत शासन कानूनी जवाबदेही के अवसरों को कम करता है , जबकि भारत में जनहित याचिकाएं और अदालतें पर्यावरणीय विफलताओं के लिए प्राधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा सकती हैं।

- भारत को अतिरिक्त संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है – व्यापक बायोमास उपयोग, बिजली की असमान पहुंच, तथा बहुस्तरीय संघीय शासन – जो चीन के मॉडल की नकल करना अधिक जटिल बना देते हैं।

भारत के लिए सुधार / सबक

- मौसमी नहीं, बल्कि निरंतर कार्रवाई:

चीन ने साल भर कार्रवाई की; भारत का GRAP केवल तभी सक्रिय होता है जब AQI सीमा पार कर जाता है। भारत को औद्योगिक, वाहन, कचरा जलाने और निर्माण धूल से होने वाले उत्सर्जन नियंत्रण के लिए चौबीसों घंटे, पूरे साल काम करने की ज़रूरत है। - प्रदूषण नियंत्रण के लिए मजबूत जवाबदेही

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर पालिकाओं और औद्योगिक नियामकों पर स्पष्ट जिम्मेदारी डालें ।

• संस्थागत प्रदर्शन को मापने योग्य सुधारों से जोड़ें, चीन की कैडर मूल्यांकन प्रणाली के समान लेकिन लोकतांत्रिक संरचनाओं के अनुकूल। - प्रमुख उत्सर्जकों को पहले लक्षित करें।

कोयला आधारित उद्योगों, ईंट भट्टों और डीजल जनरेटरों पर सख्त नियंत्रण।

- निरंतर उत्सर्जन निगरानी और गैर-अनुपालन के लिए विश्वसनीय दंड लागू करें।

• स्वच्छ उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के साथ पुरानी औद्योगिक इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें।

- स्वच्छ गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन

प्रमुख भारतीय शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार करें (दिल्ली में शुरू हो गया है, लेकिन पैमाना सीमित है)।

- जहां ग्रिड क्षमता मौजूद है, वहां ईवी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दें।

- बेहतर अंतिम-मील कनेक्टिविटी के माध्यम से मेट्रो, बसों, साइकिलों में बदलाव को प्रोत्साहित करें।

- ग्रामीण बायोमास उत्सर्जन पर ध्यान दें।

सभी घरों के लिए किफायती एलपीजी या स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा सुनिश्चित करें।

- उज्ज्वला सब्सिडी को मजबूत करें; ग्रामीण वितरण नेटवर्क में सुधार करें।

- चीन के दृष्टिकोण को भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप ढालें

चीन ने लगभग सार्वभौमिक बिजली पहुंच प्राप्त करने के बाद यह कदम उठाया; भारत को विकास की जरूरतों के साथ प्रदूषण नियंत्रण को संतुलित करना होगा।

- कार्यकारी कार्रवाई के पूरक के रूप में भारतीय शैली की कानूनी जवाबदेही – जनहित याचिकाएं, एनजीटी के फैसले, विकेन्द्रीकृत निगरानी – का उपयोग करें।

- निगरानी और अनुसंधान में निवेश करें

वायु गुणवत्ता स्टेशनों, उपग्रह माप और स्थानीय पूर्वानुमान मॉडल को मजबूत करें।

- प्रवर्तन और सार्वजनिक सलाह का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करें।

निष्कर्ष

चीन का अनुभव दर्शाता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट जवाबदेही, मज़बूत औद्योगिक नियमन और स्वच्छ गतिशीलता के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता में तेज़ी से सुधार हो सकता है। भारत का मार्ग लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकृत और सामाजिक रूप से समावेशी होना चाहिए, लेकिन चीन की सफलताओं—निरंतर कार्रवाई, सख्त प्रवर्तन और वैज्ञानिक निगरानी—से प्रेरणा लेकर भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ शहरी भविष्य का निर्माण कर सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: “चीन ने सख्त प्रवर्तन, औद्योगिक विनियमन और स्वच्छ गतिशीलता के माध्यम से शहरी वायु प्रदूषण में तेज़ी से कमी हासिल की है। विकास, शासन की जटिलता और जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए भारत क्या सीख सकता है?” (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस