IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- अभ्यास मालाबार-2025 में आईएनएस सह्याद्रि की भागीदारी भारत की स्थायी साझेदारी और समन्वय को मजबूत करने, अंतर-संचालन को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने की उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

मालाबार अभ्यास के बारे में:

- उत्पत्ति: इसकी शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी।

- सदस्यता का विस्तार: जापान 2015 में इसमें शामिल हुआ, तथा ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार 2020 में भाग लिया, जिससे यह क्वाड ढांचे के अंतर्गत चार देशों का अभ्यास बन गया।

- स्थान: यह प्रतिवर्ष हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी-बारी से होता है।

- विकास: यह एक प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है जिसका उद्देश्य अंतर-संचालन को बढ़ाना, आपसी समझ को बढ़ावा देना तथा हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य संयुक्त बेड़े संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध, तोपखाने अभ्यास और हवाई समुद्री मिशनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर-संचालन, समन्वय और संचार में सुधार करना है।

- फोकस क्षेत्र: यह समुद्री मुद्दों पर भागीदार देशों के बीच विचारों के अभिसरण और एक खुले, समावेशी हिंद-प्रशांत और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

- सामरिक महत्व: यह क्वाड सैन्य अंतर-संचालनीयता, समन्वित समुद्री संचालन और नौवहन की स्वतंत्रता को मजबूत करता है।

- अभ्यास मालाबार 2025 के 2 चरण:

- हार्बर चरण: इसमें परिचालन योजना और चर्चाएं, संचार प्रोटोकॉल पर संरेखण, भाग लेने वाले देशों के बीच परिचयात्मक दौरे और खेल कार्यक्रम शामिल होंगे।

- समुद्री चरण: बंदरगाह चरण के बाद, सभी भाग लेने वाली इकाइयां इस चरण में आगे बढ़ेंगी, जिसमें जहाज और विमान नौसैनिक अभ्यास में भाग लेंगे, जिसमें संयुक्त बेड़े संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध, तोपखाना श्रृंखला और उड़ान संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने चीनी एमबीबीएस डिग्री वाले एक ‘डॉक्टर’ को गिरफ्तार करके एक संदिग्ध आतंकी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर अत्यधिक घातक रासायनिक जहर ‘रिसिन’ तैयार कर रहा था, और जिसका संचालक इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है।

रिकिन के बारे में:

- स्रोत: रिकिन एक ज़हर है जो अरंडी की फलियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर अरंडी की फलियों को चबाकर निगल लिया जाए, तो निकलने वाला रिकिन अघात पहुँचा सकता है। अरंडी की फलियों के प्रसंस्करण से बचे अपशिष्ट पदार्थ से भी रिकिन बनाया जा सकता है।

- रूप: राइसिन पाउडर, धुंध या गोली के रूप में हो सकता है। इसे पानी या कमज़ोर अम्ल में भी घोला जा सकता है।

- प्रकृति: यह सामान्य परिस्थितियों में स्थिर रहता है। हालाँकि, 80 डिग्री सेंटीग्रेड (176 डिग्री फ़ारेनहाइट) से अधिक तापमान पर यह काम नहीं करेगा।

- विषाक्तता: साँस लेने, निगलने या इंजेक्शन लगाने पर यह विषाक्त हो सकता है। प्रति किलोग्राम पाँच से दस माइक्रोग्राम भी घातक हो सकता है।

- क्रियाविधि: राइसिन व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके उन्हें आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकता है। प्रोटीन के बिना, कोशिकाएँ मर जाती हैं। अंततः यह पूरे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और मृत्यु भी हो सकती है।

- जैविक हथियार की संभावना: यह विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि इसका जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने की संभावना है। राइसिन के संपर्क में आना दुर्लभ है और यह मुख्य रूप से अरंडी के बीजों के सेवन से होता है।

- उपचार: वर्तमान में, रिकिन /राइसिन के लिए कोई मारक उपलब्ध नहीं है। लक्षणात्मक रिकिन विषाक्तता का उपचार सहायक चिकित्सा देखभाल प्रदान करके किया जाता है ताकि विषाक्तता के प्रभाव को कम किया जा सके।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों के एक हिस्से को थिम्पू के प्रमुख मठ, ताशिछोद्ज़ोंग में स्थापित किया गया, जिसे भूटान की सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का केंद्र माना जाता है।

पिपराहवा अवशेषों के बारे में:

- स्थान: पिपरहवा अवशेष, भारत के उत्तर प्रदेश स्थित पिपरहवा स्तूप में 1898 में खोजी गई पवित्र कलाकृतियों का एक संग्रह है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थल गौतम बुद्ध की जन्मभूमि, प्राचीन कपिलवस्तु से जुड़ा है।

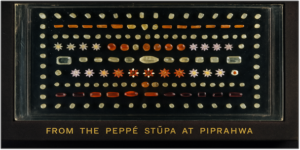

- महत्व: ब्रिटिश औपनिवेशिक इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा 1898 में खोजे गए इन अवशेषों में अस्थि के टुकड़े शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भगवान बुद्ध के हैं, साथ ही क्रिस्टल की पेटियां, सोने के आभूषण, रत्न और बलुआ पत्थर का एक संदूक भी मिला है।

- पुरातात्विक साक्ष्य: एक ताबूत पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है जो अवशेषों को सीधे शाक्य वंश से जोड़ता है, जिससे बुद्ध संबंधित थे, जो दर्शाता है कि इन अवशेषों को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित किया गया था।

- वर्गीकरण: पिपराहवा अवशेषों को भारतीय कानून के तहत ‘एए’ पुरावशेषों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा उन्हें हटाने या बेचने पर प्रतिबंध है।

- खोज: ब्रिटिश राज ने 1878 के भारतीय खजाना अधिनियम के तहत पेप्पे की खोज पर अपना दावा किया और हड्डियाँ और राख स्याम के बौद्ध सम्राट राजा चुलालोंगकोर्न को भेंट कीं। 1,800 रत्नों में से अधिकांश को कोलकाता के वर्तमान भारतीय संग्रहालय में भेज दिया गया, जबकि पेप्पे को उनमें से लगभग पाँचवाँ हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति दी गई।

- भारत में प्रत्यावर्तन: पिपरहवा अवशेषों का एक हिस्सा पेप्पे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा था। इन्हें मई 2025 में हांगकांग में नीलामी के लिए रखा गया था। हालाँकि, सरकार और गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के बीच एक सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से इसे सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- समृद्ध और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, भारत सरकार ने मछली पकड़ने वाले जहाजों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग तथा संबंधित प्रक्रियाओं के लिए रीअलक्राफ्ट पोर्टल की शुरुआत की है।

रीअलक्राफ्ट पोर्टल के बारे में :

- प्रकृति: मत्स्य शिल्प पंजीकरण और लाइसेंसिंग (ReALCRaft) पोर्टल को ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी के तहत एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है।

- विकास: इसे मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य देश में एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी पोत डेटा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाना और सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता लाना है।

- फोकस क्षेत्र: यह मछली पकड़ने वाले जहाजों के पंजीकरण और लाइसेंसिंग, स्वामित्व के हस्तांतरण और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समुद्री मछुआरों और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वेब-आधारित, नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।

- किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है : प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है, जिससे आवेदकों को न्यूनतम दस्तावेज जमा करने, वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने और किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बिना प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा मिलती है ।

- तटीय सुरक्षा को मज़बूत करता है: मछुआरों और उनके जहाजों की पहचान क्यूआर-कोड वाले आधार कार्ड या मछुआरा पहचान पत्र के माध्यम से की जाती है, जिससे समुद्र में उचित सत्यापन और निगरानी सुनिश्चित होती है। ये डिजिटल सुविधाएँ भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना सहित समुद्री प्रवर्तन एजेंसियों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईज़ेड) में तटीय सुरक्षा और निगरानी को मज़बूत करने में मदद करती हैं।

- संबद्ध प्लेटफार्म: मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा के लिए पोर्टल को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के साथ एकीकृत किया गया है।

- निःशुल्क डिजिटल एक्सेस पास का प्रावधान: ईईजेड नियम, 2025 में मत्स्य पालन के सतत दोहन के तहत, सभी मशीनीकृत और बड़े मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों को भारत के ईईजेड में संचालन के लिए रीएएलसीआरएफ्ट पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क डिजिटल एक्सेस पास प्राप्त करना आवश्यक है।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एससी-एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के अंतर्गत रीसस मैकाक प्रजाति के बंदरों को पुनः शामिल करने की सिफारिश की है।

रीसस मकाक के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: रीसस मकाक (मकाका मुल्टा) प्राचीन विश्व के बंदरों की एक प्रजाति है।

- शारीरिक विशेषताएँ: रीसस मकाक लाल चेहरे और पिछले हिस्से वाले परिचित भूरे रंग के प्राइमेट हैं। इनके सिर पर छोटे-छोटे बाल होते हैं, जो इनके भावपूर्ण चेहरे को और भी निखार देते हैं।

- वितरण: वे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, वियतनाम, दक्षिणी चीन और कुछ पड़ोसी क्षेत्रों के मूल निवासी हैं।

- निवास स्थान: ये जंगलों, मैंग्रोव, झाड़ियों, घास के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। ये मानव उपस्थिति के प्रति भी अच्छी तरह अनुकूलित हो जाते हैं और जंगलों की तुलना में मानव-प्रधान क्षेत्रों में बड़े समूह बनाते हैं।

- भोजन पद्धति: रीसस मकाक सर्वाहारी जानवर हैं, जो बीज, जड़, छाल, फल और अनाज खाते हैं।

- विशिष्टता: ये सामाजिक, दिनचर, स्थलीय और वृक्षीय दोनों प्रकार के जीव हैं। ये बड़े समूहों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व अक्सर एक प्रमुख नर करता है। ये संवाद के लिए स्वर, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं।

- संरक्षण स्थिति: इसे IUCN रेड डेटा सूची में निम्न चिंताजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर IV – नैतिकता, मानवीय मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ (परिचय)

सूडान में चल रहे मानवीय संकट—जो नृजातीय हिंसा, विस्थापन और सामूहिक हत्याओं से चिह्नित है—को गाजा या यूक्रेन जैसे संघर्षों की तुलना में कम वैश्विक ध्यान मिला है। यह भिन्न प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नैतिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति और न्याय के बारे में नैतिक प्रश्न उठाती है । विश्व समुदाय की चुप्पी वैश्विक राजनीति में नस्लीय करुणा और चयनात्मक नैतिक जुड़ाव के गहरे मुद्दों को उजागर करती है।

मुख्य नैतिक तर्क

- सार्वभौमिक मानवतावाद की नैतिकता:

- प्रत्येक मनुष्य का नैतिक मूल्य समान है, चाहे वह किसी भी भूगोल, जाति या संस्कृति का हो।

- सूडान की वैश्विक उपेक्षा सार्वभौमिकता के काण्टीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है , जो मांग करता है कि नैतिक चिंता सभी तक विस्तारित की जाए।

- "दुख का पदानुक्रम" नैतिक असंगतता को दर्शाता है - जहां सहानुभूति निकटता, मीडिया दृश्यता या नस्लीय आत्मीयता के आधार पर बढ़ाई जाती है।

- नस्लीय सहानुभूति और सभ्यतागत पूर्वाग्रह:

- लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पश्चिमी या मध्य पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में उप-सहारा अफ्रीका में संघर्षों से सीमित आक्रोश उत्पन्न होता है।

- नैतिक सापेक्षवाद - सचेतन या अवचेतन रूप से - "वैश्विक उत्तर" की पीड़ा और "वैश्विक दक्षिण" की पीड़ा के बीच विभाजन पैदा करता है।

- इस तरह का पूर्वाग्रह न्याय के सिद्धांत को निष्पक्षता के रूप में कमजोर करता है (जॉन रॉल्स), तथा नैतिक प्रतिक्रियाओं को चयनात्मक करुणा तक सीमित कर देता है।

- वैश्विक कर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी:

- वैश्विक मानवीय संकटों के प्रति सरकारें, निगम और नागरिक समाज का दायित्व है कि वे देखभाल करें।

- विदेशी फंडिंग (विशेष रूप से यूएई) द्वारा समर्थित रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) यह दर्शाता है कि किस प्रकार बाहरी कर्ता जवाबदेही से बचते हुए संघर्ष से लाभ कमाते हैं ।

- प्रभावशाली राष्ट्रों, संस्थाओं और यहां तक कि वैश्विक खेल संस्थाओं (जैसे, यूएई के स्वामित्व वाले फुटबॉल क्लब) की चुप्पी निष्क्रियता के माध्यम से नैतिक मिलीभगत को दर्शाती है।

- मीडिया और नैतिक कल्पना:

- मीडिया यह निर्धारित करके नैतिक धारणा को आकार देता है कि कौन से संकट दृष्टिगोचर हैं।

- नैतिक पत्रकारिता के लिए मानवीय पीड़ा की रिपोर्टिंग में निष्पक्षता आवश्यक है।

- सूडान की सीमित कवरेज से सच्चाई के गुण और वैश्विक एकजुटता के कर्तव्य को बनाए रखने में मीडिया की विफलता का पता चलता है।

- सामूहिक कार्रवाई और लामबंदी की नैतिकता:

- सार्वजनिक आक्रोश संस्थाओं पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाल सकता है, जैसा कि फिलिस्तीन या यूक्रेन के लिए वैश्विक आंदोलनों में देखा गया है।

- सूडान में लामबंदी का अभाव यह दर्शाता है कि विभिन्न मुद्दों पर नैतिक ऊर्जा का वितरण किस प्रकार असमान है।

- सहानुभूति की नैतिकता यह मांग करती है कि नागरिक समाज और प्रवासी नेटवर्क सांस्कृतिक रूप से परिचित या राजनीतिक रूप से लोकप्रिय कारणों से परे एकजुटता का विस्तार करें।

आलोचनाएँ और नैतिक दुविधाएँ

- नैतिक थकान: वैश्विक पीड़ा के निरंतर संपर्क में रहने से लोग असंवेदनशील हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चयनात्मक भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है।

- व्यावहारिक राजनीति: राष्ट्र प्रायः नैतिक अनिवार्यताओं की अपेक्षा सामरिक या आर्थिक हितों को अधिक महत्व देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रियता उत्पन्न होती है।

- सांस्कृतिक दूरी: समाज अवचेतन रूप से उन लोगों के साथ अधिक सहानुभूति रख सकता है जिन्हें "समान" माना जाता है, जो गहरे बैठे जातीयतावाद को दर्शाता है।

- मीडिया अर्थशास्त्र: कवरेज के निर्णय नैतिक गंभीरता के बजाय दर्शकों की रुचि और व्यावसायिक व्यवहार्यता से प्रभावित होते हैं।

- नैतिक पाखंड: सार्वजनिक हस्तियां और वैश्विक संस्थाएं अक्सर समानता और न्याय के मूल्यों को व्यक्त करती हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में असंगत तरीके से कार्य करती हैं।

सुधार और नैतिक सुधार

- वैश्विक नैतिक शिक्षा: नस्लीय और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से सार्वभौमिक नैतिकता और करुणा को बढ़ावा देना।

- नैतिक पत्रकारिता चार्टर: अंतर्राष्ट्रीय मीडिया घरानों को भौगोलिक स्थिति के बजाय गंभीरता के आधार पर मानवीय संकटों की समान कवरेज के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करना।

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कम्पनियों को, विशेष रूप से संघर्ष-वित्तपोषण नेटवर्क से जुड़ी कम्पनियों को, मानवाधिकारों के संबंध में उचित परिश्रम और पारदर्शिता अपनानी चाहिए ।

- अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत जवाबदेही: अत्याचारों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तंत्र को मजबूत करना, सभी क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना।

- वैश्विक नागरिक समाज लामबंदी: गैर सरकारी संगठनों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और शैक्षणिक संस्थानों को सूडान जैसे उपेक्षित संकटों के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता अभियान को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष:

सूडान संकट केवल एक राजनीतिक त्रासदी नहीं है—यह मानवता के लिए एक नैतिक परीक्षा है । इसके इर्द-गिर्द व्याप्त सन्नाटा सहानुभूति के नस्लीयकरण और सार्वभौमिक नैतिक सरोकार के क्षरण को दर्शाता है। नैतिक वैश्विक नागरिकता की माँग है कि करुणा चयनात्मक न हो, और न्याय भी उतना ही समावेशी हो जितना कि स्वयं पीड़ा। जैसा कि दार्शनिक अल्बर्ट श्वित्ज़र ने कहा था, "नैतिकता जीवन के प्रति श्रद्धा के अलावा और कुछ नहीं है।" दुनिया को इस श्रद्धा को—नस्ल, सीमाओं और लाभ से परे—पुनः खोजना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक मानव जीवन को समान नैतिक तात्कालिकता मिले।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

“सूडान पर वैश्विक चुप्पी न केवल राजनीतिक उपेक्षा को दर्शाती है, बल्कि सार्वभौमिक सहानुभूति की नैतिक विफलता को भी दर्शाती है।” वैश्विक न्याय और नैतिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

(जीएस पेपर II – भारत और उसके पड़ोसी संबंध)

संदर्भ (परिचय)

भारत-भूटान संबंध दक्षिण एशिया में स्थिरता और आपसी विश्वास का एक दुर्लभ उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 की भूटान यात्रा, उस गहरी राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करती है जो आकार और शक्ति में भारी असमानता के बावजूद फल-फूल रही है।

- एक ऐसे क्षेत्र में, जो अक्सर अस्थिरता और अविश्वास से ग्रस्त रहता है, यह द्विपक्षीय संबंध दर्शाता है कि किस प्रकार संयम, सम्मान और साझा समृद्धि एक चुनौतीपूर्ण पड़ोस में शांति को कायम रख सकती है।

मुख्य तर्क

- ऐतिहासिक आधार

- 1949 की मैत्री संधि (Treaty of Friendship) ने संबंधों को औपचारिक रूप दिया, जहां भूटान ने बाहरी मामलों में “भारत द्वारा निर्देशित” होने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया।

- औपनिवेशिक संरक्षित ढांचे से विरासत में मिली यह व्यवस्था, पारस्परिक परिपक्वता और रणनीतिक दूरदर्शिता के कारण अद्वितीय रूप से विकसित हुई।

- भारत ने भूटान के प्रारंभिक संस्थान निर्माण, प्रशासनिक प्रशिक्षण और रक्षा संगठन का समर्थन किया, जिससे स्थिरता और विश्वास सुनिश्चित हुआ।

- 1960 के दशक से जलविद्युत और अवसंरचना सहयोग साझेदारी-संचालित विकास के प्रतीक बन गए हैं।

- आधुनिकीकरण और संधि संशोधन (2007)

- बदलती वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों, भूटान के लोकतांत्रिक परिवर्तन और उसकी बढ़ती वैश्विक भागीदारी के लिए एक आधुनिक ढांचे की आवश्यकता थी।

- 2007 की संशोधित संधि ने “भारत द्वारा निर्देशित” खंड को “एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान” से बदल दिया।

- इसने भूटान की निर्भरता से साझेदारी की ओर संक्रमण को चिह्नित किया, जो दिल्ली के रणनीतिक आत्मविश्वास और थिम्पू की राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है।

- दोनों राष्ट्रों ने अपने क्षेत्रों का एक-दूसरे के विरुद्ध उपयोग न करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा विश्वास मजबूत हुआ।

- राजनीतिक और लोकतांत्रिक परिपक्वता

- राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (के-4) ने 2006 में भूटान में राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन का पर्यवेक्षण किया।

- इस लोकतांत्रिक बदलाव के दौरान भारत के समर्थन ने भूटान के आंतरिक विकास के प्रति उसके सम्मान को उजागर किया।

- वर्तमान सम्राट, राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक (के-5), परंपरा और लोकतंत्र के इस संतुलन को कायम रख रहे हैं।

- भारत-भूटान समन्वय आवधिक उच्च स्तरीय यात्राओं, विकास सहायता और लोगों के बीच आपसी संबंधों के माध्यम से मजबूत बना हुआ है।

- आर्थिक और विकासात्मक साझेदारी

- जल विद्युत सहयोग: इस संबंध का आधार – भूटान का जल विद्युत निर्यात उसके राजस्व का 40% प्रदान करता है और भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है।

- विविधीकरण प्रयास: नई पहलों में डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कौशल विकास और हरित बुनियादी ढांचे में संयुक्त उद्यम शामिल हैं।

- संस्थागत सहायता: भारत पंचवर्षीय योजना ढांचे के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें 13वीं पंचवर्षीय योजना में सतत और समावेशी विकास पर जोर दिया गया है।

- निजी और तकनीकी सहयोग: भारतीय कंपनियां और डिजिटल परियोजनाएं गहन आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे रही हैं।

- भू-रणनीतिक और सुरक्षा आयाम

- भारत और चीन के बीच भूटान की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है।

- डोकलाम पठार गतिरोध (2017) ने साझा सुरक्षा हितों और सीमा प्रबंधन में समन्वय को रेखांकित किया।

- भूटान की सतर्क कूटनीति, अपनी संप्रभुता या भारत के मूल सुरक्षा हितों से समझौता किए बिना चीन के साथ शांतिपूर्ण समाधान चाहती है।

- बिम्सटेक और बीबीआईएन जैसी पहलों के तहत क्षेत्रीय सहयोग थिम्पू को भारत की पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों के साथ जोड़ता है।

- सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध

- साझा बौद्ध विरासत, भाषाई संबंध और आध्यात्मिक मूल्य संबंधों का भावनात्मक आधार बनाते हैं।

- पिपराहवा से प्राप्त बुद्ध अवशेषों की 2025 में होने वाली प्रदर्शनी ने प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की पुष्टि की।

- शैक्षिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक उत्सव और पर्यटन लोगों के बीच संबंधों को और अधिक गहरा बनाते हैं।

- क्षेत्रीय कूटनीति के लिए सबक

- भारत-भूटान संबंध दर्शाते हैं कि कैसे विश्वास और पारदर्शिता के माध्यम से विषम साझेदारियों को संतुलित किया जा सकता है।

- “भूटान मॉडल” संप्रभु समानता, स्थानीय भागीदारी और धैर्यपूर्ण कूटनीति पर जोर देता है – जो भारत की व्यापक पड़ोस नीति के लिए मूल्यवान है।

- यह दर्शाता है कि लेन-देन की राजनीति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सहभागिता क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करती है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- आर्थिक निर्भरता: भूटान की जल विद्युत और भारत से मिलने वाली सहायता पर अत्यधिक निर्भरता, विविधीकरण और आर्थिक लचीलेपन को सीमित कर सकती है।

- पर्यावरणीय चिंताएं: बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं से भूटान के सुभेद्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी क्षरण और विस्थापन का खतरा है।

- चीन कारक: यदि भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता को संवेदनशीलता से नहीं संभाला गया तो यह भारत की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सकती है।

- सार्वजनिक धारणा: इस क्षेत्र में भारत के “बड़े भाई” के दृष्टिकोण की धारणा को निरंतर संवाद और समानता-आधारित सहभागिता के माध्यम से टाला जाना चाहिए।

- युवा आकांक्षाएं और प्रवासन: नौकरियों और शिक्षा के लिए बढ़ती अपेक्षाओं के लिए पारंपरिक सहायता से परे सहयोगात्मक मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता है।

सुधार और नीतिगत उपाय

- आर्थिक विविधीकरण: जल विद्युत के अलावा आईटी, डिजिटल व्यापार, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना।

- कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा: भूटान को क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए कोकराझार – गेलेफू जैसी सीमा पार रेलवे और सड़क परियोजनाओं का विकास करना ।

- पर्यावरण साझेदारी: जल विद्युत दक्षता, जलवायु अनुकूलन और जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त हिमालयी स्थिरता मिशन शुरू करना।

- संस्थागत समन्वय: निरंतर नीतिगत संवाद और कार्यान्वयन के लिए भारत-भूटान विकास और सुरक्षा परिषद की स्थापना करना ।

- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कूटनीति: सॉफ्ट पावर और आपसी समझ को मजबूत करने के लिए छात्रवृत्ति, संयुक्त अनुसंधान और बौद्ध पर्यटन सर्किट का विस्तार करना।

- रणनीतिक वार्ता: क्षेत्रीय अनिश्चितताओं के बीच तैयारी सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक सुरक्षा परामर्श के माध्यम से रक्षा और सीमा सहयोग जारी रखना।

निष्कर्ष: भारत-भूटान संबंध दक्षिण एशिया में विश्वास-आधारित क्षेत्रवाद के सार का उदाहरण हैं । एक संरक्षित ढाँचे से समान भागीदारी की ओर उनका निरंतर विकास, पारस्परिक सम्मान, लोकतांत्रिक अनुकूलन और साझा विकास के महत्व को रेखांकित करता है।

- जैसे-जैसे हिमालय में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है, भूटान में भारत का दृष्टिकोण – जो संयम, सहयोग और सभ्यतागत गहराई से चिह्नित है – अन्य पड़ोसियों के साथ जुड़ने के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।

- भारत की “पड़ोसी प्रथम” नीति का भविष्य ऐसी संतुलित साझेदारियों को बनाए रखने में निहित है, जो रणनीतिक विवेकशीलता को मानव-केंद्रित कूटनीति के साथ जोड़ती हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“भारत-भूटान संबंध दर्शाते हैं कि दक्षिण एशिया में शक्ति विषमता से टकराव पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह पारस्परिक सम्मान, साझा समृद्धि और रणनीतिक संतुलन के एक मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है।” भारत की पड़ोस कूटनीति के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस