IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विविध

प्रसंग:

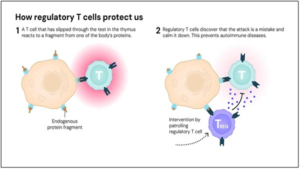

- वार्षिक नोबेल सप्ताह की शुरुआत तीन वैज्ञानिकों के साथ हुई, जिन्हें मानव प्रतिरक्षा प्रणाली (human immune system) के दिलचस्प पहलुओं को उजागर करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार साझा किया गया।

चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में:

- पुरस्कार विजेता: फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ई. ब्रुन्को , फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को दिया गया है ।

- पुरस्कार: उन्हें तथाकथित ‘परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता (peripheral immune tolerance)’ के तंत्र और प्रमुख घटकों की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया, जो एक मौलिक तंत्र है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करने से रोकता है।

- टी-कोशिकाओं की पहचान: उनके सहयोगी शोध ने नियामक टी कोशिकाओं (Tregs) की पहचान की, जो विशिष्ट प्रतिरक्षा कोशिकाएँ हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर की अपनी कोशिकाओं पर गलती से हमला करने से रोकने के लिए “संरक्षक” के रूप में कार्य करती हैं। फॉक्सपी3 जीन की खोज ने Treg कोशिकाओं के विकास और प्रतिरक्षा सहनशीलता को नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का खुलासा किया।

- महत्व: उनकी खोज ने कैंसर के साथ-साथ ऑटो-इम्यून बीमारियों के इलाज में नए रास्ते खोलने में मदद की है। ऑटो-इम्यून बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली उन स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती है जिनकी रक्षा करने का काम उसका होता है। इससे प्रत्यारोपण के और भी सफल होने की संभावना है। इनमें से कई उपचार अब नैदानिक परीक्षणों से गुज़र रहे हैं।

- शिमोन साकागुची का योगदान:

- उन्होंने 1995 में पहली महत्वपूर्ण खोज की थी। उस समय, कई शोधकर्ता इस बात से सहमत थे कि प्रतिरक्षा सहिष्णुता केवल संभावित हानिकारक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को केंद्रीय सहिष्णुता नामक प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त करने के कारण ही विकसित होती है।

- श्री साकागुची ने दिखाया कि प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक जटिल है और उन्होंने प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक पहले से अज्ञात वर्ग की खोज की, जो शरीर को स्वप्रतिरक्षी रोगों से बचाती है।

- मैरी ब्रुनको और फ्रेड रामस्डेल का योगदान:

- उन्होंने 2001 में दूसरी महत्वपूर्ण खोज की, जब उन्होंने यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि क्यों एक विशिष्ट चूहे की प्रजाति स्वप्रतिरक्षी रोगों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थी।

- उन्होंने चूहों के एक जीन में उत्परिवर्तन की खोज की थी जिसे उन्होंने फॉक्सपी3 नाम दिया था। उन्होंने यह भी दिखाया कि इस जीन के मानव समकक्ष में उत्परिवर्तन से एक गंभीर स्वप्रतिरक्षी रोग, आईपीईएक्स, उत्पन्न होता है।

- इसके दो साल बाद, श्री साकागुची इन खोजों को जोड़ने में सफल रहे। उन्होंने साबित किया कि फॉक्सपी3 जीन उन कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करता है जिनकी उन्होंने 1995 में पहचान की थी। ये कोशिकाएँ, जिन्हें अब ‘नियामक टी कोशिकाएँ ‘ कहा जाता है, अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं की निगरानी करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे अपने ऊतकों को सहन कर सके।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- कर्नाटक के मंत्री ने लिंगायतों के लिए अलग धार्मिक दर्जा देने की मांग का विरोध किया और कहा कि राज्य में “कोई भी ताकत वीरशैवों और लिंगायतों को अलग नहीं कर सकती”।

लिंगायतों के बारे में :

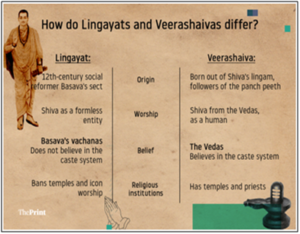

- प्रकृति: लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना और उनके वचन (छंद) दर्शन के अनुयायी हैं, जिसमें समानता, सामाजिक न्याय और भक्ति पर जोर दिया गया था, तथा ब्राह्मणवादी सत्ता, मंदिर पूजा और जाति भेद को खारिज किया गया था।

- शैव: यह हिंदू धर्म का एक शैव संप्रदाय है जिसका उदय कर्नाटक में कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ। कलचुरी राजा बिज्जल (1157-67 ई.) के दरबार में मंत्री रहे बसवन्ना , लिंगायत धर्म के प्रमुख समर्थक थे ।

- इष्टलिंग की पूजा : उन्होंने कर्म को पूजा के रूप में प्रचारित किया और गृहस्थों और कारीगरों सहित सभी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। लिंगायत इष्टलिंग , एक निराकार ईश्वर, की पूजा करते हैं और कर्मकांडों का त्याग करते हुए, ईमानदार श्रम और सामाजिक पुनर्वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- ब्राह्मणवादी सत्ता को अस्वीकार किया: उन्होंने शिव की प्रत्यक्ष पूजा को प्राथमिकता दी और वैदिक सत्ता, जाति व्यवस्था और ब्राह्मण समारोहों को अस्वीकार कर दिया।

- सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया: उन्होंने यौवन के बाद विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह और अंतर्जातीय संबंधों को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित किया।

- अनुभव मंडप: बसवन्ना ने अनुभव मंडप की स्थापना की, जो एक “अनुभव का हॉल” था, जहाँ सभी सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग इकट्ठा हो सकते थे, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर सकते थे और अपने अनुभव साझा कर सकते थे।

- पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न: वे अपने मृतकों का दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें दफनाते हैं (क्योंकि उनका मानना है कि भक्त शिव के साथ एकाकार हो जाएंगे और इस संसार में वापस नहीं आएंगे)।

- करुणा को महत्व दिया: उन्होंने इस दुनिया और इस जीवन में एक दयालु और सामाजिक रूप से उत्पादक इंसान होने के महत्व पर जोर दिया।

- कायाक : वे सभी प्रकार के श्रम और आजीविका के साधनों ( कायाक ) को पूजा का एक रूप मानते थे। वे श्रम से प्राप्त ईमानदार कमाई ( कायाक ) प्रदान करते थे, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक पुनर्वितरण के लिए किया जाता था, जिसे ‘ दसोहा ‘ कहा जाता था।

- वितरण: लिंगायत मुख्यतः कर्नाटक में पाए जाते हैं, जहाँ लिंगायतों की एक बड़ी आबादी है। वे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं।

- वीरशैवों से अंतर : वीरशैववाद , वेदों और आगमों में गहराई से निहित एक संप्रदाय है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित भगवान शिव की पूजा पर केंद्रित है। इसके अनुयायी पाँच धार्मिक केंद्रों के प्रति समर्पित हैं जिन्हें पंच पीठ कहा जाता है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों के समान ही स्थापित हैं।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- भारत में परमाणु संयंत्रों को निजी क्षेत्र द्वारा संचालित करने की अनुमति देने के लिए नया कानून लाने पर सरकार के भीतर विचार-विमर्श जारी है ।

परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए), 2010 के बारे में:

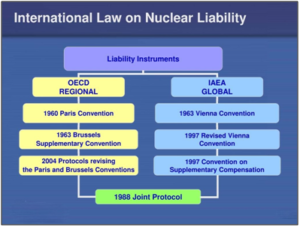

- प्रकृति: यह भारत का परमाणु दायित्व कानून है जो पीड़ितों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करता है और परमाणु दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी परिभाषित करता है।

- सीएससी के अनुरूप: यह पूरक मुआवज़ा संधि (सीएससी, 1997) के अनुरूप है, जिसे चेरनोबिल दुर्घटना के बाद वैश्विक न्यूनतम मुआवज़ा मानक निर्धारित करने के लिए अपनाया गया था। भारत ने 2016 में सीएससी का अनुसमर्थन किया था।

- वैश्विक सम्मेलनों का पालन: यह वियना कन्वेंशन 1963, पेरिस कन्वेंशन 1960 और ब्रुसेल्स अनुपूरक कन्वेंशन 1963 के परमाणु दायित्व सिद्धांतों का पालन करता है।

- ऑपरेटर के दायित्व पर सीमा निर्धारित करता है: अधिनियम ऑपरेटरों पर कठोर, दोषरहित दायित्व लागू करता है, तथा ऑपरेटर के दायित्व को 1,500 करोड़ रुपये तक सीमित करता है।

- सरकारी हस्तक्षेप का प्रावधान: यदि क्षति का दावा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है, तो सीएलएनडीए सरकार से हस्तक्षेप की अपेक्षा करता है। सरकार की देयता 30 करोड़ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के समान रुपये तक सीमित है, जो लगभग 2,100 से 2,300 करोड़ रुपये है।

- परमाणु क्षति दावा आयोग: यह अधिनियम उचित मुआवजा सुनिश्चित करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक परमाणु क्षति दावा आयोग की भी स्थापना करता है।

- आपूर्तिकर्ता दायित्व: भारत का सीएलएनडीए अद्वितीय है, क्योंकि यह धारा 17(बी) के तहत आपूर्तिकर्ता दायित्व को शामिल करता है, जिससे ऑपरेटरों को आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जाता है; सीएससी जैसे वैश्विक ढांचे के विपरीत, जो दायित्व को पूरी तरह से ऑपरेटर पर डालता है।

- आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी का विस्तार: सीएससी के विपरीत, जो केवल अनुबंध के उल्लंघन या जानबूझकर किए गए कार्यों के लिए ही उपाय की अनुमति देता है, सीएलएनडीए उन मामलों में आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही का विस्तार करता है जहां परमाणु दुर्घटना आपूर्तिकर्ता या उनके कर्मचारी के कृत्य के परिणामस्वरूप होती है, जिसमें दोषपूर्ण उपकरण, सामग्री या घटिया सेवाओं की आपूर्ति शामिल है।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- हाल ही में, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने मरणासन्न रूप से बीमार वयस्क (जीवन का अंत) विधेयक पारित किया, जिससे इच्छामृत्यु के बारे में वैश्विक चर्चा पुनः शुरू हो गई।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बारे में:

- परिभाषा: निष्क्रिय इच्छामृत्यु से तात्पर्य चिकित्सा उपचार या जीवन-रक्षक हस्तक्षेपों को जानबूझकर रोकना या वापस लेना है, जिससे व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित स्थिति से स्वाभाविक रूप से मरने की अनुमति मिल जाती है।

- तंत्र: इसमें वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या रोगी को जीवित रखने वाली दवाओं जैसे उपचारों को रोकना शामिल हो सकता है।

- कार्यान्वयन: निष्क्रिय इच्छामृत्यु के निर्णय आमतौर पर रोगी की इच्छा, अग्रिम निर्देशों, या परिवार के सदस्यों और स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं, जब रोगी स्वयं निर्णय नहीं ले सकता।

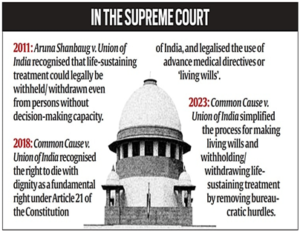

- भारत में वैधता: कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी। इसने कहा कि एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु का विकल्प चुन सकता है और चिकित्सा उपचार से इनकार करने के लिए एक जीवित वसीयत निष्पादित कर सकता है।

- निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर मसौदा दिशानिर्देश: गंभीर रूप से बीमार रोगियों से चिकित्सा उपचार वापस लेने या रोकने के दिशानिर्देश चार प्रमुख स्थितियों पर आधारित हैं:

- व्यक्ति को ब्रेनस्टेम मृत घोषित कर दिया गया है।

- चिकित्सीय आकलन के अनुसार मरीज की हालत गंभीर है और आक्रामक उपचार से इसमें सुधार की संभावना नहीं है।

- रोगी या उनके प्रतिनिधि ने रोग का निदान समझने के बाद जीवन रक्षक प्रणाली जारी रखने से सूचित इनकार कर दिया है।

- यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करती है।

- विश्व के अन्य भागों में वैधता: इच्छामृत्यु नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और स्पेन जैसे कई देशों में कानूनी है।

- सक्रिय इच्छामृत्यु से अंतर: सक्रिय इच्छामृत्यु से तात्पर्य चिकित्सक द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य से है, आमतौर पर किसी असाध्य या असाध्य रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए घातक दवाओं का प्रयोग। भारत में, सक्रिय इच्छामृत्यु एक अपराध है।

स्रोत:

श्रेणी: अर्थव्यवस्था

प्रसंग:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करने का निर्णय लिया है। यह वित्त अधिनियम, 2004 के तहत सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूति लेनदेन पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है।

प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) के बारे में:

- प्रकृति: यह भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है।

- परिचय: वित्त अधिनियम 2004 ने वित्तीय बाज़ार लेनदेन से कर वसूलने के एक स्वच्छ और कुशल तरीके के रूप में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की शुरुआत की। यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है।

- विनियमन: एसटीटी प्रतिभूति लेनदेन कर अधिनियम (एसटीटी अधिनियम) द्वारा शासित है, और एसटीटी अधिनियम में विशेष रूप से विभिन्न कर योग्य प्रतिभूति लेनदेनों को सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात, ऐसे लेनदेन जिन पर एसटीटी लगाया जाता है।

- कर योग्य प्रतिभूतियाँ: इनमें इक्विटी, डेरिवेटिव या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड निवेश इकाइयाँ (कमोडिटीज़ और मुद्रा को छोड़कर) शामिल हैं।

- अनुबंध नोट्स: एसटीटी के शुल्क और दर अनुबंध नोट्स पर दर्शाए जाते हैं, जो ब्रोकर अपने ग्राहकों को प्रत्येक ट्रेड के निष्पादन के लिए प्रदान करता है।

- कुछ लेनदेन के लिए अपवर्जित: विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए कराधान की दर अलग-अलग होती है। एसटीटी ऑफ-मार्केट लेनदेन, कमोडिटी या मुद्रा लेनदेन पर लागू नहीं होता है।

- दायित्व: जब ग्राहक शेयर बाज़ार में लेन-देन करता है, तो एसटीटी लागू करने का दायित्व ब्रोकर पर होता है। एकत्रित राशि फिर सरकार को चुकाई जाती है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 2: भारतीय राजनीति - न्यायपालिका, शासन)

संदर्भ (परिचय)

हालिया चर्चाओं में, भारतीय न्यायपालिका को अक्सर आर्थिक प्रगति और शासन में एक "बाधा" के रूप में चित्रित किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने हाल ही में इसे "भारत के विकसित भारत बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा" बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक न्यायिक सुधारों में तेज़ी नहीं लाई जाती, 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनने का सपना अधूरा रहेगा

गलत दोष और संरचनात्मक मुद्दे

आंकड़े बताते हैं कि न्यायपालिका का अधिकांश बोझ उसकी अपनी अकुशलता से नहीं बल्कि कार्यपालिका और विधायी कमियों से उत्पन्न होता है ।

- अत्यधिक सरकारी मुकदमेबाजी:

भारत में सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज़ है, जो लगभग आधे मामलों के लिए ज़िम्मेदार है। मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम और कर अधिकारी नियमित रूप से आदेशों के ख़िलाफ़ अपील करते हैं, अक्सर सर्वोच्च न्यायालय तक, जिससे व्यवस्था में अनावश्यक विवादों का अंबार लग जाता है। - त्रुटिपूर्ण कानून और अस्पष्ट प्रारूपण:

न्यायपालिका को अक्सर खराब ढंग से तैयार किए गए, अस्पष्ट और एक-दूसरे से जुड़े कानूनों की व्याख्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार के हालिया "आपराधिक कानून सुधारों" ने भारतीय कानून में अस्पष्टता और जटिलता की औपनिवेशिक विरासत को संबोधित किए बिना, बड़े पैमाने पर नामकरण को बदल दिया है। - अनुबंध प्रवर्तन समस्याएँ:

"99-से-1 समस्या" — जहाँ 99% अनुबंधों का प्रभावी ढंग से प्रवर्तन नहीं होता — केवल न्यायिक अक्षमता से नहीं, बल्कि एक ठेकेदार के रूप में सरकारी व्यवहार से उत्पन्न होती है। मनमानी निविदा प्रक्रियाएँ, अस्पष्ट अनुबंध और विलंबित भुगतान अक्सर अनावश्यक मुकदमेबाजी का कारण बनते हैं।

इस प्रकार, वास्तविक बाधा विधायी गुणवत्ता और कार्यकारी अनुशासन में है , न कि केवल न्यायिक कार्यप्रणाली में।

न्यायिक कार्यभार की गलतफहमी

आलोचक अक्सर न्यायाधीशों को सीमित कार्य घंटों और छुट्टियों के कारण अक्षम बताते हैं, जबकि न्यायाधीश अदालती समय से कहीं ज़्यादा काम करते हैं, शाम, सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन केस फाइलों का मसौदा तैयार करने और उन्हें पढ़ने में लगाते हैं।

एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिदिन 50 से 100 मामलों को संभालता है , और प्रत्येक आदेश में पर्याप्त कानूनी तर्क शामिल होते हैं। इसके अलावा, निचली अदालतों के न्यायाधीशों को अक्सर खराब बुनियादी ढाँचे , सीमित कर्मचारियों और प्रशासनिक बोझ का सामना करना पड़ता है, जिससे देरी और बढ़ जाती है।

इसलिए, अदालती बैठकों को उत्पादकता के बराबर मानना न्यायिक प्रक्रिया की उथली समझ को दर्शाता है।

औपनिवेशिक विरासत और प्रक्रियात्मक बोझ

एक अन्य प्रमुख आयाम न्यायिक प्रणाली की औपनिवेशिक विरासत है । भारत का कानूनी ढाँचा अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण के लिए बनाया गया था, न कि दक्षता या सुगमता के लिए। उत्तर-औपनिवेशिक राज्य ने इस ढाँचे को काफी हद तक बरकरार रखा। प्रणाली की जटिलता—पुरानी प्रक्रियाएँ, अत्यधिक कागजी कार्रवाई और औपचारिकता—समय पर न्याय प्रदान करने में बाधा बनती रहती है। हालाँकि भारत ने डिजिटलीकरण और ई-न्यायालय शुरू कर दिए हैं , फिर भी गहन प्रक्रियात्मक सुधार आवश्यक हैं।

व्यापक प्रणालीगत समस्याएं

न्यायपालिका की समस्याएं बड़ी प्रणालीगत खामियों से जुड़ी हुई हैं:

- कर्मचारियों की कमी:

भारत में प्रति दस लाख लोगों पर 20 से भी कम न्यायाधीश हैं, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। - बुनियादी ढांचे की कमी:

कई न्यायालय परिसरों में उचित कक्ष, पुस्तकालय या रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। - विलंबित नियुक्तियाँ:

कॉलेजियम और कार्यकारी अनुमोदन प्रक्रिया में देरी के कारण रिक्तियां बनी रहती हैं। - सार्वजनिक गलतफहमी:

जनता प्रायः न्यायिक देरी को संरचनात्मक के बजाय जानबूझकर किया गया विलंब मानती है।

इसलिए, यद्यपि न्यायिक सुधार आवश्यक है, लेकिन सरलीकृत निंदा से मूल चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता।

आगे की राह

दोष-स्थानांतरण के बजाय सहयोगात्मक सुधार मॉडल अपनाना । इसमें शामिल हैं :

- व्याख्या संबंधी विवादों को कम करने के लिए विधायी प्रारूपण की गुणवत्ता में सुधार करना।

- मंत्रालयों के भीतर जवाबदेही लागू करके अनावश्यक सरकारी मुकदमेबाजी को कम करना।

- निचली अदालतों में न्यायिक बुनियादी ढांचे और डिजिटलीकरण को बढ़ाना।

- पारदर्शी तंत्र के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्र भरना।

- मामला प्रबंधन प्रणाली और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) को मजबूत करना।

- नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना।

इसलिए सुधारों का लक्ष्य न्याय प्रदान करने की पारिस्थितिकी प्रणाली होना चाहिए - न कि केवल न्यायपालिका को एक पृथक संस्था के रूप में देखना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के विकास की राह में न्यायपालिका को "सबसे बड़ी बाधा" बताकर उसकी आलोचना करना भ्रामक और प्रतिकूल दोनों है । यह स्वीकार करते हुए कि देरी और अक्षमताएँ मौजूद हैं, न्यायपालिका विधायी अस्पष्टता, कार्यपालिका के अतिक्रमण और औपनिवेशिक प्रक्रियात्मक अवशेषों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के भीतर काम करती है। न्याय प्रणाली में सुधार के लिए राज्य के तीनों अंगों - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका - के बीच सहयोग के साथ-साथ मज़बूत संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। बलि का बकरा बनाने के बजाय, भारत को विकसित भारत के विज़न को सही मायने में साकार करने के लिए अपने न्यायिक तंत्र को मज़बूत करना होगा ।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“विकास में बाधा के रूप में भारतीय न्यायपालिका की आलोचना, प्रणालीगत शासन विफलताओं की गलतफहमी को दर्शाती है।” भारत में न्यायिक सुधार पर हाल की बहसों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 1: सामाजिक मुद्दे, जीएस पेपर 2: बाल अधिकार और शासन, निबंध)

संदर्भ (परिचय)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़े एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करते हैं—जो 2023 में बच्चों के खिलाफ, खासकर असम, राजस्थान और केरल राज्यों में अपराधों में तेज़ वृद्धि दर्शाते हैं।

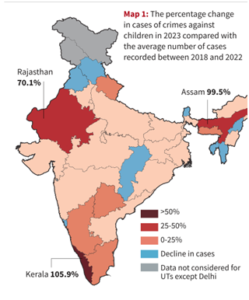

जबकि पूरे भारत में मामलों की कुल संख्या में लगभग 25% की वृद्धि हुई , अकेले इन तीन राज्यों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई— असम (99.5%) , केरल (105.9%) , और राजस्थान (70.1%) ।

ये आँकड़े भारत में बच्चों की बढ़ती भेद्यता और कानून प्रवर्तन, जागरूकता और रिपोर्टिंग तंत्र की बदलती गतिशीलता, दोनों को रेखांकित करते हैं। हालाँकि, विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि संख्या में वृद्धि, वास्तविक अपराधों में वृद्धि के बजाय, बेहतर रिपोर्टिंग और कानूनी प्रवर्तन को भी दर्शा सकती है।

डेटा और इसकी मुख्य विशेषताएं

- राष्ट्रीय प्रवृत्ति: पूरे भारत में, बच्चों के खिलाफ दर्ज अपराध

2018-2022 के औसत की तुलना में 2023 में लगभग 25% बढ़ गए। - राज्यवार वृद्धि:

- असम: लगभग 5,100 मामलों (2018-2022 औसत) से 2023 में 10,000 से अधिक – 99% की वृद्धि ।

- केरल: 2,800 से 5,900 मामले – 106% की वृद्धि ।

- राजस्थान: 6,200 से 10,500 मामले – 70% की वृद्धि ।

- अपराधों के प्रकार:

यह वृद्धि विभिन्न श्रेणियों में फैली हुई है – बाल यौन अपराध (POCSO अधिनियम) , अपहरण/भगदड़ , और बाल विवाह उल्लंघन । - मानचित्र एवं चार्ट विश्लेषण:

- मानचित्र 1 में इन राज्यों को बाल अपराध दर में 70% से अधिक की वृद्धि के साथ शीर्ष तीन राज्यों के रूप में दर्शाया गया है।

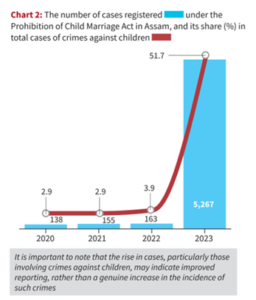

- चार्ट 2 असम में बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) के मामलों में भारी वृद्धि को दर्शाता है ।

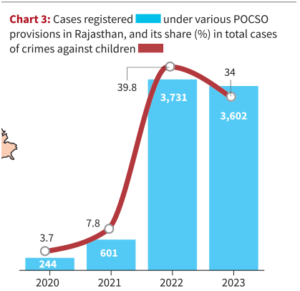

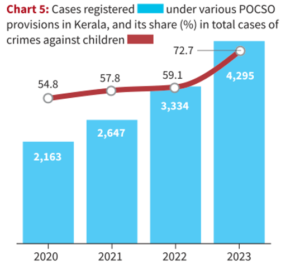

- चार्ट 3-5 तीनों राज्यों में पोक्सो अधिनियम और अपहरण के तहत बढ़ते मामलों को दर्शाता है ।

उछाल के पीछे प्रमुख कारक

- (ए) बेहतर रिपोर्टिंग और जागरूकता

- यह वृद्धि आंशिक रूप से बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र , जन जागरूकता अभियान और 1098 जैसी बाल संरक्षण हेल्पलाइनों को प्रतिबिंबित कर सकती है ।

- केरल और असम में डिजिटल पुलिस पोर्टल और बाल-अनुकूल रिपोर्टिंग सेल ने केस दस्तावेज़ीकरण में सुधार किया है।

- (ख) बाल विवाह पर नकेल (असम)

- असम सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को लागू करते हुए 2023 में बाल विवाह पर राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की ।

- हजारों गिरफ्तारियों और एफआईआर के कारण बाल-संबंधी अपराध के कुल आंकड़े बढ़ गए।

- चार्ट 2 से पता चलता है कि असम में कुल बाल-संबंधी अपराधों में पीसीएमए के मामले 51% से अधिक हैं – जो वास्तविक घटनाओं में वृद्धि के बजाय कानूनी प्रवर्तन में वृद्धि को दर्शाता है।

- (ग) कानूनी प्रावधानों का विस्तार (केरल और राजस्थान)

- पहले आईपीसी के तहत दर्ज किए जाने वाले कई अपराध अब पोक्सो अधिनियम (2012) के तहत दर्ज किए जाते हैं , जिससे यौन अपराधों की परिभाषा व्यापक हो गई है।

- चार्ट 5 दर्शाता है कि केरल में 2023 में 4,000 से अधिक POCSO मामले दर्ज होंगे , जो 2020 से लगभग दोगुना है।

- (घ) न्यायिक और प्रशासनिक फोकस

- विशेष पोक्सो न्यायालयों और फास्ट-ट्रैक तंत्र के निर्माण ने अधिक पीड़ितों और परिवारों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है।

- हालाँकि, दोषसिद्धि की दर कम बनी हुई है, जो रिपोर्टिंग और न्याय प्रदान करने के बीच अंतराल को दर्शाती है।

व्यापक तस्वीर

- बढ़ती भेद्यता:

डिजिटल माध्यमों का बढ़ता उपयोग, बाल श्रम , मानव तस्करी और बाल विवाह के कारण बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। - डेटा व्याख्या चुनौतियां:

संख्या में वृद्धि हमेशा अपराध की घटनाओं में वृद्धि के बराबर नहीं होती है; यह पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर पंजीकरण और संवेदनशीलता का संकेत हो सकता है। - राज्यों में असमानताएं:

उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में , अधिक जनसंख्या के बावजूद, प्रतिशत वृद्धि कम दर्ज की गई – जो बेहतर आधारभूत रिपोर्टिंग या नीतिगत स्थिरता का संकेत देती है।

शासन और नीति आयाम

- विधायी ढांचा:

- पोक्सो अधिनियम, 2012 – नाबालिगों के विरुद्ध सभी यौन अपराधों को आपराधिक बनाता है ।

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – बाल पुनर्वास सुनिश्चित करता है।

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 – बाल विवाह कराने वालों को दंडित करता है ।

- संस्थागत अंतराल:

- पुलिस, बाल कल्याण समितियों और न्यायपालिका के बीच समन्वय का अभाव।

- ग्रामीण क्षेत्रों में असंगत डेटा संग्रहण और कम रिपोर्टिंग।

- पीड़ितों के पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता का अपर्याप्त होना।

- आगे की राह:

- बाल संरक्षण इकाइयों और सामुदायिक सतर्कता प्रणालियों को मजबूत करें ।

- पुलिस और शिक्षकों को दुर्व्यवहार की शीघ्र पहचान करने के लिए प्रशिक्षित करें।

- बाल अधिकारों पर डिजिटल जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के तहत वास्तविक समय की निगरानी के साथ एनसीआरबी डेटा को एकीकृत करना ।

- पीड़ित-अनुकूल दृष्टिकोण के साथ त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

असम, केरल और राजस्थान में बाल-संबंधी अपराधों के आँकड़ों में वृद्धि बढ़ी हुई सतर्कता, मज़बूत कानूनों और लगातार सामाजिक चुनौतियों के जटिल मिश्रण को दर्शाती है । जहाँ बेहतर रिपोर्टिंग एक सकारात्मक रुझान है, वहीं ये आँकड़े

बाल सुरक्षा, कानून प्रवर्तन दक्षता और निवारक शिक्षा पर निरंतर नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता की ओर भी इशारा करते हैं।

बच्चों की सुरक्षा भारत के समावेशी सामाजिक न्याय और मानव सुरक्षा के दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु बनी रहनी चाहिए।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“भारत में बच्चों के विरुद्ध अपराधों में हालिया वृद्धि, सुरक्षा में गिरावट के बजाय बेहतर रिपोर्टिंग का संकेत हो सकती है।” एनसीआरबी 2023 के आंकड़ों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए । (250 शब्द, 15 अंक)