IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जिनके तहत पैनल को भेजी गई शिकायतों को- कुछ मामलों में तो बिना सुनवाई के भी खारिज किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के बारे में:

- प्रकृति: एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है।

- संरचना: एनसीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अतिरिक्त सदस्य होते हैं।

- नियुक्ति: ये पद राष्ट्रपति की नियुक्ति के माध्यम से भरे जाते हैं, जो उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा दर्शाया जाता है।

- सेवा की शर्तें: उनकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- विकास:

- प्रारंभ में, संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के रूप में नामित किया गया था।

- 65वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया तथा एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई।

- 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया तथा वर्ष 2004 से पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर दो अलग-अलग आयोग स्थापित किये गये।

- शक्तियां: आयोग को किसी मामले की जांच करते समय या किसी शिकायत की जांच करते समय, किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में:

- किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

- हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख प्राप्त करना।

- 2018 के बाद के बदलाव: 2018 तक, आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्य करने थे। 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा इसे इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- थैलेसीमिया रोगियों ने केरल में ल्यूकोसाइट फिल्टर सेट और आयरन कीलेशन (iron chelation) दवाओं की कमी की शिकायत की।

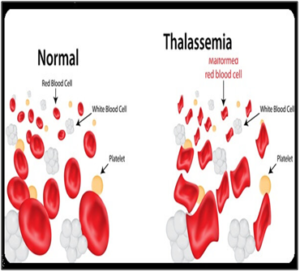

थैलेसीमिया के बारे में:

- प्रकृति: थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है जो शरीर की सामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने की क्षमता को कम कर देता है , जिससे स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और एनीमिया हो जाता है ।

- कारण: थैलेसीमिया एक या दोनों माता-पिता से जीन उत्परिवर्तन (सामान्य डीएनए में परिवर्तन) के कारण होता है।

- लक्षण: हल्के मामलों में विकास संबंधी समस्याएं, विलंबित यौवन, तथा हड्डियों की असामान्यताएं से लेकर गंभीर मामलों में भूख न लगना, पीलिया, गहरे रंग का मूत्र, तथा चेहरे की हड्डियों में अनियमितताएं तक लक्षण हो सकते हैं।

- थैलेसीमिया के प्रकार:

- अल्फा थैलेसीमिया: यह माता-पिता दोनों से प्राप्त दोषपूर्ण अल्फा-ग्लोबिन जीन के कारण होता है।

- बीटा थैलेसीमिया: यह बीटा-ग्लोबिन जीन में दोष के कारण होता है।

- उपचार:

- रक्त आधान (Blood transfusions) – नियमित रक्त आधान से एनीमिया का उपचार और रोकथाम होती है; गंभीर मामलों में इसकी आवश्यकता लगभग महीने में एक बार होती है।

- केलेशन थेरेपी – नियमित रक्त आधान के परिणामस्वरूप शरीर में जमा अतिरिक्त आयरन को निकालने के लिए दवा द्वारा उपचार।

- थैलेसीमिया का एकमात्र संभावित इलाज स्टेम सेल या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण है, लेकिन इसमें शामिल जोखिमों के कारण ऐसा अक्सर नहीं किया जाता है।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) द्वारा वन्यजीव योद्धाओं को 25 वर्षों के समर्थन पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में भारत के वन संरक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) के बारे में:

- प्रकृति: भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI) भारत की प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी संरक्षण संगठन है। यह भारत में एक पंजीकृत धर्मार्थ संस्था है (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अंतर्गत)।

- स्थापना: इसकी स्थापना 1998 में भारत के वन्यजीवों और वन्य आवासों के समक्ष उत्पन्न अनेक संकटों के समाधान हेतु की गई थी।

- उद्देश्य: इसका मिशन समुदायों और सरकारों के साथ साझेदारी में प्रकृति, विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और संकटग्रस्त आवासों का संरक्षण करना है।

- मंत्रालय: यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों के वन और वन्यजीव विभागों के साथ मिलकर काम करता है।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

- वन रक्षक परियोजना (वीआरपी) के बारे में:

- डब्ल्यूटीआई ने वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष (आईएफएडब्ल्यू) के सहयोग से वन रक्षक परियोजना (वीआरपी) की शुरूआत की।

- इसका उद्देश्य पूरे भारत में अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों का एक सुसज्जित और प्रेरित बल तैयार करना था। इस परियोजना ने क्षमता-सृजन की विविध पहलों के माध्यम से देश भर में 21,000 से अधिक कर्मियों को सहायता प्रदान की है।

- वीआरपी का एक प्रमुख घटक पूरक दुर्घटना आश्वासन योजना है, जो ड्यूटी के दौरान चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग (टीएनएसडीए) द्वारा तेनकासी जिले के थिरुमालापुरम में किए गए उत्खनन के पहले सत्र में तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के निकट लौह युगीन संस्कृति की उपस्थिति प्रकाश में आई है।

निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी:

- ‘तमिलनाडु में पुरातात्विक उत्खनन: एक प्रारंभिक रिपोर्ट’ के अनुसार, तिरुमलापुरम में दफन स्थल लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ है और वर्तमान गांव से लगभग 10 किमी उत्तर-पश्चिम में, कुलसेगरपेरेरी तालाब के पास पश्चिमी घाट से निकलने वाली दो मौसमी धाराओं के बीच स्थित है।

- उत्खनन से कब्रों और कब्र के सामानों के बीच मिले मिट्टी के बर्तनों का एक समृद्ध संग्रह भी मिला। इनमें सफ़ेद रंग से रंगे काले और लाल बर्तन, लाल बर्तन, लाल रंग से घिसे हुए बर्तन, काले पॉलिश वाले बर्तन और खुरदुरे लाल बर्तन शामिल थे।

- काले और लाल बर्तन, काले बर्तन और काले फिसलने वाले बर्तन प्रकारों में सफेद रंग के डिजाइन थे, एक अनूठी विशेषता जो पहली बार टी. कल्लुपट्टी और बाद में आदिचनल्लूर , शिवगलाई , थुलुक्करपट्टी और कोरकाई से रिपोर्ट की गई थी।

- तिरुमलापुरम की सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक थे । एक लाल रंग के बर्तन पर मानव आकृति, एक पर्वत, एक हिरण और एक कछुए की बिंदीदार आकृतियाँ अंकित थीं।

- हड्डी, सोना, कांसा और लोहे से बनी कुल 78 प्राचीन वस्तुएँ भी मिलीं। इनमें एक चिमटी, तलवार, भाले का सिरा, सोने की अंगूठी, कुल्हाड़ी, खंजर, छेनी, हड्डी का सिरा और तीर का सिरा शामिल हैं।

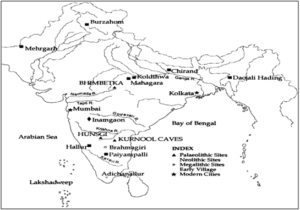

लौह युग के बारे में:

- प्रकृति: लौह युग एक प्रागैतिहासिक काल है जो कांस्य युग के बाद आया, जिसकी विशेषता औजारों, हथियारों और अन्य उपकरणों के लिए लोहे के व्यापक उपयोग से थी।

- इसके साथ जुड़ी विभिन्न संस्कृतियाँ:

- काले और लाल मृदभांड (BRW): ये विशिष्ट मृदभांड हैं जिनका आंतरिक भाग काला और बाहरी भाग लाल होता है, जो उल्टी पकाने की तकनीक के कारण होता है। ये हड़प्पा काल (गुजरात), पूर्व-पीजीडब्ल्यू काल (उत्तरी भारत) और महापाषाण काल (दक्षिणी भारत) में पाए जाते हैं।

- चित्रित धूसर मृदभांड (पीजीडब्ल्यू) संस्कृति: इसकी विशेषता काले ज्यामितीय पैटर्न वाले धूसर मृदभांड हैं। गंगा घाटी और दक्षिण भारतीय महापाषाणों (पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व) के कई स्थलों पर लौह की उपस्थिति पाई गई है।

- उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन (NBPW) संस्कृति: इसकी विशेषता चाक से बने बर्तन हैं जो उत्तम, काले और अत्यधिक पॉलिश किए हुए होते हैं। यह उत्तर भारत में महत्वपूर्ण है।

- मेगालिथिक संस्कृति: लोहे से जुड़े मेगालिथ (प्रागैतिहासिक संरचना के निर्माण में प्रयुक्त बड़े पत्थर) विंध्य (दक्षिणी उत्तर प्रदेश), विदिशा क्षेत्र और दक्षिण भारत के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

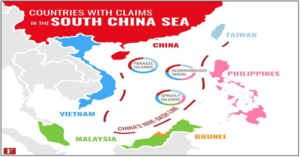

- दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव वर्ष भर बढ़ता रहा है, विशेष रूप से स्कारबोरो शोल को लेकर, जो मछली पकड़ने का एक प्रमुख क्षेत्र है।

दक्षिण चीन सागर के बारे में:

- स्थान: दक्षिण चीन सागर, दक्षिण-पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है।

- सीमावर्ती राज्य एवं क्षेत्र: पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान), फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।

- संपर्क: यह ताइवान जलडमरूमध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से तथा लुजोन जलडमरूमध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है।

- महत्वपूर्ण द्वीप: इसमें कई शोल, रीफ़, एटोल और द्वीप शामिल हैं। पैरासेल द्वीप, स्प्रैटली द्वीप और स्कारबोरो शोल सबसे महत्वपूर्ण हैं।

- महत्व:

- यह सागर अपनी स्थिति के कारण अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है, क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क कड़ी है।

- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, वैश्विक नौवहन का एक तिहाई हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है, तथा खरबों डॉलर का व्यापार करता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक जल निकाय बनाता है।

- ऐसा माना जाता है कि इसके समुद्र तल के नीचे विशाल तेल और गैस भंडार मौजूद हैं।

- यह विश्व के सबसे ज़्यादा यातायात वाले जलमार्गों में से एक है। अनुमान है कि हर साल 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री व्यापार होता है, जिसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को ऊर्जा आपूर्ति भी शामिल है।

- विवाद:

- दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में, चीन, ताइवान और वियतनाम पारासेल द्वीप समूह की संप्रभुता के लिए संघर्ष कर रहे हैं; चीन ने 1974 से उन पर कब्जा कर रखा है। पीआरसी और ताइवान प्रतास द्वीप पर भी अपना दावा करते हैं, जिस पर ताइवान का नियंत्रण है।

- समुद्र के दक्षिणी भाग में, चीन, ताइवान और वियतनाम लगभग 200 स्प्रैटली द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जबकि ब्रुनेई, मलेशिया और फिलीपींस भी उनमें से कुछ पर अपना दावा करते हैं। द्वीप श्रृंखला में वियतनाम सबसे अधिक भू-भागों पर कब्जा करता है; ताइवान सबसे बड़े भू-भाग पर कब्जा करता है।

- समुद्र के पूर्वी भाग में, चीन, ताइवान और फिलीपींस स्कारबोरो शोल पर अपना दावा करते हैं; चीन ने 2012 से इस पर नियंत्रण कर रखा है।

- चीन की “नौ-डैश लाइन” और ताइवान की समान “ग्यारह-डैश लाइन” सैद्धांतिक 200-नॉटिकल-मील (एनएम) अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) के साथ ओवरलैप करती है, जिसे पांच दक्षिण पूर्व एशियाई देश – ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम – 1994 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत अपने मुख्य भूमि तटों से दावा कर सकते हैं।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 2: जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और उनका कार्यान्वयन; सशक्तिकरण में महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका)

संदर्भ (परिचय)

JAM त्रिमूर्ति द्वारा संचालित भारत के विस्तारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पारिस्थितिकी तंत्र ने लाखों महिलाओं को औपचारिक वित्त तक पहुँच प्रदान की है। फिर भी, नकदी की पहुँच को वास्तविक आर्थिक एजेंसी और स्वायत्तता में बदलने में गहरी चुनौती निहित है ।

सशक्तिकरण के मार्ग के रूप में नकद हस्तांतरण

- लैंगिक कल्याण वास्तुकला का उदय: बिहार (मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना), कर्नाटक (गृह लक्ष्मी), और पश्चिम बंगाल (लक्ष्मी भंडार) जैसे राज्यों ने नकद हस्तांतरण को लैंगिक विकास और राजनीतिक समावेशन के साधन के रूप में स्थान दिया है ।

- औपचारिक वित्तीय समावेशन: 56 करोड़ से ज़्यादा जन-धन खाते , जिनमें से 55.7% महिलाओं के पास हैं , महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। विश्व बैंक के ग्लोबल फ़ाइनडेक्स 2025 के अनुसार , 89% भारतीय महिलाओं के पास अब बैंक खाता है , जो विकसित देशों के बराबर है।

- बेहतर दृश्यता और निर्णय लेने की क्षमता: साक्ष्य दर्शाते हैं कि महिलाओं के नाम पर आय से घर के भीतर निर्णय लेने , बाल कल्याण, तथा पोषण और शिक्षा पर खर्च में सुधार होता है - जिससे कल्याण सामाजिक पूंजी में तब्दील हो जाता है ।

- JAM की बुनियादी संरचना की ताकत: जनधन -आधार-मोबाइल त्रिमूर्ति पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित करती है, जिससे लीकेज और बिचौलियों में कमी आती है। महिलाओं को विशिष्ट पहचान पत्र से जुड़े प्रत्यक्ष हस्तांतरण का लाभ मिलता है , जिससे उनकी गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ती है।

- आर्थिक एजेंट के रूप में महिलाओं की प्रतीकात्मक मान्यता: ये योजनाएं नीति में महिलाओं की आर्थिक पहचान की पहली औपचारिक स्वीकृति को चिह्नित करती हैं - जिससे वे निष्क्रिय लाभार्थियों से भारत की विकास कहानी में भागीदार बन जाती हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में बिना शर्त नकद हस्तांतरण (2011-13) पर SEWA पायलट पर प्रकाश डाला गया , जहां मासिक भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा किया गया था ।

|

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- निष्क्रिय खाते और सीमित उपयोग: अपर्याप्त जमा राशि, बैंक शाखाओं से लंबी दूरी और औपचारिक बैंकिंग से असुविधा के कारण लगभग 20% महिलाओं के जन धन खाते निष्क्रिय रहते हैं।

- डिजिटल विभाजन और पितृसत्तात्मक बाधाएँ: महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन होने की संभावना 19% कम है (GSMA 2025) , जिससे UPI, RuPay और मोबाइल बैंकिंग तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है। साझा फ़ोन गोपनीयता और स्वायत्तता से समझौता करते हैं ।

- कम वित्तीय साक्षरता: दो-तिहाई से ज़्यादा भारतीय महिलाएँ वित्तीय लेन-देन के लिए पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर हैं। आत्मविश्वास की कमी और साइबर धोखाधड़ी का डर वित्तीय साधनों के साथ सक्रिय जुड़ाव को रोकता है।

- बिना दिखावे का दिखावा: अगर संरचनात्मक सुधारों के साथ नकद हस्तांतरण न किया जाए, तो यह स्थायी सशक्तिकरण के बजाय अस्थायी आय सहायता बनकर रह जाएगा । ध्यान "धन प्राप्त करने" से हटकर "उसका उपयोग और उसे बढ़ाने" पर केंद्रित होना चाहिए।

- असमान संपत्ति स्वामित्व: संपत्ति, भूमि या ऋण तक सीमित पहुंच महिलाओं की वित्तीय समावेशन को उत्पादक पूंजी में परिवर्तित करने की क्षमता को कम करती है ।

सुधार और आगे की राह

- परिसंपत्ति-आधारित सशक्तिकरण: महिलाओं को उद्यमिता और बाजार में प्रवेश के लिए परिसंपत्तियों का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए संयुक्त भूमि स्वामित्व , सुरक्षित संपत्ति अधिकार और सरलीकृत ऋण प्रदान करना ।

- 'मोबाइल' स्तंभ को मजबूत करना: सब्सिडी वाले स्मार्टफोन और डेटा प्लान सुनिश्चित करना , डिजिटल वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं को स्वतंत्र रूप से खातों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाना ।

- लिंग-संवेदनशील वित्तीय उत्पाद: बैंकों और फिनटेक फर्मों को महिलाओं की अनियमित या मौसमी आय के अनुकूल लचीली बचत और माइक्रोक्रेडिट साधन डिजाइन करने चाहिए ।

- सामुदायिक विश्वास का निर्माण: विश्वास, साक्षरता और सामूहिक समस्या-समाधान को बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंकिंग सखियों , महिलाओं के यूपीआई/व्हाट्सएप नेटवर्क और सहकर्मी सहायता समूहों का विस्तार करें ।

- वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिनिधित्व: महिला ग्राहकों के लिए पहुंच, सुविधा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए महिला बैंकिंग संवाददाताओं (वर्तमान में 1.3 मिलियन बीसी के 10% से कम) की हिस्सेदारी में वृद्धि करना ।

निष्कर्ष

भारत के लिंग-आधारित नकद हस्तांतरण मॉडल ने समावेशन की एक मज़बूत नींव रखी है, लेकिन वित्तीय पहुँच को वित्तीय एजेंसी के रूप में विकसित होना होगा । वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाएँ न केवल धन प्राप्त करती हैं, बल्कि उसे नियंत्रित, निवेश और विकसित भी करती हैं – जो संपत्ति के अधिकार, डिजिटल पहुँच और सामुदायिक नेटवर्क द्वारा समर्थित हो। भारत की कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि महिला के खाते में हस्तांतरित प्रत्येक रुपया समाज में उसकी आवाज़, पसंद और नियंत्रण को मज़बूत करे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि भारत किस प्रकार कल्याण-आधारित हस्तांतरण से वित्तीय और परिसंपत्ति स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं के सतत सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकता है। (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

जैसे-जैसे विकसित विश्व टैरिफ और वीज़ा की दीवारों के पीछे जा रहा है, भारत की विकास रणनीति – जो पैमाने (scale), कौशल और आत्मनिर्भरता पर आधारित है – घरेलू क्षमता निर्माण, वैश्विक एकीकरण और जनसांख्यिकीय सामर्थ्य में निहित एक बाह्य-दृष्टि वाला विकल्प प्रस्तुत करती है।

खंडित विश्व में भारत का विकास मॉडल

- वैश्विक संरक्षणवाद को अवसर में बदलना: अमेरिका और अन्य देशों द्वारा बढ़ती व्यापार बाधाओं और वीज़ा प्रतिबंधों के साथ, भारत की प्रतिक्रिया आंतरिक लचीलापन बनाने की रही है। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य अलगाव नहीं, बल्कि क्षमता निर्माण करना है – जिससे भारत वैश्विक बाधाओं का शिकार न होकर समाधानों का उत्पादक और निर्यातक बने।

- रणनीतिक लाभ के रूप में जनसांख्यिकीय लाभांश: 29 वर्ष से कम आयु वर्ग के साथ , भारत, वृद्ध होते चीन और पश्चिमी देशों के विपरीत, सबसे युवा बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह युवा ऊर्जा, जब स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलती है , तो वैश्विक श्रम प्रतिस्पर्धा का आधार बन रही है।

- व्यापक आर्थिक मजबूती और उपभोग में उछाल: बीआई ने वित्त वर्ष 26 के लिए 6.8% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है , जीएसटी राजस्व लगातार ₹1.8 लाख करोड़ को पार कर रहा है, और विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है । इस दशहरे पर त्योहारी उपभोग ₹3.7 लाख करोड़ तक पहुँच गया , जो मजबूत घरेलू माँग और औपचारिक ऋण विस्तार का संकेत है।

- निवेश और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा: पिछले एक दशक में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग दोगुना हो गया है , निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुँच गया है , और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220 गीगावाट को पार कर गई है। रिकॉर्ड सार्वजनिक पूँजीगत व्यय, स्थिर मुद्रास्फीति और राजकोषीय विवेकशीलता वृहद स्थिरता को रेखांकित करते हैं।

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के रूप में: भारत का यूपीआई अब प्रतिदिन 65 करोड़ से ज़्यादा लेनदेन संभालता है , जो वीज़ा से भी आगे है। जेएएम (JAM) त्रिमूर्ति – जन धन, आधार, मोबाइल – ओएनडीसी और डिजिलॉकर के साथ , यह दर्शाता है कि कैसे समावेशी तकनीक नागरिकों को सशक्त बना सकती है और वैश्विक स्तर पर निर्यात योग्य शासन मॉडल तैयार कर सकती है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- असमान रोजगार सृजन: मजबूत विकास के बावजूद, श्रम भागीदारी और औपचारिक रोजगार सृजन निवेश प्रवृत्तियों से पीछे हैं, जिसके कारण लक्षित रोजगार-समृद्ध विकास क्षेत्रों की आवश्यकता है।

- वैश्विक बाजारों पर निर्भरता: निर्यात वृद्धि को भू-राजनीतिक तनावों और संरक्षणवाद से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है , जिसके कारण बाजारों में निरंतर विविधीकरण की आवश्यकता है।

- कौशल असंतुलन: वैश्विक आवश्यकताओं के साथ कौशल कार्यक्रमों की गुणवत्ता और संरेखण असमान बना हुआ है; भारत को मात्रा-आधारित से गुणवत्ता-आधारित कौशल की ओर स्थानांतरित होना होगा।

- क्षेत्रीय और क्षेत्रवार असमानताएं: ऋण, प्रौद्योगिकी और रोजगार तक पहुंच में शहरी-ग्रामीण और लैंगिक विभाजन अभी भी समावेशी विकास में बाधा डालते हैं।

- पर्यावरणीय दबाव: तीव्र औद्योगिक विस्तार को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से भारत की नेट-जीरो 2070 प्रतिबद्धताओं को संतुलित करना होगा।

सुधार और आगे की राह

- वैश्विक कौशल मिशन: भारतीय श्रमिकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्रों और प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण के साथ स्किल इंडिया , मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को एकीकृत करने वाला एक एकीकृत ढांचा ।

- वैश्विक एकीकरण के रूप में आत्मनिर्भर भारत: विश्व के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना – वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन बनाने के लिए पीएलआई, अनुसंधान एवं विकास निवेश और निर्यात से जुड़े विनिर्माण समूहों का उपयोग करना।

- अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से नवाचार: 50,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करेगा, तथा शिक्षा जगत और उद्योग को जोड़ेगा।

- विकास राजनयिकों के रूप में प्रवासी: 2024 में 135 बिलियन डॉलर के प्रेषण और भारतीय मूल के 11 फॉर्च्यून 500 सीईओ के साथ , भारत का प्रवासी समुदाय एक सॉफ्ट-पावर और आर्थिक गुणक दोनों है ।

- डिजिटल और हरित तालमेल: डिजिटल बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय क्षमता का विस्तार सतत औद्योगिकीकरण और समावेशी विकास में भारत के नेतृत्व को परिभाषित करेगा।

निष्कर्ष

जब विकसित देश संरक्षणवाद की दीवारें खड़ी करते हैं, भारत क्षमता के पुल बनाता है । पैमाने, कौशल और आत्मनिर्भरता के त्रिगुण से प्रेरित , भारत का मॉडल वैश्वीकरण को निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर पुनर्परिभाषित करता है। जैसा कि 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है, घरेलू शक्ति वैश्विक एकीकरण के विपरीत नहीं है – यह इसकी पूर्व शर्त है। भारत की अगली छलांग, रामायण में हनुमान की तरह, अपनी शक्ति को पुनः खोजने में निहित है – यह विश्वास कि राष्ट्रीय विकास और वैश्विक सद्भावना विरोधी शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि लचीलेपन और नवीनीकरण के समानांतर मार्ग हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न – बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद और अंतर्मुखी अर्थव्यवस्थाओं के युग में, चर्चा कीजिए कि भारत आत्मनिर्भरता की अपनी खोज को वैश्विक एकीकरण की आवश्यकता के साथ कैसे संतुलित कर सकता है। (150 शब्द, 10 अंक)