IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation) ने आईसीएमआर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए महा मेडटेक मिशन शुरू किया है।

महा मेडटेक मिशन के बारे में:

- प्रकृति: उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन (एमएएचए)-मेडटेक भारत में अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के नवाचार, विनिर्माण और व्यावसायीकरण में तेजी लाने, स्वास्थ्य सेवा में पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है।

- लॉन्च: इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य उच्च लागत वाली चिकित्सा आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, घरेलू क्षमता को मजबूत करना, तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं जैसे तपेदिक, कैंसर और नवजात शिशु देखभाल के साथ संरेखित सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा उपकरणों और निदान तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

- वित्तपोषण: यह स्टार्टअप, एमएसएमई, शैक्षणिक, अस्पताल और उद्योग सहयोग के लिए प्रति परियोजना 5-25 करोड़ रुपये (असाधारण मामलों के लिए 50 करोड़ रुपये तक) प्रदान करता है।

- कवरेज: इसमें उपकरण, निदान, प्रत्यारोपण, एआई/एमएल-आधारित उपकरण, रोबोटिक्स और सहायक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

- सक्षमकारी रूपरेखा: इसमें आईपी संरक्षण के लिए पेटेंट मित्र, विनियामक मंजूरी के लिए मेडटेक मित्र और सत्यापन के लिए क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क शामिल हैं।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्तावित ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से भारत के समुद्री वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) परियोजना के बारे में :

- शुभारंभ: ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) परियोजना की परिकल्पना नीति आयोग द्वारा की गई थी और इसे 2021 में लॉन्च किया गया था।

- उद्देश्य: इसका लक्ष्य एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी), एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक गैस-सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करना है।

- कार्यान्वयन: इसका कार्यान्वयन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (एएनआईआईडीसीओ) द्वारा किया जाता है।

- विजन 20147 के अनुरूप: यह भारत के समुद्री विजन 2030 के अनुरूप है तथा अमृत काल विजन 2047 के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।

- जनजातीय सुरक्षा उपाय: जीएनआई में बड़े पैमाने पर विकास की अनुमति केवल जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जनजातीय कल्याण निदेशालय और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेवीएस) के परामर्श के बाद ही दी जाती है, जैसा कि जारवा नीति (2004) और शोम्पेन नीति (2015) द्वारा अनिवार्य किया गया है।

- पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: इस परियोजना में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुरूप सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, तथा यह विस्तृत ईआईए और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) पर आधारित है।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने की बात कही।

वंदे मातरम के बारे में :

- अर्थ: वंदे मातरम (जिसका अर्थ है “मैं तुम्हें नमन करता हूँ, माँ”) भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है और नागरिकों में देशभक्ति और एकता का आह्वान करता है।

- रचना: इसे 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृतनिष्ठ बंगाली में रचा गया था और यह पहली बार उनके उपन्यास आनंदमठ (1882) में प्रकाशित हुआ था।

- पहला सार्वजनिक गायन: इस गीत का पहला सार्वजनिक गायन रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में किया था। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का गान बन गया, जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शनों और क्रांतिकारी सभाओं में गाया जाता था।

- राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाना: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में इसके प्रथम दो छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, जिससे समावेशिता और धर्मनिरपेक्ष अपील में संतुलन स्थापित हुआ।

- राष्ट्रगान से तुलना: 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान “जन गण मन” के बराबर सम्मान दिया।

- वर्तमान स्थिति: इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान के बराबर दर्जा दिया गया है और इसका वाद्य संस्करण प्रत्येक संसद सत्र के समापन पर बजाया जाता है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- एक बड़ी सफलता के रूप में, वैज्ञानिकों ने भैंस के वीर्य को क्रायोप्रिजर्व करने के लिए, प्रशीतन तापमान पर 18 महीने की शेल्फ लाइफ वाला, उपयोग के लिए तैयार, अंडे की जर्दी रहित घोल, क्रायोडिल विकसित किया है।

क्रायोडिल के बारे में:

- प्रकृति: क्रायोडिल एक उपयोग के लिए तैयार, अंडे की जर्दी रहित वीर्य विस्तारक है, जिसे प्रजनन क्षमता और गतिशीलता को बनाए रखते हुए भैंस के वीर्य को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- विकास: इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), बेंगलुरु के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (एनआईएएनपी) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य पारंपरिक अंडे की जर्दी आधारित वीर्य विस्तारकों के लिए एक सुरक्षित, कुशल और किफायती विकल्प प्रदान करना और भारत में भैंस प्रजनन दक्षता को बढ़ाना है।

- लंबी शेल्फ लाइफ: इसमें वीर्य को बिना किसी संदूषण या गतिशीलता की हानि के 18 महीने तक संरक्षित रखने की क्षमता है ।

- सूक्ष्मजीवी प्रदूषण का कोई खतरा नहीं: यह अंडे की जर्दी से जुड़े सूक्ष्मजीवी प्रदूषण के खतरे को समाप्त करता है और अंडे की जर्दी के स्थान पर शुद्ध मट्ठा प्रोटीन (purified whey proteins) का उपयोग करता है, जिससे वीर्य की गुणवत्ता स्थिर बनी रहती है।

- लागत प्रभावी: आयातित वाणिज्यिक एक्सटेंडर की तुलना में यह सस्ता और उत्पादन में आसान है।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- जबकि गुजरात में मिष्ठी योजना के अंतर्गत 19,220 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण किया गया है, पश्चिम बंगाल में केवल 10 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण किया गया है, जो देश के मैंग्रोव आवरण का लगभग 42% है।

मिष्टी योजना के बारे में:

- प्रकृति: यह तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य समुद्र तट और नमक पैन भूमि पर मैंग्रोव आवरण को बढ़ाना है।

- लॉन्च: नवंबर 2022 में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 27वें सम्मेलन (सीओपी27) के दौरान शुरू किए गए ‘जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन’ में भारत के शामिल होने के बाद इसे लॉन्च किया गया।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों के तटों पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनीकरण उपायों के माध्यम से मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है।

- नोडल मंत्रालय: यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

- फोकस क्षेत्र: यह मुख्य रूप से सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में हुगली मुहाना और देश के अन्य खाड़ी भागों पर केंद्रित है, लेकिन इसमें देश के अन्य आर्द्रभूमि भी शामिल हैं।

- वित्तीय सहायता: इस योजना के अंतर्गत सरकार स्थानीय समुदायों को मैंग्रोव वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

- लाभ : यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) निधि और अन्य प्रासंगिक स्रोतों जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों की शक्तियों और प्रावधानों का लाभ उठाता है।

- सहभागी तंत्र: वृक्षारोपण गतिविधियों को सहभागी तरीके से किया जाता है, जिसमें स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है, ताकि पहल की सततता और सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन)

संदर्भ (परिचय)

जैसे-जैसे विश्व ब्राज़ील के बेलेम में होने वाले COP30 की तैयारी कर रही है , पश्चिमी देशों की अनिच्छा और पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने के कारण वैश्विक जलवायु नेतृत्व कमज़ोर होता दिख रहा है। यह शून्यता भारत को जलवायु नेतृत्व स्थापित करने के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों प्रदान करती है।

भारत की उभरती भूमिका और सामर्थ्य

- स्थिर और विश्वसनीय अभिनेता: कई विकसित देशों के विपरीत, भारत की जलवायु कार्रवाई द्विदलीय और सुसंगत रही है, जिसमें बयानबाजी के बजाय कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- 'अच्छाई की धुरी': यूरोप और ब्राजील के साथ बढ़ती साझेदारियां जलवायु प्रौद्योगिकी और वन संरक्षण जैसे क्षेत्रों में एक भरोसेमंद अभिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाती हैं ।

- कार्यान्वयन फोकस: भारत की विश्वसनीयता प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर निर्भर करती है – जैसे समय से पहले अपने पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त करना और 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखना ।

- ऊर्जा-उत्सर्जन वियोजन: आर्थिक विकास के बावजूद भारत के विद्युत क्षेत्र का उत्सर्जन स्थिर हो गया है , जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रभुत्व की ओर संरचनात्मक बदलाव का संकेत है ।

भारत के नेतृत्व के लिए प्रमुख तर्क

- नैतिक और विकासात्मक अनिवार्यता: भारत वैश्विक दक्षिण की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करता है - जलवायु कार्रवाई के साथ विकास की जरूरतों को संतुलित करना, समानता और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (सीबीडीआर) पर जोर देना।

- व्यावहारिक कूटनीति: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तभी सफल होता है जब वह दान-पुण्य से नहीं, बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा हितों से प्रेरित हो। भारत का दृष्टिकोण जलवायु लक्ष्यों को ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ जोड़ता है ।

- आर्थिक और तकनीकी लाभ: अडानी और रिलायंस जैसी कॉर्पोरेट दिग्गज कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण में भारी निवेश कर रही हैं , जिससे भारत कम लागत वाली स्वच्छ तकनीक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है ।

- अवसर के रूप में अनुकूलन: पीएम-कुसुम और सौर ऊर्जा चालित शीत श्रृंखला जैसी बड़े पैमाने की योजनाएं शमन और अनुकूलन को जोड़ती हैं , जो विकासशील देशों के लिए मापनीय मॉडल दिखाती हैं।

- संस्थागत नवाचार: भारत 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुपक्षीय बैंकों, निजी पूंजी और परोपकार को एकीकृत करते हुए नए वित्तपोषण ढांचे को आगे बढ़ा सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

- वित्त और प्रौद्योगिकी की कमी: अकेले घरेलू वित्तपोषण से बड़े पैमाने पर अनुकूलन को बनाए रखना संभव नहीं है। भारत को वैश्विक वित्तीय प्रतिबद्धताओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्रों की आवश्यकता है।

- महत्त्वपूर्ण क्षेत्र: इस्पात और सीमेंट से होने वाला औद्योगिक उत्सर्जन बड़ी बाधा बना हुआ है, जिसके लिए ईंधन परिवर्तन से परे नवाचार की आवश्यकता है।

- खंडित वैश्विक इच्छाशक्ति: पश्चिमी अनिच्छा और भू-राजनीतिक विभाजन सामूहिक महत्वाकांक्षा को कमजोर करते हैं, तथा नए वैश्विक ढाँचों के लिए जगह सीमित करते हैं।

- घरेलू कार्यान्वयन अंतराल: महत्वाकांक्षी नीतियों के बावजूद, परियोजना-स्तरीय कार्यान्वयन में अक्सर नौकरशाही और क्षमता-संबंधी देरी का सामना करना पड़ता है।

- अत्यधिक तनाव का जोखिम: नेतृत्व पर अत्यधिक जोर देने से आंतरिक लचीलापन निर्माण और स्थानीय जलवायु झटकों के अनुकूलन से ध्यान हट सकता है।

सुधार और आगे की रणनीतिक राह

- राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (एनएपी): राज्य-स्तरीय अनुकूलन के साथ कृषि, जल और तटीय क्षेत्रों में क्षेत्रवार लचीलेपन को प्राथमिकता देना ।

- एनडीसी उन्नयन: इसमें हरित हाइड्रोजन लिंकेज , सौर-प्लस-भंडारण प्रणाली और उद्योग-विशिष्ट उत्सर्जन में कमी के मार्ग शामिल हैं ।

- मिश्रित वित्त मॉडल: रियायती पूंजी और जोखिम गारंटी का लाभ उठाने के लिए संयुक्त सार्वजनिक-निजी वित्तपोषण को प्रोत्साहित करना।

- कार्बन बाजार विकास: अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ संरेखित एक मजबूत घरेलू कार्बन व्यापार प्रणाली का संचालन करना।

- प्रौद्योगिकी साझेदारी: वनों, कार्बन सिंक और जलवायु-स्मार्ट कृषि पर भारत-यूरोपीय संघ-ब्राजील त्रिपक्षीय पहल को बढ़ावा देना ।

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग: उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व करें - भारत के सौर, अनुकूलन और डिजिटल निगरानी मॉडल को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करना।

निष्कर्ष

जलवायु कार्रवाई में भारत का नेतृत्व व्यावहारिकता, समावेशिता और कार्यान्वयन पर आधारित होना चाहिए । प्रतीकात्मक नेतृत्व ग्रहण करने के बजाय, भारत को विश्वसनीय कार्यकर्ताओं के गठबंधन बनाने चाहिए , जो यह उदाहरण प्रस्तुत करें कि आर्थिक विकास, समता और पारिस्थितिक स्थिरता कैसे एक साथ रह सकते हैं। एक खंडित विश्व में, भारत का स्थिर हाथ और मापनीय मॉडल वैश्विक जलवायु सहयोग को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा प्रश्न

जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों और क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

( जीएस पेपर 3: प्रमुख फसलें – देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न)

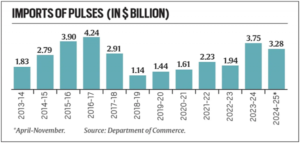

संदर्भ (परिचय)

विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, भारत, कम पैदावार और जलवायु संबंधी जोखिमों के कारण लगातार मांग-आपूर्ति के अंतर का सामना कर रहा है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31) का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, आयात कम करना और किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करना है।

मिशन के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं

- 2025 में ₹11,440 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू किए जाने वाले इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

- उत्पादन लक्ष्य: दालों का उत्पादन 45% बढ़ाकर 242 लाख मीट्रिक टन (2023-24) से 350 लाख मीट्रिक टन (2030-31) करना।

- क्षेत्र विस्तार: 275 से 310 लाख हेक्टेयर (+13%); उपज 881 से 1130 किलोग्राम/हेक्टेयर (+28%) तक बढ़ाना।

- फोकस फसलें: तुअर ( अरहर ), उड़द और मसूर , कुल दलहन क्षेत्र का 34% कवर करते हैं।

- प्रमुख हस्तक्षेप:

- जलवायु-अनुकूल बीज किस्में और उन्नत आनुवंशिकी।

- अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रोटीन वृद्धि और उपज में सुधार।

- हानि को कम करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और भंडारण उन्नयन ।

- पीएम-आशा के अंतर्गत सुनिश्चित खरीद के माध्यम से लाभकारी मूल्य निर्धारण ।

- क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण: प्रत्येक क्लस्टर (≥10 हेक्टेयर) एक मॉडल मूल्य-श्रृंखला नोड के रूप में कार्य करेगा।

दलहन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ

- उत्पादन पैटर्न: रबी दालों का प्रभुत्व (उत्पादन का 60%)।

- शीर्ष राज्य: मध्य प्रदेश (59.74 एलएमटी), महाराष्ट्र (40 एलएमटी), राजस्थान (33 एलएमटी), उत्तर प्रदेश (31 एलएमटी)।

- प्रमुख फसलें: चना, मूंग, तुअर, उड़द, मसूर।

- कम उत्पादकता: वर्षा आधारित खेती, खंडित जोत और खराब प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण भारत की उपज (881 किग्रा/हेक्टेयर) कनाडा (2200 किग्रा/हेक्टेयर) और चीन (1815 किग्रा/हेक्टेयर) से काफी कम है।

- आयात पर निर्भरता: सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत अपनी खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए म्यांमार, तंजानिया, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से प्रतिवर्ष 2-3 मिलियन टन आयात करता है ।

- बढ़ती मांग: नीति आयोग ने 2030 तक 268 एलएमटी और 2047 तक 293 एलएमटी मांग का अनुमान लगाया है , जो सतत घरेलू विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

मिशन का महत्व

- पोषण सुरक्षा: दालें भारत की अधिकांशतः शाकाहारी आबादी के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं।

- आर्थिक सुरक्षा: आयात बिलों में कमी तथा सुनिश्चित खरीद के माध्यम से कृषि आय में सुधार।

- जलवायु लचीलापन: यह फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है और बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चावल की परती भूमि के उपयोग को अनुकूल बनाता है।

- क्षेत्रीय संतुलन: आकांक्षी, वामपंथी उग्रवाद, सीमावर्ती और पूर्वोत्तर जिलों पर ध्यान केंद्रित करने से समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है।

- मूल्य श्रृंखला विकास: उत्पादन, भंडारण और बाजार संबंधों का एकीकरण कृषि -उद्यमिता को बढ़ावा देता है और फसल-पश्चात होने वाले नुकसान को कम करता है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- कार्यान्वयन में बाधाएँ: क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के लिए राज्यों में मजबूत संस्थागत समन्वय की आवश्यकता होती है।

- खरीद में अक्षमताएं: पीएम-आशा के साथ पिछले अनुभव देरी और कवरेज अंतराल को दर्शाते हैं।

- बाजार में अस्थिरता: एमएसपी खरीद पर निर्भरता, मांग के अनुरूप न होने पर कीमतों को विकृत कर सकती है।

- प्रौद्योगिकी अपनाना: छोटे किसानों को उच्च उपज वाले बीज और मशीनीकरण तक पहुंच पाना कठिन हो सकता है।

- जलवायु परिवर्तनशीलता: दलहन फसलें अनियमित मानसून, सूखे और कीटों के हमलों के प्रति संवेदनशील होती हैं।

सुधार और आगे की राह

- अनुसंधान एवं विकास निवेश: उच्च उपज, सूखा-सहिष्णु और कीट-प्रतिरोधी किस्मों के लिए आईसीएआर और आईआईपीआर के नेतृत्व वाले अनुसंधान को मजबूत करना।

- डिजिटल एकीकरण: पारदर्शिता के लिए आधार-सक्षम खरीद और जियो-टैग्ड क्लस्टर का उपयोग करना।

- निजी भागीदारी: भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, एफपीओ और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना ।

- फसल बीमा और सिंचाई: दलहन क्षेत्रों में पीएमएफबीवाई और सूक्ष्म सिंचाई कवरेज का विस्तार करना।

- पोषण-संवेदनशील कृषि: मांग को स्थिर करने और पोषण संबंधी प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए दालों के उत्पादन को मध्याह्न भोजन और आईसीडीएस कार्यक्रमों से जोड़ना।

निष्कर्ष

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन खाद्य और पोषण संबंधी संप्रभुता की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। इसकी सफलता उपज के अंतर को पाटने, बाज़ार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और प्रौद्योगिकी-संचालित समावेशिता को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है । एक सुदृढ़ दलहन पारिस्थितिकी तंत्र न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, बल्कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता को भी मज़बूत करेगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का मिशन मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने और आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास करता है। भारत के दाल क्षेत्र में संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और सतत आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू