IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- यहाँ सिंधु जल संधि के निलंबन के परिणामों की व्याख्या की गई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक साझा विरासत थी।

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के बारे में:

- पक्ष: सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी।

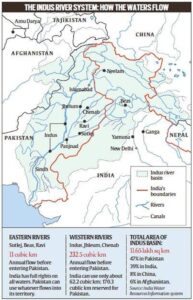

- उद्देश्य: यह संधि सिंधु नदी और इसकी पांच सहायक नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है।

- नदियों का आवंटन: यह निर्धारित करता है कि सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों का जल भारत और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार साझा किया जाएगा। इसने तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर, अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया, जबकि तीन पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया।

- स्थायी सिंधु आयोग: सिंधु जल संधि के तहत, दोनों देशों को एक स्थायी सिंधु आयोग स्थापित करना होगा, जिसकी वार्षिक बैठक होनी अनिवार्य है।

- विवाद समाधान तंत्र:

- आईडब्ल्यूटी एक तीन-चरणीय विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है जिसके तहत दोनों पक्षों के “प्रश्नों” को स्थायी आयोग में हल किया जा सकता है, या अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है।

- जल-बंटवारे पर देशों के बीच अनसुलझे मतभेदों को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ (एनई) द्वारा सुलझाया जा सकता है।

- विश्व बैंक के किसी तटस्थ विशेषज्ञ की अपील को विश्व बैंक द्वारा स्थापित मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है।

- आईडब्ल्यूटी के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएं:

- पाकल दुल और लोअर कलनई (Pakal Dul and Lower Kalnai): पाकल दुल जलविद्युत परियोजना चिनाब की सहायक नदी मरुसुदर पर बनी है। लोअर कलनई का विकास चिनाब नदी पर हुआ है।

- किशनगंगा जलविद्युत परियोजना: यह जम्मू-कश्मीर में स्थित एक नदी-प्रवाह परियोजना है। पाकिस्तान ने इस परियोजना पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि इससे किशनगंगा नदी (जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है) का प्रवाह प्रभावित होगा। 2013 में, हेग के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (सीओए) ने फैसला सुनाया कि भारत कुछ शर्तों के साथ सारा पानी मोड़ सकता है।

- रतले जलविद्युत परियोजना: यह जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित एक जलविद्युत स्टेशन है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- परम शून्य से कुछ डिग्री ऊपर तक ठंडा करने पर हीलियम एक अतिद्रव बन जाता है और बिना रुके स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, जो किसी भी सामान्य तरल के लिए असंभव है।

हीलियम के बारे में:

- प्रकृति: यह एक अक्रिय गैस है और अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है या जलती नहीं है।

- परमाणु संख्या: इसकी परमाणु संख्या 2 है, जो इसे हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का तत्व बनाती है।

- विशिष्टता: हीलियम का क्वथनांक बहुत कम (-268.9° सेल्सियस) होता है, जिससे यह अत्यंत ठंडे वातावरण में भी गैस बनी रहती है।

- गैर विषैली: यह गैस गैर विषैली है, लेकिन इसे अकेले सांस के माध्यम से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह मनुष्यों के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है।

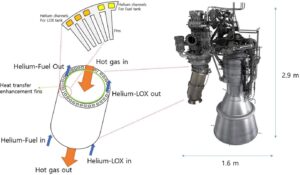

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी: हीलियम का उपयोग ईंधन टैंकों पर दबाव डालने के लिए किया जाता है, जिससे रॉकेट के इंजनों तक ईंधन का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है; और शीतलन प्रणालियों के लिए भी। जैसे ही रॉकेट के इंजनों में ईंधन और ऑक्सीडाइज़र जलते हैं, हीलियम टैंकों में खाली जगह को भर देता है, जिससे अंदर का समग्र दबाव बना रहता है।

- रिसाव का आसानी से पता लगाना: इसके छोटे परमाणु आकार और कम आणविक भार के कारण इसके परमाणु भंडारण टैंकों और ईंधन प्रणालियों में छोटे अंतरालों या सीलों से बचकर निकल सकते हैं। लेकिन चूँकि पृथ्वी के वायुमंडल में हीलियम की मात्रा बहुत कम है, इसलिए रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है – जिससे यह गैस रॉकेट या अंतरिक्ष यान की ईंधन प्रणालियों में संभावित खराबी का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

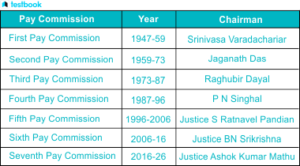

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार निकाय है।

8वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के बारे में:

- प्रकृति: 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक अस्थायी विशेषज्ञ निकाय है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन लाभों में संशोधन की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए है।

- स्थापना: इसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी और 2026 से समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2025 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया था।

- संरचना: इसमें तीन सदस्य हैं। इसकी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) हैं और अन्य दो सदस्यों में प्रो. पुलक घोष (आईआईएम बैंगलोर) और पंकज जैन, आईएएस (पेट्रोलियम सचिव) शामिल हैं।

- कार्यकाल: आयोग गठन के 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा विशिष्ट मुद्दों पर अंतरिम सिफारिशें भी दे सकता है।

- कवरेज: 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग में केन्द्र सरकार, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं और संघ राज्य क्षेत्रों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।

- कार्य: यह वेतनमानों, भत्तों और पेंशन संरचनाओं की जाँच करेगा और उनमें बदलाव का प्रस्ताव देगा। यह समग्र आर्थिक स्थिति पर भी विचार करेगा और वेतन संशोधन की सिफ़ारिश करते समय बजटीय अनुशासन बनाए रखेगा।

- सभी क्षेत्रों में समानता: यह केंद्रीय सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच वेतन और कार्य स्थितियों के मामले में समानता सुनिश्चित करेगा।

- पेंशन की स्थिरता: यह गैर-अंशदायी पेंशन देनदारियों और उनके दीर्घकालिक राजकोषीय निहितार्थों से संबंधित चिंताओं का समाधान करेगा।

- अपेक्षित कार्यान्वयन: इन सिफारिशों के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, जो प्रथम केन्द्रीय वेतन आयोग (1946) के बाद से वेतन संशोधन के दशक-लंबे चक्र को जारी रखेगी।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (यूएसी) ने नागरिक कम्यूटर विमान एसजे-100 के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एसजे-100 विमान के बारे में:

- प्रकृति: यह रूसी मूल का एक नई पीढ़ी का छोटी दूरी का जेट विमान है। यह दो इंजन वाला, संकीर्ण संरचना वाला विमान है।

- डिजाइन: पहले इसे सुखोई सुपरजेट 100 कहा जाता था, इसे मूल रूप से अब विलय हो चुकी रूसी विमान कंपनी सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया था।

- परिचालन: इन विमानों का परिचालन विश्व भर में 16 से अधिक एयरलाइनों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से नौ रूस की हैं।

- उपयोग: इस विमान का मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग होता है। यह -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर +45 डिग्री सेल्सियस तक के चरम मौसम में भी काम कर सकता है।

- बैठने की क्षमता: इसमें 103 सीटें हैं और इसकी उड़ान क्षमता 3,530 किलोमीटर है। इस विमान को एयरलाइनों के लिए कम परिचालन लागत वाला बताया गया है।

- भारत के लिए महत्व: एसजे-100 उड़ान योजना के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम हो सकता है और नागरिक उड्डयन में ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- एक निर्णायक कदम के रूप में , भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) ने देश भर में पुनर्वास पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता लाने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा की है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के बारे में:

- प्रकृति: यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- स्थापना: इसकी स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। 1992 में संसद द्वारा आरसीआई अधिनियम पारित किया गया और 1993 में यह एक सांविधिक निकाय बन गया। इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए संसद द्वारा 2000 में अधिनियम में संशोधन किया गया।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और मॉनिटर करना, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना है।

- नोडल मंत्रालय: यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

- कार्य: यह विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करता है। यह विकलांग व्यक्तियों से संबंधित पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करता है।

- संबद्ध संस्थानों को मान्यता: यह राष्ट्रीय संस्थानों और विकलांगता से संबंधित शीर्ष संस्थानों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देता है। परिषद, आरसीआई को आवंटित 16 श्रेणियों के पेशेवरों और कर्मियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक भी निर्धारित करती है।

- भारत में विकलांगता से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कानून:

- भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987

- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

- विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: पर्यावरण - प्रदूषण और क्षरण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी - विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन में प्रभाव; आपदा और आपदा प्रबंधन)

संदर्भ (परिचय)

कृत्रिम वर्षा कराने के उद्देश्य से किया गया क्लाउड सीडिंग का असफल प्रयोग, मौसम परिवर्तन प्रौद्योगिकी की सीमित प्रभावशीलता तथा शहर की दीर्घकालिक वायु प्रदूषण समस्या के लिए स्थायी, विज्ञान-समर्थित समाधानों के बजाय अस्थायी समाधानों पर अत्यधिक निर्भरता को उजागर करता है।

मुख्य तर्क

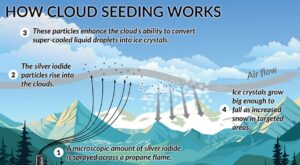

- क्लाउड सीडिंग तकनीक के बारे में: क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को बादलों में फैलाकर वर्षा को प्रेरित किया जाता है। यह मुख्य रूप से सूखे को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि वायु शोधन के लिए।

- वैज्ञानिक तंत्र: यह तकनीक नमी युक्त बादलों की उपस्थिति , उचित तापमान और हवा की स्थिति पर निर्भर करती है। दिल्ली के शरदकालीन बादलों में पर्याप्त नमी नहीं थी , जिसके परिणामस्वरूप नोएडा में केवल 0.3 मिमी वर्षा हुई।

- वैश्विक अनिश्चितता: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान परिणामों में उच्च परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हैं । सफलता काफी हद तक वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर करती है, जिससे सुसंगत परिणामों के लिए यह अविश्वसनीय हो जाता है।

- प्रदूषण पर सीमित प्रभाव: यदि वर्षा होती भी है, तो यह केवल निलंबित कणों को जमा करके स्थानीय और अस्थायी राहत ही देती है । यह गहरे उत्सर्जन स्रोतों को समाप्त नहीं कर सकती या समग्र वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार नहीं ला सकती।

- नीतिगत हताशा: दिल्ली सरकार का प्रयास दिवाली के बाद के संकट प्रबंधन के पैटर्न को दर्शाता है। प्रदूषण स्रोतों पर मज़बूत सीपीसीबी और उपग्रह-आधारित आँकड़ों के बावजूद, शासन प्रतिक्रियावादी और खंडित बना हुआ है।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- अस्थायी उपाय: कृत्रिम वर्षा से अल्पकालिक राहत मिलती है, लेकिन यह उत्सर्जन स्रोतों जैसे वाहन, उद्योग, पराली जलाना और सड़क की धूल, जो साल भर प्रदूषण फैलाते हैं, को दूर करने में विफल रहती है।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन यदि बिना निगरानी के बार-बार उपयोग किए जाएं तो जल निकायों को दूषित कर सकते हैं और जलीय जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।

- संस्थागत कमजोरी: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM ) राज्यों में प्रवर्तन शक्तियों का अभाव है , जिसके कारण क्षेत्रीय समन्वय कमजोर है।

- नगरपालिका अंतराल: प्रशासनिक अतिव्यापन और जवाबदेही की कमी के कारण सड़क धूल नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित बफर्स जैसे सरल हस्तक्षेपों का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: द लैंसेट (2022) के अनुसार , भारत में प्रतिवर्ष दो मिलियन से अधिक अकाल मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी होती हैं - जो निष्क्रियता और अप्रभावी नीति डिजाइन की गंभीरता को उजागर करती है।

सुधार और आगे की राह

- एयरशेड आधारित क्षेत्रीय योजना: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उत्सर्जन डेटा, मौसम संबंधी पैटर्न और शमन रणनीतियों को एकीकृत करते हुए एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) एयरशेड प्रबंधन ढांचा तैयार करना।

- संस्थागत सशक्तिकरण: सख्त अनुपालन और अंतर-राज्यीय समन्वय के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के समान वैधानिक शक्तियों के साथ सीएक्यूएम को मजबूत करना ।

- विज्ञान-आधारित नीति: वास्तविक समय स्रोत आवंटन मॉडल, कम लागत वाले वायु गुणवत्ता सेंसर स्थापित करना, तथा निष्कर्षों को नगरपालिका और राज्य-स्तरीय कार्य योजनाओं में एकीकृत करना।

- शहरी डिजाइन और गतिशीलता सुधार: इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क का विस्तार करें, गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा दें, शहरी वनों का विकास करें, तथा जल छिड़काव और पारगम्य फुटपाथों के माध्यम से धूल नियंत्रण को लागू करें।

- राजकोषीय एवं नीतिगत प्रोत्साहन: हरित नगरपालिका बजट लागू करना तथा स्वच्छ ईंधन और उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

- सार्वजनिक सहभागिता: वायु गुणवत्ता निगरानी ऐप्स, जागरूकता अभियान और समुदाय-आधारित प्रदूषण प्रबंधन पहलों के माध्यम से नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

- अनुसंधान सहयोग: दीर्घकालिक वायुमंडलीय पैटर्न और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जैसे बायोएरोसोल और नैनोटेक निस्पंदन में नवाचारों पर आईआईटी, आईएमडी और एमओईएस द्वारा संयुक्त अध्ययन को प्रोत्साहित करना ।

निष्कर्ष

दिल्ली का क्लाउड सीडिंग प्रयोग इस बात की याद दिलाता है कि तकनीक व्यवस्थागत सुधारों का विकल्प नहीं हो सकती । कृत्रिम वर्षा से भले ही कुछ समय के लिए आसमान साफ हो जाए, लेकिन केवल सतत शासन, क्षेत्रीय सहयोग और संस्थागत जवाबदेही ही दिल्ली के नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित कर सकती है। इसका समाधान बादलों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर की नीतियों में सुधार लाने में है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

"क्लाउड सीडिंग जैसे तकनीकी त्वरित समाधान अस्थायी राहत तो प्रदान करते हैं, लेकिन दिल्ली के वायु प्रदूषण के संरचनात्मक कारणों का समाधान करने में विफल रहते हैं। क्षेत्रीय और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता के आलोक में चर्चा कीजिए। भारतीय शहरों में दीर्घकालिक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

(जीएस पेपर 2: शासन – कल्याणकारी योजनाएं, कार्यान्वयन में मुद्दे और शासन जवाबदेही; जीएस पेपर 3: अर्थव्यवस्था – राजकोषीय विवेक)

संदर्भ (परिचय)

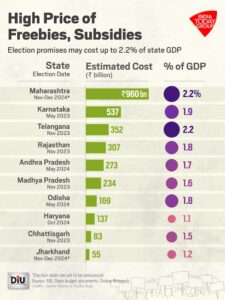

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भारत में प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद के बढ़ते संकट को दर्शाता है , जहां 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के चुनाव-पूर्व मुफ्त उपहार कल्याणकारी इरादे पर हावी हो जाते हैं, राजकोषीय प्राथमिकताओं को विकृत कर देते हैं, और सामाजिक न्याय और राजनीतिक रिश्वतखोरी के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं।

मुख्य तर्क

- चुनाव नीलामी की तरह: भारतीय चुनाव तेज़ी से नीलामी जैसे होते जा रहे हैं, जहाँ सरकारी खजाने का इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए किया जाता है। बिहार में, चुनावी वादे राज्य के वार्षिक बजट से तीन गुना ज़्यादा हैं , जिससे राजकोषीय अनुशासन कमज़ोर हो रहा है।

- कल्याण का हथियारीकरण: कल्याण, जो मूल रूप से बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का एक संवैधानिक कर्तव्य था, का चुनावी मुद्रा के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकलुभावनवाद ने कल्याण को राष्ट्र निर्माण के बजाय वोट खरीदने में बदल दिया है।

- कल्याण और मुफ्त सुविधाओं के बीच अंतर: – कल्याण मानव क्षमता को मजबूत करता है – जैसे, शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, पेंशन। –

मुफ़्त चीज़ें निर्भरता और अल्पकालिक संतुष्टि पैदा करती हैं— जैसे, चुनाव से हफ़्तों पहले नकद हस्तांतरण। मध्याह्न भोजन या मनरेगा, अनुत्पादक दान के विपरीत, सशक्तिकरण पैदा करते हैं।

- आर्थिक नीति में दोहरे मापदंड: कॉर्पोरेट्स को मिलने वाले लाभों को अक्सर “सुधार” कहा जाता है, जबकि गरीबों को दी जाने वाली सहायता को “मुफ्त उपहार” कहा जाता है। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की लागत सालाना ₹1.45 लाख करोड़ थी, फिर भी इसे साहसिक अर्थशास्त्र के रूप में सराहा गया।

- कानूनी और नैतिक खामियां: सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले ( एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य ) ने फैसला सुनाया कि घोषणापत्र में किए गए वादे आरपीए के तहत “भ्रष्ट आचरण” नहीं हैं , जिससे दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती है।

- नैतिक विरोधाभास: किसी मतदाता को एक कप चाय देना जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123(1) के तहत रिश्वत है , लेकिन लाखों लोगों को ₹2,500 मासिक देने का वादा करना कानूनी तौर पर स्वीकार्य है। यह विसंगति चुनावी ईमानदारी को कमज़ोर करती है।

- राजकोषीय और आर्थिक जोखिम: राज्यों के वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट 2022-23 में चेतावनी दी गई है कि लोकलुभावन सब्सिडी से राजकोषीय पतन का खतरा है। पंजाब का ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात 47.2% तक पहुँच गया; राजस्थान का चुनाव-पूर्व खर्च ₹56,000 करोड़ को पार कर गया।

- सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ बनी हुई हैं: कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, असमानता बढ़ती जा रही है — भारत की 51.5% संपत्ति का मालिक सबसे अमीर 1% लोग हैं (ऑक्सफैम 2022)। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत 130वें स्थान पर है; एक-तिहाई बच्चे कुपोषित हैं, और 81 करोड़ बच्चे मुफ्त राशन पर निर्भर हैं।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- लोकतांत्रिक लोकाचार का क्षरण: मुफ्तखोरी चुनावों को वित्तीय नीलामी में बदल देती है, जिससे नागरिक सशक्त मतदाता के बजाय लाभार्थी बन जाते हैं।

- राजकोषीय प्राथमिकताओं का विरूपण: राज्य के बजट को दीर्घकालिक निवेश (शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा) से हटाकर अल्पकालिक लोकलुभावनवाद की ओर मोड़ दिया जाता है।

- कमज़ोर कानूनी निगरानी: स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में घोषणापत्र चुनावी जवाबदेही से बाहर रह जाते हैं, जिससे बेतुके वादे करने को बढ़ावा मिलता है।

- नैतिक शासन की कमी: राजनेता योजनाओं की घोषणा करने के लिए आदर्श आचार संहिता का दुरुपयोग करते हैं , तथा चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से पहले प्रशासनिक खामियों का फायदा उठाते हैं।

- निर्भरता सिंड्रोम: मुफ्त चीजें उत्पादकता को कमजोर करती हैं और आत्मनिर्भरता को हतोत्साहित करती हैं, विशेष रूप से उन युवाओं के बीच जो स्थायी आजीविका की तलाश में हैं।

सुधार और आगे की राह

- निःशुल्क वस्तुओं को परिभाषित एवं विनियमित करें: चुनावी रिश्वत से वैध कल्याण को अलग करने के लिए चुनाव आयोग के अधीन एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय की स्थापना करें ।

- अनिवार्य लागत वाले घोषणापत्र: राजनीतिक दलों को लेखापरीक्षित, लागत-आधारित घोषणापत्र प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें वित्त पोषण के स्रोतों के बारे में बताया जाए – चाहे वह करों, ऋणों या बजट कटौती के माध्यम से हो।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) में संशोधन करें: चुनाव से पहले मतदाता समूहों को सीधे नकद हस्तांतरण को धारा 123 के तहत “भ्रष्ट आचरण” के रूप में वर्गीकृत करें।

- चुनाव-पूर्व वित्तीय संहिता: चुनाव अधिसूचना के छह महीने के भीतर नई सब्सिडी या प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं की घोषणा पर रोक लगा दी गई ।

- प्रदर्शन-आधारित कल्याण: उपभोग-आधारित सब्सिडी की तुलना में परिणामों से जुड़े कल्याण – शिक्षा, रोजगार सृजन, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवा – को प्राथमिकता दी जाएगी।

- पारदर्शिता और जवाबदेही: कल्याणकारी योजनाओं के राजकोषीय प्रभाव और उनके विकासात्मक प्रतिफल के बारे में राज्य वित्त विभागों द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए ।

- जन जागरूकता और मतदाता शिक्षा: वित्तीय साक्षरता और नैतिक शासन पर प्रकाश डालते हुए चुनाव आयोग और नागरिक समाज की पहलों के माध्यम से सूचित मतदान को बढ़ावा देना ।

निष्कर्ष

भारत को खोखली लोकलुभावनवाद की नहीं, बल्कि ईमानदार कल्याण की ज़रूरत है। कल्याणकारी योजनाओं को नागरिकों को स्वास्थ्य, कौशल और शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना चाहिए, न कि उन्हें नकद दान का लालच देना चाहिए। मुफ़्त सुविधाओं पर टिका लोकतंत्र वित्तीय दिवालियेपन और नैतिक पतन, दोनों का जोखिम उठाता है। वास्तविक कल्याण राष्ट्र-निर्माण है; लापरवाह लोकलुभावनवाद राष्ट्र-विनाश है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“मुफ्त उपहार और राजकोषीय लोकलुभावनवाद भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक व्यवस्था की अखंडता के लिए ख़तरा हैं। चर्चा कीजिए कि भारत राजकोषीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को बनाए रखते हुए ‘ईमानदार कल्याण’ को कैसे संस्थागत बना सकता है।” (250 शब्द)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस