IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रसंग: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का जगुआर प्रशिक्षण विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान राजस्थान के चुरू जिले के भानुदा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

मार्च और अप्रैल में हुई पिछली घटनाओं के बाद, 2025 में यह तीसरी जगुआर जेट दुर्घटना है। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जाँच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शुरू कर दी है, जबकि आपातकालीन टीमों ने बचाव कार्यों के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। भारतीय वायुसेना ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है।

1979 से सेवा में रहे जगुआर बेड़े के पुराने होने को लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं। कई बार अपग्रेड होने के बावजूद, तकनीकी समस्याओं और पुरानी प्रणालियों के कारण बेड़े की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। आगे और दुर्घटनाओं से बचने के लिए बेड़े के आधुनिकीकरण की माँग बढ़ रही है।

Learning Corner:

जगुआर एक दो सीटों वाला, बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायु सेना (IAF) मुख्य रूप से ज़मीनी हमले और नज़दीकी हवाई सहायता अभियानों के लिए करती है। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के सहयोग से विकसित, जगुआर को 1979 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। इसे सभी मौसमों में और छोटी, कम विकसित हवाई पट्टियों से उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

प्रमुख विशेषताऐं:

- भूमिका: जमीनी हमला, नजदीकी हवाई सहायता, टोही।

- इंजन: रोल्स रॉयस एडोर इंजन द्वारा संचालित, लगभग 1,200 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्रदान करता है।

- आयुध: विभिन्न प्रकार के बम, रॉकेट और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें ले जाने में सक्षम।

- रेंज: बाहरी ईंधन टैंक के साथ लगभग 1,000 किमी.

- उन्नयन: पिछले कुछ वर्षों में जगुआर में कई उन्नयन हुए हैं, जिनमें बेहतर एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणालियां शामिल हैं।

सेवा और चुनौतियाँ:

- जगुआर भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण विमान रहा है, लेकिन इसके पुराने हो रहे बुनियादी ढांचे और राफेल जैसे नए विमानों की प्राप्ति में देरी के कारण इसकी परिचालन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

- उन्नयन के बावजूद, इंजन की विफलता और पुरानी सुरक्षा प्रणालियों जैसी समस्याओं के कारण बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें 2025 में दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला भी शामिल है।

- भारतीय वायुसेना अपने बेड़े का आधुनिकीकरण करते हुए पुराने मॉडलों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में काम कर रही है।

स्रोत: THE HINDU

श्रेणी: अर्थशास्त्र

आपदा बांड (कैट बॉन्ड) वित्तीय साधन हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को बीमा कंपनियों या सरकारों से पूंजी बाजार निवेशकों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार से कार्य करते हैं:

- जोखिम हस्तांतरण: सरकारें, बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता पूँजी जुटाने के लिए कैट बॉन्ड जारी करते हैं। यदि कोई विशिष्ट प्राकृतिक आपदा (जैसे, तूफ़ान, भूकंप या बाढ़) आती है और पूर्वनिर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो बॉन्ड के मूलधन का उपयोग दावों या रिकवरी के लिए किया जाता है। यदि कोई आपदा नहीं आती है, तो निवेशकों को उनका मूलधन ब्याज सहित वापस मिल जाता है।

- ट्रिगर तंत्र: विभिन्न ट्रिगर यह निर्धारित करते हैं कि भुगतान कब होगा:

- क्षतिपूर्ति ट्रिगर: वास्तविक नुकसान के आधार पर।

- पैरामीट्रिक ट्रिगर्स: भूकंप की तीव्रता या हवा की गति जैसे मापनीय कारकों पर आधारित।

- मॉडल या उद्योग हानि ट्रिगर: मॉडल अनुमान या उद्योग-व्यापी हानि के आधार पर।

- आपदा-पूर्व योजना: आपदा से पहले कैट बांड जारी करने से यह सुनिश्चित होता है:

- राहत और पुनर्निर्माण के लिए धन की तत्काल उपलब्धता ।

- सार्वजनिक बजट या आपातकालीन ऋण पर निर्भरता कम हो जाएगी।

- उपलब्ध पुनर्प्राप्ति संसाधनों की गारंटी देकर लचीलापन बढ़ाएगा।

- विविधीकरण और स्थिरता: कैट बांड वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम को वितरित करने में मदद करते हैं, तथा बढ़ते जलवायु जोखिमों के बावजूद बीमा प्रीमियम को स्थिर बनाए रखते हैं।

- आपदा निधि का पूरक: यद्यपि ये पारंपरिक आपदा निधि का स्थान नहीं लेते, लेकिन कैट बांड अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर, कम आवृत्ति वाली घटनाओं के लिए, जो अन्य संसाधनों पर भारी पड़ सकती हैं।

Learning Corner:

बांड के प्रकार:

बॉन्ड, सरकारों, नगर पालिकाओं या निगमों जैसी संस्थाओं द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं। बॉन्ड खरीदने वाले निवेशक, जारीकर्ता को समय-समय पर ब्याज भुगतान (कूपन) और परिपक्वता पर मूलधन की वापसी के बदले में धन उधार देते हैं। बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं:

सरकारी बांड

- ट्रेजरी बॉन्ड (टी-बॉन्ड) : केंद्र सरकार द्वारा जारी दीर्घकालिक बॉन्ड। ये निश्चित ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं और कम जोखिम वाले माने जाते हैं क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित होते हैं।

- म्युनिसिपल बॉन्ड (नगरपालिका बॉन्ड) : स्थानीय सरकारों या नगर पालिकाओं द्वारा स्कूलों, अस्पतालों या बुनियादी ढाँचे जैसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाते हैं। अर्जित ब्याज अक्सर संघीय स्तर पर कर-मुक्त होता है।

- सॉवरेन बॉन्ड : किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी मुद्राओं या घरेलू मुद्रा में जारी किए जाते हैं। यदि जारीकर्ता देश आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, तो इन बॉन्ड में अधिक जोखिम हो सकता है।

कॉरपोरेट बॉन्ड

- कंपनियों द्वारा विस्तार या ऋण पुनर्वित्त जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी किए जाते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड आमतौर पर सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक प्रतिफल प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें ऋण जोखिम भी अधिक होता है।

- निवेश-ग्रेड बांड: वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों द्वारा जारी किए गए इन बांडों में कम जोखिम के कारण कम प्रतिफल होता है।

- उच्च-प्रतिफल / यील्ड (जंक) बॉन्ड : कम क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट के अधिक जोखिम के कारण ये बॉन्ड उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं।

शून्य-कूपन बांड

- इन बॉन्ड पर आवधिक ब्याज नहीं मिलता। इसके बजाय, इन्हें उनके अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है, और परिपक्वता पर पूरा मूल्य वापस कर दिया जाता है। खरीद मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर बॉन्ड की प्रतिफल (यील्ड) दर्शाता है।

परिवर्तनीय बॉन्ड (Convertible Bonds)

- बॉन्ड जिन्हें जारीकर्ता कंपनी के शेयरों की एक निश्चित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है, जो आमतौर पर बॉन्डधारक के विवेक पर होता है। ये बॉन्ड नियमित ब्याज भुगतान के साथ-साथ पूंजी वृद्धि की संभावना भी प्रदान करते हैं।

कॉल बांड (Callable Bonds)

- ये बॉन्ड जारीकर्ता को उनकी परिपक्वता तिथि से पहले, आमतौर पर प्रीमियम पर, इन्हें भुनाने का विकल्प देते हैं। जारीकर्ता ब्याज दरों में गिरावट आने पर, सस्ती उधारी लागत का लाभ उठाने के लिए बॉन्ड वापस ले सकते हैं।

पुटेबल बॉन्ड (Puttable Bonds)

- ये बांड, बांडधारकों को परिपक्वता से पहले पूर्व निर्धारित मूल्य पर बांड को जारीकर्ता को वापस बेचने का अधिकार देते हैं, जिससे उन्हें बढ़ती ब्याज दरों के विरुद्ध सुरक्षा मिलती है।

मुद्रास्फीति-लिंक्ड बांड (Inflation-Linked Bonds)

- ट्रेजरी इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज़ (TIPS) की तरह, ये बॉन्ड, बॉन्ड के मूल मूल्य को मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित करते हैं, जिससे निवेशकों को मुद्रास्फीति के जोखिम से सुरक्षा मिलती है। ब्याज भुगतान भी मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किए जाते हैं।

आपदा बांड (कैट बांड)

- बीमा कंपनियों या सरकारों द्वारा जारी किए गए कैट बॉन्ड का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के वित्तीय जोखिम को निवेशकों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यदि कोई विशिष्ट आपदा घटित होती है, तो बॉन्ड के मूलधन का उपयोग रिकवरी के लिए किया जाता है। यदि कोई आपदा नहीं घटती है, तो निवेशकों को उनका मूलधन और ब्याज मिलता है।

विदेशी बांड (Foreign Bonds)

- किसी विदेशी संस्था द्वारा किसी देश में जारी किए गए और उस देश की मुद्रा में मूल्यवर्गित, जहाँ वे जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में किसी जापानी कंपनी द्वारा अमेरिकी डॉलर में जारी किए गए बॉन्ड को विदेशी बॉन्ड माना जाएगा।

विदेशी मुद्रा बांड (Foreign-Currency Bonds)

- जारीकर्ता की घरेलू मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में जारी किए गए बॉन्ड। ये बॉन्ड विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन होते हैं, जहाँ विनिमय दरों में बदलाव के कारण बॉन्ड के मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

प्रत्येक प्रकार के बांड में जोखिम, उपज और परिपक्वता विशेषताओं की अलग-अलग डिग्री होती है, जिससे निवेशकों को ऐसे बांड चुनने की सुविधा मिलती है जो उनकी जोखिम सहनशीलता और निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों।

स्रोत: THE HINDU

श्रेणी: इतिहास

संदर्भ: संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राजनीतिक, शैक्षिक और औद्योगिक विकास के अभिन्न अंग दूरदर्शी नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मानित करने के लिए दो साल का राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव (6 जुलाई, 2025 – 6 जुलाई, 2027) शुरू किया है।

उद्घाटन कार्यक्रम और मुख्य आकर्षण

- आधिकारिक शुभारंभ: स्मरणोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के साथ हुई जिसमें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता में डॉ. मुखर्जी के योगदान पर जोर दिया गया।

- स्मारक टिकट और सिक्का: एक विशेष डाक टिकट और ₹125 का स्मारक सिक्का जारी किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और डॉ. मुखर्जी के जीवन पर एक वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया।

- सांस्कृतिक कार्यक्रम: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक बंगाली विचारक और राष्ट्रवादी के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए एक नाटक और एक लघु वृत्तचित्र प्रस्तुत किया।

राष्ट्रव्यापी गतिविधियाँ

- प्रदर्शनियां और आउटरीच: डॉ. मुखर्जी के जीवन और दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए पूरे भारत में कई प्रदर्शनियां और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

- राज्य और जिला कार्यक्रम: सिक्किम और असम जैसे राज्यों में श्रद्धांजलि, कार्यशालाएं और स्क्रीनिंग आयोजित की जा रही हैं, जो शिक्षा और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान को दर्शाती हैं।

- कार्यशालाएं और शैक्षिक पहल: छात्रों और आम जनता को शामिल करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डॉ. मुखर्जी के आदर्श भावी पीढ़ियों तक पहुंचें।

स्मरणोत्सव के मुख्य विषय

- राष्ट्रीय एकता: “एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक संविधान” के लिए उनके अभियान और जम्मू-कश्मीर के एकीकरण में उनकी भूमिका पर जोर।

- शैक्षिक एवं औद्योगिक सुधार: कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना।

- विरासत और प्रेरणा: इस स्मरणोत्सव का उद्देश्य डॉ. मुखर्जी के आत्मनिर्भर और एकजुट भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करके नागरिकों को प्रेरित करना है।

Learning Corner:

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (1901-1953) एक प्रख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रूप में विकसित हुआ, के एक प्रमुख व्यक्ति थे। मुखर्जी को राष्ट्रीय एकता , आत्मनिर्भरता और हिंदू राष्ट्रवाद के उनके समर्थन के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है।

प्रमुख योगदान:

- शैक्षिक सुधार: डॉ. मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति थे , जहाँ उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और नवाचार पर उनके ज़ोर ने भारत की शैक्षणिक नींव को आकार देने में मदद की।

- राजनीतिक नेतृत्व : 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में, डॉ. मुखर्जी ने “एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक संविधान” के विचार को बढ़ावा दिया और अनुच्छेद 370 का कड़ा विरोध किया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया।

- जम्मू और कश्मीर : उन्हें विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेषाधिकारों के विरुद्ध उनके कड़े रुख और भारत में इसके पूर्ण एकीकरण की वकालत के लिए याद किया जाता है। 1953 में कश्मीर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे अपने उद्देश्य के लिए शहीद हो गए।

- औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि : भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में मुखर्जी ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास पर जोर दिया गया।

परंपरा:

डॉ. मुखर्जी की विरासत भारतीय राजनीति में, विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता, शैक्षिक सुधारों और एक अधिक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उनकी भूमिका के संदर्भ में, प्रभावशाली बनी हुई है। शिक्षा, शासन और राष्ट्रीय एकीकरण में उनका योगदान राजनीतिक नेताओं और नागरिकों, दोनों को समान रूप से प्रेरित करता रहता है।

स्रोत : PIB

श्रेणी:विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ: पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) ‘निस्तार’ औपचारिक रूप से 8 जुलाई, 2025 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) द्वारा विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा गया।

मुख्य विशेषताएं और क्षमताएं:

- स्वदेशी डिजाइन और निर्माण : ‘निस्तार’ भारत में पूर्णतः डिजाइन और निर्मित पहला डीएसवी है, जिसमें लगभग 75% सामग्री स्वदेशी है।

- आयाम और विस्थापन : जहाज की लंबाई 118 मीटर है और इसका विस्थापन लगभग 10,000 टन है।

- गहरे समुद्र में परिचालन : 300 मीटर तक संतृप्त डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग करने में सक्षम, जिससे जटिल पानी के नीचे के मिशनों को अंजाम देना संभव हो जाता है।

- पनडुब्बी बचाव : गहरे जलमग्न बचाव वाहनों (डीएसआरवी) के लिए “मदर शिप” के रूप में कार्य करता है, जिससे पनडुब्बी आपात स्थिति और कर्मियों को निकालने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो पाती है।

- दूर से संचालित वाहन (आरओवी) : 1,000 मीटर तक की गहराई पर गोताखोर निगरानी और बचाव कार्यों के लिए सुसज्जित।

- सामरिक महत्व : भारत अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल है जिनके पास ऐसी विशिष्ट बचाव और गोताखोरी क्षमताएं हैं।

महत्व:

‘निस्तार’ की आपूर्ति से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बचाव, गहरे समुद्र में गोताखोरी, बचाव और पानी के भीतर रसद संचालन की क्षमता में वृद्धि होगी। यह स्वदेशी जहाज निर्माण और रक्षा प्रौद्योगिकी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

महत्त्व:

‘निस्तार’ की आपूर्ति से भारत की महत्वपूर्ण पनडुब्बी बचाव, गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव अभियान चलाने की क्षमता बढ़ेगी। यह रक्षा प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भर भारत पहल में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित करता है, जिससे भारत की नौसैनिक और समुद्री क्षमताएँ और मज़बूत होंगी।

स्रोत : PIB

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ: एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को भारत में उपग्रह संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए अंतिम नियामक मंज़ूरी मिल गई है। कंपनी को दूरसंचार विभाग (DoT) और IN- SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ) द्वारा ऑपरेटर लाइसेंस प्रदान किया गया है।

स्टारलिंक विश्व के सबसे बड़े उपग्रह समूह का संचालन करता है, जिसकी कक्षा में लगभग 7,000 उपग्रह हैं । इसका उद्देश्य विश्वसनीय स्थलीय ब्रॉडबैंड बुनियादी ढाँचे की कमी वाले ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करना है। यह सेवा पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेज़ इंटरनेट गति और अधिक टिकाऊ नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों का उपयोग करेगी।

कंपनी जल्द ही भारत में अपनी सेवाएँ शुरू करने की योजना बना रही है, और इसके लिए वह एयरटेल और जियो के साथ मिलकर देश में अपनी सेवाएँ प्रदान करेगी। इस मंज़ूरी से स्टारलिंक के लिए अपने वैश्विक इंटरनेट कवरेज का विस्तार करने और भारत की कनेक्टिविटी ज़रूरतों, खासकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में, को पूरा करने का रास्ता साफ़ हो गया है ।

Learning Corner:

IN- SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना 2020 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें विभिन्न व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारत के अंतरिक्ष संसाधनों और बुनियादी ढाँचे का उपयोग करने में सक्षम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी।

SPACe के प्रमुख कार्य:

- निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना: IN- SPACe अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की संस्थाओं को सुविधा प्रदान करता है और बढ़ावा देता है, नवाचार, सहयोग और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करता है।

- प्राधिकरण और विनियमन: यह निजी कंपनियों द्वारा की जाने वाली सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत और विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें लाइसेंसिंग और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी ढाँचे के अनुरूप हों।

- अंतरिक्ष अवसंरचना तक पहुंच: IN- SPACe निजी कंपनियों को उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के अंतरिक्ष अवसंरचना, जैसे प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है।

- स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना: यह एजेंसी भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम करती है, तथा उन्हें अपनी अंतरिक्ष क्षमताएं विकसित करने के लिए संसाधन, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी प्रदान करती है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: IN- SPACe अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों और कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रहा है, जिससे भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित हो सके।

निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किलोमीटर (100 मील) और 2,000 किलोमीटर (1,200 मील) के बीच स्थित अंतरिक्ष के क्षेत्र को संदर्भित करती है। यह पृथ्वी की सबसे निकटतम कक्षा है, जहाँ अधिकांश पृथ्वी अवलोकन उपग्रह , संचार उपग्रह और चालक दल के मिशन होते हैं।

LEO की मुख्य विशेषताएं:

- पृथ्वी से निकटता: मध्यम पृथ्वी कक्षा (MEO) या भूस्थिर कक्षा (GEO) जैसी अन्य कक्षाओं की तुलना में LEO पृथ्वी के सबसे निकट है । इससे LEO में स्थित उपग्रहों को कम विलंबता और ज़मीन से तेज़ संचार प्राप्त होता है।

- कक्षीय अवधि : LEO में उपग्रह आमतौर पर 90 से 120 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं , जिसका अर्थ है कि वे दिन में कई बार पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों से गुजर सकते हैं।

- निम्न विलंबता : पृथ्वी से LEO उपग्रहों की निकटता के कारण उच्चतर कक्षाओं की तुलना में विलंबता कम होती है , जो उन्हें ब्रॉडबैंड इंटरनेट , वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सैटेलाइट फोन सेवाओं जैसी वास्तविक समय संचार सेवाओं के लिए आदर्श बनाती है ।

- पृथ्वी अवलोकन में उपयोग : LEO का उपयोग व्यापक रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए किया जाता है जो न्यूनतम विरूपण के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को कैप्चर करने की क्षमता के कारण मौसम, पर्यावरण परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करते हैं।

- लागत प्रभावी प्रक्षेपण : LEO में उपग्रहों का प्रक्षेपण सामान्यतः अधिक लागत प्रभावी होता है, क्योंकि GEO जैसी उच्च ऊंचाई की कक्षाओं की तुलना में इन कक्षाओं तक पहुंचने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

- अनुप्रयोग :

- संचार उपग्रह : स्टारलिंक जैसी कंपनियां इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए LEO का उपयोग करती हैं, विशेष रूप से कम सेवा वाले और दूरदराज के क्षेत्रों में।

- अंतरिक्ष स्टेशन : अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) LEO में परिक्रमा करता है, जहां यह वैज्ञानिक अनुसंधान और मानव निवास का समर्थन करता है।

- सैन्य एवं खुफिया : LEO का उपयोग टोही और निगरानी उपग्रहों के लिए भी किया जाता है।

स्रोत: THE INDIAN EXPRESS

(MAINS Focus)

परिचय (संदर्भ)

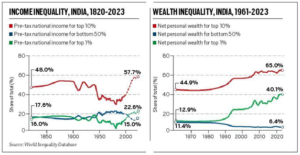

हाल ही में, एक सरकारी विज्ञप्ति में दावा किया गया कि भारत “आज सबसे अधिक समतापूर्ण समाजों में से एक है”। ऐसा विश्व बैंक की नवीनतम गरीबी और इक्विटी ब्रीफ का हवाला देते हुए कहा गया, जिसमें भारत का गिनी सूचकांक 25.5 दिखाया गया है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद चौथा सबसे समानतापूर्ण देश बनाता है।

सरकार के इस दावे का असमानता का अध्ययन करने वाले शिक्षाविदों तथा उन पर्यवेक्षकों, दोनों ने विरोध किया है, जो भारत को उच्च तथा बढ़ती असमानता वाले देश के रूप में देखते हैं।

गिनी गुणांक क्या है ?

गिनी गुणांक 0 और 1 (या 0% से 100%) के बीच की एक संख्या है जो किसी देश में आय या धन की असमानता को मापता है।

- 0 = पूर्ण समानता (सभी की आय समान है)

- 1 = पूर्ण असमानता (एक व्यक्ति के पास सारी आय है, अन्य के पास कुछ भी नहीं)

उदाहरण:

यदि भारत की गिनी स्कोर 0.25 (25%) है, तो यह 0.60 (60%) वाले देश की तुलना में कम असमानता को दर्शाता है, जहां अधिकांश आय पर कुछ ही लोगों का कब्जा होता है।

हालिया डेटा

- भारत का उपभोग आधारित गिनी सूचकांक 2011-12 में 28.8 से बढ़कर 2022-23 में 25.5 हो गया।

- विश्व असमानता डेटाबेस से पता चलता है कि आय असमानता 2004 में 52 गिनी से बढ़कर 2023 में 62 हो जाएगी।

- वेतन असमानता अभी भी उच्च बनी हुई है, 2023-24 में शीर्ष 10 प्रतिशत की औसत आय निचले 10 प्रतिशत की तुलना में 13 गुना अधिक होगी।

समस्याएँ

सरकार के इस दावे का असमानता का अध्ययन करने वाले शिक्षाविदों और भारत को बढ़ती असमानता वाले देश के रूप में देखने वाले पर्यवेक्षकों, दोनों ने विरोध किया है। मुद्दे ये हैं:

1.भारत उपभोग-आधारित गिनी का उपयोग करता है

- भारत की गिनी की गणना आय पर नहीं, बल्कि उपभोग पर की जाती है।

- आय में उपभोग की तुलना में अधिक भिन्नता होती है।

- अमीर लोग अपनी अतिरिक्त आय का अधिकांश हिस्सा बचाते हैं।

इसलिए उपभोग डेटा का उपयोग करके असमानता का गिनी सूचकांक समाज में असमानता के स्तर को कम करके आंकता है।

2. सर्वेक्षण में सीमाएँ

- यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जनसंख्या के निचले 10% और शीर्ष 10% के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, भले ही यह मान लिया जाए कि देश में हर कोई बेहतर स्थिति में पहुंच रहा है।

- हालाँकि, असमानता की गणना में बढ़ते अंतर को शामिल करना संभव नहीं है क्योंकि:

-

- अमीर लोग अक्सर भाग लेने से इनकार कर देते हैं (अंतर गैर-प्रतिक्रिया) ।

- शीर्ष 1% आय वालों को शामिल किया जाता है , जिससे असमानता का कम आकलन होता है।

- अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप में भी इसी तरह का कम आंकलन होता है ।

- विश्व असमानता लैब (World Inequality Lab) आयकर डेटा का उपयोग करती है, जो भारत में बढ़ती असमानता को दर्शाती है।

नमूनाकरण में इस चूक को सुधारने का एक तरीका यह है कि सर्वेक्षण डेटा को आयकर डेटा के साथ संयोजन में उपयोग किया जाए, जो किसी देश में शीर्ष कमाई करने वालों की आय को जानने में अद्वितीय रूप से सटीक है।

गिनी सूचकांक की समस्याएं

- गिनी सूचकांक भी जनसंख्या के चरम पर होने वाले परिवर्तनों के प्रति ‘संवेदनशील’ नहीं है, बल्कि मध्य में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

- विशेषज्ञ स्पष्ट तस्वीर के लिए पाल्मा अनुपात (Palma Ratio) जैसे उपायों की सिफारिश करते हैं, जिसमें शीर्ष 10% बनाम निचले 50% की आय हिस्सेदारी की तुलना की जाती है।

आगे की राह

- वास्तविक असमानता को मापने के लिए सर्वेक्षण डेटा को आयकर डेटा के साथ मिलाना।

- लक्षित नीतियां तैयार करने के लिए अनेक उपाय अपनाना।

- आर्थिक लाभ के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

असमानता का अध्ययन करने का उद्देश्य सरकारों को अत्यधिक असमानता को कम करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ बनाने में सक्षम बनाना है। हालाँकि, असमानता का गलत आकलन ऐसी नीतियों को जन्म दे सकता है जो वास्तव में मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा देती हैं। केवल गिनी सूचकांक पर निर्भर रहना, वह भी गंभीर डेटा सीमाओं के साथ, वास्तविकता को अस्पष्ट कर सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“उपभोग-आधारित असमानता की माप भारत में आर्थिक असमानता की वास्तविक सीमा को कम आंकती है।” गिनी सूचकांक और इसकी सीमाओं पर हाल की बहसों के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । (250 शब्द, 15 अंक)

परिचय (संदर्भ)

जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, व्यक्तिगत संपत्ति और आजीविका के लिए आपदा जोखिम बीमा की कम पहुँच के कारण, अधिकांश आबादी अपूरणीय क्षति और नुकसान के प्रति संवेदनशील हो जाती है। इसलिए, आपदा बांड (कैट बांड) जैसे नवीन आपदा वित्तपोषण साधनों पर चर्चा बढ़ रही है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत दक्षिण एशिया की आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय कैट बांड को प्रायोजित कर सकता है।

आपदा / कैट बॉन्ड क्या है?

- कैट बांड एक संकर वित्तीय साधन है जिसमें बीमा और ऋण प्रतिभूतियों की विशेषताएं सम्मिलित हैं।

- वे आपदा बीमा कवर को वैश्विक वित्तीय बाजारों में व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करते हैं।

- इसका अर्थ यह है कि केवल पारंपरिक पुनर्बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहने के बजाय, जोखिमग्रस्त सरकारें आपदा जोखिमों को सुरक्षित कर सकती हैं तथा उन्हें बड़ी वित्तीय क्षमता वाले निवेशकों के व्यापक समूह को हस्तांतरित कर सकती हैं।

- इसका मुख्य लाभ यह है कि आपदा के बाद तत्काल राहत और पुनर्निर्माण के लिए अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

कैट बांड कैसे काम करते हैं?

- संप्रभु सरकारें प्रीमियम का भुगतान करती हैं (जैसे बीमा प्रीमियम) और जोखिम मापदंड निर्धारित करती हैं।

- विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या पुनर्बीमा कम्पनियां जैसे संस्थान प्रतिपक्ष जोखिम को कम करने के लिए प्रायोजक की ओर से बांड जारी करते हैं।

- पेंशन फंड, हेज फंड पोर्टफोलियो विविधीकरण के लिए कैट बांड में निवेश करते हैं।

- जोखिम और रिटर्न:

- यदि कोई आपदा आती है तो मूलधन की हानि के अंतर्निहित जोखिम के कारण निवेशक नियमित बांड की तुलना में अधिक कूपन दर अर्जित करते हैं।

- उदाहरण के लिए, भूकंप से संबंधित कैट बांड का प्रीमियम चक्रवात या तूफान से संबंधित बांड की तुलना में कम (1-2%) होता है।

कैट बॉन्ड के लाभ

- आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए तत्काल तरलता।

- आपदा जोखिम को वैश्विक वित्तीय बाजारों में स्थानांतरित करता है, जिससे सरकारी वित्त पर बोझ कम होता है।

- कूपन दरों को कम करने के लिए सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को प्रोत्साहित करता है।

कैट बॉन्ड के नुकसान

- यदि कैट बांड का डिजाइन खराब है, तो इससे महत्वपूर्ण आपदाओं के बावजूद भुगतान नहीं हो सकेगा।

- उदाहरण के लिए, 6.6 तीव्रता से अधिक के भूकंपों को कवर करने के लिए बनाया गया बांड, 6.5 तीव्रता के भूकंप के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है, जो अभी भी व्यापक विनाश का कारण बनता है।

- यह यथार्थवादी और संदर्भ-उपयुक्त भुगतान मापदंड निर्धारित करने के महत्व को रेखांकित करता है।

- यदि कोई आपदा नहीं आती है, तो निवारक वित्तीय योजना होने के बावजूद प्रीमियम पर होने वाले खर्च पर सवाल उठाया जा सकता है।

क्या भारत को कैट बांड की आवश्यकता है?

- दक्षिण एशिया में चक्रवात, बाढ़, दावानल (आग लगना) और विनाशकारी भूकंप जैसी चरम मौसम की घटनाओं की अप्रत्याशितता और आवृत्ति में वृद्धि ने भारत में आपदा जोखिम को बढ़ा दिया है।

- भारत के लिए लाभ:

- कैट बांड को प्रायोजित करने से भारत को अचानक राजकोषीय झटके के बिना आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए तत्काल धन सुनिश्चित करके अपने सार्वजनिक वित्त की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

- विश्व में भारत की वित्तीय प्रतिष्ठा मज़बूत है, जिसका मतलब है कि वैश्विक निवेशक उसकी भुगतान क्षमता पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा, चूँकि भारत कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, इसलिए विश्व बैंक जैसे विश्वसनीय संगठनों के माध्यम से कैट बॉन्ड जारी करना इन जोखिमों से निपटने का एक किफ़ायती तरीका हो सकता है।

भारत क्षेत्रीय संबंध बना सकता है

- भारत अपने आकार और वित्तीय स्थिरता के कारण दक्षिण एशियाई कैट बांड के निर्माण का नेतृत्व कर सकता है।

- इस प्रकार के बांड में विभिन्न आपदा जोखिमों से प्रभावित अनेक देश शामिल होंगे, जैसे भूटान, नेपाल और भारत में भूकंप या भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका को प्रभावित करने वाले चक्रवात और सुनामी।

- एक क्षेत्रीय कैट बांड से जोखिम फैलेगा, प्रत्येक देश के लिए प्रीमियम लागत कम होगी, तथा सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए वित्तीय लचीलापन बेहतर होगा।

शब्दावली

- हाइब्रिड बीमा-सह-ऋण वित्तीय उत्पाद: ये वित्तीय साधन हैं जो बीमा (जोखिम कवरेज) और ऋण (निवेशकों से धन जुटाना) की विशेषताओं को मिलाते हैं, जैसे कैट बांड जो व्यापार योग्य बांड के रूप में कार्य करते हुए आपदा बीमा प्रदान करते हैं।

- बीमा प्रीमियम: यह वह राशि है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अपनी बीमा पॉलिसी को सक्रिय रखने के लिए बीमा कंपनी को नियमित रूप से भुगतान की जाती है।

- ऋण प्रतिभूतियां: ये वित्तीय साधन हैं, जैसे बांड, जिनके माध्यम से निवेशक जारीकर्ताओं (सरकारों या कंपनियों) को पैसा उधार देते हैं और समय के साथ निश्चित रिटर्न प्राप्त करते हैं।

- पुनर्बीमा कम्पनियां: ये वे फर्में हैं जो स्वयं बीमा कम्पनियों को बीमा प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें बड़े जोखिमों को फैलाने और प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

- हेज फंड: ये निवेश फंड हैं जो अपने धनी निवेशकों या संस्थानों के लिए रिटर्न अर्जित करने हेतु उच्च जोखिम वाली रणनीतियों सहित विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं।

आगे की राह

- पारदर्शी सरकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से कैट बांड के लिए प्रीमियम भुगतान बनाम ऐतिहासिक आपदा लागत का मूल्यांकन करना।

- दावों की तकनीकी अयोग्यता से बचने के लिए मजबूत भुगतान संरचना तैयार करना।

- लागत-साझाकरण और अधिक लचीलेपन के लिए क्षेत्रीय सहयोग का अन्वेषण करना।