IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय

प्रसंग: हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों का यह दायित्व है कि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करें।

एक ऐतिहासिक निर्णय में, उन्होंने विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और जलवायु प्रभावों के अनुकूल ढलकर ऐसा करने को कहा। ऐसा न करने पर इसे “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य” माना जा सकता है, जिससे ऐसे देश, विशेष रूप से छोटे द्वीपीय देशों जैसे कमज़ोर देशों को, मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मांगी गई यह सलाहकार राय, UNFCCC, पेरिस समझौता (2015), UNCLOS और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित अन्य संधियों के तहत कानूनी दायित्वों को स्पष्ट करती है। हालाँकि यह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसे जलवायु न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है और यह भविष्य में वैश्विक स्तर पर होने वाली कानूनी कार्रवाइयों को प्रभावित कर सकता है।

Learning Corner:

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)

अवलोकन:

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित और 1946 में कार्य करना शुरू किया।

- इसका मुख्यालय पीस पैलेस, द हेग, नीदरलैंड में है।

अधिदेश एवं अधिकार क्षेत्र:

आईसीजे दो मुख्य कार्य करता है:

- विवादास्पद क्षेत्राधिकार:

- राष्ट्रों के बीच स्वेच्छा से प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करता है।

- निर्णय बाध्यकारी हैं, अपील के बिना हैं, तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 के तहत लागू करने योग्य हैं।

- सलाहकार क्षेत्राधिकार:

- निम्नलिखित द्वारा संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर गैर-बाध्यकारी कानूनी राय प्रदान करता है:

- संयुक्त राष्ट्र महासभा,

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद,

- अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को राय मांगने के लिए अधिकृत किया गया।

- निम्नलिखित द्वारा संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों पर गैर-बाध्यकारी कानूनी राय प्रदान करता है:

संघटन:

- 15 न्यायाधीश, 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों द्वारा निर्वाचित।

- न्यायाधीशों को सभ्यता के मुख्य रूपों और विश्व की प्रमुख कानूनी प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

- कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते।

- न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं, न कि अपनी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।

प्रमुख विशेषताऐं:

- विवादास्पद मामलों में केवल राज्य ही पक्षकार हो सकते हैं (व्यक्ति, कंपनियां या गैर सरकारी संगठन नहीं)।

- मामलों में निम्नलिखित पर विवाद हो सकते हैं:

- सीमा सीमांकन,

- समुद्री अधिकार,

- मानवाधिकार उल्लंघन,

- बल प्रयोग,

- संधि व्याख्या,

- पर्यावरणीय जिम्मेदारी, आदि।

- इसके निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकसित करने में मदद करते हैं, हालांकि इसका प्रवर्तन सुरक्षा परिषद पर निर्भर करता है।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 92 – आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है।

- अनुच्छेद 94 – संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को आईसीजे के निर्णयों का अनुपालन करना होगा।

- अनुच्छेद 96 – संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सलाहकार राय का अनुरोध कर सकते हैं।

ऐतिहासिक मामले:

- निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1986) – अमेरिका को निकारागुआ में कॉन्ट्रा विद्रोहियों का समर्थन करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।

- परमाणु हथियारों के खतरे या उपयोग की वैधता पर सलाहकार राय (1996)।

- चागोस द्वीपसमूह मामला (2019) – फैसला सुनाया गया कि ब्रिटेन को चागोस द्वीपसमूह पर अपना प्रशासन समाप्त कर देना चाहिए।

- जलवायु सलाहकार राय (2025) – निर्णय दिया गया कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने में विफलता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य हो सकती है, जिससे राज्यों को नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों से तुलना:

| न्यायालय | क्षेत्राधिकार | बाध्यकारी निर्णय | पक्षकार /पार्टियाँ |

|---|---|---|---|

| आईसीजे | राज्यों के बीच कानूनी विवाद | हाँ (पार्टियों के लिए) | केवल राष्ट्र |

| आईसीसी (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय) | नरसंहार, युद्ध अपराध जैसे अपराध | हाँ | व्यक्ति |

| पीसीए (स्थायी मध्यस्थता न्यायालय) | व्यापक विवाद (निवेश सहित) | हाँ (मध्यस्थता के माध्यम से) | राज्य, व्यक्ति, संगठन |

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

श्रेणी: इतिहास

संदर्भ: एनसीईआरटी कक्षा 8 से पाइक को हटाया गया है

पाइक के बारे में :

- पाइक एक योद्धा वर्ग था जो ओडिशा के गजपति राजाओं की सेवा करता था।

- सैन्य सेवा के बदले में उन्हें भूमि (निष्कर जागीर) मिलती थी।

ब्रिटिश विलय और असंतोष:

- 1803 में, ब्रिटिश अधिकारी कर्नल हरकोर्ट ने थोड़े प्रतिरोध के साथ ओडिशा पर कब्जा कर लिया।

- अंग्रेजों ने राजा मुकुंद देव द्वितीय को गद्दी से उतार दिया और चार परगना देने के वादे को नजरअंदाज कर दिया।

- नये ब्रिटिश शासन के कारण:

- पाइका लोगों की भूमि और राजनीतिक स्थिति का नुकसान,

- नई राजस्व मांगें,

- आदिवासी और किसान समुदायों का बेदखल होना,

- नमक कर और तटीय व्यापार प्रतिबंध।

1817 पाइका विद्रोह:

- जगबंधु के नेतृत्व में 400 से अधिक कोंध आदिवासियों और पाइका ने विद्रोह कर दिया।

- विद्रोहियों ने ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला किया और राजकोषीय कार्यालयों को लूट लिया।

- यद्यपि प्रतिरोध को दबा दिया गया, फिर भी यह 1825 तक जारी रहा।

Learning Corner:

ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह

औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध में आदिवासी विद्रोह एक प्रमुख घटक थे। ये विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन द्वारा आदिवासी स्वायत्तता के हनन, ज़मींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण, वन अधिकारों के अतिक्रमण और सामाजिक-धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण भड़के थे।

- संथाल विद्रोह (1855-56)

सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों में से एक था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने वर्तमान झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में किया था। यह विद्रोह अत्याचारी ज़मींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध था। इसका क्रूरतापूर्वक दमन किया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। - मुंडा उलगुलान (1899-1900)

बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटानागपुर क्षेत्र में चलाए गए इस आंदोलन का उद्देश्य संयुक्त भूमि स्वामित्व की खुंटकट्टी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था । इसमें आदिवासी पहचान, धार्मिक सुधार और उपनिवेशवाद-विरोधी प्रतिरोध का समावेश था। बिरसा मुंडा को एक मसीहा और शहीद के रूप में सम्मान दिया जाता है। - कोल विद्रोह (1831-32)

छोटानागपुर के कोलों ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटिश हस्तक्षेप और बाहरी लोगों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। बुद्ध भगत जैसे नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जो भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक अतिक्रमण से प्रेरित था। - भील विद्रोह (1818-1831) पश्चिमी भारत (मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश) के

भीलों ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई बार विद्रोह किए। ये विद्रोह मुख्यतः अकाल, ब्रिटिश भूमि नीतियों और विस्थापन के विरुद्ध स्थानीय प्रतिक्रियाएँ थीं। गोविंद गुरु एक बाद के भील नेता थे जिन्होंने 1913 में मानगढ़ विद्रोह का आयोजन किया था। - खोंड विद्रोह (1846-1855)

ओडिशा के खोंड लोगों ने अपने धार्मिक रीति-रिवाजों (विशेषकर मानव बलि) और वन अतिक्रमणों के ब्रिटिश दमन के विरोध में विद्रोह किया । चक्र बिसोई के नेतृत्व में हुए इस विद्रोह में सहस्राब्दीवादी तत्व भी शामिल थे। - रम्पा विद्रोह (1879 और 1922-24)

आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों ने ब्रिटिश वन कानूनों का विरोध किया, जो उनके पारंपरिक अधिकारों को सीमित करते थे। 1922 के चरण का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया, जिन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई और राष्ट्रवादी तथा आदिवासी भावनाओं का आह्वान किया। 1924 में उन्हें पकड़कर फाँसी दे दी गई। - चुआर विद्रोह (1767-1799)

चुआर, मुख्यतः बंगाल (मिदनापुर और बांकुड़ा) के भूमिज आदिवासी, ने भू-राजस्व वृद्धि और ब्रिटिश दमन का विरोध किया। दुर्जन सिंह और जगन्नाथ सिंह जैसे नेताओं ने शुरुआती विद्रोहों का नेतृत्व किया, जो औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध पहले आदिवासी प्रतिरोधों में से एक थे।

जनजातीय विद्रोहों में सामान्य विषय

- गहरी जनजातीय वैधता वाला स्थानीय नेतृत्व।

- भूमि, वन और स्वायत्तता के नुकसान पर प्रतिक्रिया।

- प्रायः धार्मिक सुधार या पुनरुत्थानवाद के साथ।

- अधिकांशतः उग्रवादी और स्वतःस्फूर्त, अखिल भारतीय आंदोलनों के साथ समन्वय का अभाव।

- यद्यपि उन्हें दबा दिया गया, फिर भी उन्होंने भविष्य के जन आंदोलनों और जनजातीय अधिकार सक्रियता की नींव रखी।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने एडवैकफेक्सलवैक्स नामक एक आशाजनक मलेरिया वैक्सीन विकसित की है ।

यह मलेरिया के सबसे घातक परजीवी, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम, के विरुद्ध 90% से अधिक सुरक्षा प्रदर्शित कर रहा है। अब इसे निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में आगे के परीक्षण, ट्रायल और व्यावसायिक विकास के लिए तैयार किया गया है।

महत्व:

- मलेरिया एक प्रमुख वैश्विक महामारी बनी हुई है, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में।

- गिरावट के बावजूद, भारत में 2022 में अभी भी लगभग 170,000 मामले और 83 मौतें दर्ज की गईं।

- आरटीएस, एस जैसे मौजूदा टीके सीमित सुरक्षा दर्शाते हैं, और एडवैकएफएक्सएलवैक्स लंबी प्रतिरक्षा के साथ गेम-चेंजर हो सकता है।

यह काम किस प्रकार करता है:

- एंटीबॉडी और टी-कोशिका प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए परजीवी के दो भागों (PfCSP और Pf34/48) का उपयोग करता है।

- रक्षा की दो पंक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं:

- यकृत संक्रमण को रोकता है,

- संक्रमित लाल रक्त कोशिकाओं से परजीवी के प्रसार को रोकता है।

AdVacFxalVax के लाभ:

- फिटकरी सहायक (alum adjuvant) (सुरक्षित, विश्वसनीय प्रतिरक्षा बूस्टर) का उपयोग करता है।

- लम्बे समय तक सुरक्षा की संभावना।

- पशु परीक्षणों में सुरक्षित; मानव परीक्षण लंबित।

रुझान:

- भारत में मलेरिया के मामले 1995 में 2.93 मिलियन से घटकर 2022 में ~0.18 मिलियन हो जाएंगे।

- 1997 में मृत्यु दर 1,707 से घटकर 2022 में 83 हो गई।

Learning Corner:

मलेरिया

मलेरिया एक संभावित रूप से जानलेवा परजीवी रोग है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छरों के काटने से फैलता है। यह भारत सहित कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है।

कारक एजेंट

- प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है।

- पाँच प्रजातियाँ मनुष्यों को संक्रमित करती हैं:

- प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम (सबसे घातक)

- पी. विवैक्स (भारत में सबसे आम)

- पी. मलेरिया

- पी. ओवेल

- पी. नोलेसी (जूनोटिक)

हस्तांतरण

- यह रोग मुख्यतः रात में संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।

- यह रक्त आधान, अंग प्रत्यारोपण या साझा सुइयों के माध्यम से भी फैल सकता है।

लक्षण

- ठंड लगना, सिरदर्द, उल्टी और पसीना आने के साथ तेज बुखार।

- गंभीर मामलों (विशेषकर पी. फाल्सीपेरम) से मस्तिष्क मलेरिया, अंग विफलता या मृत्यु हो सकती है।

निदान और उपचार

- रक्त स्मीयर माइक्रोस्कोपी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) और पीसीआर (अनुसंधान सेटिंग्स में) के माध्यम से निदान किया जाता है।

- मलेरिया रोधी दवाओं से उपचार किया जाता है जैसे:

- क्लोरोक्विन

- आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन चिकित्सा (ACT)

- प्राइमाक्विन

रोकथाम और नियंत्रण

- वेक्टर नियंत्रण: कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी (आईटीएन), इनडोर अवशिष्ट छिड़काव (आईआरएस), लार्वा स्रोत प्रबंधन।

- कीमोप्रोफिलैक्सिस: स्थानिक क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों के लिए।

- टीका: आरटीएस,एस /एएस01 (मॉस्क्वीरिक्स) पहला स्वीकृत मलेरिया टीका है (मुख्यतः अफ्रीका में बच्चों के लिए)। भारत ने अभी तक इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं किया है।

भारत में मलेरिया

- भारत का लक्ष्य मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (एनएफएमई) के अंतर्गत 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है।

- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।

- बेहतर निगरानी, उपचार और वेक्टर नियंत्रण के कारण मामलों में कमी आई है।

- स्थानिक राज्य: ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के कुछ भाग।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संदर्भ: मिग-21 विमानों का सेवानिवृत्त होना

62 साल की सेवा के बाद, भारतीय वायु सेना सितंबर 2025 में चंडीगढ़ में एक औपचारिक विदाई समारोह के साथ अपने आखिरी मिग-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर देगी। 23 स्क्वाड्रन (पैंथर्स) द्वारा संचालित इन विमानों की जगह स्वदेशी तेजस Mk1A विमान ले लेंगे।

शानदार शुरुआत

- 1963 में शामिल होने के बाद, भारत सुपरसोनिक जेट विमानों का संचालन करने वाले पहले गैर-सोवियत देशों में से एक बन गया।

- मिग-21 ने अपनी गति और अवरोधन क्षमताओं के कारण भारत को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई।

लड़ाकू विरासत

मिग-21 ने निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

- पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्ध – हवाई विजय प्राप्त करना और जमीनी हमले करना।

- कारगिल संघर्ष (1999) – सटीक बमबारी मिशनों का समर्थन किया।

“उड़ता ताबूत” विवाद (“Flying Coffin” Controversy)

- 400 से अधिक दुर्घटनाओं में 170 से अधिक पायलटों की मृत्यु हुई तथा 40 नागरिक हताहत हुए।

- इसके कारणों में यांत्रिक खराबी, पक्षी से टक्कर, पायलट की गलतियाँ और पुराने एयरफ्रेम शामिल थे।

- प्रतिस्थापन कार्यक्रमों में देरी के कारण इसकी सेवानिवृत्ति में देरी हुई, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं और बढ़ गईं।

Learning Corner:

मिग -21

मिग-21 (मिकोयान-गुरेविच 21) एक सोवियत मूल का सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है, जो शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भी भारत की वायु रक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

मुख्य अंश

- भारत में प्रवेश:

1963 में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में शामिल किया गया मिग-21 भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू जेट था। - उत्पत्ति:

1950 के दशक के दौरान सोवियत संघ (USSR) द्वारा डिज़ाइन किया गया। - भारत में संस्करण:

भारत में इसके विभिन्न संस्करण संचालित हैं, जिनमें प्रमुख हैं:- मिग-21एफएल

- मिग-21एम

- मिग-21बीआईएस

- मिग-21 बाइसन (आधुनिक एवियोनिक्स और रडार के साथ उन्नत संस्करण)

- लाइसेंस उत्पादन:

भारत ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के माध्यम से लाइसेंस के तहत मिग-21 का निर्माण किया।

स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस

श्रेणी: राजनीति

ध्रुव नीति (संदर्भ और विशिष्ट आभासी पते के लिए डिजिटल हब) (Dhruva Policy (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address)) डाक विभाग की एक ऐतिहासिक पहल है जो भारत में पते बनाने, साझा करने और प्रबंधित करने के तरीके में बदलाव लाएगी। यह शासन, ई-कॉमर्स, आपातकालीन सेवाओं आदि को सहायता प्रदान करने के लिए एक सटीक, अंतर-संचालनीय और गोपनीयता का सम्मान करने वाला डिजिटल एड्रेसिंग ढाँचा प्रस्तुत करती है।

आवश्यक भाग

डिजिपिन (DIGIPIN)

- 10-वर्ण का अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिटल कोड

- भू-स्थानिक निर्देशांकों का उपयोग करके प्रत्येक पते को एक अद्वितीय 4×4 मीटर ग्रिड पर मैप करता है।

- पारंपरिक पिन कोड को हाइपर-लोकल परिशुद्धता के साथ बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया।

- ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल आर्किटेक्चर के साथ स्वदेशी रूप से विकसित।

डिजिटल एड्रेस लेयर (Digital Address Layer)

- उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत डिजिटल पता हैंडल बनाने की अनुमति देता है

- सहमति-आधारित पते के विवरण को साझा करना और रद्द करना।

- गोपनीयता, अनुकूलन और वास्तविक समय पता अद्यतन सक्षम करता है – यूपीआई के समान ।

मुख्य लाभ

- सटीकता: विरासत पतों में अस्पष्टता को समाप्त करता है।

- समावेशन: शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी की सेवा करता है; बहुभाषी समर्थन।

- शासन: योजना लक्ष्यीकरण, आपदा प्रतिक्रिया और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सहायता।

- वाणिज्य: लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स में डिलीवरी विफलताओं को कम करता है।

- गोपनीयता: पता डेटा तक उपयोगकर्ता-नियंत्रित पहुंच और साझाकरण।

उपयोग के मामले

- ई-कॉमर्स डिलीवरी, सामाजिक कल्याण लक्ष्यीकरण, आपातकालीन सेवाएं, दूरसंचार रोलआउट, उपयोगिता प्रबंधन और व्यक्तिगत पता प्रबंधन।

ध्रुव का लक्ष्य भुगतान के लिए यूपीआई की आवश्यकता को पूरा करना है – जो सुरक्षित, मानकीकृत और नागरिक-अनुकूल हो।

स्रोत: पीआईबी

(MAINS Focus)

परिचय (संदर्भ)

उचित स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करना न केवल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को रोकने के लिए बल्कि मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

यद्यपि सभी संस्कृतियां और धर्म स्वच्छता को महत्व देते हैं, फिर भी कई देशों को अपने आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों के दौरान खराब स्वच्छता स्थितियों से जूझना पड़ा है।

भारत में अपर्याप्त स्वच्छता एक सतत चुनौती बनी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने पूरे देश में स्वच्छता और सफाई में सुधार के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।

हाल ही में सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट जारी की है, इसका उद्देश्य शहरी स्तर पर सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर का आकलन करना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के बारे में

- 2025 के सर्वेक्षण में ‘कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रित करें (RRR)’ की थीम से रोजगार, उद्यम और स्वयं सहायता समूहों के उत्थान की संभावना जुड़ी है।

- यह स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है।

- इसे विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण कहा जाता है ।

- भाग लेने वाले शहरों की संख्या 2016 में 100 से भी कम से बढ़कर अब 4,500 से अधिक हो गई है।

- विस्तृत मूल्यांकन, तृतीय-पक्ष सत्यापन और 140 मिलियन शहरी निवासियों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है।

- अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, सफाई कर्मचारी कल्याण और शिकायत निवारण सहित 10 मापदंडों के आधार पर डेटा का मूल्यांकन किया जाता है ।

- स्वच्छ शहरों की दिशा में भारत की प्रगति में अंतराल की पहचान करने में मदद करता है ।

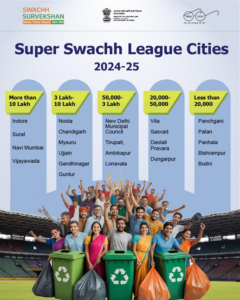

2025 डेटा गणना में वृद्धि

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जनसंख्या श्रेणियों को 2 से बढ़ाकर 5 करके शहरों की स्वच्छता रैंकिंग को लोकतांत्रिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया , जिसमें 20,000 से कम आबादी वाले शहरों से लेकर दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया , जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई। शहरों को 5 श्रेणियों में रैंकिंग दी गई :

- बहुत छोटे शहर (< 20,000)

- छोटे शहर (20,000 – 50,000)

- मध्यम शहर (50,000 – 3 लाख)

- बड़े शहर (3 – 10 लाख)

- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (> 10 लाख)

- ‘एक शहर, एक पुरस्कार’ सिद्धांत का पालन करते हुए, प्रत्येक राज्य के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों को होनहार स्वच्छ शहर (Promising Swachh Shehars) के रूप में मान्यता दी गई।

- सुपर स्वच्छ लीग (एसएसएल) की शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देने के लिए की गई थी।

- पात्र होने के लिए शहर को पिछले तीन वर्षों में कम से कम दो वर्षों में शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त करना होगा।

- लीग का दर्जा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त संकेतकों पर मूल्यांकन किया गया ।

- जनसंख्या आकार के आधार पर पांच समूहों में वर्गीकृत (बहुत छोटा, छोटा, मध्यम, बड़ा, दस लाख से अधिक)।

- शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों की एक “प्रीमियर लीग” बनाना है , जिससे उन्हें उच्च मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सके तथा अन्य को भी सुधार करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

डेटा:

- सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर: प्रयागराज

- सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड: सिकंदराबाद छावनी

- सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर:

- जीवीएमसी विशाखापत्तनम

- जबलपुर

- गोरखपुर

-

विशेष मान्यता:

- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

- प्रयागराज मेला अधिकारी

- प्रयागराज नगर निगम (महाकुंभ के दौरान असाधारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, जिसमें अनुमानित 66 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जो विश्व का सबसे बड़ा समागम था)

सर्वोत्तम प्रथाएँ उभर रही हैं

- इंदौर: स्रोत पर कचरे को छह श्रेणियों में अलग करना।

- सूरत: सीवेज-उपचारित जल की बिक्री से राजस्व ।

- पुणे: कचरा प्रबंधन का आधार कूड़ा बीनने वाली सहकारी समितियां हैं ।

- विशाखापत्तनम: एक पुराने अपशिष्ट स्थल से एक इको-पार्क बनाया गया।

- लखनऊ: एक प्रतिष्ठित अपशिष्ट आश्चर्य पार्क विकसित किया गया ।

- आगरा (कुबेरपुर): बायोरेमेडिएशन और बायोमाइनिंग का उपयोग करके विषाक्त कूड़ा-कचरा स्थल को 47 एकड़ हरित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया।

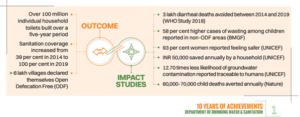

स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियाँ

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के कारण

- मनरेगा से जुड़े पूर्व स्वच्छता कार्यक्रमों के विपरीत, विलंब से बचने और कार्यान्वयन दक्षता में सुधार के लिए एसबीएम के वित्तपोषण को अलग कर दिया गया है।

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिए विशिष्ट धनराशि आवंटित की गई है, जिससे समग्र स्वच्छता परिणाम सुनिश्चित होंगे।

- स्वच्छ उपकर और स्वच्छ भारत कोष जैसी पहलों ने मिशन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए हैं।

- भारत की विशाल सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को मान्यता देते हुए, एसबीएम राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रणनीतियां, प्रौद्योगिकियां और कार्यान्वयन मॉडल चुनने का अधिकार देता है।

- राज्य स्तरीय कार्यशालाओं, एक्सपोजर यात्राओं, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय कार्यशालाओं, समीक्षाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग प्राप्त किया गया है।

- जियो-टैगिंग जैसे उपकरणों को अपनाने से निगरानी, पारदर्शिता और समग्र स्वच्छता प्रबंधन में सुधार हुआ है।

आगे की राह

- अपशिष्ट के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला एक व्यवहार परिवर्तन आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए।

- नीतियों को अपशिष्ट से ऊर्जा और पुनर्चक्रण में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।

- विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करना।

सतत स्वच्छता के लिए विश्व बैंक की सिफारिशें

- एक्सपोजर यात्राओं और साक्ष्य-आधारित वकालत के माध्यम से जिला स्तर पर स्थानीय स्वच्छता चैंपियन विकसित करना।

- राज्यों को राज्य-विशिष्ट स्वच्छता नीतियां बनाने में सहायता करके संस्थागत बाधाओं से निपटना।

- चुनिंदा जिलों को यह प्रदर्शित करने में सहायता करें कि जिला-व्यापी स्वच्छता वितरण प्राप्त करने योग्य और सतत है।

- प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भ के अनुरूप डिजाइन दृष्टिकोण।

- सफल स्वच्छता मॉडल को अन्य जिलों तक विस्तारित करने के लिए राज्यों की क्षमता को मजबूत करना, जिसका लक्ष्य समय के साथ राज्यव्यापी कवरेज प्राप्त करना है।

निष्कर्ष

अपशिष्ट प्रबंधन का काम, भले ही अव्यवस्थित लगता हो, फिर भी संभव और अनुकरणीय बना हुआ है , जैसा कि तीन दशक पहले कचरा शहर से लेकर आज स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी सूरत के रूप में हुए परिवर्तन से स्पष्ट है। अगर स्वच्छता को प्रभावी ढंग से संस्थागत रूप दिया जाए, तो यह पूरे भारत में शहरी परिवर्तन को गति दे सकता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

स्वच्छ सर्वेक्षण भारत में शहरी स्वच्छता के लिए एक दर्पण और प्रेरक दोनों के रूप में उभरा है। व्यवहारिक, नीतिगत और अवसंरचनात्मक परिवर्तन लाने में इसकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/takeaways-from-the-swachh-survekshan/article69846449.ece

परिचय (संदर्भ)

पशु परीक्षण के नैतिक निहितार्थों और प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

यहाँ इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है।

पशु परीक्षण क्या है?

पशु परीक्षण में दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और घरेलू उत्पादों जैसे उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन करने या वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोगों में पशुओं का उपयोग करना शामिल है।

पशु प्रयोगों में शामिल हैं:

- जानवरों को संभावित रूप से हानिकारक पदार्थों का इंजेक्शन लगाना या उन्हें जबरदस्ती खिलाना

- जानबूझकर क्षति पहुँचाने के लिए शल्य चिकित्सा द्वारा जानवरों के अंगों या ऊतकों को निकालना

- जानवरों को ज़हरीली गैसें साँस लेने के लिए मजबूर करना

- जानवरों को भयावह परिस्थितियों में डालकर उनमें चिंता और अवसाद पैदा करना।

परीक्षण में किन जानवरों का उपयोग किया जाता है?

-

आमतौर पर इस्तेमाल हुआ:

- कशेरुकी: स्तनधारी (चूहे, कुत्ते, बंदर), पक्षी, मछली, उभयचर।

- कुछ अकशेरुकी: जैसे ऑक्टोपस (यूरोपीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त)।

-

प्रयुक्त अन्य जानवर:

- घोड़े, गाय, भेड़, सूअर

-

कानूनी परिभाषाएँ अलग-अलग हैं:

- यूरोप में कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जीवों को पशु परीक्षण कानूनों के तहत संरक्षित किया गया है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में, चूहों, मछलियों, उभयचरों और पक्षियों को प्रयोग नियमों के तहत कानूनी रूप से जानवरों के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें अनुमति और आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

पशु परीक्षण की प्रणाली

विषाक्तता परीक्षणों में जानवरों का इस्तेमाल शुरू होने से पहले, अमेरिकी खाद्य आपूर्ति में विषाक्तता के जोखिम का आकलन करने के लिए आहार संबंधी प्रयोगों में मनुष्यों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह का पहला व्यवस्थित परीक्षण 1902 से 1904 के बीच संयुक्त राज्य सरकार की ओर से खाद्य उत्पादों में बेंजोएट, बोरेक्स और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे परिरक्षकों की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए किया गया था।

- जानवरों का चयन उनकी जैविक प्रणालियों की मनुष्यों से समानता के आधार पर किया जाता है।

- पशुओं को उपचार और नियंत्रण समूहों में रखा जाता है।

- दवा, रसायन या हस्तक्षेप को प्रासंगिक मार्गों (मौखिक, अंतःशिरा, त्वचीय, साँस लेना, आदि ) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

- व्यवहार, शरीरक्रिया विज्ञान, जैव रसायन, विकृति विज्ञान में परिवर्तन का अवलोकन किया जाता है।

- महत्वपूर्ण संकेतों का माप , रक्त के नमूने, ऊतक विश्लेषण, अंग कार्य और कभी-कभी पोस्टमार्टम परीक्षा भी शामिल होती है।

- निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है और संभावित मानव परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है।

पशु प्रयोगों में नैतिक विचार

- प्रयोगों से प्रायः पीड़ा, कष्ट या मृत्यु होती है, जिससे क्रूरता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

- सहमति का मुद्दा: पशु, मानवों के विपरीत, सूचित सहमति नहीं दे सकते।

- कानूनी और सांस्कृतिक भिन्नताएं: विभिन्न देशों में पशु संरक्षण के मानक अलग-अलग हैं, जिससे वैश्विक नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

- पशु परीक्षण अक्सर मानव विषाक्तता या हानि का पूर्वानुमान लगाने में अप्रभावी होता है।

- पशु अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष मानव शरीरक्रिया विज्ञान पर सटीक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं।

- इससे पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है।

उपलब्ध विकल्प

- ऊतक इंजीनियरिंग और पुनर्योजी चिकित्सा में प्रगति के कारण अब प्रयोगशाला में निम्नलिखित का विकास संभव हो गया है: कृत्रिम मांसपेशियां, अग्न्याशय, मूत्राशय, उपास्थि, हृदय, रक्त वाहिकाएं, त्वचा, अस्थि मज्जा, हड्डी और श्वासनली।

- इन कृत्रिम रूप से उत्पन्न अंगों का उपयोग परीक्षण में किया जा सकता है।

- स्थानांतरण के लाभ:

- जहां तक संभव हो, पशुओं के बजाय इनका प्रयोग करके प्रयोग करना नैतिक और दयालुतापूर्ण होगा।

- प्रयोगशाला में विकसित शारीरिक अंगों पर प्रयोग करने से ऊतक-इंजीनियरिंग या पुनर्योजी चिकित्सा के नवजात क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी।

अनुशंसा

- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अध्याय IV (पशुओं पर प्रयोग) में संशोधन करके जीवित पशुओं की अपेक्षा प्रयोगशाला में विकसित जैविक मॉडलों पर विचार करना अनिवार्य किया जाए।

- वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों को जहां भी संभव हो, प्रयोगशाला में विकसित शारीरिक अंगों या जैव-कृत्रिम मॉडलों का उपयोग करना चाहिए।

- समाज और वैज्ञानिक समुदायों में पशुओं के प्रति करुणा और सम्मान को बढ़ावा देना।

- वर्तमान प्रयोगशाला प्रक्रियाएं प्रायः पशुओं के उपयोग को अपरिहार्य बना देती हैं; पशु परीक्षण को न्यूनतम करने या समाप्त करने के लिए उन्हें पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

- जीवित पशु मॉडल से एक्स-कॉर्पस (शरीर के बाहर) मॉडल या कृत्रिम जैविक मॉडल की ओर बढ़ना।

- कृत्रिम जैविक मॉडल बनाने के लिए ऊतक-इंजीनियरिंग संगठनों के साथ सहयोग करना ।

- शरीर के बाहर जैव रसायन और जैविक प्रणालियों की प्रतिकृति बनाने के लिए पुनर्योजी चिकित्सा का उपयोग करना , तथा प्रयोग के लिए अंगों के जैवकृत्रिम कार्यात्मक मॉडल बनाना।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

भारत में पशु परीक्षण के नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिए। ऊतक अभियांत्रिकी (tissue engineering) में प्रगति अनुसंधान में पशुओं की पीड़ा को कम करने में कैसे मदद कर सकती है? (250 शब्द, 15 अंक)