IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

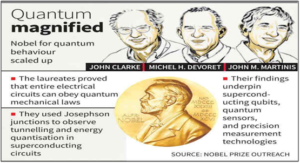

- इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को क्वांटम पद्धति की कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा।

भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में:

- पुरस्कार विजेता: भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को दिया गया है।

- खोज: उन्हें विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम परिघटना पर उनके अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण के प्रदर्शन के लिए।

- महत्व: इस अभूतपूर्व शोध ने इंजीनियर्ड प्रणालियों में क्वांटम यांत्रिकी की हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया है और क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए नए रास्ते खोले हैं।

- प्रयोग के बारे में:

- जिस प्रकार 1950 के दशक में क्वांटम यांत्रिकी की प्रारंभिक अंतर्दृष्टि ने ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन चिप्स के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, उसी प्रकार तीनों वैज्ञानिकों ने दो सुपरकंडक्टरों के साथ एक विद्युत परिपथ (electrical circuit) तैयार किया, जो ऐसे घटक हैं जो बिना किसी विद्युत प्रतिरोध के विद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं।

- उन्होंने इन्हें पदार्थ की एक पतली परत से अलग किया – जिसे जोसेफसन जंक्शन कहा जाता है – जो बिल्कुल भी धारा का संचालन नहीं करती थी।

- इस प्रयोग में, उन्होंने दिखाया कि वे एक ऐसी घटना को नियंत्रित और जांच सकते हैं जिसमें सुपरकंडक्टर में सभी आवेशित कण एक साथ व्यवहार करते हैं, जैसे कि वे एक एकल ‘कण’ हों जो पूरे सर्किट को भरता है।

- इसके बाद, वे यह प्रदर्शित करने में सफल रहे कि इस प्रकार के कण को वोल्टेज के बिना भी विद्युत प्रवाह के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बनाया जा सकता है, जो विद्युत प्रवाह के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

स्रोत:

श्रेणी: भूगोल

प्रसंग:

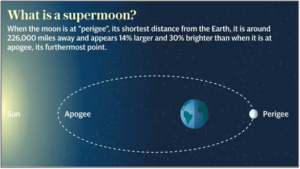

- 7 अक्टूबर की रात को सुपरमून दिखाई दिया था तथा नवंबर और दिसंबर में दो बार और दिखाई देगा।

सुपरमून के बारे में:

- विशेषता: सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा या अमावस्या के दिन चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचता है, जिसे पेरिजी/ उपभू (perigee) के नाम से जाना जाता है।

- कारण: चूँकि चंद्रमा की कक्षा एक पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी पूरे महीने में लगभग 50,000 किलोमीटर बदलती रहती है। जब चंद्रमा अपनी उपभू के निकट होता है और सूर्य के ठीक विपरीत भी होता है, तो पूर्णिमा का चंद्रमा अपने सबसे दूर बिंदु की तुलना में लगभग 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे सुपरमून कहते हैं।

- नामकरण: “सुपरमून” शब्द 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोले द्वारा गढ़ा गया था, उन्होंने इसे एक विशेष घटना के रूप में परिभाषित किया था जब पूर्णिमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु के 90 प्रतिशत के भीतर होती है।

- आवृत्ति: एक सामान्य वर्ष में, दो से चार पूर्ण सुपरमून और लगातार दो से चार नए सुपरमून हो सकते हैं।

- प्रभाव: सुपरमून ज्वार-भाटे को प्रभावित करते हैं, जिससे पेरिगीन स्प्रिंग टाइड (perigean spring tides) बनते हैं। ये ज्वार-भाटे सामान्य से थोड़े ऊँचे और नीचे होते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ मिलकर कार्य करता है। हालाँकि ये परिवर्तन आमतौर पर मामूली होते हैं, लेकिन तूफ़ानी लहरों के साथ मिलकर ये तटीय बाढ़ को और बढ़ा सकते हैं।

- महत्व: सांस्कृतिक रूप से, सुपरमून लंबे समय से मानव कल्पना पर छाए रहे हैं और विभिन्न सभ्यताओं में लोककथाओं और आध्यात्मिक अनुष्ठानों को प्रेरित करते रहे हैं। ये खगोलविदों और फ़ोटोग्राफ़रों को चंद्र सतह के विवरणों का अवलोकन करने और ज्वार-भाटे के प्रभावों का अधिक स्पष्ट रूप से अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

स्रोत:

श्रेणी: अर्थव्यवस्था

प्रसंग:

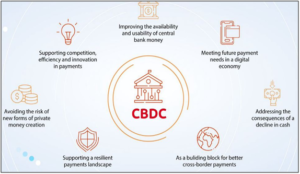

- डिप्टी गवर्नर ने कहा कि आरबीआई अन्य देशों द्वारा डिजिटल मुद्रा लॉन्च किए जाने का इंतजार कर रहा है और खुदरा क्षेत्र के लिए देशभर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के बारे में:

- प्रकृति: सीबीडीसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया गया कानूनी निविदा है।

- केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत: निजी क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत, सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित हैं, जो स्थिरता और विश्वास सुनिश्चित करता है।

- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक मुद्रा को संभालने, पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, परिवहन, बीमा और लॉजिस्टिक्स की लागत में जोखिम को कम करना और लागत में कटौती करना है।

- वॉलेट का उपयोग: डिजिटल फिएट मुद्रा या सीबीडीसी का लेनदेन ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।

- आभासी मुद्राओं से अंतर: यद्यपि सीबीडीसी की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी, यह विकेन्द्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से भिन्न है, जिन्हें राज्य द्वारा जारी नहीं किया जाता है और उन्हें ‘कानूनी निविदा’ का दर्जा नहीं प्राप्त है।

- लॉन्च करने वाला पहला देश: बहामास 2020 में सैंड डॉलर नामक अपना राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था थी।

- प्रमुख लाभ:

- सीबीडीसी डिजिटल सुरक्षा उपायों का लाभ उठाते हैं, जिससे भौतिक नकदी की तुलना में जालसाजी और चोरी का जोखिम कम हो जाता है।

- डिजिटल लेनदेन को तुरंत और कुशलतापूर्वक निपटाया जा सकता है, जिससे तीव्र और अधिक लागत प्रभावी भुगतान संभव हो सकेगा।

- सरकारी लाभों के लक्षित वितरण को सक्षम करने या विशिष्ट वित्तीय व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्रामयोग्य सुविधाओं को शुरू किया जा सकता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

- संबंधित चुनौतियाँ:

- ई-रुपी प्रणाली को साइबर हमलों से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण हैं।

- धन शोधन निरोधक उपायों और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की आवश्यकता के साथ उपयोगकर्ता की गोपनीयता को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है।

- आरबीआई ने बैंक विमध्यस्थता के संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सीबीडीसी को गैर-पारिश्रमिक और गैर-ब्याज-असर वाला बना दिया।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- पेरियार टाइगर रिजर्व का एक 32 वर्षीय वन रक्षक केरल के पथानामथिट्टा जिले के पोन्नम्बलमेडु वन क्षेत्र में मृत पाया गया।

पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में:

- नामकरण: इसका नाम पेरियार नदी के नाम पर रखा गया है, जो रिजर्व के भीतर से निकलती है।

- स्थान: यह केरल के इडुक्की और पथानामथिट्टा जिलों में स्थित है। यह तमिलनाडु की सीमा से सटे पश्चिमी घाट की कार्डामम पहाड़ियों और पंडालम पहाड़ियों पर स्थित है ।

- गठन: इसे 1950 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।

- भू-भाग: यह पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ है और इसकी अधिकतम ऊँचाई 2016 मीटर है। सबसे ऊँची चोटी कोट्टामाला (2016 मीटर) है।

- वनस्पति: इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध-सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, संक्रमणकालीन सीमांत सदाबहार वन, घास के मैदान और नीलगिरी के बागान शामिल हैं।

- जल निकासी: रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ पेरियार और मुल्लायर हैं ।

- बांध: मुल्लापेरियार बांध पीटीआर के भीतर स्थित है।

- वनस्पति और जीव: महत्वपूर्ण वनस्पतियों में सागौन, आम, शीशम, जामुन, जकरांडा, टर्मिनलिया , इमली, शाही पोंसियाना , बांस आदि शामिल हैं। जीव-जंतुओं में हाथी, जंगली सूअर, सांभर, गौर, माउस हिरण, डोल या भौंकने वाला हिरण, भारतीय जंगली कुत्ता और बाघ शामिल हैं।

- जनजातियाँ: यह छह जनजातीय समुदायों का घर है जिनमें मन्नान, पलियान , मलयारायन , माला पंडारम, उराली और उल्लादान शामिल हैं , जो रिजर्व के भीतर रहते हैं।

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

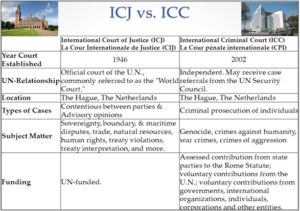

- वेनेजुएला के तट से दूर एक छोटे से द्वीप के निवासियों और ग्रीनपीस ने नीदरलैंड से जलवायु संकट पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। यह आग्रह हेग में चल रहे मुकदमे की शुरुआत में किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा जारी एक सलाहकार राय के बाद किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के बारे में:

- स्थापना: आईसीजे की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था।

- संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध: यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो द हेग (नीदरलैंड) स्थित पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में राज्यों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता आदि विधियों का उल्लेख है।

- उद्देश्य: यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाहकार राय देता है।

- विशिष्टता: संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों के विपरीत, यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क (अमेरिका) में स्थित नहीं है।

- संरचना: न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

- तीन अफ्रीका से

- दो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से

- एशिया से तीन

- पांच पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से

- दो पूर्वी यूरोप से

- क्षेत्राधिकार:

- आईसीजे का निर्णय अंतिम होता है, मामले के सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती (अधिक से अधिक यह व्याख्या के अधीन हो सकता है, या किसी नए तथ्य की खोज होने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है)।

- हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा अनुरोधित आईसीजे की सलाहकार राय बाध्यकारी नहीं है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था - संसाधनों का जुटाव, वृद्धि और विकास)

संदर्भ (परिचय)

भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा खाद्य और डिजिटल सुरक्षा से वित्तीय आत्मनिर्भरता तक विकसित हुई है। अस्थिर वैश्विक पूंजी प्रवाह के साथ, घरेलू धन - विशेष रूप से विशाल घरेलू स्वर्ण भंडार - को जुटाना भारत के विकास के वित्तपोषण के लिए एक स्थायी और संप्रभु मार्ग प्रदान करता है।

वित्तीय आत्मनिर्भरता के उत्प्रेरक के रूप में सोना

- सांस्कृतिक और सभ्यतागत मूल्य: भारत में सोना भावनात्मक सुरक्षा और वित्तीय ताकत दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सदियों से आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

- विशाल घरेलू भण्डार: भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन सोना है , जिसका मूल्य लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर (जीडीपी का 55%) है - यह मूल्य भारत के कुल बैंक ऋण से भी बड़ा है।

- आर्थिक विरोधाभास: इसके बावजूद, भारत अपनी सोने की मांग का 87% आयात करता है, जिससे 2010-13 के बीच व्यापार घाटे के एक तिहाई तक के लिए सोने का आयात जिम्मेदार है ।

- घरेलू वित्तपोषण की ओर बदलाव: चूंकि वैश्विक एफडीआई और परियोजना वित्तपोषण प्रवाह में गिरावट आ रही है (वर्ष 2024 में क्रमशः 11% और 27%), इसलिए भारत को बाहरी पूंजी पर निर्भरता कम करनी होगी।

- पुनर्कल्पित मुद्रीकरण: एक विश्वास-आधारित स्वर्ण मुद्रीकरण योजना , जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय नवाचार के साथ जोड़ती है, घरेलू सोने को मुक्त कर सकती है और इसे अर्थव्यवस्था में पुनः चक्रित कर सकती है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- पिछली असफलताएं: सीमित पहुंच, खराब बुनियादी ढांचे और कम सार्वजनिक जागरूकता के कारण पहले की स्वर्ण जमा योजनाएं असफल रहीं।

- विश्वास और कराधान संबंधी चिंताएं: जांच का डर, जमा पर जीएसटी और पारदर्शिता की कमी भागीदारी को हतोत्साहित करती है।

- बुनियादी ढांचे का अभाव: विकास के बावजूद, हॉलमार्किंग और परख केंद्र जन भागीदारी के लिए अपर्याप्त बने हुए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में।

- सांस्कृतिक प्रतिरोध: गहरा सांस्कृतिक लगाव और वित्तीयकरण की अपेक्षा भौतिक संपत्ति को प्राथमिकता देना, लामबंदी में बाधा डालता है।

- प्रशासनिक और बैंकिंग विलंब: बैंकों और संग्रह केंद्रों के बीच जटिल दस्तावेज़ीकरण और समन्वय संबंधी मुद्दे टकराव को बढ़ाते हैं।

सुझाए गए सुधार और नीतिगत उपाय

- बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: मानकीकृत मूल्यांकन के लिए देश भर में बीआईएस-पंजीकृत हॉलमार्किंग और शुद्धता परीक्षण केंद्रों का विस्तार करना ।

- हितधारकों को एकीकृत करें: निर्बाध स्वर्ण प्रबंधन के लिए बैंकों, फिनटेक प्लेटफार्मों और परख केंद्रों को जोड़ने वाला एक एकीकृत डिजिटल नेटवर्क बनाएं ।

- डिजिटल गोल्ड खाते: धातु-शेष खाते शुरू करें , जिससे नागरिक बैंक जमा की तरह डिजिटल रूप से अपने सोने की निगरानी कर सकें।

- विनियमन को सरल बनाएं: स्वर्ण जमा को जीएसटी और सीमा शुल्क से मुक्त करें तथा विश्वास बनाने के लिए "कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा" नीति सुनिश्चित करें।

- भागीदारी को प्रोत्साहित करें: परिवारों को औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए आकर्षक ब्याज दरें (4.5-6.5%) , कर लाभ और आसान मोचन विकल्प प्रदान करें।

निष्कर्ष:भारत की आत्मनिर्भरता का अगला पड़ाव वित्तीय स्वतंत्रता है। अपनी सांस्कृतिक संपदा को स्वर्ण में परिवर्तित करके, भारत अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर सकता है, और आत्मा और सार दोनों में आत्मनिर्भरता को पुनर्परिभाषित कर सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

चर्चा कीजिए कि स्वर्ण मौद्रीकरण के माध्यम से घरेलू संसाधनों को जुटाना किस प्रकार सतत आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है और भारत में बाह्य क्षेत्र की भेद्यता को कम कर सकता है। (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा – विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध)

संदर्भ (परिचय)

नक्सलवाद , जो कभी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा था, की ताकत और प्रभाव में लगातार गिरावट आई है। बेहतर शासन, आधुनिक पुलिस व्यवस्था और विकासात्मक एकीकरण के साथ, यह आंदोलन अब अपने सबसे कमजोर दौर में है, जो भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है।

समस्या की प्रकृति और विकास

- वैचारिक जड़ें: 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह से उत्पन्न यह आंदोलन मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी विचारधारा से प्रेरित था और इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य को उखाड़ फेंकना था।

- विस्तार और समेकन: 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से सीपीआई (माओवादी) का गठन हुआ, जिसने “लाल गलियारे” के 200 जिलों में अपना प्रभाव फैलाया।

- सामाजिक-आर्थिक शिकायतें: आदिवासी और हाशिए पर पड़े समुदायों के शोषण, विस्थापन और अलगाव ने भर्ती और वैचारिक अपील के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की।

- सैन्यीकरण की ओर बदलाव: 1990 के दशक से यह आंदोलन अधिक हिंसक हो गया, तथा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में समानांतर शासन संरचनाएं ( जनताना सरकारें) चलने लगीं।

- शिखर और पतन: 2010 के बाद, समन्वित सुरक्षा अभियान, बेहतर प्रशासन, तथा वैचारिक वैधता के क्षरण के कारण कैडर और क्षेत्रीय नियंत्रण में तीव्र गिरावट आई।

मुद्दे और आलोचनाएँ

- नेतृत्व संकट: सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति के सदस्यों की संख्या 42 से घटकर 13 रह गई है, तथा वृद्ध नेता स्थानीय वास्तविकताओं से कटे हुए हैं।

- जनजातीय मोहभंग: माओवादियों और सलवा जुडूम जैसे राज्य समर्थित समूहों द्वारा किए गए अत्याचारों ने जनजातीय समुदायों को अलग-थलग कर दिया।

- वैचारिक क्षरण: शहरी बौद्धिक समर्थन की कमी और सामाजिक लामबंदी की बजाय हिंसा पर ध्यान केंद्रित करने से आंदोलन की नैतिक वैधता नष्ट हो गई।

- विकास घाटा: निरंतर गरीबी, विस्थापन और कमजोर शासन के कारण अभी भी कुछ क्षेत्रों में सहानुभूति बनी हुई है।

- खंडित रणनीति: राज्यों में असंगत दृष्टिकोण और कभी-कभी अधिकारों के उल्लंघन ने पूर्ण पुनर्वास में बाधा उत्पन्न की है।

सरकारी प्रयास

- सुरक्षा सुदृढ़ीकरण: कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन) और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) जैसी उत्कृष्ट इकाइयों के गठन से आतंकवाद विरोधी क्षमता में सुधार हुआ।

- लक्षित ऑपरेशन: ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियानों ने बस्तर में नेतृत्व को नष्ट कर दिया और गढ़ों को नष्ट कर दिया।

- आत्मसमर्पण और पुनर्वास: आकर्षक योजनाएं आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को प्रोत्साहन, शिक्षा और आजीविका सहायता प्रदान करती हैं।

- विकासात्मक दृष्टिकोण: एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- जनजातीय सशक्तिकरण: पेसा और वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से स्थानीय शासन में वृद्धि हुई है और अलगाव में कमी आई है।

भविष्य की आवश्यकताएं और सुधार

- समावेशी शासन: दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक उपस्थिति और जवाबदेही को मजबूत करना।

- आजीविका सृजन: पुनः भर्ती को रोकने के लिए वन-आधारित उद्योगों, ग्रामीण उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

- सामुदायिक सहभागिता: संवाद, शिकायत निवारण और सहभागी विकास के माध्यम से विश्वास का निर्माण करें।

- वैचारिक प्रतिवाद: लोकतांत्रिक भागीदारी और संवैधानिक विरोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और मीडिया का उपयोग करें।

- अंतर-राज्यीय समन्वय: गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा परिचालन और पुनर्वास प्रयासों में स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्ष

माओवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई लगभग समाप्ति की ओर है। हालाँकि, सच्ची जीत केवल उग्रवादियों को हराने में ही नहीं, बल्कि न्याय, समावेशिता और सतत विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने में निहित है – जिससे हर आदिवासी क्षेत्र में सम्मान के साथ शांति सुनिश्चित हो सके।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत में वामपंथी उग्रवाद के विकास और वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारी पहलों ने सुरक्षा उपायों और विकासात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया है? (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत और विकसित देशों के साथ उसके संबंध)

संदर्भ (परिचय)

अमेरिकी राष्ट्रवाद, यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक शक्ति परिवर्तनों द्वारा आकार लेती पश्चिमी एकता की बदलती गतिशीलता, भारत के लिए नए कूटनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है। एक “बहुध्रुवीय पश्चिम” अब भारत को अपनी रणनीतिक शर्तों पर कई साझेदारों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है।

उभरते बहुध्रुवीय पश्चिम की प्रकृति

- पश्चिमी एकरूपता में गिरावट: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी प्रभुत्व के तहत पश्चिमी एकता अलग-अलग राजनीतिक और सुरक्षा प्राथमिकताओं के कारण खंडित हो रही है।

- अमेरिका प्रथम और सामरिक स्वायत्तता: डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रवाद के उदय ने यूरोप को स्वतंत्र रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है , जिससे वाशिंगटन पर निर्भरता कम हो गई है।

- यूरोप की दृढ़ता: मैक्रों की ‘यूरोप पॉवर्स ‘ , स्कोल्ज़ की ‘ ज़ाइटेनवेंडे ‘ और उर्सुला वॉन डेर लेयेन की संप्रभुता के लिए अपील जैसी पहल आर्थिक, सैन्य और तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए यूरोप की कोशिश को दर्शाती हैं।

- पुनर्व्यवस्था, पतन नहीं: पश्चिम का विखंडन आंतरिक पुनर्संयोजन है – अमेरिका शक्तिशाली बना हुआ है, लेकिन संलग्नता की शर्तें बदल गई हैं, जिससे सहयोगियों को अधिक स्वायत्तता मिल गई है।

- एशिया-यूरोप समानताएं: जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई सहयोगी भी इसी तरह संबंधों में विविधता ला रहे हैं, जो रणनीतिक बहुलवाद की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है ।

भारत के लिए जोखिम

- सामूहिक कार्रवाई का कमजोर होना: पश्चिम का विखंडन चीन या रूस की सत्तावादी मुखरता के प्रति एकीकृत प्रतिक्रियाओं को कमजोर कर सकता है।

- अनिश्चित अमेरिकी नीति: अमेरिकी घरेलू राजनीति में बदलाव से दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं में अस्थिरता पैदा होती है।

- यूरोपीय विभाजन: आंतरिक विभाजन – रूस को लेकर पूर्व बनाम पश्चिम, अर्थशास्त्र को लेकर उत्तर बनाम दक्षिण – सुसंगत नीति निर्माण में देरी कर सकते हैं।

- चुनौतियों में संतुलन: भारत को स्वायत्तता से समझौता किए बिना अपने पश्चिमी साझेदारों के बीच विरोधाभासों का प्रबंधन करना होगा।

- संस्थागत पिछड़ापन: भारत के आंतरिक आर्थिक और प्रशासनिक सुधार तीव्र बाह्य परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख पाएंगे।

भारत की राजनयिक भागीदारी और अवसर

- यूरोप की नई भूमिका: कीर स्टारमर की भारत यात्रा , ईएफटीए व्यापार समझौता और यूरोपीय संघ के बीच चल रही वार्ताएं भारत-यूरोप के बीच बढ़ते तालमेल का संकेत देती हैं।

- रणनीतिक विविधीकरण: एक विखंडित पश्चिम कई सहयोग चैनलों की अनुमति देता है – यूरोपीय संघ के साथ व्यापार, ब्रिटेन के साथ प्रौद्योगिकी, फ्रांस के साथ रक्षा, और नॉर्डिक राज्यों के साथ निवेश।

- वैश्विक संपर्क: यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे और भारत के हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक पहुंच के तहत सहयोग से लचीली आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी।

- साझा लोकतांत्रिक मूल्य: यूरोप भारत को एक खुली, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने में एक प्रमुख हिंद-प्रशांत साझेदार के रूप में देखता है।

- संतुलित यथार्थवाद: अमेरिका-यूरोप-चीन तनाव के दौरान भारत की स्थिर कूटनीति रणनीतिक परिपक्वता और बहुध्रुवीय अनुकूलन को दर्शाती है।

भविष्य की आवश्यकताएं और आगे की राह

- संस्थागत आधुनिकीकरण: भारत को पश्चिमी विविधीकरण का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी और शासन प्रणालियों में सुधार करना होगा।

- आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता: पश्चिमी निवेश को आकर्षित करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ और डिजिटल इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना ।

- रणनीतिक स्वायत्तता: जी-20, ब्रिक्स और आईपीईएफ जैसे बहुपक्षीय मंचों में प्रभाव का विस्तार करते हुए प्रतिस्पर्धी पश्चिमी गुटों के बीच समान दूरी बनाए रखना ।

- सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कूटनीति: दीर्घकालिक भारत-यूरोप संबंधों को गहरा करने के लिए लोगों से लोगों के बीच और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना।

- वैश्विक शासन भूमिका: समावेशी बहुपक्षवाद , जलवायु वित्त और डिजिटल इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए बहुलवादी पश्चिमी शक्तियों के साथ सहयोग करना ।

निष्कर्ष

एक बहुध्रुवीय पश्चिम भारत के लिए चुनौती और विकल्प दोनों प्रस्तुत करता है। रणनीतिक चपलता को घरेलू सुधारों के साथ जोड़कर, भारत खुद को पश्चिमी बहुलवाद और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में स्थापित कर सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

परीक्षण कीजिए कि उभरता हुआ “बहुध्रुवीय पश्चिम” भारत की विदेश नीति की रूपरेखा को किस प्रकार नया रूप दे रहा है। भारत इस परिवर्तन का लाभ विकसित देशों के साथ अपनी सामरिक और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए कैसे उठा सकता है? (250 शब्द, 15 अंक)