IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

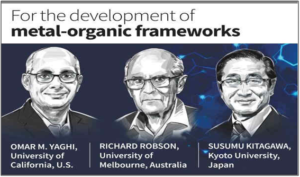

- एक आस्ट्रेलियाई, एक जापानी और एक जॉर्डन-अमेरिकी वैज्ञानिक को धातु-कार्बनिक फ्रेमवर्क (metal-organic frameworks -MOF) नामक पदार्थों की एक श्रेणी की खोज और निर्माण के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया।

रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में:

- पुरस्कार विजेता: 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर याघी को धातु-कार्बनिक ढांचे (एमओएफ) के विकास के लिए दिया गया है।

- महत्व: विशाल सतह क्षेत्र वाले एमओएफ (MOF) छिद्रयुक्त पदार्थों पर उनके अग्रणी कार्य ने गैस भंडारण, उत्प्रेरण और पर्यावरणीय सततता के अनुप्रयोगों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह खोज रासायनिक विज्ञान में एक परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके चिकित्सा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु समाधानों के लिए संभावित लाभ हैं।

- अनुप्रयोग:

- पुरस्कार विजेताओं की अभूतपूर्व खोजों के बाद, रसायनज्ञों ने हजारों विभिन्न MOFs का निर्माण किया है।

- इनमें से कुछ मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में योगदान दे सकते हैं, जिनमें PFAS (रसायनों का एक परिवार जो विषाक्त माना जाता है) को पानी से अलग करना, पर्यावरण में फार्मास्यूटिकल्स के निशान को तोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना या रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करना शामिल है।

- प्रयोग के बारे में:

- यह सब 1989 में शुरू हुआ, जब रिचर्ड रॉबसन ने परमाणुओं के अंतर्निहित गुणों का एक नए तरीके से उपयोग करने का परीक्षण किया। उन्होंने धनावेशित कॉपर आयनों को एक चार भुजाओं वाले अणु के साथ संयोजित किया; इसमें एक रासायनिक समूह था जो प्रत्येक भुजा के अंत में कॉपर आयनों की ओर आकर्षित होता था।

- जब उन्हें मिलाया गया, तो वे एक सुव्यवस्थित, विशाल क्रिस्टल में बंध गए। यह असंख्य गुहाओं से भरे हीरे जैसा था। रॉबसन ने तुरंत इसकी आणविक संरचना की क्षमता को पहचान लिया, लेकिन यह अस्थिर था और आसानी से ढह जाता था।

- हालाँकि, सुसुमु कितागावा और उमर याघी ने इस निर्माण पद्धति को एक मजबूत आधार प्रदान किया; 1992 और 2003 के बीच उन्होंने अलग-अलग क्रांतिकारी खोजों की एक श्रृंखला की।

- कितागावा ने दिखाया कि गैसें संरचनाओं के अंदर और बाहर प्रवाहित हो सकती हैं और भविष्यवाणी की कि MOF को लचीला बनाया जा सकता है। याघी ने एक बहुत ही स्थिर MOF बनाया और दिखाया कि इसे तर्कसंगत डिज़ाइन का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, जिससे इसे नए और वांछनीय गुण प्राप्त हो सकते हैं।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

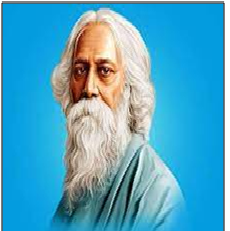

- ओडिशा सरकार ने पुरी स्थित नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान ‘पाथेर पुरी ‘ का जीर्णोद्धार करने तथा उसे संग्रहालय में बदलने की योजना की घोषणा की है।

रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में:

- पृष्ठभूमि: वे ब्रह्म समाज के एक अग्रणी व्यक्ति, देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की 13 संतानों में सबसे छोटे थे। टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, और उनके परिवार में साहित्यिक और सांस्कृतिक शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता था।

- स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा: उन्होंने कई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, जिनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में भी शिक्षा शामिल है, हालांकि उन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की।

- बहुमुखी व्यक्तित्व: रवींद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे, जिन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति के प्रचार में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई। वे एक असाधारण साहित्यकार और प्रख्यात बहुश्रुत थे, जिन्होंने अपने दम पर इस क्षेत्र के साहित्य और संगीत को नया रूप दिया।

- उपनाम: उन्हें ‘गुरुदेव’, ‘कबीगुरु’ और ‘बिस्वकबी’ भी कहा जाता था।

- महात्मा गांधी के साथ संबंध: वह महात्मा गांधी के अच्छे मित्र थे और कहा जाता है कि उन्होंने ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी।

- राष्ट्रीय एकता के समर्थक: उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता ही भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव रास्ता है।

- विश्व धर्म संसद: उन्होंने 1929 और 1937 में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था।

- शिक्षा प्रणाली में योगदान: अपनी सभी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा वे एक दार्शनिक और शिक्षाविद् भी थे, जिन्होंने 1921 में विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने पारंपरिक शिक्षा को चुनौती दी।

- कवि के रूप में योगदान:

- ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की है और उनके गीतों और संगीत को ‘रवींद्र संगीत’ कहा जाता है, जिसकी अपनी विशिष्ट गीतात्मक और प्रवाहपूर्ण शैली है।

- बंगाली गद्य और पद्य के आधुनिकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में गीतांजलि, घरे-बाइरे, गोरा, मानसी, बलाका, सोनार तोरी शामिल हैं। उन्हें उनके गीत ‘ एकला चलो रे’ के लिए भी याद किया जाता है।

- उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ‘भानुसिंह’ उपनाम से अपनी पहली कविताएँ प्रकाशित कीं।

- उन्होंने न केवल दो देशों, भारत और बांग्लादेश, के लिए राष्ट्रगान दिए, बल्कि अपने एक सीलोनवासी छात्र को श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखने के लिए भी प्रेरित किया।

- पुरस्कार:

- 1913 में उन्हें गीतांजलि पर उनके कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

- वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर-यूरोपीय थे।

- 1915 में उन्हें ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (एमएनआरई) ने कहा कि केंद्र सरकार कई अफ्रीकी देशों और द्वीपीय देशों में पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) कार्यक्रम को प्रदर्शित करने पर विचार कर रही है।

पीएम-कुसुम योजना के बारे में:

- लॉन्च: ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिए, एमएनआरई द्वारा 2019 में पीएम-कुसुम लॉन्च किया गया था।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और उसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त सौर ऊर्जा ग्रिड को बेचने की अनुमति देकर उनकी आय में वृद्धि करना भी है।

- योजना के घटक:

- 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत भू-स्थित ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र।

- 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।

- ग्रिड से पहले से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना।

- महत्व:

- यह किसानों को अधिशेष सौर ऊर्जा राज्यों को बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

- यदि किसान अधिशेष बिजली बेचने में सक्षम होंगे , तो उन्हें बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बदले में, इसका अर्थ होगा भूजल का उचित और कुशल उपयोग।

- इस योजना से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, रखरखाव और संचालन में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

- चुनौतियाँ:

- सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की लागत अधिक हो सकती है, तथा कुछ किसानों के पास आवश्यक वित्तपोषण तक पहुंच नहीं हो सकती है।

- बिजली सब्सिडी के कारण बिजली की आवर्ती लागत इतनी कम है कि किसान पानी पंप करते रहते हैं और जल स्तर नीचे चला जाता है।

- विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को ग्रिड में एकीकृत करने से तकनीकी चुनौतियां और स्थिरता संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

स्रोत:

श्रेणी: क्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 8 अक्टूबर को वायु सेना स्टेशन, हिंडन में एक औपचारिक परेड के साथ अपनी 93वीं वर्षगांठ मनाई।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के बारे में:

- स्थापना: भारतीय वायु सेना की आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयर फ़ोर्स की एक सहायक इकाई के रूप में हुई थी। पहला स्क्वाड्रन 1 अप्रैल 1933 को छह अधिकारियों और चार वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन के साथ कार्यरत हुआ।

- पूर्ण विकसित हवाई सेना: 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारतीय वायुसेना भारत की रक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई, जो एक छोटी वायु शाखा से आधुनिक और शक्तिशाली हवाई सेना के रूप में विकसित हुई।

- आदर्श वाक्य: भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य ” नभः ” है। “स्पृशं दीप्तम्” जिसका अर्थ है “शान के साथ आकाश को छूना।” यह भगवद् गीता (अध्याय 11, श्लोक 24) से लिया गया है और भारतीय वायुसेना की वीरता , उत्कृष्टता और असीम महत्वाकांक्षा की भावना को दर्शाता है।

- केंद्र में अशोक चक्र है , जो धार्मिकता और एकता का प्रतीक है, तथा इसके दोनों ओर पंख हैं जो गति, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- संरचना: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को सात कमानों में संगठित किया गया है: पांच परिचालन कमान (पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी) और दो कार्यात्मक कमान (प्रशिक्षण और रखरखाव) ताकि वायु परिसंपत्तियों और कर्मियों की प्रभावी कमान और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

- रैंकिंग: भारतीय वायु सेना (IAF) एक सुपरिभाषित रैंक संरचना रखती है जो अनुशासन, नेतृत्व और स्पष्ट कमान श्रृंखला सुनिश्चित करती है। इसे तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- कमीशन प्राप्त अधिकारी (नेतृत्व और कमान भूमिकाएँ)

- जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) / वारंट रैंक

- गैर-कमीशन अधिकारी (एनसीओ) / एयरमैन।

- प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर:

- 1947 – स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना ने जम्मू और कश्मीर अभियान में भाग लिया।

- 1965 और 1971 – भारत-पाक युद्धों के दौरान प्रमुख योगदान; 1971 की विजय में निर्णायक।

- 1999 – कारगिल युद्ध में भूमिका, उच्च ऊंचाई पर सटीक हवाई हमलों का प्रदर्शन।

- 2025 – तकनीकी आधुनिकीकरण और वैश्विक पहुंच की 93वीं वर्षगांठ।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

- प्रसंग:

- सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर उस वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति मांगी है, जिसने अदालती कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर कागजात फेंके थे।

न्यायालय की अवमानना के बारे में:

- उद्देश्य: न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थाओं को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है, तथा इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडित करने के लिए एक कानूनी तंत्र के रूप में कार्य करती है।

- कानूनी समर्थन:

- जब संविधान को अपनाया गया था, तो न्यायालय की अवमानना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में से एक बनाया गया था।

- इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को भी इसी प्रकार की शक्ति प्रदान की।

- न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 इस विचार को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

- सज़ा/ दंड:

- न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को छह महीने तक के साधारण कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

- आपराधिक अवमानना के मामले में, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने प्रस्ताव पर या महाधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महाधिवक्ता की लिखित सहमति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है।

न्यायालय की अवमानना के प्रकार:

- सिविल अवमानना: न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(बी) सिविल अवमानना को न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन के रूप में परिभाषित करती है।

- आपराधिक अवमानना: न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(सी) आपराधिक अवमानना को किसी भी मामले के प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य चित्रण द्वारा, या अन्यथा) या किसी भी अन्य कार्य को करने के रूप में परिभाषित करती है जो:

- किसी न्यायालय को बदनाम करता है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके प्राधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या

- किसी न्यायिक कार्यवाही के उचित क्रम में पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या

- किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या न्याय प्रशासन में बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 2: राजनीति और शासन - नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय)

संदर्भ (परिचय)

निवारक निरोध, एक औपनिवेशिक काल की व्यवस्था जिसका उद्देश्य अपराधों को घटित होने से पहले ही रोकना था, भारत के लोकतंत्र की एक चिंताजनक विशेषता बन गई है। सर्वोच्च न्यायालय की बार-बार की चेतावनियों के बावजूद, इसका व्यापक उपयोग स्वतंत्रता, समानता और उचित प्रक्रिया - जो संवैधानिक न्याय के स्तंभ हैं - के लिए ख़तरा है।

संवैधानिक और न्यायिक चिंताएँ

- स्वतंत्रता पर न्यायिक सुरक्षा उपाय: धन्या एम. बनाम केरल राज्य (2025) मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने केरल असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (केएएपीए) के तहत निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसी असाधारण शक्ति का उपयोग संयम से और केवल संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ किया जाना चाहिए।

- लोक व्यवस्था बनाम कानून-व्यवस्था: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निवारक निरोध का इस्तेमाल सामान्य "कानून-व्यवस्था" के मुद्दों पर नहीं, बल्कि केवल तभी किया जा सकता है जब "लोक व्यवस्था" खतरे में हो। फिर भी, KAAPA जैसे राज्य कानूनों ने "गुंडा" और "उपद्रवी" की व्यापक परिभाषाएँ देकर इस रेखा को धुंधला कर दिया है।

- औपनिवेशिक विरासत और संवैधानिक सन्निहितता: निवारक निरोध की जड़ें 1818 के बंगाल विनियमन में निहित हैं , जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया था। अपनी औपनिवेशिक प्रकृति के बावजूद, इसे स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद 22(3)-(7) के माध्यम से बरकरार रखा गया, जिससे एक संवैधानिक स्थान बना जहाँ स्वतंत्रता बिना किसी निशान के लुप्त हो सकती है।

- कार्यकारी शक्ति का न्यायिक समर्थन: ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले में , सर्वोच्च न्यायालय ने बिना मुकदमे के हिरासत को बरकरार रखा, अनुच्छेद 22 को अनुच्छेद 14, 19 और 21 से अलग कर दिया। इस फैसले ने निवारक हिरासत को सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा "पुलिस-कांस्टेबल संविधान" कहा गया।

- मेनका गांधी के बाद की असंगतता: हालांकि मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने घोषित किया कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कोई भी कानून "निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित" होना चाहिए, लेकिन ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1982) में न्यायालय ने माना कि निवारक निरोध को उस मानक पर नहीं परखा जा सकता है - जिससे अनुच्छेद 22 को शेष अधिकार ढांचे से अलग कर दिया गया।

आलोचनाएँ और कमियाँ

- मौलिक अधिकारों का ह्रास: अनुच्छेद 22 भारत के संविधान में एक "बरमूडा त्रिभुज" बन गया है, जहां समानता, स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया के अधिकार गायब हो जाते हैं, जिससे बंदियों को संवैधानिक संरक्षण से अलग कर दिया जाता है।

- कार्यकारी अतिक्रमण: निवारक निरोध कानून सरकारों के लिए असहमति को दबाने, जमानत आदेशों को दरकिनार करने तथा राजनीतिक विपक्ष या विरोध आंदोलनों को निशाना बनाने का एक सुविधाजनक उपकरण बन गए हैं।

- कमजोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: अधिकारियों की "व्यक्तिपरक संतुष्टि" के आधार पर हिरासत में लेने से ठोस सबूत के बिना गिरफ्तारी की अनुमति मिल जाती है, जिससे न्यायिक जांच की बहुत कम गुंजाइश बचती है।

- औपनिवेशिक निरंतरता: ब्रिटिश शासन के तहत जो एक आपातकालीन उपकरण था, वह अब भारत के लोकतांत्रिक शासन के एक सामान्य भाग के रूप में अंतर्निहित हो गया है, जो स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों के विपरीत है।

- जांच मानकों में गिरावट: जैसा कि ग्रैनविले ऑस्टिन ने चेतावनी दी थी, बिना परीक्षण के हिरासत पर निर्भरता "पुलिस जांच और अभियोजन कौशल में कमी" पैदा करती है, जिससे कानून के शासन में विश्वास कमजोर होता है।

सुधार और सिफारिशें

- गंभीर खतरों तक सीमित रखना: निवारक निरोध को आतंकवाद या अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे गंभीर मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, न कि नियमित प्रशासनिक मुद्दों तक।

- अनुच्छेद 21 के संरक्षण को एकीकृत करना: मेनका गांधी के निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया मानकों को निवारक निरोध तक बढ़ाया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजबूत औचित्य के बिना स्वतंत्रता पर अंकुश न लगाया जाए।

- न्यायिक निगरानी को मजबूत करना: न्यायालयों को हिरासत की अधिक बार समीक्षा करनी चाहिए, तथा दुरुपयोग की जांच के लिए सलाहकार बोर्डों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।

- दायरा निर्धारित करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना: "सार्वजनिक व्यवस्था" और "आदतन अपराधी" जैसे शब्दों की स्पष्ट और संकीर्ण परिभाषाएँ आवश्यक हैं। नज़रबंदी आदेशों में लिखित और समीक्षा योग्य कारण शामिल होने चाहिए।

- पुलिस और जांच में सुधार: पुलिस दक्षता और अभियोजन प्रणाली में सुधार से निरोध कानूनों पर निर्भरता कम होगी और साक्ष्य-आधारित न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

निवारक निरोध भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में सबसे गहरे अंतर्विरोधों में से एक है—एक औपनिवेशिक अवशेष जो उदारवादी ढाँचे के भीतर विद्यमान है। धन्या एम. मामले में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया चेतावनी ए.के. गोपालन और ए.के. रॉय के सिद्धांतों की पुनः जाँच करने की माँग को पुनर्जीवित करती है । जब तक निवारक निरोध को अत्यंत असाधारण परिस्थितियों तक सीमित नहीं रखा जाता, तब तक भारत अपने "संवैधानिक सुरक्षा" को नियंत्रण के एक स्थायी साधन में बदलने का जोखिम उठाता है, जिससे वह स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाती है जिसकी वह रक्षा करना चाहता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

निवारक निरोध का उद्देश्य एक असाधारण सुरक्षा उपाय था, लेकिन यह एक नियमित प्रशासनिक उपकरण बन गया है। न्यायिक निर्णयों की सहायता से इसके संवैधानिक आधार का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 2: शासन – जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय)

संदर्भ (परिचय): तेलंगाना के सिगाची इंडस्ट्रीज, शिवकाशी के गोकुलेश फायरवर्क्स और चेन्नई के एन्नोर थर्मल प्लांट में हुई हालिया त्रासदियां एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करती हैं कि- भारत की कार्यस्थल सुरक्षा बिगड़ रही है, जो श्रमिकों के अधिकारों के क्षरण और श्रम कानूनों के कमजोर प्रवर्तन को दर्शाती है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं की प्रकृति और कारण

- लापरवाही और लाभ-प्रेरित व्यवहार: सिगाची कारखाने में विस्फोट जैसी औद्योगिक दुर्घटनाएँ संयोगवश नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण होती हैं। रासायनिक रिएक्टर को अनुमत तापमान से दोगुने तापमान पर चलाया गया था, अलार्म खराब हो गए थे, और कोई सुरक्षा पर्यवेक्षण या आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं थी।

- निवारक उपायों की विफलता: पुरानी मशीनें, रखरखाव की अनदेखी और अप्रशिक्षित कर्मचारी सुरक्षा मानदंडों के खराब क्रियान्वयन को दर्शाते हैं। एन्नोर में, 10 मीटर ऊँचा कोयला-संचालन ढाँचा ढह गया, संभवतः दोषपूर्ण डिज़ाइन और कमज़ोर मचान के कारण, जिससे सुरक्षा में लगातार कम निवेश का पता चलता है।

- ILO की वैश्विक चेतावनी: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का कहना है कि औद्योगिक दुर्घटनाएँ शायद ही कभी अचानक होती हैं—ये प्रबंधन द्वारा लागत में कटौती, काम के घंटे बढ़ाने और श्रमिकों को असुरक्षित परिस्थितियों में धकेलने के कारण होती हैं। दुनिया भर में कार्यस्थल पर होने वाली लगभग चार में से एक घातक मौत अकेले भारत में होती है।

- अपंजीकृत और अनौपचारिक श्रमिक: ज़्यादातर पीड़ित अनौपचारिक या संविदात्मक कार्यबल से संबंधित हैं, जिनके रोज़गार का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। प्रवेश रजिस्टर, सुरक्षा ऑडिट और जवाबदेही का अभाव हताहतों की वास्तविक संख्या को छुपाता है।

- दंड से मुक्ति की संस्कृति: सरकारें अक्सर नियोक्ताओं को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने के बजाय सार्वजनिक निधि से अनुग्रह भुगतान की घोषणा करती हैं, मुआवजे को दान में बदल देती हैं और कॉर्पोरेट लापरवाही को छुपाती हैं।

आलोचनाएँ और कमियाँ

- श्रम कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन: निरीक्षण-आधारित विनियमन की जगह स्व-प्रमाणन ने ले ली है , जिससे निगरानी कमज़ोर हो गई है। नियोक्ताओं पर बहुत कम जाँच-पड़ताल होती है, और दंड या तो विलंबित होते हैं या प्रतीकात्मक होते हैं।

- सुरक्षात्मक ढाँचों का कमजोर होना: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSHWC) संहिता, 2020 का उद्देश्य कारखाना अधिनियम, 1948 को प्रतिस्थापित करना है, लेकिन यह श्रमिक सुरक्षा को वैधानिक अधिकार से घटाकर कार्यकारी विवेकाधिकार बना देता है, जिससे जवाबदेही कमजोर हो जाती है।

- अपर्याप्त मुआवजा तंत्र: श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 मौजूद हैं, लेकिन मुआवजा अल्प और विलंबित है, जो जीवन भर की आय हानि को कवर करने में विफल है।

- अधिक काम और असुरक्षित स्थितियां: राज्यों ने महामारी के बाद काम के घंटे बढ़ा दिए हैं, जैसे कि 2023 में कर्नाटक ने, दैनिक सीमा बढ़ा दी है और आराम की अवधि कम कर दी है – ऐसे कारक जो सीधे तौर पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता करते हैं।

- अनौपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा: भारत के 90% से ज़्यादा कार्यबल अनौपचारिक नौकरियों में लगे होने के कारण, सुरक्षा कवरेज न्यूनतम है। अपंजीकृत रोज़गार का मतलब है कि पीड़ितों के परिवारों के लिए कोई क़ानूनी सहारा या मुआवज़ा नहीं।

सुधार और आगे की राह

- कार्यस्थल सुरक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बहाल करना: सुरक्षा और स्वास्थ्य को गैर-परक्राम्य अधिकारों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि कार्यकारी विवेक के मामलों के रूप में।

- निरीक्षण को प्रवर्तन के रूप में पुनः स्थापित करें: उल्लंघनों के लिए आकस्मिक निरीक्षण और कठोर दंड को वर्तमान स्व-प्रमाणन मॉडल के स्थान पर लाया जाना चाहिए, जो असुरक्षित प्रथाओं को छिपाने में सक्षम बनाता है।

- नियोक्ताओं की आपराधिक जवाबदेही: कानून में नियोक्ताओं को रोके जा सकने वाली मौतों और चोटों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, तथा केवल वित्तीय दंड के बजाय अभियोजन के माध्यम से निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करें: सुरक्षा कानूनों और मुआवजे का दायरा अनुबंधित और अनौपचारिक मजदूरों सहित सभी श्रेणियों के श्रमिकों तक बढ़ाया जाए।

- संस्थागत तंत्र को मजबूत करना: अनुपालन की निगरानी करने और उच्च जोखिम वाले उद्योगों की स्वतंत्र लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभागों, औद्योगिक सुरक्षा निदेशालयों और ट्रेड यूनियनों को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

भारत का औद्योगिक परिदृश्य कानून और व्यवहार के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हमें याद दिलाता है, दुर्घटनाएँ अपरिहार्य नहीं हैं—वे उपेक्षा और लालच का परिणाम हैं। सिगाची या एन्नोर जैसी त्रासदी को रोकने के लिए, कार्यस्थल सुरक्षा को एक प्रमुख श्रम अधिकार के रूप में बहाल किया जाना चाहिए, उल्लंघनों के लिए नियोक्ताओं को आपराधिक दायित्व का सामना करना होगा, और राज्य को गरिमा के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि आपदा का मूकदर्शक।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति कार्यस्थल सुरक्षा और श्रम अधिकारों के कमज़ोर होने को दर्शाती है। इस कमी के कारणों पर चर्चा कीजिए और देश में व्यावसायिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए सुधार सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

(जीएस पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध – भारत और इसकी विदेश नीति, विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव)

संदर्भ (परिचय)

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के बीच बदलते शक्ति समीकरणों के बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है – जो एक व्यावहारिक, अनुकूली दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र वैश्विक ध्रुव के रूप में भारत के उदय को गति देना है।

सामरिक स्वायत्तता का अर्थ और विकास

- विचारधारा से व्यावहारिकता तक: जयशंकर रणनीतिक स्वायत्तता को एक अमूर्त आदर्श के रूप में नहीं बल्कि एक कार्यप्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं – जो एक लचीली, संदर्भ-आधारित रणनीति है जो भारत को निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़ने की अनुमति देती है।

- ऐतिहासिक निरंतरता: आज़ादी के बाद जब भारत काफ़ी कमज़ोर था, तब भी उसने किसी एक गुट के साथ गठबंधन करने से परहेज़ किया। आज, एक मज़बूत राष्ट्र के रूप में, यह विकल्प की स्वतंत्रता भारत की विदेश नीति की पहचान का अभिन्न अंग बनी हुई है।

- अनुकूलनशीलता और लचीलेपन से जुड़ी: जयशंकर के अनुसार, रणनीतिक स्वायत्तता स्वतः नहीं आती। इसके लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता होती है—वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार नीतियों को “संशोधित, ताज़ा और पुनर्गणित” करना, बिना किसी एक साझेदार से बंधे हुए।

- अनिर्णय के रूप में गलत व्याख्या से बचें: मंत्री महोदय स्वायत्तता को तटस्थ रहने के समान न मानने की चेतावनी देते हैं। इसके बजाय, सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, गठबंधनों में ज़बरदस्ती का विरोध करते हुए उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए जो भारत के दीर्घकालिक हितों से मेल खाते हों।

- उद्देश्य – भारत के उत्थान में तेजी लाना: रणनीतिक स्वायत्तता का तात्पर्य अंततः सभी शक्तियों के साथ संबंधों का उपयोग करना है – चाहे वह अमेरिका, रूस, यूरोप या वैश्विक दक्षिण हो – ताकि भारत की वृद्धि, सुरक्षा और एक प्रमुख वैश्विक अभिनेता के रूप में उसकी स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- पाकिस्तान के साथ फिर से जुड़ाव: भारत की आर्थिक और भू-राजनीतिक बढ़त के बावजूद, भारत-पाक विवादों में मध्यस्थता के हालिया अमेरिकी संदर्भों ने तुलनाओं को फिर से जन्म दिया है। जयशंकर घरेलू राजनीतिक बयानबाज़ी को भारत की छवि को पाकिस्तान की अस्थिरता से फिर से जोड़ने की अनुमति देने के प्रति आगाह करते हैं।

- घरेलू राजनीतिकरण: संपादकीय में कहा गया है कि घरेलू स्तर पर पाकिस्तान विरोधी लोकलुभावनवाद से स्व-प्रदत्त “हाइफ़नेशन” का खतरा है, जो एक परिपक्व शक्ति के रूप में भारत के अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास और विश्वसनीयता को कमजोर करता है।

- वैश्विक शक्ति समूहों से दबाव: अमेरिका, चीन और रूस के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, भारत की दुविधापूर्ण या अवसरवादी बने बिना संतुलन बनाए रखने की क्षमता की परीक्षा ले सकती है।

- आर्थिक और सामरिक निर्भरता: पश्चिमी प्रौद्योगिकी और रूसी रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता स्वायत्तता के लिए व्यावहारिक सीमाएं पैदा करती है, जब तक कि विविधीकरण और स्वदेशीकरण को मजबूत नहीं किया जाता।

- तटस्थता की धारणा: वैश्विक संकट के समय – यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संघर्ष – भारत की सतर्क कूटनीति को स्वतंत्रता के बजाय अनिर्णय के रूप में गलत समझा जा सकता है, जिसके लिए रणनीतिक इरादे की स्पष्ट अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है।

सुधार और आगे की राह

- नीति अनुकूलनशीलता को संस्थागत बनाना: विदेश मंत्रालय और नीति आयोग के भीतर चुस्त नीतिगत ढांचे का निर्माण करना, जो उभरते राष्ट्रीय हितों के आधार पर बाह्य साझेदारियों के त्वरित पुनर्संयोजन को सक्षम बनाए।

- बहुध्रुवीय जुड़ाव को गहरा करना: किसी एक शक्ति धुरी पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने के लिए यूरोप, आसियान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।

- आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना: आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को रणनीतिक स्वायत्तता के भौतिक आधार को मजबूत करना चाहिए।

- घरेलू राजनीति को विदेश नीति से अलग रखें: कूटनीति को लोकलुभावन आख्यानों से अलग रखें, तथा इसके स्थान पर भारत की दीर्घकालिक छवि को एक स्थिर और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देखने पर ध्यान केंद्रित करें।

- मूल्य-आधारित यथार्थवाद को बढ़ावा दें: स्वायत्तता को विश्वसनीयता के साथ जोड़ें – भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करें जो अपने हितों को आगे बढ़ाते हुए अधिक न्यायसंगत, बहुध्रुवीय और सहयोगी विश्व व्यवस्था में योगदान देता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था प्रतिस्पर्धी गुटों में विभाजित होती जा रही है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता एक विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। इसे गतिशील, राष्ट्रीय क्षमता में निहित और घरेलू राजनीतिक बाधाओं से मुक्त रहना होगा। सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाकर, भारत अनिश्चित विश्व में स्थिरता और विकास के एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभर सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

उत्तरोत्तर खंडित होती विश्व व्यवस्था में, सामरिक स्वायत्तता भारत की विदेश नीति का केंद्रबिंदु बनी हुई है। इसके विकास, समकालीन प्रासंगिकता और महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के बीच इसे बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)