IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

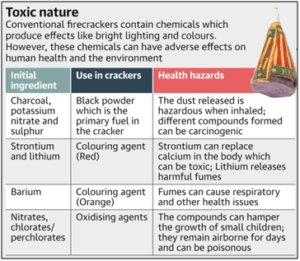

- दीपावली से पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आतिशबाजी पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील दी और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित हरित आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति दे दी।

ग्रीन क्रैकर्स के बारे में:

- प्रकृति: हरित पटाखों को ‘पर्यावरण अनुकूल’ पटाखे कहा जाता है और ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम वायु और ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं।

- डिजाइनकर्ता: इन पटाखों को पहली बार 2018 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तत्वावधान में राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा डिजाइन किया गया था।

- उद्देश्य: ये पटाखे पारंपरिक पटाखों में मौजूद कुछ खतरनाक तत्वों को कम प्रदूषणकारी पदार्थों से प्रतिस्थापित करते हैं, जिसका उद्देश्य शोर की तीव्रता और उत्सर्जन को कम करना है।

- ध्वनि की सीमा: सामान्य पटाखे 160-200 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि हरित पटाखों से ध्वनि लगभग 100-130 डेसिबल तक सीमित होती है।

- विशेषताएँ:

- अधिकांश हरित पटाखों में बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है, जो पारंपरिक पटाखों में सबसे खतरनाक घटक है।

- एल्युमीनियम जैसे वैकल्पिक रसायनों का उपयोग किया जाता है, साथ ही आर्सेनिक और अन्य हानिकारक प्रदूषकों के स्थान पर कार्बन का उपयोग किया जाता है।

- हरे पटाखों के प्रकार:

- SWAS – Safe Water Releaser: ये पटाखे सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करते हैं, और इस प्रकार कुछ प्रमुख प्रदूषकों के बजाय जल वाष्प छोड़ते हैं। इसमें तनुकारकों का भी उपयोग होता है, और इस प्रकार यह कणिकीय पदार्थ (PM) उत्सर्जन को 30% तक नियंत्रित करने में सक्षम है।

- STAR – सुरक्षित थर्माइट क्रैकर: SWAS की तरह, स्टार में भी सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, और कणिकीय धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के अलावा, इसमें ध्वनि की तीव्रता भी कम होती है।

- SAFAL – सुरक्षित न्यूनतम एल्युमीनियम : यह एल्युमीनियम की जगह मैग्नीशियम का उपयोग करता है और इस प्रकार प्रदूषकों का स्तर कम करता है।

- उत्पादन: तीनों प्रकार के हरित पटाखों का उत्पादन वर्तमान में केवल सीएसआईआर द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा ही किया जा सकता है।

- प्रमाणीकरण: पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को यह प्रमाणित करने का कार्य सौंपा गया है कि पटाखे आर्सेनिक, पारा और बेरियम रहित हैं, तथा एक निश्चित सीमा से अधिक शोर नहीं करते हैं।

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के बारे में:

- मंत्रालय: पीईएसओ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन एक कार्यालय है।

- स्थापना: इसकी स्थापना 1898 में विस्फोटकों, संपीड़ित गैसों और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

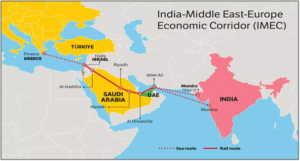

- आईएमईसी में भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच समुद्री संपर्क के उन्नयन के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के बंदरगाहों से सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजरायल के हाइफा बंदरगाह तक हाई-स्पीड रेलगाड़ियां चलाने की परिकल्पना की गई है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के बारे में:

- लॉन्च: IMEC एक रणनीतिक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पहल है जिसे नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से लॉन्च किया गया।

- सदस्य: हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, समुद्री लाइनों, ऊर्जा पाइपलाइनों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक एकीकृत नेटवर्क विकसित करना है।

- बीआरआई का विकल्प: आईएमईसी राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता किए बिना पारदर्शी, टिकाऊ और ऋण-मुक्त बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर खुद को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है।

- पीजीआईआई का हिस्सा: यह पहल 2021 में जी7 द्वारा शुरू की गई वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी (पीजीआईआई) का एक हिस्सा है।

- सहयोग पर ध्यान: IMEC में व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए ऊर्जा पाइपलाइन, स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना और समुद्र के नीचे केबल शामिल हैं।

- गलियारे: आईएमईसी के दो भाग हैं – पूर्वी गलियारा (भारत से खाड़ी तक) और उत्तरी गलियारा (खाड़ी से यूरोप तक)।

- भारत के लिए महत्व:

- स्वेज नहर समुद्री मार्ग की तुलना में आईएमईसी से रसद लागत में 30% तक की कमी आएगी तथा परिवहन समय में 40% तक की कमी आएगी, जिससे भारतीय निर्यात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

- OSOWOG के साथ तालमेल: भारत की एक सूर्य – एक विश्व – एक ग्रिड (OSOWOG) पहल आईएमईसी के ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है, जिससे भारत मध्य पूर्व से सौर और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से समृद्ध क्षेत्र है।

- यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में, जिससे भारत को कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच बनाने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी।

- बाधा: 2023 में इजरायल-हमास संघर्ष के कारण इस परियोजना को बड़ा झटका लगा। मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अस्थिरता ने अस्थायी रूप से इसकी गति धीमी कर दी है।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) में लंबे समय से लंबित रिक्तियों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के बारे में:

- उत्पत्ति: अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) की स्थापना 1978 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और 1984 में इसे नव निर्मित कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

- प्रकृति: यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। पहला वैधानिक आयोग 17 मई 1993 को गठित किया गया था। 1988 में, कल्याण मंत्रालय ने भाषाई अल्पसंख्यकों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया।

- उद्देश्य: इसका गठन अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से किया गया था।

- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं, सभी को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, लेकिन पूर्ण निकाय के अभाव के कारण अकुशलता की चिंता बनी रहती है।

- सदस्यों की पात्रता: प्रत्येक सदस्य को छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक से संबंधित होना चाहिए: जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन हैं।

- शक्तियां: इसके पास अर्ध-न्यायिक शक्तियां हैं और प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है।

- निष्कासन: केंद्र सरकार एनसीएम के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकती है यदि वे:

- दिवालिया घोषित कर दिए जाते हैं,

- अपने कर्तव्यों के अलावा वेतनभोगी रोजगार अपनाएं,

- कार्य करने से इंकार कर देना या असमर्थ हो जाना,

- न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क घोषित किया गया हो,

- अपने पद का दुरुपयोग करें, या

- नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।

भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में:

- संविधान द्वारा परिभाषित नहीं: भारत का संविधान ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की कोई परिभाषा नहीं देता, लेकिन संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 अल्पसंख्यक को “केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय” के रूप में परिभाषित करता है।

- अल्पसंख्यक समुदायों की सूची: कल्याण मंत्रालय द्वारा 1993 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत सरकार ने शुरुआत में पाँच धार्मिक समुदायों – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी – को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी थी। बाद में, 2014 में, जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।

स्रोत:

श्रेणी: विविध

प्रसंग:

- बदलते वैश्विक गतिशीलता परिदृश्य में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने अपने पासपोर्ट की शक्ति में उल्लेखनीय गिरावट देखी है, यह जानकारी 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक से मिली है, जो विश्व के सबसे अधिक यात्रा-अनुकूल पासपोर्टों की रैंकिंग करता है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में:

- प्रकृति: हेनले पासपोर्ट सूचकांक वैश्विक पासपोर्टों को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है, जहां उनके धारक बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, तथा यह डेटा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) से प्राप्त होता है।

- शक्तिशाली पासपोर्ट की परिभाषा: इसे यात्रा के लिए खुलेपन, वीजा आवेदनों, लंबी प्रक्रिया समय या नौकरशाही बाधाओं से निपटने के बिना अधिक देशों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- प्रकाशक: यह वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया गया है।

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के निष्कर्ष:

- 2025 की रैंकिंग में शीर्ष पर तीन एशियाई देश हैं: सिंगापुर 193 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुंच के साथ शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद 190 गंतव्यों के साथ दक्षिण कोरिया और 189 गंतव्यों के साथ जापान का स्थान है।

- भारत का पासपोर्ट 57 देशों में वीजा-मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए 85वें स्थान पर आ गया है, जो 2024 में 59 देशों से नीचे है। यह इस वर्ष की शुरुआत में 77वें स्थान से और गिरावट दर्शाता है, जो सूचकांक के अनुसार लगातार गिरावट को रेखांकित करता है।

- सूचकांक के 20 साल के इतिहास में पहली बार, संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक शीर्ष 10 से बाहर हो गया है। अमेरिकी पासपोर्ट अब दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर है, जो 227 में से 180 गंतव्यों तक वीजा-मुक्त पहुंच प्रदान करता है।

स्रोत:

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

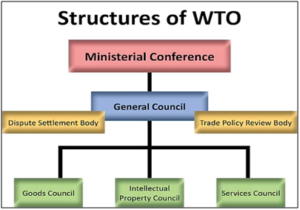

- चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और बैटरियों पर नई दिल्ली द्वारा दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बारे में:

- गठन: WTO का गठन टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-94) के बाद 123 देशों द्वारा 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित मारकेश समझौते के तहत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1995 में WTO का जन्म हुआ।

- उद्देश्य: यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को विनियमित करने के लिए किया गया है।

- उत्तराधिकारी: WTO ने GATT का स्थान लिया, जिसने 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित किया था। GATT ने वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि WTO ने वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार को शामिल किया, जिसमें सृजन, डिजाइन और आविष्कार शामिल हैं।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

- सदस्य: इसमें 166 देश शामिल हैं, जो वैश्विक व्यापार के 98% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- शासी निकाय:

- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी): यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकारी है।

- विवाद निपटान निकाय (डीएसबी): यह व्यापार विवादों का समाधान करता है।

- प्रमुख विश्व व्यापार संगठन समझौते:

- TRIMS (व्यापार-संबंधित निवेश उपाय): यह उन उपायों पर प्रतिबंध लगाता है जो विदेशी उत्पादों के विरुद्ध भेदभाव करते हैं, जैसे स्थानीय सामग्री की आवश्यकताएं।

- TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू): यह बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विवादों का समाधान करता है।

- AoA (कृषि पर समझौता): यह कृषि व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है, तथा बाजार पहुंच और घरेलू समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(प्रासंगिकता: यूपीएससी जीएस पेपर III – बुनियादी ढांचा: ऊर्जा; अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव; प्रौद्योगिकी का विकास और औद्योगिक विकास)

संदर्भ (परिचय)

2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए भारत का रास्ता लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने पर निर्भर करता है - जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी, बैटरी भंडारण और हरित औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व

- हरित प्रौद्योगिकी आधार: महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रणालियों के मूल को शक्ति प्रदान करते हैं - ईवी बैटरियों के लिए लिथियम और कोबाल्ट, पवन टर्बाइनों और मोटरों के लिए नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे आरईई , और बैटरी एनोड के लिए ग्रेफाइट ।

- आर्थिक चालक: भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाज़ार 2030 तक ₹1.8 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है , जो 49% CAGR (नीति आयोग, 2023) की दर से बढ़ रहा है। बैटरी स्टोरेज बाज़ार , जिसका मूल्य 2023 में 2.8 बिलियन डॉलर था , 2030 तक पाँच गुना बढ़ने की उम्मीद है।

- रणनीतिक आवश्यकता: जैसे-जैसे जीवाश्म ईंधन प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा सुरक्षा को परिभाषित करेंगे । लिथियम (100%), कोबाल्ट (100%), और आरईई (90%) के लिए आयात पर भारत की निर्भरता 20वीं सदी की तेल निर्भरता के समान जोखिम पैदा करती है।

- जलवायु प्रतिबद्धताएं: ये खनिज भारत के ऊर्जा परिवर्तन रोडमैप और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए अपरिहार्य हैं - दोनों ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं ।

मुख्य तर्क

(क) आयात निर्भरता और वैश्विक संकेन्द्रण

- भारत का महत्वपूर्ण खनिज आयात 2030 तक 20 बिलियन डॉलर को पार कर सकता है (नीति आयोग)।

- चीन REE खनन के 60% और प्रसंस्करण के 85% पर नियंत्रण रखता है , जबकि इंडोनेशिया 40% निकल का शोधन करता है , जिससे आपूर्ति संबंधी बड़ा जोखिम पैदा होता है।

- चीन द्वारा 2023 तक गैलियम और जर्मेनियम पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों ने वैश्विक निर्भरता की नाजुकता को उजागर कर दिया है।

(ख) घरेलू अन्वेषण और उभरती संभावनाएं

- जीएसआई ने 5.9 मिलियन टन लिथियम की खोज की में रियासी , जम्मू और कश्मीर - भारत का पहला प्रमुख भंडार।

- ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नीलामी में लिथियम, ग्रेफाइट और आरईई शामिल हैं।

- एमएमडीआर अधिनियम 2023 ने 20 महत्वपूर्ण खनिजों को निजी अन्वेषण के लिए खोल दिया , जिससे एफडीआई की संभावना बढ़ गई।

(ग) संस्थागत और रणनीतिक प्रयास

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (₹34,300 करोड़) का लक्ष्य अन्वेषण, खनन और पुनर्चक्रण है।

- KABIL अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर रहा है ; आईआरईएल और एनएमडीसी आरईई निष्कर्षण का विस्तार कर रहे हैं।

- भारत-ऑस्ट्रेलिया और भारत-अमेरिका साझेदारियां प्रौद्योगिकी साझाकरण और विविध सोर्सिंग को बढ़ावा देती हैं।

(घ) पुनर्चक्रण और शहरी खनन

- भारत में प्रतिवर्ष 3.9 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न होता है ; केवल 10% का ही पुनर्चक्रण किया जाता है (सीपीसीबी 2022)।

- बैटरी अपशिष्ट नियम 2022 का लक्ष्य 2030 तक 70% पुनर्चक्रण करना है ।

- एटेरो रीसाइक्लिंग और लोहुम क्लीनटेक ई-कचरा पुनर्प्राप्ति में अग्रणी हैं, जो संभावित रूप से खनिज मांग का 15-20% पूरा कर सकते हैं (टीईआरआई 2023)।

(ई) वैश्विक साझेदारी और खनिज कूटनीति

- क्वाड और आईपीईएफ के तहत , भारत लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ सहयोग करता है।

- भारत -ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप (2023) ने संयुक्त परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई ।

- भारत बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से लिथियम, कोबाल्ट और आरईई को सुरक्षित करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) में शामिल हो गया।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- कम मूल्य संवर्धन: भारत वैश्विक REE उत्पादन में 1% से भी कम का योगदान देता है और इसमें शोधन प्रौद्योगिकी का अभाव है, जिसके कारण कच्चे अयस्कों का निर्यात करना पड़ता है।

- संस्थागत ओवरलैप: कई मंत्रालय (खान, एमएनआरई, एमईआईटीवाई, वाणिज्य) खंडित कार्यान्वयन की ओर ले जाते हैं।

- निजी क्षेत्र की अनिच्छा: लंबी अवधि की उत्पादन अवधि, उच्च अन्वेषण लागत और विनियामक देरी निजी निवेश को बाधित करती है।

- पर्यावरणीय संवेदनशीलता: लिथियम और आरईई के खनन में काफी मात्रा में पानी की खपत होती है और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है; ईएसजी अनुपालन कमजोर बना हुआ है।

- प्रौद्योगिकी अंतराल: आयातित प्रसंस्करण और पृथक्करण प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता घरेलू नवाचार क्षमता को सीमित करती है।

आवश्यक सुधार और उपाय

- NCMM को प्रभावी ढंग से संचालित करना: समयबद्ध अन्वेषण लक्ष्यों को परिभाषित करना , एआई-आधारित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों का उपयोग करना, और परिणामों को उत्पादन प्रोत्साहनों से जोड़ना।

- प्रसंस्करण और शोधन केन्द्रों का निर्माण: खनिज समृद्ध राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत राष्ट्रीय आरईई और बैटरी धातु रिफाइनरियों की स्थापना ।

- रणनीतिक भण्डारण: रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व के समान एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज रिजर्व बनाएं ।

- पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना: कर छूट के माध्यम से शहरी खनन स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना और स्वच्छ भारत 2.0 के तहत ई-कचरा संग्रह को एकीकृत करना ।

- वैश्विक संयुक्त उद्यम: रियायती ऋण लाइनों और एक्जिम बैंक समर्थन के माध्यम से लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में KABIL के पदचिह्न का विस्तार करना।

- अनुसंधान एवं विकास में निवेश: खनिज प्रतिस्थापन, पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण और उन्नत बैटरी रसायन विज्ञान के लिए आईआईटी, सीएसआईआर-एनएमएल और एआरसीआई के बीच सहयोग को मजबूत करना ।

निष्कर्ष

महत्वपूर्ण खनिज नए रणनीतिक संसाधन क्षेत्र हैं । भारत को मज़बूत घरेलू खनन, तकनीकी साझेदारियों और चक्रीय अर्थव्यवस्था नवाचार के माध्यम से कच्चे तेल के आयातक से मूल्य-श्रृंखला भागीदार के रूप में परिवर्तित होना होगा । विज्ञान, स्थिरता और कूटनीति द्वारा समर्थित एक सुसंगत, तथ्य-आधारित खनिज नीति भारत को एक महत्वपूर्ण खनिज शक्ति और हरित विकास में अग्रणी बना देगी ।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। घरेलू महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में आने वाली प्रमुख बाधाओं का परीक्षण कीजिए और उन्हें दूर करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द हिंदू

(प्रासंगिकता: यूपीएससी जीएस पेपर II – न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; महिलाओं की भूमिका और लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

निचली न्यायपालिका में प्रगति के बावजूद, जहां न्यायाधीशों में लगभग 38% महिलाएं हैं, भारत की उच्च न्यायपालिका अभी भी पुरुष-प्रधान बनी हुई है – सर्वोच्च न्यायालय में केवल 3.1% और उच्च न्यायालयों में 14% महिलाएं हैं, जो गहरे प्रणालीगत असंतुलन को दर्शाता है।

मुख्य तर्क

- उच्च न्यायपालिका में घोर लैंगिक असमानता : इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार , सर्वोच्च न्यायालय के 34 न्यायाधीशों में से केवल एक महिला न्यायाधीश हैं , और उच्च न्यायालय की अध्यक्षता केवल एक महिला मुख्य न्यायाधीश करती है। विविधता का यह अभाव न्याय प्रदान करने में प्रतिनिधित्व को कम करता है और समानता के संवैधानिक वादे को कमज़ोर करता है।

- कॉलेजियम प्रणाली एक संरचनात्मक बाधा के रूप में : वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली —जो वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक अलग-थलग नेटवर्क है—में पारदर्शिता और समावेशिता सीमित है। कुलीन कानूनी हलकों से बाहर महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों को अक्सर नामांकन नेटवर्क तक पहुँच नहीं मिलती, जिससे नियुक्तियों में पुरुषों का प्रभुत्व बना रहता है।

- समावेशन के एक आदर्श के रूप में निचली न्यायपालिका : प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के कारण अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 38% है , जो अनौपचारिक पूर्वाग्रह के बिना योग्यता-आधारित प्रवेश सुनिश्चित करती हैं। हालाँकि, 2023 की सर्वोच्च न्यायालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 20% जिला न्यायालयों में महिलाओं के लिए अलग शौचालयों का अभाव है , जो भागीदारी को बनाए रखने के लिए लैंगिक-संवेदनशील बुनियादी ढाँचे और पदोन्नति की आवश्यकता को दर्शाता है।

- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) का प्रस्ताव : अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू (2023) द्वारा समर्थित , एआईजेएस संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तरह , योग्यता-आधारित और पारदर्शी राष्ट्रीय भर्ती की मांग करता है । यह समान परीक्षाओं, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों के माध्यम से महिलाओं और वंचित समूहों के लिए दरवाजे खोलेगा।

- यूपीएससी एक प्रभावी मॉडल के रूप में : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 ने समावेशी परिणाम प्रदर्शित किए: चयनित 1,009 उम्मीदवारों में से 47% आरक्षित श्रेणियों से थे और शीर्ष 25 में से 11 महिलाएँ थीं। इसी प्रकार, 2024 में आईपीएस भर्ती में 28% महिलाएँ थीं – यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी प्रणालियाँ योग्यता से समझौता किए बिना विविधता सुनिश्चित कर सकती हैं।

मुद्दे और अड़चनें

- अपारदर्शी कॉलेजियम प्रथाएँ: कोई प्रकाशित चयन मानदंड या विविधता डेटा नहीं (जैसा कि कार्मिक, कानून और न्याय, 2022 पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा चिह्नित किया गया है )।

- पदोन्नति में बाधाएँ: पिछले दशक में केवल 13% महिला जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया गया (न्याय विभाग के आंकड़े, 2023)।

- संस्थागत पूर्वाग्रह: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (2022) द्वारा किए गए अध्ययन वरिष्ठ नियुक्तियों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जहां महिला अधिवक्ताओं की सिफारिश किए जाने की संभावना कम होती है।

- कार्यस्थल की बाधाएं: अनुसंधान और योजना केंद्र (एससी, 2023) ने 18-20 % न्यायालय परिसरों में अपर्याप्त क्रेच, शौचालय और सुरक्षा उपायों की सूचना दी।

- सांस्कृतिक रूढ़िवादिता: ऑक्सफोर्ड नीति प्रबंधन अध्ययन (2021) में पाया गया कि महिला वकीलों को चैंबर्स, मेंटरशिप और उच्च-मूल्य मुकदमेबाजी से अनौपचारिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिससे पेशेवर दृश्यता सीमित हो जाती है।

सुधार और नीतिगत उपाय

- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का संचालन: यूपीएससी के तहत एक पारदर्शी, योग्यता-आधारित प्रणाली को अपनाना , लिंग और सामाजिक समूहों में समावेशिता सुनिश्चित करना ( विधि आयोग की रिपोर्ट 214 और नीति आयोग की न्यू इंडिया @75 के लिए रणनीति द्वारा समर्थित )।

- कॉलेजियम प्रक्रिया में विविधता लाएं: वार्षिक लिंग और विविधता रिपोर्ट प्रकाशित करें; कॉलेजियम के सलाहकार के रूप में प्रख्यात न्यायविदों या सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीशों को शामिल करें (विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (2023)

- संस्थागत अवसंरचना उन्नयन: न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (2021-26) के माध्यम से न्यायालय परिसरों में लिंग-अनुकूल मानकों को लागू करना , जिसमें लिंग बजट निर्धारित किया गया हो।

- कैरियर प्रगति और मार्गदर्शन: राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी महिला जिला न्यायाधीशों को उच्च पदों के लिए तैयार करने के लिए उनके लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन कार्यक्रम चला सकती है।

- डेटा पारदर्शिता और जवाबदेही: न्याय विभाग द्वारा वार्षिक न्यायिक विविधता सूचकांक और लैंगिक समानता प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर प्रकाशन।

निष्कर्ष

न्यायपालिका में लैंगिक समानता प्रतीकात्मक नहीं है – यह न्याय, समानता और संस्थागत वैधता का केंद्रबिंदु है। एआईजेएस और पारदर्शी कॉलेजियम प्रक्रियाओं के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों में सुधार , पहुँच को लोकतांत्रिक बना सकता है, विश्वास बढ़ा सकता है और भारत की संवैधानिक नैतिकता को प्रतिबिंबित कर सकता है। न्यायालयों में सच्ची समानता भारत में औपचारिक न्याय से लेकर कानून के तहत वास्तविक समानता तक के परिवर्तन का प्रतीक होगी ।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत की उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। इस असंतुलन के कारणों का परीक्षण कीजिए और न्यायपालिका को अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द हिंदू