IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

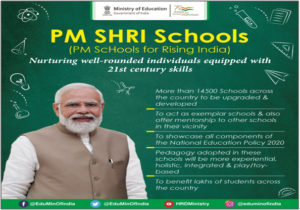

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) केरल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइज़िंग इंडिया (पीएम श्री) सरकारी स्कूल आधुनिकीकरण निधि का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के कदम पर विभाजित दिखाई दे रहा है।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना के बारे में:

- लॉन्च: यह भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए मौजूदा स्कूलों को बढ़ाकर 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है।

- उद्देश्य: प्राथमिक उद्देश्य एक समावेशी और पोषणकारी वातावरण बनाना है जो प्रत्येक छात्र की भलाई और सुरक्षा को बढ़ावा दे, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करे और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करे।

- वित्तपोषण: केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) के बीच वित्तपोषण का अनुपात 60:40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए वित्तपोषण का अनुपात 90:10 है, जबकि विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण है।

- समझौता ज्ञापन की आवश्यकता: राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।

- अवधि: योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है, जिसके बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा प्राप्त मानकों को बनाए रखें।

- पात्रता:

- केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूल।

- सभी केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय जो गैर-प्रोजेक्ट हैं और स्थायी भवनों में चलते हैं।

- इन स्कूलों की मुख्य विशेषताएं:

- सहयोग और आलोचनात्मक सोच के कौशल सहित छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे ।

- स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कला कक्ष होंगे तथा जल संरक्षण और अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसी “हरित” पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

- सीखने के परिणामों को प्राथमिकता दी जाएगी, तथा योग्यता-आधारित मूल्यांकन किया जाएगा जो ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करेगा।

स्रोत:

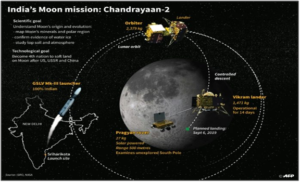

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- भारत के दूसरे चन्द्र मिशन, चन्द्रयान-2 के चन्द्र ऑर्बिटर ने चन्द्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है।

चंद्रयान-2 के बारे में:

- प्रकृति: यह चंद्रयान-1 के बाद इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। यह स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला पहला भारतीय अभियान है।

- उद्देश्य:

- चंद्र स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता, चंद्र बहिर्मंडल, तथा हाइड्रॉक्सिल और जल बर्फ के संकेतों का अध्ययन करना;

- दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की बर्फ और सतह पर चंद्र रेगोलिथ की मोटाई का अध्ययन करना; और

- चंद्र सतह का मानचित्र बनाने और उसके 3डी मानचित्र तैयार करने में सहायता करना।

- प्रक्षेपण यान: इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे शक्तिशाली लांचर जीएसएलवी एमके-III का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया।

- अवयव:

- इस मिशन के तीन घटक हैं: एक चंद्र ऑर्बिटर, विक्रम चंद्र लैंडर और प्रज्ञान रोवर। मिशन के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम ए. साराभाई के नाम पर विक्रम रखा गया है।

- लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर चंद्र सतह का खनिज और तात्विक अध्ययन करेंगे। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊँचाई पर तैनात है।

- प्रमुख पेलोड:

- चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (CLASS)

- सौर एक्स-रे मॉनिटर (XSM)

- चंद्रा का वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर 2 (CHACE 2)

- दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार (DFSAR)

- इमेजिंग इन्फ्रा-रेड स्पेक्ट्रोमीटर (IIRS)

- टेरेन मैपिंग कैमरा (TMC 2)

- ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा (OHRC)

- दोहरी आवृत्ति रेडियो विज्ञान (DFRS) प्रयोग

- प्लानेक्स की ओर कदम: यह मिशन भारत की ग्रह अन्वेषण योजनाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे ग्रह विज्ञान और अन्वेषण (प्लानेक्स) के नाम से जाना जाता है।

स्रोत:

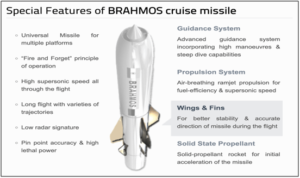

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइलें रक्षा विनिर्माण में भारत की बढ़ती स्वदेशी ताकत का प्रतीक हैं और पाकिस्तान का हर इंच उनकी पहुंच में है।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में:

- नामकरण: इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।

- रेंज: भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित, मानक ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन विस्तारित रेंज वाले संस्करण 500 किलोमीटर तक पहुँच सकते हैं। ब्रह्मोस-II जैसे भविष्य के संस्करणों की रेंज 1,500 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है।

- सबसे तेज क्रूज मिसाइल: यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है जिसकी अधिकतम गति मैक 2.8 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) है।

- दो-चरणीय मिसाइल; यह दो-चरणीय (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में द्रव रैमजेट) मिसाइल है। ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन इसे अलग होने से पहले सुपरसोनिक गति तक पहुँचाता है, और क्रूज़ चरण के दौरान, द्रव रैमजेट या दूसरा चरण, मिसाइल को 3 मैक के करीब पहुँचाता है।

- प्रक्षेपण प्लेटफार्म: यह एक बहु-प्लेटफार्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से बहुत सटीकता के साथ प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसमें बहु-क्षमता क्षमताएं हैं और यह खराब मौसम के बावजूद दिन और रात में काम कर सकती है।

- विशिष्टता: यह “दागो और भूल जाओ” सिद्धांत पर काम करता है, यानी प्रक्षेपण के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का एक पारंपरिक वारहेड भी ले जा सकता है।

- प्रणोदन और उड़ान: जेट इंजन क्रूज़ मिसाइलों के प्रणोदन का प्राथमिक साधन हैं। अधिकांश क्रूज़ मिसाइलें सबसोनिक होती हैं और टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन का उपयोग करती हैं। हालाँकि कम प्रचलित, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती हैं।

स्रोत: द हिंदू

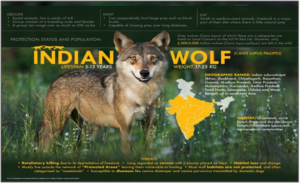

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- झाड़ीदार भूमि और घास के मैदानों का एक विवेकशील, करिश्माई निवासी, भारतीय भेड़िया (कैनिस लूपस पैलिप्स) को आईयूसीएन द्वारा एक नई प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की संभावना है।

भारतीय भेड़िये के बारे में:

- प्रकृति: भारतीय भेड़िया विश्व की सबसे प्राचीन और आनुवंशिक रूप से अद्वितीय भेड़िया वंशों में से एक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक है।

- वैज्ञानिक नाम: कैनिस लूपस पैलिप्स, जिसे आमतौर पर प्रायद्वीपीय भेड़िया या भारतीय ग्रे भेड़िया कहा जाता है।

- विशिष्टता: जीवाश्म और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह हजारों साल पहले अन्य भेड़िया प्रजातियों से अलग हो गया था, जिससे यह दुनिया की सबसे पुरानी भेड़िया वंशावली में से एक बन गया।

- संरक्षण की स्थिति:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा इसे ‘असुरक्षित’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

- इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की ‘अनुसूची 1’ के अंतर्गत रखा गया है।

- वितरण: भारतीय भेड़िया ऐतिहासिक रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक पाया जाता था, तथा खुले मैदानों और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पनपता था।

- जनसंख्या में भारी कमी: पर्यावास हानि, उत्पीड़न और कृषि के विस्तार के कारण, यह प्रजाति अब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित कई क्षेत्रों से लुप्त हो गई है। भारत और पाकिस्तान में इसकी आबादी घटकर लगभग 3,000 रह गई है।

- सह-अस्तित्व के सर्वोत्तम मॉडल: बस्टर्ड और खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य निवासियों की तरह, भेड़ियों को भी सख्त संरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, वे सह-अस्तित्व के सर्वोत्तम मॉडल के रूप में कार्य करते हैं, और इसी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निवासियों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित हरित पटाखे जलाकर ही दीपावली मनाएं, क्योंकि राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 को पार कर गया है, जिसके कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण II को लागू किया गया है।

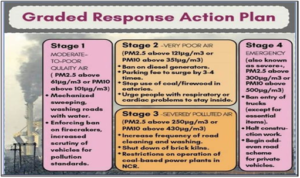

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के बारे में:

- प्रकृति: जीआरएपी आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है।

- निर्णय: एमसी मेहता बनाम भारत संघ (2016) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और 2017 में अधिसूचित किया गया था।

- कार्यान्वयन: एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) जीआरएपी के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के साथ सहयोग करता है।

- विकास:

- 2020 तक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) राज्यों को जीआरएपी उपायों को लागू करने का आदेश देता था।

- ईपीसीए को 2020 में भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को स्थापित किया गया।

- वर्ष 2021 से, GRAP का कार्यान्वयन CAQM द्वारा किया जा रहा है।

- आईआईटीएम और आईएमडी की भूमिका: सीएक्यूएम भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है।

- GRAP के विभिन्न चरण:

- चरण I (खराब वायु गुणवत्ता – AQI 201-300): पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों पर NGT/माननीय SC के आदेश को लागू करना।

- चरण II (बहुत खराब – AQI 301-400): क्षेत्र में चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लक्षित कार्रवाई। एनसीआर के सभी क्षेत्रों में डीजी (डीज़ल जनरेटर) के विनियमित संचालन की व्यवस्था की गई है।

- चरण III (‘गंभीर’ – AQI 401-450): कुछ क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाएँ और कक्षा 5 तक के प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए स्कूलों में भौतिक कक्षाएं निलंबित कर सकते हैं।

- चरण IV (गंभीर प्लस- AQI 450 से अधिक): जब AQI 450 से अधिक हो जाता है, तो दिल्ली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों और BS-VI डीजल वाहनों और आवश्यक वस्तु ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्रोत: द हिंदू

(MAINS Focus)

(यूपीएससी जीएस पेपर II से संबंधित - भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते और/या भारत के हितों को प्रभावित करना)

संदर्भ (परिचय)

भारत के रक्षा मंत्री की 2025 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में एक नया मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें परिचालन और औद्योगिक समझौतों ने साझेदारी को रणनीतिक अभिसरण से लेकर हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में व्यावहारिक अंतर-संचालन तक में बदल दिया है ।

मुख्य तर्क

- सामरिक अभिसरण से परिचालन सहयोग तक

- भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की प्रथम वार्ता में संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग घोषणा के नवीकरण जैसे समझौते हुए ।

- संयुक्त स्टाफ वार्ता की स्थापना , पनडुब्बी-बचाव सहयोग , और हवा से हवा में ईंधन भरने की व्यवस्था ने अंतर-संचालन और सामरिक समन्वय को मजबूत किया ।

- यह साझेदारी अब वायु और समुद्री क्षेत्रों में आकस्मिक योजना, संयुक्त अभ्यास और सूचना साझा करने में सक्षम बनाती है।

- रक्षा साझेदारी के उभरते चरण

- चरण I - रणनीतिक अभिसरण: क्वाड के माध्यम से साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और चीन की मुखरता पर चिंताएं।

- चरण II - परिचालन गहनता: संयुक्त अभ्यास (जैसे, टैलिसमैन सेबर ), रसद वार्ता और खुफिया जानकारी साझा करना।

- चरण III - औद्योगिक अभिसरण: रखरखाव, मरम्मत और आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा में उभरता सहयोग , जो संवाद से निरंतर सहयोग की ओर बदलाव का संकेत देता है।

- संरचनात्मक और व्यावहारिक चालक

- संरचनात्मक: समुद्री संतुलन में बदलाव और बीजिंग का दबावपूर्ण व्यवहार मध्यम शक्तियों को अतिरेक बढ़ाने और भेद्यता को कम करने के लिए प्रेरित करता है।

- व्यावहारिक: पारंपरिक सुरक्षा प्रदाताओं पर अनिश्चितताओं ने दोनों देशों को द्विपक्षीय संकट-प्रतिक्रिया तंत्र और औद्योगिक लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरित किया है ।

- AUKUS की गतिशीलता और उन्नत प्रणालियों तक ऑस्ट्रेलिया की पहुंच भारत को तकनीकी और परिचालन तालमेल के अवसर प्रदान करती है।

- पूरक शक्तियाँ और औद्योगिक तालमेल

- भारत: बड़े पैमाने पर रक्षा विनिर्माण (वित्त वर्ष 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन), लागत दक्षता और प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट समुद्री भूगोल।

- ऑस्ट्रेलिया: उन्नत समुद्री प्रणालियाँ (पी-8ए, ट्राइटन ड्रोन, "घोस्ट शार्क"), मजबूत अनुसंधान एवं विकास, और नवाचार नेटवर्क।

- यह सहयोग भारत के पैमाने और सामर्थ्य को ऑस्ट्रेलिया की उच्च तकनीक क्षमता के साथ जोड़ता है , जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा क्षमताओं का सह-विकास और संयुक्त स्थिरता संभव हो पाती है।

- राजनीतिक और संस्थागत महत्व

- रणनीतिक साझेदारी (2009) से व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2020) तक उन्नत , यह संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक अंतरनिर्भरता पर आधारित है।

- नियमित संवाद और वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठकें राजनीतिक चक्रों से परे संस्थागत निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।

- मजबूत रक्षा सहयोग क्वाड उद्देश्यों के अनुरूप है और दक्षिणी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

- सीमित बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं: सहयोग वृद्धिशील और प्रतिवर्ती बना हुआ है , इसमें औपचारिक रक्षा गारंटी का अभाव है।

- सूचना-साझाकरण संवेदनशीलता: वर्गीकृत डेटा विनिमय ढांचे अभी भी विकसित हो रहे हैं।

- बाहरी गठबंधनों पर निर्भरता: ऑस्ट्रेलिया की मजबूत AUKUS प्रतिबद्धताएं स्वतंत्र भारत-भारतीय सहयोग को जटिल बना सकती हैं।

- कार्यान्वयन में देरी: नौकरशाही और संभार-तंत्र संबंधी बाधाओं के कारण जहाज-मरम्मत और संभार-तंत्र सहायता समझौतों के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है।

- भू-राजनीतिक संतुलन: दोनों देशों को क्षेत्रीय स्वायत्तता की रक्षा करते हुए महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने से बचना चाहिए।

भविष्य का मार्ग

- संस्थागतकरण: मानवीय सहायता और समुद्री निगरानी के लिए संयुक्त स्टाफ तंत्र और मानक संचालन प्रक्रियाओं को गहन बनाना।

- रक्षा उद्योग एकीकरण: iDEX और रक्षा उत्पादन गलियारों के अंतर्गत सह-उत्पादन और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

- क्वाड सिनर्जी: क्वाड की समुद्री डोमेन जागरूकता पहल के साथ द्विपक्षीय परिणामों को संरेखित करना ।

- लोगों से लोगों के बीच संपर्क एवं शिक्षा: रक्षा शिक्षा आदान-प्रदान , नौसेना अकादमियों के बीच सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना ।

- सतत सुरक्षा संरचना: अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई शिपयार्डों में साझा रसद और मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना ।

निष्कर्ष

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग प्रतीकात्मक साझेदारी से कार्यात्मक अंतर-संचालनीयता की ओर विकसित हो रहा है। विश्वास, साझा समुद्री हितों और औद्योगिक पूरकता पर आधारित, यह एक स्थिर, लचीली और समावेशी हिंद-प्रशांत सुरक्षा व्यवस्था को आकार देने का वादा करता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध प्रतीकात्मक अभिसरण से परिचालन और औद्योगिक सहयोग की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। विश्लेषण कीजिए कि यह परिवर्तन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और आत्मनिर्भरता में कैसे योगदान देता है। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(यूपीएससी जीएस पेपर III से संबंधित – भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

मजबूत जीडीपी वृद्धि और प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहनों – कॉर्पोरेट कर कटौती से लेकर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने तक – के बावजूद भारत में निजी क्षेत्र का निवेश सुस्त बना हुआ है, जिससे सरकार को पूंजी निर्माण और विकास के मुख्य चालक के रूप में बने रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

मुख्य तर्क

- समस्या की प्रकृति – कमज़ोर निजी निवेश

- भारत का सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) , जो स्थायी परिसंपत्तियों में सभी निवेशों का प्रतिनिधित्व करता है, 2011-12 से घट रहा है , तथा 2014 के बाद अधिकांश वर्षों तक जीडीपी के 30% से नीचे रहा है।

- जीएफसीएफ के भीतर, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार गिरती रही है , विशेष रूप से 2019 के बाद, जोकि प्रमुख कॉर्पोरेट कर कटौती के बावजूद भी बनी हुई है।

- वित्त वर्ष 24 में, जबकि नाममात्र जीडीपी में 12% की वृद्धि हुई , निजी और घरेलू निवेश शेयरों में गिरावट आई, केवल सरकारी खर्च में वृद्धि हुई – जो असंतुलित निवेश वसूली का संकेत है ।

- निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए नीतिगत प्रयास

- सरकार का लक्ष्य उपभोग मांग को बढ़ावा देकर (आयकर राहत, जीएसटी दर में कटौती और प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से) आत्मनिर्भर विकास चक्र को गति प्रदान करना था।

- बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना निवेश – सड़क, बंदरगाह, रसद और रेलवे – का उद्देश्य निजी निवेश को “आकर्षित” करना था।

- कॉर्पोरेट कर कटौती (2019) , पीएलआई योजनाएं और व्यापार करने में आसानी जैसी संरचनात्मक सुधारों ने निजी क्षेत्र के विश्वास और लाभप्रदता को बढ़ाने की कोशिश की।

- निजी निवेश क्यों मायने रखता है

- दीर्घकालिक विकास, रोजगार सृजन और नवाचार के लिए सतत निजी पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण है।

- जब निजी कंपनियां क्षमता और उत्पादन का विस्तार करती हैं, तो इससे रोजगार, आय और मांग का एक अच्छा चक्र बनता है , जिससे राज्य के व्यय पर निर्भरता कम हो जाती है।

- इसके बिना, विकास राजकोषीय रूप से संचालित हो जाता है , जिससे सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ता है और सामाजिक एवं कल्याणकारी व्यय की गुंजाइश सीमित हो जाती है।

- कमजोर निवेश प्रतिक्रिया के संरचनात्मक कारण

- मांग अनिश्चितता: उपभोग में सुधार के बावजूद, असमान आय वितरण और मुद्रास्फीति ने टिकाऊ वस्तुओं की मांग को बाधित किया है।

- अतिरिक्त क्षमता: कई क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण, महामारी के बाद भी पूर्ण क्षमता से कम पर काम कर रहे हैं।

- कॉर्पोरेट डीलीवरेजिंग: कंपनियां परिचालन का विस्तार करने के बजाय ऋण को कम करने के लिए मुनाफे का उपयोग कर रही हैं।

- वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां: निर्यात मांग में कमी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं निवेश विश्वास को प्रभावित करती हैं।

- कार्यान्वयन अंतराल: पीएलआई संवितरण में देरी और जटिल अनुपालन वातावरण औद्योगिक योजनाओं में निजी भागीदारी को कम करते हैं।

- भारत की विकास रणनीति पर प्रभाव

- राज्य -नेतृत्व वाले निवेश मॉडल से विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जो ” न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन ” दृष्टिकोण के विपरीत है।

- निजी क्षेत्र की चुप्पी रोजगार सृजन को कमजोर करती है, असमानता को बढ़ाती है, तथा नवाचार आधारित विकास को सीमित करती है।

- यह असंतुलन भारत की उच्च वृद्धि को अस्थिर बना सकता है , क्योंकि सरकारी पूंजीगत व्यय अनिश्चित काल तक निजी उद्यम की गतिशीलता का स्थान नहीं ले सकता।

आलोचनाएँ और कमियाँ

- नीतिगत थकान: बार-बार राजकोषीय प्रोत्साहन और कर प्रोत्साहन से निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि नहीं हुई है।

- असमानता का जाल: उच्च आय वर्ग द्वारा संचालित उपभोग वृद्धि व्यापक-आधारित मांग सुधार को सीमित करती है।

- सरकारी व्यय पर निर्भरता: राजकोषीय घाटे और ऋण संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं।

- सीमित ऋण प्राप्ति: उच्च तरलता के बावजूद, निजी उद्योग को ऋण प्रवाह सुस्त बना हुआ है।

- कमजोर कारोबारी भावना: विनियामक अनिश्चितता और धीमी अनुबंध प्रवर्तन जोखिम लेने से रोकती है।

सुधार और आगे की राह

- मांग विश्वास को बढ़ावा देना: ग्रामीण उपभोग समर्थन , एमएसएमई पुनरुद्धार और रोजगार-प्रधान क्षेत्रों के माध्यम से आय वृद्धि को व्यापक बनाना ।

- पूर्वानुमान योग्य नीति ढांचा: निवेश वातावरण में सुधार के लिए विनियामक स्थिरता और तेजी से विवाद समाधान सुनिश्चित करना।

- पीएलआई और औद्योगिक गलियारों को मजबूत करना: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनुमोदनों का विकेंद्रीकरण करना और मूल्य-श्रृंखला संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना ।

- ऋण एवं वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र: निजी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) और बांड बाजार की गहराई का विस्तार करना ।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: बुनियादी ढांचे और हरित निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए जोखिम-साझाकरण तंत्र के साथ पीपीपी मॉडल को पुनर्जीवित करना।

निष्कर्ष

भारत का विकास अनिश्चित काल तक राज्य-आधारित निवेश पर निर्भर नहीं रह सकता। स्थिर माँग, पारदर्शी नीतियों और नवाचार प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र का विश्वास पुनर्जीवित करना एक स्थायी, रोज़गार-समृद्ध और स्व-चालित आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

नीतिगत सुधारों और प्रोत्साहनों के बावजूद, भारत में निजी क्षेत्र का निवेश धीमा बना हुआ है। इस प्रवृत्ति के पीछे संरचनात्मक और नीतिगत कारकों का विश्लेषण कीजिए और निजी निवेश की गतिशीलता बहाल करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस