IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- गूगल के नए एआई, सेल2सेंटेंस-स्केल 27बी (सी2एस-स्केल) ने कैंसर के उपचार के लिए आशाजनक दृष्टिकोण खोजा है।

C2S-स्केल के बारे में:

- प्रकृति: सेल2सेंटेंस-स्केल 27B (C2S-स्केल) एक 27-बिलियन-पैरामीटर आधारभूत मॉडल है जिसे शरीर के भीतर अलग-अलग कोशिकाओं की भाषा को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इसे विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों में, कोशिकीय व्यवहार का अनुकरण और पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाता है।

- महत्व: C2S-स्केल व्यक्तिगत कोशिकाओं की प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया को समझकर ऐसी अंतर्दृष्टि उत्पन्न कर सकता है जो पहले अज्ञात थीं। इससे शोधकर्ताओं को दवा खोज और रोग उपचार में नए रास्ते तलाशने में मदद मिलती है।

- विकास: C2S-स्केल एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल है जिसे गूगल डीपमाइंड और गूगल रिसर्च ने येल विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया है और यह जेम्मा फ्रेमवर्क पर आधारित है।

- चिकित्सा अनुसंधान की दिशा में परिवर्तन: यह विकास नई वैज्ञानिक परिकल्पनाओं को उत्पन्न करके, प्रयोगात्मक सत्यापन के साथ कम्प्यूटेशनल भविष्यवाणियों को जोड़कर चिकित्सा अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- कार्य प्रणाली:

- मॉडल को कोशिका व्यवहार में पैटर्न की पहचान करने के लिए बड़े डेटा सेट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया था , विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रियाएं कम होती हैं (इंटरफेरॉन का निम्न स्तर), जैसे कि प्रारंभिक चरण के कैंसर में।

- डेटा का विश्लेषण करके , C2S-स्केल कोशिकीय व्यवहार के बारे में परिकल्पनाएं उत्पन्न कर सकता है और संभावित दवा संयोजनों का सुझाव दे सकता है जो उन ट्यूमर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकते हैं जो आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली से छिपे होते हैं।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

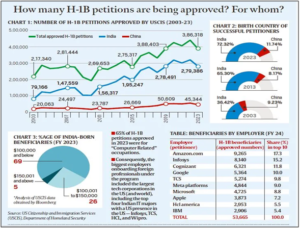

- अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए 100,000 डॉलर के शुल्क को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है।

एच-1बी वीज़ा के बारे में:

- प्रकृति: एच-1बी एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो पर्यटन, व्यापार, कार्य, अध्ययन या चिकित्सा उपचार जैसे उद्देश्यों के लिए अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की अनुमति देता है।

- उद्देश्य: यह अमेरिका स्थित कंपनियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (एसटीईएम) और आईटी (उच्च कौशल और कम से कम स्नातक की डिग्री) जैसी विशिष्ट नौकरियों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने और रोजगार देने की अनुमति देता है।

- परिचय: इसे 1990 में अमेरिकी नियोक्ताओं को कौशल की कमी को दूर करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था, जब योग्य अमेरिकी श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं।

- अवधि: H-1B वीज़ा तीन साल के लिए वैध होता है और इसे एक बार अतिरिक्त तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः, H-1B वीज़ा अधिकतम छह साल के लिए वैध होता है। किसी व्यक्ति के जीवनकाल में H1-B वीज़ा की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

- पुनः आवेदन के लिए बफर अवधि: इस अवधि के बाद, वीज़ा धारक को या तो दूसरे H-1B वीज़ा के लिए पुनः आवेदन करने से पहले कम से कम 12 महीने के लिए अमेरिका छोड़ना होगा या ग्रीन कार्ड (स्वयं और अपने परिवार के लिए वैध स्थायी निवास) के लिए आवेदन करना होगा।

- पात्रता:

- वैध नौकरी का प्रस्ताव जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है

- उस क्षेत्र में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अनुभव का प्रमाण

- अमेरिकी नियोक्ता को यह दिखाना होगा कि इस पद के लिए योग्य अमेरिकी आवेदकों की कमी है।

- सीमा: वर्तमान में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 65,000 नए एच-1बी वीज़ा जारी करने की नियमित वार्षिक सीमा है। अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उससे उच्चतर डिग्री प्राप्त आवेदकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा उपलब्ध हैं।

- छूट: निरंतर रोजगार चाहने वाले एच-1बी वीजा धारकों और उच्च शिक्षा संस्थानों, संबद्ध गैर-लाभकारी संस्थाओं या सरकारी अनुसंधान संगठनों में रोजगार चाहने वाले लोगों की याचिकाएं कैप छूट के लिए पात्र हैं।

- भारतीयों का प्रभुत्व: भारत में जन्मे लोग सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जो 2015 से प्रतिवर्ष स्वीकृत सभी एच-1बी याचिकाओं का 70% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। चीन में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं, जो 2018 से लगातार 12-13% याचिकाओं का निर्माण करते हैं।

स्रोत:द हिंदू

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- भारत में स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन के प्रभाव पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि देश भर में रोटावायरस-आधारित गैस्ट्रोएंटेराइटिस (gastroenteritis) में उल्लेखनीय कमी आई है।

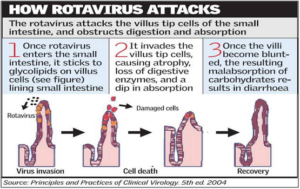

रोटावायरस के बारे में:

- परिवार: रोटावायरस, रिओविरिडे परिवार का एक डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस जीनस है।

- संक्रामक: रोटावायरस एक संक्रामक रोग है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से फैलता है।

- मृत्यु दर: रोटावायरस पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर दस्त और मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। यह हर साल होने वाली कुल बाल मृत्यु दर के लगभग 10% के लिए ज़िम्मेदार है।

- फैलने का तरीका: रोटावायरस मल -मौखिक मार्ग से आसानी से फैलता है (जब कोई व्यक्ति रोटावायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के मल के संपर्क में आता है और फिर अपने मुंह को छूता है)। उदाहरण के लिए, रोटावायरस तब फैल सकता है जब रोटावायरस से संक्रमित बच्चा बाथरूम जाने के बाद अपने हाथों को ठीक से नहीं धोता है और फिर भोजन या अन्य वस्तुओं को छूता है।

- लक्षण

- गंभीर दस्त

- निर्जलीकरण

- बुखार

- पेट दर्द

- खुराक: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिश है कि रोटावायरस वैक्सीन की पहली खुराक 6 सप्ताह की आयु के बाद डीटीपी टीकाकरण (डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस) के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिए।

- राष्ट्रीय अनुसूचियों में शामिल करना: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों की राष्ट्रीय अनुसूचियों में रोटावायरस वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की है, जहां दस्त संबंधी बीमारियों के कारण पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 10% से अधिक है।

- उपलब्ध टीके: वर्तमान में, रोटावायरस के विरुद्ध दो टीके उपलब्ध हैं:

- रोटारिक्स (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन): यह एक मोनोवैलेंट वैक्सीन है जिसे 6-12 सप्ताह में दो खुराक में मौखिक रूप से दिए जाने की सिफारिश की जाती है।

- रोटा टेक (मर्क) एक पेंटावेलेंट टीका है जिसे 6-12 सप्ताह की आयु से तीन खुराक में मौखिक रूप से दिए जाने की सिफारिश की जाती है।

स्रोत:द हिंदू

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

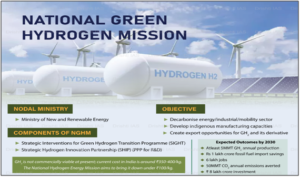

- हरित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, पुणे ने केंद्र के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस का परीक्षण शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के बारे में:

- शुभारंभ: भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) का शुभारंभ किया।

- मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।

- उद्देश्य: इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन तक पहुँचाना है।

- योजना के प्रमुख घटक:

- हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम (SIGHT) के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप: SIGHT इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा।

- ग्रीन हाइड्रोजन हब: यह मिशन राज्यों और क्षेत्रों की पहचान करेगा और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

- हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर (एचवीआईसी): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर शुरू किया है।

- समर्पित पोर्टल: एनजीएचएम के तहत भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए मिशन और कदमों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया।

- दिशानिर्देश: भारत ने इस्पात, परिवहन और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए योजना दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

- 2030 तक अपेक्षित परिणाम:

- प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता।

- लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि।

- कुल निवेश 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक ।

- छह लाख से अधिक नौकरियों का सृजन।

- जीवाश्म ईंधन आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी।

- लगभग 50 एमएमटी वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकना।

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- हाल ही में एक साक्षात्कार में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने संगठन की उत्खनन नीतियों के पूर्ण पुनरुद्धार के लिए सुधारों पर चर्चा की।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के बारे में:

- प्रकृति: एएसआई देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।

- स्थापना: एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम (एएसआई के पहले महानिदेशक) द्वारा की गई थी। उन्हें “भारतीय पुरातत्व के जनक” के रूप में भी जाना जाता है।

- सांविधिक निकाय: स्वतंत्रता के बाद, इसे प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम) के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

- मंत्रालय: यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है।

- राष्ट्रीय महत्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।

- कार्य: इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल हैं।

- एएसआई सर्किल:

- राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के रखरखाव के लिए पूरे देश को 36 मंडलों में विभाजित किया गया है।

- ये पुरातात्विक क्षेत्र कार्य, अनुसंधान गतिविधियां संचालित करते हैं तथा प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 और पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर II – भारत और उसके पड़ोसी संबंध)

संदर्भ (परिचय)

भारत-चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ बदलती विश्व व्यवस्था के साथ मेल खाती है। 2025 का तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन, वैश्विक शासन पहल (जीजीआई) के माध्यम से वैश्विक शासन में सुधार के लिए एशिया की दो प्रमुख शक्तियों द्वारा किए जा रहे नए प्रयासों पर प्रकाश डालता है।

भारत-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि

- भारत ने 1 अप्रैल, 1950 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये और वह इसे मान्यता देने वाले सबसे पहले देशों में से एक बन गया।

- 1954 के पंचशील समझौते में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत निर्धारित किए गए थे - पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप और समानता - जो आज भी संबंधों का मार्गदर्शन करते हैं।

- “हिंदी-चीनी भाई-भाई” के प्रतीक के रूप में भाईचारे का प्रारंभिक चरण 1962 के युद्ध के साथ समाप्त हो गया और गहरा रणनीतिक अविश्वास पैदा हो गया।

- प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1988 की यात्रा के बाद सामान्यीकरण शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सीमा समझौते (1993, 1996, 2005) हुए और ब्रिक्स, एससीओ और जी-20 के माध्यम से संस्थागत वार्ताएं हुईं।

- 2014 से 2024 तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 18 बार मुलाकात की - ब्रिक्स, जी-20 और द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों में - जिससे मतभेदों के बावजूद निरंतर जुड़ाव प्रदर्शित हुआ।

- आर्थिक संबंध प्रगाढ़ हुए, तथा व्यापार 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2024-25) को पार कर गया, यद्यपि भारत का घाटा अभी भी बड़ा है।

- गलवान घाटी संघर्ष (2020) के बाद, सैन्य विघटन और 2024 कज़ान बैठक के बाद आंशिक सामान्य स्थिति बहाल हुई, जिसके बाद 2025 तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ।

मुख्य तर्क

- साझा ऐतिहासिक जिम्मेदारी: दोनों राष्ट्र, जो मानवता के एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, शांति, विकास और विकासशील देशों के कायाकल्प को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी साझा करते हैं।

- शी-मोदी वार्ता: नेताओं ने आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सीमाओं और सीधी उड़ानों की बहाली पर जोर दिया है - जो "सकारात्मक प्रक्षेप पथ पर वापसी" का संकेत है।

- वैश्विक शासन पहल (जीजीआई): चीन द्वारा तियानजिन में प्रस्तुत जीजीआई का उद्देश्य वैश्विक शासन में कमी को दूर करना तथा एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है जो अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और विकासोन्मुख हो।

- वैश्विक शासन पहल (जीजीआई) के पांच सिद्धांत:

- संप्रभु समानता - सभी राष्ट्रों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, एक दूसरे के विकास पथ का सम्मान करते हुए, समान रूप से भाग लेना चाहिए।

- कानून का शासन - दोहरे मानदंडों या आधिपत्यपूर्ण व्याख्या के बिना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखना।

- बहुपक्षवाद - वैश्विक मामलों का निर्णय संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि द्विपक्षीय शक्ति राजनीति के माध्यम से।

- जन-केंद्रित दृष्टिकोण - वैश्विक शासन का अंतिम लक्ष्य विकास, सुरक्षा और सम्मान के माध्यम से लोगों की भलाई है।

- परिणामोन्मुखी कार्रवाई - जलवायु परिवर्तन, विकास अंतराल और असमानता के व्यावहारिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना।

- बिना व्यवधान के सुधार: जीजीआई का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि इसे अधिक प्रभावी, समावेशी और नई चुनौतियों के अनुकूल बनाना है।

- पूरक दृष्टिकोण: चीन का जीजीआई और भारत का जी20 थीम ("एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य") मानव-केंद्रित विकास लोकाचार को साझा करते हैं।

- परिवर्तन का वाहक एशिया: एशिया और यूरेशिया का उदय, तथा पश्चिम का सापेक्षिक पतन, भारत-चीन सहयोग को बहुध्रुवीयता के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

- संस्थागत तालमेल: एससीओ और ब्रिक्स के माध्यम से दोनों देश आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार जैसे मुद्दों पर समन्वय कर सकते हैं।

- दक्षिण-दक्षिण नेतृत्व: दोनों देश प्रौद्योगिकी और जलवायु वित्त जैसे सार्वजनिक वस्तुओं के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए विकासशील देशों की आवाज को संयुक्त रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

रिश्ते में चुनौतियाँ

- सीमा विवाद: संवाद तंत्र के बावजूद, एलएसी अनिर्धारित बनी हुई है; गलवान (2020) के बाद विश्वास की कमी बनी हुई है।

- सामरिक प्रतिस्पर्धा: क्वाड और हिंद-प्रशांत ढांचे में भारत की साझेदारी को चीन एक नियंत्रणकारी कदम मानता है; भारत बीआरआई को सीपीईसी के माध्यम से संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।

- आर्थिक विषमता: 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार असंतुलन और चीनी इनपुट (एपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स) पर निर्भरता रणनीतिक जोखिम पैदा करती है।

- वैचारिक मतभेद: चीन का राज्य-केन्द्रित मॉडल और भारत का लोकतांत्रिक बहुलवाद नीति संरेखण को सीमित करते हैं।

- क्षेत्रीय प्रभाव संघर्ष: दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में प्रभाव के लिए प्रतिद्वंद्विता विश्वास को जटिल बनाती है।

- संस्थागत बाधाएं: द्विपक्षीय वार्ता तंत्र (एसआर वार्ता, डब्ल्यूएमसीसी) परामर्शात्मक हैं, लेकिन उनमें बाध्यकारी कार्यान्वयन क्षमता का अभाव है।

- सार्वजनिक धारणा में अंतर: नकारात्मक मीडिया चित्रण और सीमावर्ती राष्ट्रवाद लोगों के बीच विश्वास में बाधा डालते हैं।

- वैश्विक ध्रुवीकरण: अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता भारत पर रणनीतिक संतुलन बनाने का दबाव डाल रही है, जिससे स्वतंत्र सहयोग की गुंजाइश सीमित हो रही है।

आगे की राह

- संवाद को संस्थागत बनाना: एससीओ/ब्रिक्स ढांचे के भीतर वैश्विक शासन पर भारत-चीन रणनीतिक संचार तंत्र बनाना।

- शांतिपूर्ण सीमाएँ प्रथम: एलएसी स्थिरता के लिए हॉटलाइन संचार, संयुक्त गश्ती प्रोटोकॉल और विश्वास-निर्माण उपायों को मजबूत करना।

- आर्थिक पुनर्संतुलन: व्यापार विषमता को कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में सह-उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करना।

- क्षेत्रीय सहयोग: सहयोगात्मक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीजीआई को भारत की सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) तथा एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखित करना।

- बहुपक्षीय नेतृत्व: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए प्रयास करना, विश्व व्यापार संगठन वार्ता को पुनर्जीवित करना, तथा विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण को बढ़ाना।

- लोगों के बीच संपर्क: सांस्कृतिक पुनर्संयोजन के लिए सीधी उड़ानें, शैक्षणिक आदान-प्रदान और शहर-दर-शहर साझेदारी पुनः शुरू करना।

- संयुक्त वैश्विक पहल: जिम्मेदार एशियाई नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल नैतिकता, महामारी की तैयारी और एआई शासन पर कार्यक्रमों का सह-प्रायोजक बनना।

- संतुलित बहुध्रुवीयता: "सहकारी प्रतिस्पर्धा" को आगे बढ़ाएं - वैश्विक मुद्दों में साझा हितों का विस्तार करते हुए विवादों का प्रबंधन करें।

निष्कर्ष:

भारत-चीन संबंधों में टकराव और अवसर दोनों ही मौजूद हैं। प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदलने की उनकी क्षमता ही यह तय करेगी कि 21वीं सदी सचमुच एशियाई सदी बनेगी या नहीं। जीजीआई जैसी पहलों के माध्यम से समावेशी बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाकर, दोनों सभ्यताएँ एक अधिक लोकतांत्रिक, नियम-आधारित और समतापूर्ण विश्व व्यवस्था को आकार दे सकती हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

2025 के तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित वैश्विक शासन पहल (जीजीआई) के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? परीक्षण कीजिए कि ये सिद्धांत भारत के बहुध्रुवीय और समतामूलक विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण से किस प्रकार मेल खाते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर I – आर्थिक भूगोल: विश्व की महत्वपूर्ण फसलें और प्रमुख कृषि उत्पाद)

संदर्भ (परिचय)

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी इसकी वैश्विक ब्रांड उपस्थिति कमज़ोर बनी हुई है। अपनी सांस्कृतिक केंद्रीयता और निर्यात क्षमता के बावजूद, भारतीय चाय को नीतिगत, संरचनात्मक और विपणन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि: भारत की चाय विरासत

- उत्पत्ति और प्रसार: भारत और चीन चाय की खेती के मूल केंद्र हैं। चाय का पहली बार व्यवसायीकरण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ था, जब रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में असम में जंगली चाय की खोज की थी।

- संस्थागत ढांचा: भारतीय चाय बोर्ड (स्था. 1953) इस क्षेत्र को विनियमित करता है, जबकि कोलकाता में जे. थॉमस एंड कंपनी (1861 से) जैसी नीलामी प्रणालियां मूल्य निर्धारण का कार्य जारी रखे हुए हैं।

- उत्पादन आँकड़े: भारत ने 2024 में लगभग 1285 मिलियन किलोग्राम उत्पादन किया , जो चीन के 3700 मिलियन किलोग्राम के बाद दूसरे स्थान पर है। हालाँकि, केवल 20% निर्यात किया जाता है , जबकि अधिकांश खपत घरेलू स्तर पर होती है।

- वैश्विक छवि: जबकि श्रीलंका और केन्या ने विशिष्ट राष्ट्रीय ब्रांडों (शेर लोगो के साथ “सीलोन चाय”) का विपणन किया है, भारतीय चाय को ज्यादातर गैर-ब्रांडेड मिश्रणों के रूप में निर्यात किया जाता है , जिससे इसकी पहचान और मूल्य खो जाता है।

- प्रमुख चाय क्षेत्र: असम, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग, दुआर्स, तराई), तमिलनाडु (नीलगिरी) और केरल भारत के चाय क्षेत्र हैं, जहां 10 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।

मुख्य तर्क: भारतीय चाय में वैश्विक ब्रांड वैल्यू का अभाव क्यों है?

- थोक निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता: लगभग 90% भारतीय चाय को मिश्रण के लिए थोक में बेचा जाता है (उदाहरण के लिए, “इंग्लिश ब्रेकफास्ट” या “अर्ल ग्रे”), जिससे भारत की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान मिट जाती है।

- नीलामी पर निर्भरता और नीतिगत कठोरताएँ: चाय बोर्ड का आदेश है कि 50% उत्पाद सार्वजनिक नीलामी के ज़रिए बेचे जाएँ, जिससे नवाचार और प्रत्यक्ष विपणन हतोत्साहित होता है। इसके विपरीत, 1996 में कॉफ़ी बोर्ड की नीलामी प्रणाली समाप्त होने के बाद कॉफ़ी उत्पादकों को लचीलापन मिला।

- कमज़ोर ब्रांडिंग और मार्केटिंग: कुछ ही भारतीय ब्रांड (टाटा के टेटली, मकाईबारी, चा बार) वैश्विक स्तर पर काम करते हैं। 1980 के दशक से श्रीलंका में सरकार समर्थित अभियानों के विपरीत, यहाँ समन्वित ब्रांड प्रचार बहुत कम है।

- उत्पादन में संरचनात्मक समस्याएँ: अब 50% से ज़्यादा उत्पादन छोटे उत्पादकों (25 एकड़ से कम) से आता है, जो बागान श्रम अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। इससे असमान गुणवत्ता, कम मज़दूरी और स्थिरता मानकों का कमज़ोर अनुपालन होता है।

- घरेलू उपभोग पैटर्न: चाय को जीवनशैली उत्पाद के बजाय घरेलू ज़रूरत के तौर पर देखा जाता है। इसके विपरीत, कॉफ़ी, कैफ़े और शहरी ब्रांडिंग (कैफ़े कॉफ़ी डे, स्टारबक्स) के ज़रिए आकांक्षात्मक बन गई।

- श्रम और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां: खराब कार्य स्थितियां, श्रमिक अशांति और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित उपज में विविधता के कारण दार्जिलिंग, नीलगिरी और असम में एस्टेट बंद हो गए हैं।

- बाज़ार प्रतिस्पर्धा: केन्या और वियतनाम ने मशीनीकृत उत्पादन और कम लागत के कारण निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ब्रिटेन में खपत होने वाली चाय का लगभग आधा हिस्सा अब केन्याई है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

- संस्थागत जड़ता: नियामक और विपणक के रूप में चाय बोर्ड की दोहरी भूमिका नौकरशाही अक्षमता पैदा करती है।

- खंडित उद्योग: 2,000 से अधिक छोटे उत्पादक अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्था सीमित हो जाती है।

- नवाचार का अभाव: पारंपरिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग मूल्य संवर्धन को सीमित करते हैं।

- मूल्य अस्थिरता: नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे छोटी सम्पदाओं के लिए योजना बनाना कठिन हो जाता है।

- जलवायु संवेदनशीलता: अनियमित वर्षा और बढ़ता तापमान असम और दार्जिलिंग में पैदावार को प्रभावित करता है।

- पारंपरिक बाजारों का पतन: सोवियत संघ, जो कभी भारत का सबसे बड़ा खरीदार था, के पतन से दीर्घकालिक व्यापार पैटर्न बाधित हो गया।

सुधार और आगे की राह

- ब्रांडिंग और भौगोलिक संकेत (जीआई): श्रीलंका की लायन लोगो प्रणाली के समान, सख्त गुणवत्ता मानकों के साथ संरक्षित जीआई टैग के तहत दार्जिलिंग, असम और नीलगिरि चाय को बढ़ावा देना ।

- नीलामी सुधार: उत्पादकों के लिए प्रत्यक्ष विपणन और ई-कॉमर्स बिक्री की अनुमति देना ; गुणवत्ता प्रमाणन के साथ एक पारदर्शी डिजिटल नीलामी मॉडल बनाना।

- श्रम एवं स्थायित्व मानक: छोटे उत्पादकों को औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत करना; मजदूरी और प्रमाणन (फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस) को निर्यात प्रोत्साहनों से जोड़ना।

- विपणन और मूल्य संवर्धन: चाय को एक विरासत और स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में प्रदर्शित करने के लिए “ब्रांड इंडिया टी” अभियान शुरू करें । बुटीक स्टोर, पर्यटन से जुड़े कैफ़े और वेलनेस ब्रांडिंग को प्रोत्साहित करें।

- विविधीकरण और नवाचार: वैश्विक स्तर पर युवा बाजारों को लक्षित करते हुए चाय-आधारित स्वास्थ्य उत्पादों , स्वादयुक्त चाय और पीने के लिए तैयार (आरटीडी) पेय पदार्थों को बढ़ावा देना ।

- संस्थागत समर्थन: चाय बोर्ड को चाय विकास और निर्यात संवर्धन प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित करना , अनुसंधान एवं विकास, विपणन और वैश्विक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: जलवायु तनाव और कीटों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों में सुधार के लिए वैश्विक चाय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना।

निष्कर्ष

भारत में चाय सिर्फ़ एक कृषि फसल नहीं है—यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतीक है। भारत की “चाय” को अपनी वैश्विक क्षमता हासिल करने के लिए, इस क्षेत्र को औपनिवेशिक काल की व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर एक ब्रांड-आधारित, नवाचार-संचालित और सतत मॉडल की ओर बढ़ना होगा । कॉफ़ी की तरह, भारतीय चाय को भी एक नई कहानी की ज़रूरत है—एक ऐसी कहानी जो प्रामाणिकता, आधुनिकता और अपने मूल पर गर्व से भरी हो।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक होने के बावजूद, भारतीय चाय को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में उभरने से किन कारकों ने रोका है? इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुधारों का सुझाव दें। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द हिंदू