IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: अर्थव्यवस्था

प्रसंग:

-

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि दर पिछले साल सितंबर में 3.2% रही थी। हालाँकि, जुलाई 2025 तक वृद्धि दर बढ़कर 4.3% हो गई थी, जिसके बाद यह फिर धीमी हो गई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के बारे में:

-

- प्रकृति: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक प्रमुख सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय उद्योगों में उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाता है।

- उद्देश्य: यह किसी निश्चित अवधि में औद्योगिक गतिविधि की वृद्धि या संकुचन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रदर्शन संकेतक बन जाता है।

- नोडल मंत्रालय: आईआईपी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का हिस्सा है।

- आधार वर्ष: सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। यह आधार वर्ष आधुनिक औद्योगिक संरचना और उत्पादन पैटर्न को दर्शाने के लिए अपनाया गया था, जो 1937, 1946, 1951, 1956 आदि जैसे पूर्ववर्ती आधार वर्षों में समय-समय पर संशोधनों के बाद अपनाया गया था।

- आईआईपी की क्षेत्रीय संरचना (भार-वार):

- विनिर्माण: कुल भारांक का 77.63% (809 आइटम)

- खनन: 14.37% (29 आइटम)

- बिजली: 7.99% (1 आइटम)

- समग्र संकेतक: यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है:

- व्यापक क्षेत्र, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली।

- उपयोग-आधारित क्षेत्र, अर्थात् मूलभूत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं।

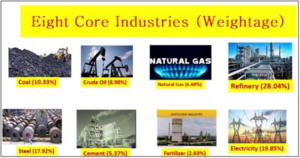

- आठ प्रमुख क्षेत्र:

- ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27% हैं।

- आठ कोर सेक्टर उद्योग, उनके भार के घटते क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- मंगलवार रात चक्रवात मोन्था (Cyclone Montha’s) के आने से पहले, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 25 टीमें तैनात कीं, जबकि अन्य 20 टीमें स्टैंडबाय पर थीं।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के बारे में:

- स्थापना: एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 के तहत की गई थी।

- भूमिका: यह एक बहु-कुशल और अत्यधिक विशेषज्ञ बल है जो बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, भवन-ध्वंस, रेलगाड़ी और सड़क दुर्घटनाओं आदि जैसी सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने में सक्षम है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

- नोडल मंत्रालय: यह गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन कार्य करता है और इसका नेतृत्व महानिदेशक करता है।

- विस्तार: 2006 में 8 बटालियनों के साथ स्थापित एनडीआरएफ में अब 16 बटालियनें हो गई हैं, जिनमें सीएपीएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स से सदस्य शामिल हैं।

- महत्व: एनडीआरएफ के संसाधनों की रणनीतिक तैनाती, जो आसन्न आपदा स्थितियों के दौरान “सक्रिय उपलब्धता” और “पूर्व-स्थिति” की विशेषता रखती है, देश भर में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के तहत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी अत्यंत सक्रिय रहा है।

- उल्लेखनीय कार्य: एनडीआरएफ टीमों ने 2011 में जापान के फुकुशिमा में आई तिहरी आपदा (भूकंप, सुनामी और विकिरण रिसाव) और 2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान सहायता प्रदान की।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के तहत 7 परियोजनाओं की पहली श्रृंखला को मंजूरी देने की घोषणा की।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के बारे में:

- आरंभ: ईसीएमएस को भारत सेमीकंडक्टर मिशन के पूरक के रूप में अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) को बढ़ावा देकर और भारतीय फर्मों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) से जोड़कर तैयार माल और चिप निर्माण से परे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

- प्रमुख क्षेत्र: ईसीएमएस ऑटोमोबाइल, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ क्षैतिज संपर्क का समर्थन करता है।

- विशिष्टता: यह पहली समर्पित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- अवधि: इस योजना की अवधि 6 वर्ष है, अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 तक।

- प्रोत्साहन संरचना: ईसीएमएस टर्नओवर-लिंक्ड, कैपेक्स-लिंक्ड, या हाइब्रिड राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें टर्नओवर और कैपेक्स दोनों प्रोत्साहनों का एक हिस्सा रोज़गार सृजन से जुड़ा होता है। प्रोत्साहन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उन फर्मों को दिए जाएँगे जो जल्दी उत्पादन के लिए तैयार हैं।

- महत्व: इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, और देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) और सेमीकंडक्टर पहलों के साथ, ईसीएमएस 2030-31 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- केंद्रीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) के पूर्व निदेशक के अनुसार, भारत ने पिछले 50 वर्षों में 220 से ज़्यादा भाषाएँ खो दी हैं। हाल के वर्षों में, जम्मू क्षेत्र में डोगरी भाषा के क्रमिक पतन पर चिंता बढ़ रही है।

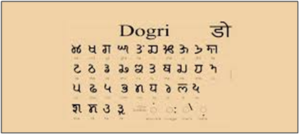

डोगरी भाषा के बारे में:

- उत्पत्ति: यह एक इंडो-आर्यन भाषा (वेदों और लौकिक संस्कृत की भाषा) है, जो बड़े इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है।

- सबसे प्राचीन संदर्भ: डोगरी का सबसे पहला लिखित संदर्भ (पुरानाम डुग्गर का उपयोग करते हुए) नुह सिपिहर (“नौ स्वर्ग”) में मिलता है, जिसे कवि अमीर खोसरो ने 1317 ई. में लिखा था।

- समय के साथ विकास: अन्य आधुनिक इंडो-आर्यन भाषाओं की तरह, डोगरी भी विकास के पुराने इंडो-आर्यन (संस्कृत) और मध्य इंडो-आर्यन (पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ) चरणों से गुजरी है और 10 वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास आधुनिक इंडो-आर्यन चरण में प्रवेश किया है। इसलिए, यह अपनी ध्वनि संरचना के विकास की कई प्रक्रिया को दर्शाता है, जो शौरसेनी प्राकृत के साथ अपनी आत्मीयता व्यक्त करता है।

- लिपि: महाराजा रणबीर सिंह (1857-85 ई.) के अधीन डोगरा रियासत की आधिकारिक लिपि, इसे डोगरा अक्खर में लिखा जाता था , लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी में इसे देवनागरी लिपि से बदल दिया गया।

- वर्तमान प्रासंगिकता: यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और 2020 से जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। इसे 2003 के 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था।

- प्रमुख विशेषताएँ: डोगरी में 10 स्वर और 28 व्यंजन स्वरगत विविधताओं (स्तर, अवरोही, आरोही) के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसमें अनुनासिकीकरण, मेटाथेसिस और स्वर-आधारित ध्वनि भेदन प्रदर्शित होता है। इसमें संस्कृत मूल को बरकरार रखते हुए फ़ारसी और अंग्रेज़ी से उधार लिए गए स्वर भी शामिल हैं।

- उत्तरी राज्यों में प्रचलित: यह भारत में मुख्यतः जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, जम्मू और कश्मीर के अन्य भागों और अन्य जगहों पर भी बोली जाती है।

स्रोत:

श्रेणी: भूगोल

प्रसंग:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस शीत ऋतु की रबी फसल के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में ₹37,952 करोड़ प्रदान करने का निर्णय लिया है। फॉस्फोरस (P) और सल्फर (S) उर्वरकों पर सब्सिडी में ₹736 करोड़ की वृद्धि की गई है, जबकि नाइट्रोजन (N) और पोटाश (K) के लिए सब्सिडी खरीफ (ग्रीष्म) फसलों के समान ही रहेगी।

भारत में उर्वरकों के बारे में:

- परिभाषा: उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो मिट्टी या पौधों को इष्टतम वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने हेतु दिए जाते हैं। ये पोषक तत्व, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन सहित विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

- महत्व: फसल की पैदावार बढ़ाने और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कृषि, बागवानी और बागवानी में उर्वरकों का व्यापक उपयोग होता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान करते हैं और भारत की 46% से अधिक आबादी का भरण-पोषण करते हैं। इस प्रकार, उर्वरक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक आजीविका के लिए आधार स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।

- उत्पादन के रुझान: भारत विश्व स्तर पर उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कुल उर्वरक उत्पादन 2014-15 में 385.39 लाख मीट्रिक टन (LMT) से बढ़कर 2023-24 में 503.35 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 2023-24 में, उर्वरक उत्पादन में निजी क्षेत्र (57.77%) अग्रणी रहा, उसके बाद सहकारी समितियाँ (24.81%) और सार्वजनिक क्षेत्र (17.43%) का स्थान रहा।

- खपत के रुझान: 1960 के दशक के मध्य में कुल पोषक तत्वों के 10 लाख टन से भी कम उर्वरक खपत हाल के दिनों में बढ़कर लगभग 17 लाख टन हो गई है। 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली किस्मों के आगमन से उर्वरक के उपयोग में वृद्धि हुई।

- आयात निर्भरता: 2023-24 में, भारत ने 601 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत की, 503 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन किया और 177 लाख मीट्रिक टन का आयात किया। यूरिया के लिए आत्मनिर्भरता 87%, एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) के लिए 90% तक पहुँच गई, लेकिन डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) के लिए केवल 40%, जबकि म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का 100% आयात किया जाता है।

एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना (ओएनओएफ) के बारे में:

- विशेषता: ओएनओएफ के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल एक-तिहाई हिस्से पर ही अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। शेष दो-तिहाई हिस्से पर “भारत” ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना होगा।

- एकल ब्रांड नाम: सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं (एफएमई) के लिए यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि होगा।

- कवरेज: यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होती है।

- महत्व: इससे देश भर में उर्वरक ब्रांडों में एकरूपता आएगी। इससे उर्वरकों की एक-दूसरे से होने वाली आवाजाही पर भी रोक लगेगी और माल ढुलाई पर लगने वाली उच्च सब्सिडी में कमी आएगी।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर III: आपदा प्रबंधन; पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन)

संदर्भ (परिचय)

भारत का पूर्वी तट— खासकर बंगाल की खाड़ी के किनारे— अक्टूबर-नवंबर में नियमित रूप से तीव्र चक्रवातों का सामना करता है जो व्यापक तबाही मचाते हैं। हालाँकि तैयारियों में सुधार हुआ है, फिर भी सुभेद्य वर्ग के लिए राहत और पुनर्वास, आजीविका और बुनियादी ढाँचा अभी भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य तर्क

- पूर्वी तट की ऐतिहासिक भेद्यता - 18वीं और 20वीं शताब्दी के बीच आए 12 बड़े चक्रवातों में से नौ अक्टूबर-नवंबर में आए, जिनमें 1977 का आंध्र चक्रवात (19 नवंबर को भूस्खलन) और 1999 का ओडिशा महाचक्रवात (29 अक्टूबर को भूस्खलन) शामिल हैं। दोनों चक्रवातों में लगभग 10,000 मौतें हुईं।

- बेहतर तैयारी, फिर भी अवशिष्ट क्षति बनी हुई है - बेहतर पूर्वानुमान, निकासी और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों की बदौलत पिछले 20 वर्षों में बड़े पैमाने पर हताहतों की संख्या में कमी आई है। फिर भी, संपत्ति का नुकसान, आजीविका में व्यवधान (विशेषकर वंचितों के बीच), और दुधारू, भारवाहक पशुओं और मुर्गियों की हानि जारी है।

- संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक शमन प्रयास - तटीय राज्य (जैसे, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु) चक्रवात आश्रयों, निकासी योजनाओं, पूर्व चेतावनी प्रसार, पशुधन की निकासी, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खतरा-प्रवण क्षेत्रों के मानचित्रण में निवेश कर रहे हैं।

- समता और उत्तरदायी पुनर्वास की आवश्यकता - राजनीतिक नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि राहत सभी प्रभावितों तक निष्पक्ष रूप से पहुँचे, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक जिनकी आजीविका बाधित हुई है (मत्स्य पालन, कृषि, पशुधन)। पुनर्वास के लिए केवल निर्मित बुनियादी ढाँचे से कहीं अधिक की बहाली आवश्यक है—आजीविका, पशु संपदा और सामाजिक पूँजी का पुनर्जनन आवश्यक है।

- जलवायु परिवर्तन की तीव्रता और भविष्य का जोखिम - समुद्र के तापमान में वृद्धि से और भी तीव्र चक्रवातों का खतरा बढ़ रहा है और संभवतः प्रभाव क्षेत्रों का स्थान बदल रहा है या विस्तार हो रहा है। इससे राहत और पुनर्वास ढाँचों पर बोझ बढ़ रहा है।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- बेहतर पूर्वानुमान के बावजूद, निजी परिसंपत्तियों और आजीविका को होने वाली क्षति अभी भी अधिक है, क्योंकि राहत ढांचे में अक्सर जीवन-रक्षा पर जोर दिया जाता है, लेकिन आजीविका बहाली (उदाहरण के लिए भार ढोने वाले पशु, मुर्गीपालन) पर कम जोर दिया जाता है।

- पुनर्वास में अक्सर घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन गरीबों की परिसंपत्ति (पशुधन, नाव, उपकरण) के पुनर्निर्माण या मनोवैज्ञानिक/सामाजिक सुधार पर कम ध्यान दिया जाता है।

- समानता के मुद्दे: राहत और पुनर्वास कभी-कभी कम दिखाई देने वाली लेकिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों (जैसे, छोटे धारक मुर्गीपालन, अनौपचारिक मत्स्यपालन) के बजाय दिखाई देने वाली सार्वजनिक अवसंरचना को प्राथमिकता देते हैं।

- संस्थागत जड़ता: यद्यपि प्रणालियों में काफी सुधार हुआ है, फिर भी कई मामलों में एजेंसियों के बीच समन्वय, समय पर धन वितरण और समुदाय स्तर की भागीदारी कमजोर बनी हुई है।

- भविष्य के जोखिम का कम आकलन: जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, चक्रवातों की तीव्रता या पथ भिन्न हो सकते हैं; हो सकता है कि कुछ राज्य नए जोखिम प्रोफाइल के लिए पूरी तरह से अनुकूलित न हुए हों।

सुधार / सर्वोत्तम प्रथाएँ

- बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों को मज़बूत और व्यापक बनाएँ जो स्कूल/सामुदायिक केंद्रों के रूप में भी काम करें, जिससे निवेश को उचित ठहराया जा सके और रखरखाव सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए, ओडिशा सरकार ने चक्रवात-प्रवण क्षेत्रों में लगभग 800 नए आश्रयों और भूमिगत केबल बिछाने के लिए केंद्र से सहायता (लगभग ₹9,500 करोड़) मांगी है।

- आजीविका-केन्द्रित पुनर्वास को लागू करना: बकरियों/मुर्गियों को पुनर्स्थापित करना और प्रतिस्थापित करना, भारवाहक/दुधारू पशुओं के लिए चारा और पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करना, मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए नाव-इंजन और जाल प्रतिस्थापन की गारंटी देना।

- आपदा के बाद संपत्ति-क्षति (पशुओं, नावों, बुनियादी ढाँचे सहित) का त्वरित आकलन बढ़ाया जा सकता है । शोध से पता चलता है कि यूएवी क्षति आकलन और संसाधन आवंटन में तेज़ी ला सकते हैं।

- समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीबीडीआरआर) को मजबूत करना : स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना, मॉक ड्रिल आयोजित करना, सुभेद्य व्यक्तियों (बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, विकलांग) की निकासी-तैयार सूची बनाए रखना, और स्थानीय ज्ञान (पारंपरिक चेतावनी संकेत; सामुदायिक आश्रय) को एकीकृत करना।

- समान राहत निधि पहुंच और सामाजिक समावेशन को संस्थागत बनाना : यह सुनिश्चित करना कि हाशिए पर रहने वाले समूहों (अनुसूचित जनजातियां, मछुआरे, भूमिहीन श्रमिक) को राहत के लिए सक्रिय रूप से सूचीबद्ध किया जाए; पारदर्शी मानदंड और सामुदायिक निगरानी अपनाना।

- चक्रवात नियोजन में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करें : भविष्य के परिदृश्य मॉडलिंग के साथ खतरा मानचित्रण को अद्यतन करें, आश्रयों/बुनियादी ढांचे (उच्च हवा/उछाल सीमा) के लिए डिजाइन मानकों को बढ़ाएं, और तूफानी उछाल के प्रभाव को कम करने के लिए प्रकृति आधारित तटीय बफर्स (मैंग्रोव, टिब्बा) में निवेश करें।

- संसाधनों की पूर्व-स्थिति और तीव्र पुनर्स्थापना अवसंरचना में तेजी लाना : तिरपाल, भोजन, पानी, दवाइयां और ईंधन का भण्डारण करना; तत्काल सफाई के लिए भारी उपकरण (जेसीबी, चेन आरी) की पूर्व-तैनाती करना; बिजली-नेटवर्क लचीलेपन की योजना बनाना (जैसे, भूमिगत केबलिंग)।

- संस्थागत समन्वय और शासन में सुधार : नगरपालिका, जिला, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करते हुए नियमित अभ्यास; निगरानी के लिए वास्तविक समय शासन केंद्र; राहत-पुनर्वास के लिए मजबूत जवाबदेही तंत्र।

निष्कर्ष:

हालांकि भारत के पूर्वी तटीय चक्रवात क्षेत्र ने पूर्व चेतावनी, निकासी और संस्थागत तत्परता के माध्यम से मृत्यु दर को कम करने में प्रभावशाली प्रगति की है, लेकिन असली परीक्षा लचीले और समावेशी पुनर्वास में है जो आजीविका और सामुदायिक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण करता है।

- जैसे-जैसे जलवायु-प्रेरित चक्रवात की तीव्रता बढ़ती है, प्रतिक्रिया से परिवर्तनकारी पुनर्प्राप्ति की ओर बदलाव होना चाहिए - जो सबसे कमजोर लोगों को सशक्त बनाए, पारिस्थितिक बफर्स का पुनर्निर्माण करे और अनुकूली योजना को अंतर्निहित करे।

- तभी हम तटवर्ती समुदायों में हुई प्रगति को सतत लचीलेपन में बदल सकते हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

भारत के पूर्वी तट पर बार-बार आने वाले चक्रवात के खतरे को देखते हुए, राहत और पुनर्वास चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा सुभेद्य समुदायों के लिए सुदृढ़ आजीविका के निर्माण हेतु उपाय प्रस्तावित कीजिए । (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर III: शहरी विकास, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण)

संदर्भ (परिचय)

भारत का विकसित भारत @2047 का 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना ऐसे शहरों पर टिका है जो उत्पादक, लचीले और सतत हों। हालाँकि, भारत में शहरी नियोजन मुख्यतः भूमि-उपयोग क्षेत्रीकरण तक ही सीमित है , और आर्थिक क्षमता, पर्यावरणीय सततता और समावेशी शहरी शासन की उपेक्षा की जाती है।

मुख्य तर्क

- नियोजन की नींव के रूप में आर्थिक दृष्टि : शहरी नियोजन की शुरुआत आर्थिक विकास रणनीति के साथ होनी चाहिए , जिसमें भविष्य के रोजगार क्षेत्रों, औद्योगिक गलियारों और कौशल समूहों की पहचान की जानी चाहिए।

- यूएन -हैबिटैट का नया शहरी एजेंडा शहरों को विकास के इंजन में बदलने के लिए स्थानिक योजनाओं को आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ने की वकालत करता है। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद की नगर नियोजन योजनाएँ भूमि पुनर्समायोजन को बुनियादी ढाँचे पर आधारित औद्योगिक विस्तार से जोड़ती हैं, जो व्यवहार में इस एकीकरण को प्रदर्शित करती हैं।

- एकीकृत प्रणाली नियोजन : शहर आपस में जुड़ी प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं -जैसे आवास, गतिशीलता, ऊर्जा, अपशिष्ट और जल।

- इसलिए, नियोजन को स्थिर ज़ोनिंग से आगे बढ़कर, सतत विकास लक्ष्य 11: सतत शहर और समुदाय के अनुरूप, प्रणाली-आधारित शहरी डिज़ाइन की ओर बढ़ना होगा। एकीकृत भूमि, जल और ऊर्जा योजनाएँ संसाधनों पर दबाव को कम कर सकती हैं और बाढ़ या सूखे जैसे झटकों के प्रति लचीलापन बढ़ा सकती हैं।

- प्राकृतिक संसाधन और जलवायु बजट : शहरी विकास को संसाधन बजट द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए – उपलब्ध जल, हरित आवरण और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का मूल्यांकन करना।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (द्वितीय एआरसी) और राष्ट्रीय सतत आवास मिशन ने प्रत्येक शहरी योजना में आपदा लचीलापन और जलवायु अनुकूलन को एकीकृत करने की सिफारिश की है , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शहर अपनी पारिस्थितिक वहन क्षमता से अधिक विस्तार न करे।

- पर्यावरण और गतिशीलता एकीकरण : भारत के कार्बन उत्सर्जन में शहरों का योगदान लगभग 70% है और वे गंभीर वायु गुणवत्ता संकट का सामना करते हैं। प्रत्येक शहर की योजना में एक वायु प्रदूषण प्रबंधन और गतिशीलता योजना शामिल होनी चाहिए , जिसमें जन परिवहन, गैर-मोटर चालित साधनों और विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया जाए।

- दिल्ली मेट्रो एक प्रभावी मॉडल है – जो भूमि उपयोग, परिवहन और उत्सर्जन में कमी को एकीकृत करता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 4.8 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन से बचने में मदद मिलती है (सीएसई, 2024)।

- क्षेत्रीय और बहुकेन्द्रित शहरीकरण : शहरीकरण अब अर्ध-नगरीय क्षेत्रों और छोटे कस्बों तक फैल गया है। यूएन-हैबिटैट और भारत का राष्ट्रीय शहरी नीति ढाँचा (एनयूपीएफ) बहुकेन्द्रित विकास पर ज़ोर देता है —जो एक बड़े शहर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कई शहर समूहों का विकास है।

- क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के अंतर्गत दिल्ली-मेरठ-गाजियाबाद कॉरिडोर ऐसे क्षेत्रीय नियोजन मॉडल का उदाहरण है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों, परिवहन और आवास को जोड़ता है।

आलोचनाएँ और कमियाँ

- पुराना कानूनी ढांचा: शहरी नियोजन अधिनियम अभी भी 20वीं सदी के क्षेत्रीय तर्क पर निर्भर हैं, जो तेजी से हो रहे शहरीकरण के लिए अनुपयुक्त है।

- कमजोर समन्वय: एजेंसियों की बहुलता के कारण योजना खंडित हो जाती है, जिससे “एक शहर-एक योजना” सिद्धांत का उल्लंघन होता है।

- अनौपचारिकता की उपेक्षा: भारत के 80% से अधिक शहरी श्रमिक अनौपचारिक हैं , फिर भी आजीविका क्षेत्र अनियोजित बने हुए हैं।

- सीमित पर्यावरणीय एकीकरण: वायु, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, समग्र नियोजन लक्ष्य के बजाय परिधीय हैं।

- सीमा संबंधी बाधाएं: योजना नगरपालिका की सीमाओं पर ही रुक जाती है, जिसमें तेजी से बढ़ते हुए शहरी-परिक्षेत्र शामिल नहीं होते।

सुधार और नीति निर्देश

- विधायी आधुनिकीकरण : आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंडों को शामिल करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियमों को संशोधित करना, कठोर क्षेत्रीकरण के स्थान पर प्रदर्शन आधारित योजना को अपनाना।

- आर्थिक और संसाधन-संबद्ध योजना : शहरी आर्थिक रणनीतियों को मास्टर प्लान के लिए अनिवार्य पूर्ववर्ती बनाएं – नौकरी पूर्वानुमान, जीडीपी क्षमता और वहन क्षमता आकलन को जोड़ें।

- एकीकृत महानगरीय शासन : एजेंसियों में सुसंगत योजना सुनिश्चित करने के लिए, द्वितीय एआरसी द्वारा सुझाए गए अनुसार, वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही के साथ एकीकृत महानगरीय योजना प्राधिकरण बनाएं ।

- जलवायु और पर्यावरण जवाबदेही: भारत के नेट-जीरो 2070 रोडमैप को क्रियान्वित करने और पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए शहरी जलवायु कार्य योजनाओं, कार्बन बजट और वायु गुणवत्ता प्रकोष्ठों को संस्थागत बनाना ।

- डेटा, शिक्षा और स्थानीय क्षमता : जीआईएस-सक्षम, स्थिरता-केंद्रित पाठ्यक्रमों के माध्यम से शहरी शिक्षा का आधुनिकीकरण करें। योजनाकारों को डिजिटल मानचित्रण, पर्यावरण लेखा परीक्षा और सहभागी योजना में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसा कि यूएन-हैबिटेट के क्षमता विकास ढाँचे द्वारा प्रोत्साहित किया गया है ।

| मॉडल उदाहरण: सूरत शहर लचीलापन मॉडल

सूरत , जो कभी बाढ़ और महामारियों से ग्रस्त था, अब वैश्विक स्तर पर (यूएन-हैबिटैट द्वारा) एक लचीले शहर के मॉडल के रूप में उद्धृत किया जाता है। सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (एसयूडीए) और 100 लचीले शहरों की पहल के माध्यम से , शहर ने बाढ़ पूर्वानुमान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अपनी योजना में एकीकृत किया है। यह दर्शाता है कि कैसे बहु-क्षेत्रीय, अनुकूली योजना भेद्यता को लचीलेपन में बदल सकती है – जो अन्य भारतीय शहरों के लिए एक आदर्श है। |

निष्कर्ष

भारत के शहरी भविष्य को भूमि-उपयोग की कठोरता से ऊपर उठकर रणनीतिक, डेटा-संचालित और जलवायु-सचेत शहरीकरण को अपनाना होगा। नियोजन को आर्थिक विकास, स्थिरता मानकों और लचीले शासन से जोड़कर, भारत ऐसे शहरों का निर्माण कर सकता है जो जलवायु और सामाजिक न्याय संबंधी दायित्वों को पूरा करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा दें – जिससे विकसित भारत 2047 का विज़न सही मायने में साकार होगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में शहरी नियोजन भूमि-उपयोग विनियमन पर अत्यधिक केंद्रित है और इसके आर्थिक एवं पारिस्थितिक आयामों की उपेक्षा करता है। उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए कि भारतीय शहर सतत शहरी विकास प्राप्त करने के लिए एकीकृत और लचीलापन-आधारित नियोजन मॉडल कैसे अपना सकते हैं। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस