IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: भूगोल

प्रसंग:

- तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने बताया है कि भारी धातुएँ कावेरी नदी और उसकी मछलियों को प्रदूषित कर रही हैं। उन्होंने यहाँ से “नियमित” या “अत्यधिक” मात्रा में मछलियाँ खाने के प्रति भी आगाह किया है।

कावेरी नदी के बारे में:

- प्रकृति: यह दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ी नदी है, जिसे तमिल में ‘पोन्नी’ के नाम से जाना जाता है।

- बेसिन राज्य: कावेरी नदी प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर बहती है।

- सीमा: यह पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व और दक्षिण में पूर्वी घाट तथा उत्तर में कृष्णा बेसिन और पेन्नार बेसिन से अलग करने वाली पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है।

- चेरंगला गाँव के पास ब्रह्मगिरि पर्वतमाला पर तालकावेरी से 1,341 मीटर की ऊँचाई पर निकलती है । यह नदी तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले के पूम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है ।

- लंबाई: लगभग 800 किलोमीटर तक फैली कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है।

- महत्व: “दक्षिण की गंगा” के रूप में जानी जाने वाली कावेरी का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है, जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए सिंचाई और जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- प्रमुख बायीं तट सहायक नदियाँ: इनमें हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती शामिल हैं ।

- प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदियाँ: इनमें लक्ष्मणतीर्थ , कब्बानी, सुवर्णवती , भवानी, नोयिल और अमरावती शामिल हैं।

- विभाजन: इस बेसिन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: पश्चिमी घाट, मैसूर का पठार और डेल्टा। डेल्टा क्षेत्र इस बेसिन का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है।

- मिट्टी के प्रकार: इस बेसिन में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी की प्रजातियाँ हैं: काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, जलोढ़ मिट्टी, वन मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। लाल मिट्टी इस बेसिन के बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है।

- इस बेसिन में राष्ट्रीय उद्यान: इनमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- सितंबर में 60 से अधिक देशों द्वारा उच्च सागर संधि का अनुसमर्थन किया गया था; अब इसे जनवरी 2026 में लागू किया जाएगा। यह संधि समुद्री जैव विविधता को सतत रूप से संरक्षित करने और उपयोग करने के लिए नियम निर्धारित करती है और जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ने और प्रदूषण से होने वाले खतरों का समाधान करती है।

हाई सी/ उच्च सागर के बारे में:

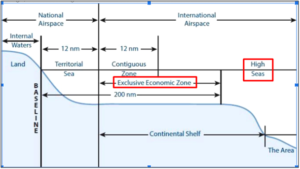

- उच्च सागर की परिभाषा: 1958 के उच्च सागरों पर जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार, समुद्र के वे भाग जो किसी देश के प्रादेशिक जल या आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं, उच्च सागर कहलाते हैं। यह किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (जो समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला है) से परे का क्षेत्र है और जहाँ तक किसी देश का सजीव और निर्जीव संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र होता है।

- उच्च समुद्रों का महत्व: उच्च समुद्र विश्व के 64% से ज़्यादा महासागरों और पृथ्वी की सतह के 50% हिस्से को कवर करते हैं, जिससे ये समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये लगभग 2,70,000 ज्ञात प्रजातियों का घर हैं, जिनमें से कई की खोज अभी बाकी है।

- जलवायु पर प्रभाव: उच्च समुद्र जलवायु को नियंत्रित करते हैं, कार्बन को अवशोषित करते हैं, सौर विकिरण को संग्रहित करते हैं, तथा ऊष्मा का वितरण करते हैं, जो ग्रहीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उच्च सागर संधि के बारे में:

- औपचारिक नाम: इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता कहा जाता है। संक्षेप में, इसे बीबीजेएन या उच्च सागर संधि के रूप में जाना जाता है ।

- UNCLOS के तहत: यह महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए UNCLOS के तहत एक नया अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है।

- उद्देश्य: इस संधि पर 2023 में वार्ता की गई थी और इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, तथा किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्री जल में जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।

- निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे पर ध्यान केंद्रित: यह समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (एमजीआर) को मानव जाति की साझी विरासत के रूप में पहचानता है, तथा लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारे पर जोर देता है।

- ईआईए शामिल हैं: संधि में इन क्षेत्रों को संभावित रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) भी शामिल है, विशेष रूप से जब संचयी और सीमापार प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है ।

- विकास:

- इस संधि के लिए पहले कदम दो दशक पहले शुरू हुए थे। 2004 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS), 1982 में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए एक तदर्थ कार्य समूह का गठन किया था, जिसमें BBNJ की सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे।

- 2011 तक, राज्य चार प्रमुख मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत हो गए थे, मुख्यतः MGR, ABMT, EIA, और क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। इसके बाद, 2018 और 2023 के बीच चार अंतर-सरकारी सम्मेलन सत्र आयोजित किए गए।

- इन चर्चाओं में शामिल पक्ष अंततः मार्च 2023 में एक समझौते पर पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप जून 2023 में संधि को अपनाया गया।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

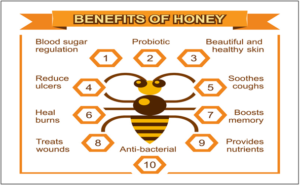

- भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) देश में महत्वाकांक्षी “मीठी क्रांति” को आगे बढ़ा रहा है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के बारे में:

- प्रकृति: यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र संवर्धन और विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है।

- कार्यान्वयन: इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) द्वारा 3 मिनी मिशनों (एमएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

- मिनी मिशन-I: इस मिशन के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को अपनाकर परागण के माध्यम से विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार पर जोर दिया जाएगा;

- मिनी मिशन-II: यह मिशन मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त उत्पादों के कटाई उपरांत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन आदि शामिल हैं।

- कृषि -जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगा ।

- वित्तपोषण: इस योजना का कुल बजट परिव्यय तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए ₹500 करोड़ है और इसे अगले तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) के लिए बढ़ा दिया गया है।

- प्रमुख उद्देश्य:

- कृषि एवं गैर-कृषि परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देना।

- मधुमक्खियों के गुणवत्तापूर्ण स्टॉक के विकास, मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा स्टॉक के गुणन और उत्पादन के बाद तथा विपणन बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

- क्षेत्रीय स्तर पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और जिला स्तर पर मिनी/उपग्रह प्रयोगशालाओं की स्थापना।

- शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के स्रोत के लिए ब्लॉकचेन/ट्रेसेबिलिटी प्रणाली विकसित करना और ऑनलाइन पंजीकरण आदि सहित मधुमक्खी पालन में आईटी उपकरणों का उपयोग करना;

- संस्थागत ढांचा: यह एसएचजी, एफपीओ और सहकारी समितियों जैसे सामूहिक दृष्टिकोणों के माध्यम से मधुमक्खी पालकों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- रक्षा पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत के अनुसार, भारत अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में त्रि-सेवा अभ्यास ‘पूर्वी प्रचंड प्रहार’ आयोजित करेगा।

पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास के बारे में:

- प्रकृति: यह एक त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है, जिसे एक दूरदर्शी अभ्यास के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो भूमि, वायु और समुद्री मोर्चों पर बहु-डोमेन एकीकरण को मान्य करेगा।

- स्थान: यह अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया जाएगा ।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच युद्ध क्षमता, तकनीकी अनुकूलन और परिचालन तालमेल को बढ़ाना है। यह अंतर-संचालनीयता को परिष्कृत करता है, परिस्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करता है, और संयुक्त अभियानों के लिए कमान और नियंत्रण संरचनाओं को मान्य बनाता है।

- फोकस: यह अभ्यास बहु-डोमेन एकीकरण पर केंद्रित है – भूमि, वायु और समुद्री क्षेत्रों में – परिचालन तालमेल, तकनीकी अनुकूलन और भविष्य के संघर्षों के लिए तत्परता बढ़ाने के लिए।

- विशेष बलों की भागीदारी: इस अभ्यास में विशेष बलों, मानवरहित प्लेटफार्मों, सटीक प्रणालियों और नेटवर्क संचालन केंद्रों का समन्वित उपयोग शामिल है, जो यथार्थवादी उच्च-ऊंचाई वाली परिस्थितियों में एक साथ काम करते हैं।

- महत्व: ‘पूर्वी प्रचंड प्रहार’ पिछले त्रि-सेवा अभ्यासों – ‘भला प्रहार’ (2023) और ‘पूर्वी प्रहार’ (2024) का अनुसरण करता है – जो संयुक्त सैन्य एकीकरण और मिशन तत्परता की दिशा में भारत के चल रहे अभियान में अगला कदम है।

स्रोत:

श्रेणी: विविध

प्रसंग:

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार 3 फरवरी, 2020 के कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 तक वोडाफोन-आइडिया के सभी समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया का व्यापक मूल्यांकन और समाधान कर सकती है।

समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बारे में:

- परिभाषा: समायोजित सकल राजस्व राजस्व का वह हिस्सा है जो भारत में दूरसंचार ऑपरेटरों को अपने लाइसेंस समझौते के हिस्से के रूप में दूरसंचार विभाग को भुगतान करना होता है।

- पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के तहत दूरसंचार क्षेत्र को उदार बनाया गया था, जिसके बाद कंपनियों को एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के बदले लाइसेंस जारी किए गए। भारी-भरकम निश्चित लाइसेंस शुल्क से राहत देने के लिए, सरकार ने 1999 में लाइसेंसधारियों को राजस्व साझाकरण शुल्क मॉडल अपनाने का विकल्प दिया। इसके तहत, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को अपने एजीआर का एक प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एलएफ) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के रूप में सरकार के साथ साझा करना आवश्यक था।

- मीट्रिक के रूप में प्रयुक्त: समायोजित सकल राजस्व वह मीट्रिक है जिसका उपयोग भारत में दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए किया जाता है।

- घटक: इसमें दूरसंचार सेवाओं (जैसे कॉल, डेटा, एसएमएस, रोमिंग, मूल्य वर्धित सेवाएं) से होने वाली आय के साथ-साथ दूरसंचार संचार विभाग को ब्याज आय, परिसंपत्ति बिक्री, किराया और विदेशी मुद्रा लाभ जैसे गैर-दूरसंचार राजस्व भी शामिल हैं।

- बहिष्करण: कुछ मदें, जैसे कि जीएसटी (यदि पहले से ही सकल राजस्व का हिस्सा है) और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा राजस्व (जैसे रोमिंग शुल्क), को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

- एजीआर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2019): अक्टूबर 2019 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों को अपनी एजीआर गणना में गैर-प्रमुख राजस्व को भी शामिल करना होगा। इसके परिणामस्वरूप, उसने कंपनियों को लाइसेंस शुल्क, एसयूसी, अर्जित ब्याज, दंड और दंड पर ब्याज सहित ₹1.47 लाख करोड़ से अधिक का बकाया चुकाने का निर्देश दिया। इस फैसले ने अंततः दूरसंचार ऑपरेटरों की वित्तीय देनदारी बढ़ा दी।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था – संवृद्धि, विकास और रोजगार; रोजगार और कौशल पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव)

संदर्भ (परिचय)

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र, जिसे लंबे समय से आर्थिक परिवर्तन और वैश्विक प्रतिष्ठा का वाहक माना जाता रहा है, अब ऑटोमेशन, प्रतिबंधात्मक वैश्विक नीतियों और कौशल अप्रचलन के कारण संरचनात्मक बदलावों का सामना कर रहा है, जो पुनर्निर्माण और नीति सुधार की तत्काल आवश्यकता का संकेत देता है।

मुख्य तर्क

- आईटी क्षेत्र का संरचनात्मक परिवर्तन: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% का योगदान देने वाला और लगभग 60 लाख लोगों को रोज़गार देने वाला यह क्षेत्र पतन के बजाय एक बुनियादी बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। टीसीएस, इंफोसिस और अन्य कंपनियों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 50,000 नौकरियों की छंटनी , एक गहरे व्यवस्थागत बदलाव को दर्शाती है।

- एआई-संचालित स्वचालन और कार्यबल विस्थापन: एजेंटिक एआई , जनरेटिव मॉडल और ऑटोमेशन का उदय नियमित कोडिंग और समन्वय कार्यों को अप्रचलित बना रहा है। SAP ECC जैसे पुराने प्लेटफ़ॉर्म में प्रशिक्षित मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों को अतिरेक का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ग्राहक एआई-संचालित, क्लाउड-नेटिव और साइबर सुरक्षा समाधानों की मांग कर रहे हैं।

- वैश्विक एवं नीतिगत बाधाएँ: प्रतिबंधात्मक अमेरिकी वीज़ा व्यवस्था , बढ़ती एच-1बी लागत और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में ग्राहक बजट में कमी ने भारतीय कंपनियों को परिचालन का स्थानीयकरण करने के लिए मजबूर किया है, जिससे पारंपरिक आउटसोर्सिंग लाभ कम हो रहे हैं। पहले का लागत-मध्यस्थता मॉडल अब विशिष्ट, कम लागत वाली, एआई-कुशल टीमों के लिए रास्ता बना रहा है ।

- कौशल बेमेल और शैक्षिक कमियाँ: आईटी क्षेत्र का "असेंबली लाइन" तरीका—आम जनता को बुनियादी कोडिंग का प्रशिक्षण देना—अब पर्याप्त नहीं रहा। उद्योग की माँग और कौशल उपलब्धता के बीच बेमेल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पुराने पड़ चुके हैं और एआई, डेटा साइंस और तकनीकी नैतिकता की बजाय रटंत कोडिंग पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं ।

- नया आईटी प्रतिमान - सेवाओं से समाधान तक: वैश्विक ग्राहक अब मानव संसाधन आउटसोर्सिंग के बजाय समाधान-आधारित साझेदारी चाहते हैं। ज़ोर मात्रा से हटकर गुणवत्ता पर आ गया है, जहाँ उत्पाद नवाचार, समस्या-समाधान और बहु-विषयक सहयोग प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

मुद्दे/आलोचनाएँ/चुनौतियाँ

- नौकरी की असुरक्षा और मौन छंटनी: प्रदर्शन से जुड़ी निकासी और रुकी हुई पदोन्नति के माध्यम से 'मूक छंटनी' से कर्मचारियों का मनोबल खराब होता है और कंपनियों और श्रमिकों के बीच विश्वास कम होता है।

- सामाजिक सुरक्षा जाल का अभाव: भारत का आईटी क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से श्रम कल्याण तंत्र से अलग-थलग रहा है, अब पुनः प्रशिक्षण सहायता, विच्छेद संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों के अभाव का सामना कर रहा है ।

- धीमी शैक्षिक सुधार: इंजीनियरिंग संस्थान पाठ्यक्रम को संशोधित करने में पीछे रह गए हैं , जिसके कारण उभरती प्रौद्योगिकियों और रोजगार कौशल में उद्योग-अकादमिक दूरी बढ़ रही है।

- सीमित सरकारी दूरदर्शिता: नीति का ध्यान मुख्यतः डिजिटल साक्षरता पर है, न कि एआई की तैयारी पर , जिसके कारण श्रमिक तीव्र तकनीकी व्यवधानों के लिए तैयार नहीं हो पाते।

सुधार और आगे की राह

- एआई और उभरती तकनीक में कौशल उन्नयन: बड़े पैमाने पर पुनर्कौशलीकरण महत्वपूर्ण है। टीसीएस जैसी कंपनियों द्वारा 5.5 लाख कर्मचारियों को एआई में कौशल उन्नयन प्रदान करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहनों के माध्यम से एक राष्ट्रीय मानदंड बनना चाहिए ।

- पाठ्यक्रम और संस्थागत सुधार: इंजीनियरिंग शिक्षा में मशीन लर्निंग, एआई नैतिकता, साइबर सुरक्षा और सहयोग एवं आलोचनात्मक सोच जैसे सॉफ्ट स्किल्स पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का ढाँचा इस बदलाव का आधार बन सकता है।

- स्टार्टअप और उत्पाद नवाचार के लिए समर्थन: भारत के डीप-टेक और एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को वित्तीय प्रोत्साहन, उद्यम पूंजी पहुंच और सरलीकृत नियमों की आवश्यकता है ताकि आईटी कथा को "सेवा प्रदाता" से नवाचार केंद्र में स्थानांतरित किया जा सके।

- नीति और वैश्विक सहभागिता: सरकार को एआई शासन में घरेलू स्पष्टता सुनिश्चित करते हुए वैश्विक भागीदारों के साथ डेटा संप्रभुता, वीज़ा पहुंच और डिजिटल व्यापार मानदंडों पर बातचीत करनी चाहिए ।

- सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण: विस्थापित श्रमिकों के लिए, अनिवार्य विच्छेद वेतन (6-9 महीने) , पुनः प्रशिक्षण सब्सिडी, और मनोवैज्ञानिक परामर्श को मानवीय संक्रमण नीति का आधार बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की आईटी यात्रा विकसित हो रही है—जो मानव-शक्ति-संचालित आउटसोर्सिंग से लेकर मानसिक-शक्ति-संचालित नवाचार तक है। यह बदलाव, हालांकि कष्टदायक है, लेकिन अगर दूरदर्शिता, कौशल और साहस के साथ किया जाए तो उद्देश्यपूर्ण हो सकता है ।

- ध्यान कोडर्स की गिनती से हटकर ऐसे नवप्रवर्तकों को तैयार करने पर होना चाहिए जो भारत के डिजिटल भविष्य का नेतृत्व कर सकें।

- जैसा कि शशि थरूर ने कहा है, आईटी गुलाब ने भले ही अपनी पंखुड़ियां खो दी हों, लेकिन इसकी जड़ें मजबूत बनी हुई हैं - यदि इन्हें सुधार और लचीलेपन के माध्यम से पोषित किया जाए तो ये फिर से खिलने के लिए तैयार हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत के आईटी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और इसकी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ।” (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर 3: पर्यावरण – संरक्षण, जैव विविधता और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ)

संदर्भ (परिचय

उच्च सागर संधि या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (बीबीएनजे) समझौता 60 देशों द्वारा अनुमोदन के बाद जनवरी 2026 में लागू होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलक्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है, लेकिन इसे वैचारिक, कानूनी और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य तर्क

- उद्देश्य और दायरा: संधि का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (बीबीएनजे) से परे जैव विविधता को विनियमित करना है – जो दुनिया के लगभग दो-तिहाई महासागरों को कवर करती है – जो न्यायसंगत लाभ-साझाकरण, संरक्षण और समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (एमजीआर) के सतत उपयोग के माध्यम से है।

- यह समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) सहित क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरण (एबीएमटी) जैसे तंत्रों को प्रस्तुत करता है , तथा इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली मानवीय गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) को अनिवार्य बनाता है।

- मानव जाति की साझी विरासत: यह सिद्धांत इस बात पर ज़ोर देता है कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री संसाधन सामूहिक रूप से समस्त मानवता के हैं , और उनके अन्वेषण से सभी राष्ट्रों को समान रूप से लाभ होना चाहिए। इसका उद्देश्य तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रों द्वारा समुद्री संसाधनों के अनन्य विनियोजन को रोकना है।

- UNCLOS (1982) का पूरक: यह संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) में एक बड़ी कमी को पूरा करती है , जिसमें समुद्र में संसाधनों के प्रबंधन पर स्पष्टता का अभाव था। बीबीएनजे समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए विज्ञान-आधारित और न्यायसंगत शासन तंत्र के माध्यम से यूएनसीएलओएस को मजबूत करता है ।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

- कानूनी सिद्धांतों में अस्पष्टता: “मानव जाति की साझी विरासत” और “उच्च समुद्र की स्वतंत्रता” के बीच तनाव अभी भी अनसुलझा है।

- जहाँ पूर्व संधि न्यायसंगत बंटवारे पर ज़ोर देती है, वहीं बाद वाली संधि अप्रतिबंधित नौवहन और दोहन की अनुमति देती है। संधि के समझौतावादी शब्द समुद्री आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच, स्वामित्व और लाभ-बंटवारे को लेकर अस्पष्टता छोड़ देते हैं।

- जैव चोरी और लाभ-साझाकरण के मुद्दे: ऐतिहासिक रूप से, विकसित राष्ट्र स्रोत क्षेत्रों को मुआवजा दिए बिना जैव पूर्वेक्षण और समुद्री आनुवंशिक खोजों को पेटेंट कराने में लगे हुए हैं।

- यद्यपि संधि में लाभ-साझाकरण प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इसमें मौद्रिक या गैर-मौद्रिक लाभों की गणना और वितरण पर स्पष्टता का अभाव है , जिससे विकासशील देशों के लिए जैव-चोरी और असमान पहुंच की आशंका बढ़ गई है।

- प्रमुख शक्तियों की गैर-भागीदारी: अमेरिका, चीन और रूस जैसे प्रमुख देशों की अनुपस्थिति संधि की सार्वभौमिकता को कमज़ोर करती है। समुद्री अनुसंधान, समुद्र तल खनन और नौसैनिक स्वतंत्रता में आर्थिक और रणनीतिक हितों के कारण इसकी पुष्टि करने में उनकी अनिच्छा है।

- संस्थागत ओवरलैप और विखंडन: संधि को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (आरएफएमओ) जैसी मौजूदा संस्थाओं के साथ सह-अस्तित्व में रहना होगा। यदि समन्वय तंत्र कमज़ोर हैं, तो ओवरलैपिंग जनादेश क्षेत्राधिकार संघर्ष और विखंडित महासागर शासन का जोखिम पैदा करते हैं ।

- परिचालन और निगरानी में कमियाँ: गतिशील समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) को लागू करने और सीमा पार ईआईए (पर्यावरण प्रभाव आकलन) करने के लिए मज़बूत तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है, जिनका कई विकासशील देशों में अभाव है। इसके अलावा, निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रवर्तन तंत्र अभी भी अविकसित हैं।

सुधार और आगे की राह

- कानूनी परिभाषाओं को स्पष्ट करें: एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचा स्थापित करें जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि MGR तक कैसे पहुँचा जाएगा, उनका उपयोग कैसे किया जाएगा और उनका मुद्रीकरण कैसे किया जाएगा। लाभ-साझाकरण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्पष्ट नियम पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए समुद्री अनुसंधान प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को वित्तपोषित और सुगम बनाना चाहिए, तथा भागीदारी और डेटा साझाकरण में वास्तविक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए ।

- संस्थागत समन्वय को मजबूत करना: बीबीएनजे सचिवालय को यूएनसीएलओएस निकायों , आईएसए और आरएफएमओ के साथ तालमेल में काम करना चाहिए ताकि क्षेत्राधिकारों के बीच अतिव्यापन से बचा जा सके और सुसंगत महासागरीय शासन सुनिश्चित किया जा सके।

- गतिशील समुद्री शासन: जलवायु लचीलापन और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय निगरानी, उपग्रह डेटा और स्वदेशी पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग करके एमपीए के अनुकूली प्रबंधन को प्रोत्साहित करना ।

- वैश्विक भागीदारी और अनुपालन: प्रमुख समुद्री शक्तियों से अनुसमर्थन प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री साझा संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है ।

निष्कर्ष

उच्च सागर संधि यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है कि विश्व के महासागर एक वैश्विक साझा संसाधन बने रहें और लोगों और ग्रह दोनों की सेवा करें। फिर भी, इसकी सफलता सिद्धांतों की स्पष्टता , प्रमुख शक्तियों की भागीदारी और निष्पक्ष लाभ-साझाकरण तंत्र पर निर्भर करती है । इस संधि को प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर महासागरीय शासन के लिए एक न्यायसंगत, विज्ञान-संचालित और समावेशी ढाँचा स्थापित करना होगा – जहाँ संरक्षण और विकास सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में हों।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: “उच्च सागर संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं।” चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

स्रोत: द हिंदू