IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग:

- एक दशक से अधिक समय से ब्रिक्स ने कई कदम उठाए हैं, जो डॉलर-प्रधान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम करने के उनके बढ़ते दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं।

ब्रिक्स के बारे में:

- नामकरण: संक्षिप्त नाम ‘ब्रिक’ ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ’नील द्वारा 2001 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गढ़ा गया था।

- विकास: ब्रिक ने 2006 में जी-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया, 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, तथा 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स बन गया।

- सदस्य: शुरुआती पाँच ब्रिक्स सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। 2024 में, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ। सऊदी अरब ने अभी तक अपनी ब्रिक्स सदस्यता को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जबकि अर्जेंटीना, जिसके शुरू में 2024 में शामिल होने की उम्मीद थी, बाद में इससे बाहर हो गया।

- महत्व: ब्रिक्स विश्व की 45% जनसंख्या और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 37.3% हिस्सा है, जो यूरोपीय संघ के 14.5% और जी7 के 29.3% से अधिक है।

- ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण: ईरान, सऊदी अरब और यूएई के शामिल होने से ब्रिक्स अब वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 44% हिस्सा रखता है, जिससे यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने में एक प्रमुख देश बन गया है।

- ब्रिक्स की प्रमुख पहल: इनमें न्यू डेवलपमेंट बैंक (2014), आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए), ब्रिक्स अनाज विनिमय, ब्रिक्स रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल, एसटीआई फ्रेमवर्क कार्यक्रम (2015) आदि शामिल हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में:

- विकासशील देशों पर ध्यान: एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना ब्रिक्स द्वारा उभरते बाजारों और विकासशील देशों (ईएमडीसी) में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई है।

- फोर्टालेजा घोषणा: इस समझौते पर 2014 में फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, और बैंक ने 2015 में परिचालन शुरू किया।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है, तथा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

- सदस्य: संस्थापक सदस्यों के अलावा, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे नए सदस्य हैं। यह सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है।

- मतदान शक्ति: प्रत्येक सदस्य की मतदान शक्ति उसकी पूंजी में उसके अंशदान के बराबर होगी। हालाँकि, ब्रिक्स देशों का हिस्सा मतदान शक्ति के 55% से कम नहीं हो सकता। साथ ही, किसी भी देश के पास वीटो शक्ति नहीं होगी।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संशोधित हवाई किराया वापसी मानदंडों का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत एयरलाइनों को कई अन्य बदलावों के अलावा, यदि कोई यात्री चिकित्सा आपात स्थिति के कारण उड़ान रद्द करता है तो उसे पूर्ण धन वापसी या क्रेडिट नोट जारी करना होगा।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बारे में:

- नोडल मंत्रालय: यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटता है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।

- उद्देश्य: यह भारत से/भारत के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए ज़िम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है ।

- कार्य: यह भारत में संचालित सभी उड़ानों में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सभी एयरलाइनों और विमानों का नियमित सुरक्षा निरीक्षण भी करता है। सुरक्षा के अलावा, DGCA भारतीय विमानन उद्योग के विकास और प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- वायु यातायात नियंत्रण प्रणालियों का प्रबंधन: डीजीसीए भारतीय हवाई क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार के लिए नई वायु यातायात नियंत्रण प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- पायलटों को प्रमाण-पत्र प्रदान करना: डीजीसीए पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों और अन्य विमानन कर्मियों को लाइसेंस और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

- एएआई के साथ मिलकर काम करता है: डीजीसीए भारत में हवाई यातायात के नियमन के लिए भी ज़िम्मेदार है। यह हवाई यातायात के सुरक्षित और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ मिलकर काम करता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बारे में:

- प्रकृति: यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है।

- स्थापना: इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था और यह 1 अप्रैल, 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को मिलाकर अस्तित्व में आया।

- कार्य: इस विलय से एक एकल संगठन अस्तित्व में आया जिसे देश में जमीन और हवाई क्षेत्र दोनों पर नागरिक विमानन अवसंरचना के सृजन, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- सीआईटीईएस की एक समिति ने सिफारिश की है कि भारत के वन्यजीव प्राधिकरण चिड़ियाघरों और वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्रों द्वारा लुप्तप्राय जानवरों के आयात की अनुमति देने वाले परमिट जारी करना बंद कर दें।

सीआईटीईएस के बारे में:

- नामकरण: वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) को वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है।

- स्थापना: इस पर 3 मार्च 1973 को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ। इसे वन्यजीव व्यापार को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा 1963 में अपनाए गए प्रस्ताव के बाद तैयार किया गया था।

- सदस्य: इस सम्मेलन में अब 185 पक्षकार हैं, जिनमें भारत (1976 से सदस्य) और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

- प्रशासन: जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा प्रशासित, सीआईटीईएस 40,000 से अधिक जंगली जीवों और पौधों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जिसमें जीवित नमूने और वन्यजीव-व्युत्पन्न उत्पाद शामिल हैं।

- उद्देश्य: संधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा व्यापार सतत, कानूनी और पता लगाने योग्य हो, तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जैव विविधता, स्थानीय आजीविका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन प्रदान करे।

- कार्यविधि: सीआईटीईएस निर्यात, आयात, पुनःनिर्यात और समुद्री मार्ग से प्रवेश के लिए परमिट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। प्रत्येक सदस्य देश लाइसेंसिंग और संरक्षण संबंधी सलाह की देखरेख के लिए प्रबंधन और वैज्ञानिक प्राधिकारियों की नियुक्ति करता है।

- परिशिष्ट प्रणाली:

- परिशिष्ट I: विलुप्ति के खतरे में प्रजातियाँ। व्यापार अत्यधिक प्रतिबंधित है।

- परिशिष्ट II: प्रजातियाँ जो खतरे में नहीं हैं, लेकिन जोखिम से बचने के लिए नियंत्रित व्यापार की आवश्यकता है।

- परिशिष्ट III: कम से कम एक देश द्वारा संरक्षित प्रजातियाँ जो व्यापार को विनियमित करने के लिए सहयोग चाहती हैं।

- संशोधन: परिशिष्ट I और II में परिवर्तन का निर्णय पक्षकारों के सम्मेलन (CoP) में किया जाता है, जबकि परिशिष्ट III में व्यक्तिगत पक्षकारों द्वारा एकतरफा संशोधन किया जा सकता है।

- महत्व: वन्यजीव व्यापार एक बहु- अरब डॉलर का वैश्विक उद्योग है, और अनियंत्रित व्यापार के साथ-साथ आवास के नुकसान से कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। CITES को सबसे प्रभावी पर्यावरणीय समझौतों में से एक माना जाता है, जो CITES व्यापार डेटाबेस (कानूनी वन्यजीव व्यापार पर एक वैश्विक संदर्भ) जैसे उपकरणों और प्रवर्तन एवं कानूनी अधिग्रहण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों द्वारा समर्थित है।

- प्रमुख पहल: हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम जैसी पहलों ने अफ्रीका और एशिया में अवैध शिकार में उल्लेखनीय कमी लाई है। इससे अफ्रीकी हाथियों, पैंगोलिन और मगरमच्छों जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मदद मिली है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के साथ सहयोग: सीआईटीईएस परिशिष्टों में सूचीबद्ध सभी प्रजातियों को अब वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 की अनुसूची IV में शामिल किया गया है, जो सीआईटीईएस के साथ भारत के मजबूत सहयोग को दर्शाता है।

- संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों की सराहना: सीआईटीईएस अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के कार्यों की सराहना करता है, जैसे कि खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा मत्स्य प्रबंधन में सुधार, क्षमता निर्माण और एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) के साथ तकनीकी सहयोग, तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ युवाओं पर केंद्रित पहल।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

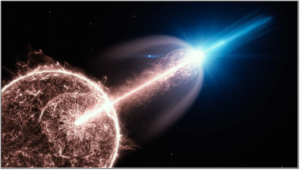

- नए शोधों के अनुसार, ब्लैक होल के ‘निशानों’ से निकलने वाली गामा-किरणें क्वांटम गुरुत्व को उजागर कर सकती हैं।

गामा-रे विस्फोट के बारे में:

- परिभाषा: गामा-किरण विस्फोट, गामा किरणों का अल्पकालिक विस्फोट है, जो प्रकाश का सबसे ऊर्जावान रूप है।

- अवधि: कुछ मिलीसेकंड से लेकर कई घंटों तक चलने वाले, वे एक सामान्य सुपरनोवा की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक चमकते हैं और सूर्य से लगभग दस लाख खरब गुना अधिक चमकीले होते हैं।

- विशिष्टता: दूरस्थ आकाशगंगाओं में देखी गई ये घटनाएं ब्रह्मांड में विद्यमान ज्ञात सर्वाधिक चमकीली विद्युतचुंबकीय घटनाएं हैं।

- तीव्रता: यह कुछ ही सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है जितनी कि हमारा सूर्य अपने पूरे जीवनकाल में उत्सर्जित करेगा।

- चरण: इसमें दो अलग-अलग उत्सर्जन चरण होते हैं – अल्पकालिक त्वरित उत्सर्जन (प्रारंभिक विस्फोट चरण जो गामा-किरणों का उत्सर्जन करता है), जिसके बाद दीर्घकालिक बहु-तरंगदैर्ध्य पश्च-दीप्ति चरण होता है।

- ब्लैक होल के साथ संबंध: सबसे छोटे GRB संभवतः दो सघन तारकीय अवशेषों, जिन्हें न्यूट्रॉन तारे कहा जाता है, के टकराव को दर्शाते हैं, तथा सबसे लंबे विस्फोट तब उत्पन्न होते हैं, जब एक विशाल, तेजी से घूमता तारा ढहकर ब्लैक होल का निर्माण करता है।

- गामा किरणों के स्रोत: ये ब्रह्मांड की सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं, जैसे न्यूट्रॉन तारे और पल्सर, सुपरनोवा विस्फोटों और ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी पर, गामा तरंगें परमाणु विस्फोटों, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय की कम नाटकीय गतिविधि से उत्पन्न होती हैं।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- भारत की एक और आर्द्रभूमि, बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है, जिससे देश में ऐसे संरक्षित स्थलों की कुल संख्या 94 हो गई है।

गोगाबील झील के बारे में :

- प्रकृति: गोगाबील अब बिहार का छठा रामसर स्थल है, जो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जैसे अन्य स्थलों में शामिल हो गया है ।

- स्थान: यह बिहार के कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के बीच स्थित एक गोखुर झील है।

- विशिष्टता: यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है और बाढ़ क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो मानसून के दौरान दोनों नदियों से प्राकृतिक रूप से जुड़ जाता है।

- संबंधित त्यौहार: इस आर्द्रभूमि में सिरवा, अद्रा, छठ जैसे स्थानीय सांस्कृतिक पारंपरिक त्यौहार मनाए जाते हैं।

- वनस्पति: इन प्राकृतिक परिदृश्यों में ज्यादातर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन शामिल हैं।

- जीव-जंतु: यह स्मूथ कोटेड ओटर (लुट्रोगेल पर्सिपिसी लता) और हेलीकॉप्टर कैटफ़िश (वा लागो अट्टू) का निवास स्थल है। यह संकटग्रस्त मछली प्रजाति वालागो अट्टू के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है।

- महत्व: यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास और जलीय प्रजातियों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। यह जलीय वनस्पतियों, मछलियों और आर्द्रभूमि पर निर्भर प्रजातियों सहित समृद्ध जैव विविधता का पोषण करता है। यह गंगा के मैदानों में बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3: साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध)

संदर्भ (परिचय)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल घोटालों की व्यापक जांच के आह्वान ने दक्षिण-पूर्व एशिया में औद्योगिक स्तर पर फैले धोखाधड़ी नेटवर्क को उजागर कर दिया है, जहां आधुनिक स्कैम /घोटाले ठिकानों में भारतीय नागरिक पीड़ित और अपराधी दोनों हैं।

मुख्य तर्क

- औद्योगिक साइबर अपराध नेटवर्क: डिजिटल घोटाले व्यक्तिगत साइबर धोखाधड़ी से संगठित, सीमा पार "घोटाला परिसरों" में विकसित हो गए हैं, विशेष रूप से म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में, जो शासन की मिलीभगत से संचालित सिंडिकेट द्वारा संचालित होते हैं।

- मानव तस्करी और जबरन श्रम: हजारों भारतीयों और अन्य नागरिकों को धोखाधड़ी वाली नौकरी की पेशकश और वीजा-मुक्त मार्गों के माध्यम से इन परिसरों में तस्करी कर लाया जाता है, जहां उन्हें हिंसा, यौन दुर्व्यवहार और जबरन डिजिटल श्रम का सामना करना पड़ता है।

- संघर्ष-प्रेरित अपराध अर्थव्यवस्थाएं: म्यांमार में तख्तापलट के बाद की अस्थिरता और कमजोर शासन ने मिलिशिया और सीमा सुरक्षा बलों को घोटाले केंद्र कराधान के माध्यम से स्वयं को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाया है, तथा आपराधिक उद्यम को उग्रवादियों के वित्तपोषण के साथ मिला दिया है।

- क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से वित्तीय शोधन: "पिग बुच्रिंग (pig butchering)" (रोमांस-सह-क्रिप्टो घोटाले) से प्राप्त धन को पारंपरिक नियामक निरीक्षण से बचते हुए, मनी म्यूल, संदिग्ध डिजिटल वॉलेट (जैसे, ह्यूओन पे) और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से शोधित किया जाता है।

- भारत की दोहरी भेद्यता: भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है - नागरिकों को साइबर गुलामी में विदेश ले जाया जा रहा है और घरेलू स्तर पर लाखों लोगों को इन्हीं घोटालों के कारण ठगा जा रहा है, जिससे साइबर जागरूकता, कानून प्रवर्तन और वित्तीय ट्रैकिंग में अंतराल उजागर हो रहा है।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- कमजोर अंतर्राष्ट्रीय तंत्र: वर्तमान द्विपक्षीय ढांचे राजनीतिक रूप से अस्थिर या मिलीभगत वाले राज्यों में संचालित शिथिल नेटवर्क वाले सिंडिकेटों के खिलाफ अपर्याप्त हैं।

- सीमित घरेलू तैयारी: भारत की साइबर अपराध जांच क्षमताएं और अंतर-एजेंसी समन्वय अभी भी अविकसित हैं, तथा परिष्कृत डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में सार्वजनिक साक्षरता भी कम है।

- कूटनीतिक बाधाएं: म्यांमार की सैन्य सरकार और कंबोडिया के सत्तावादी शासन के साथ भारत की सीमित स्थिति, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या बचाव कार्यों में बाधा डालती है।

- विनियामक विलंब: क्रिप्टोकरेंसी और फिनटेक विनियम प्रतिक्रियात्मक बने हुए हैं, जिससे वित्तीय गुमनामी को बढ़ावा मिलता है।

- खंडित वैश्विक कार्रवाई: डिजिटल जबरन श्रम को आधुनिक गुलामी मानने वाले एकीकृत वैश्विक कानूनी ढांचे का अभाव जवाबदेही को कमजोर करता है।

सुधार और नीतिगत उपाय

- जन जागरूकता और डिजिटल साक्षरता: आरबीआई, CERT-In और राज्य पुलिस को धोखाधड़ी वाली नौकरी की पेशकश और "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों के खिलाफ चेतावनी देते हुए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना चाहिए।

- साइबर अपराध अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना: गृह मंत्रालय और राज्य साइबर इकाइयों के अंतर्गत विशेष साइबर अपराध कार्यबल और फोरेंसिक क्षमताएं स्थापित करना।

- क्षेत्रीय सहयोग ढांचा: भारत को खुफिया जानकारी साझा करने, प्रत्यर्पण तंत्र और संयुक्त कार्रवाई के लिए आसियान सदस्यों, चीन और इंटरपोल के साथ समन्वय करना चाहिए।

- राजनयिक और मानवीय चैनल: यूएनओडीसी, आईओएम और यूएनएचआरसी के माध्यम से घोटाले वाले परिसरों को जबरन श्रम और मानव तस्करी के स्थलों के रूप में वर्गीकृत करना ।

- क्रिप्टो-लेनदेन निगरानी: सीमा पार वित्तीय प्रवाह का पता लगाने के लिए एक्सचेंजों पर एफएटीएफ के यात्रा नियम और सख्त केवाईसी/एएमएल मानदंडों जैसे वैश्विक मानकों को लागू करना।

निष्कर्ष:

दक्षिण-पूर्व एशियाई घोटालेबाज़ों का प्रसार एक संकर खतरे का प्रतिनिधित्व करता है—जिसमें साइबर अपराध, मानव तस्करी और भू-राजनीतिक अस्थिरता का मिश्रण है। भारत को एक समग्र सरकारी और क्षेत्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो इन नेटवर्कों को न केवल डिजिटल अपराध बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में देखे, और साइबर-मानवाधिकार ढाँचे के तहत वैश्विक सहयोग की गारंटी दे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल घोटालों का उदय साइबर अपराध और मानव तस्करी के नए आयामों को उजागर करता है। भारत की कमजोरियों और समन्वित क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू

(जीएस पेपर 3: पर्यावरण – संरक्षण, वनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन)

संदर्भ (परिचय)

संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) का लक्ष्य 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करना है, जो 3.39 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की भारत की जलवायु प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

मुख्य तर्क

- वृक्षारोपण की बजाय पुनर्स्थापन: नया जीआईएम ढांचा केवल वृक्ष आवरण के विस्तार से हटकर पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित करता है , जो जैव विविधता और लचीलेपन को बढ़ाता है, तथा यह स्वीकार करता है कि “अधिक वृक्षों” का अर्थ आवश्यक रूप से “अधिक कार्बन सिंक” नहीं है।

- वैज्ञानिक चुनौतियाँ: 2025 के आईआईटी अध्ययन में पाया गया कि बढ़ते तापमान और मिट्टी की शुष्कता के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में 12% की गिरावट आई है, जिससे पता चला कि क्षेत्र के विकास के बावजूद वन कार्बन को अवशोषित करने में कम प्रभावी होते जा रहे हैं।

- एकीकृत भूदृश्य दृष्टिकोण: यह मिशन जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों – अरावली पहाड़ियों, पश्चिमी घाटों, मैंग्रोव और हिमालयी जलग्रहण क्षेत्रों – को प्राथमिकता देता है, तथा पुनर्स्थापन को कृषि वानिकी, जलग्रहण कार्यक्रमों और तालमेल के लिए CAMPA के साथ जोड़ता है।

- कानूनी और संस्थागत मजबूती: वन अधिकार अधिनियम (2006), कैम्पा फंड (लगभग 95,000 करोड़ रुपये) और संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) समुदाय-समावेशी वन प्रशासन के लिए मजबूत नीतिगत आधार प्रदान करते हैं।

- स्थानीय नवाचार: ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जैव विविधता के प्रति संवेदनशील वृक्षारोपण और आजीविका से जुड़े पुनर्वनीकरण के माध्यम से आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं। तमिलनाडु का मैंग्रोव विस्तार और हिमाचल प्रदेश का बायोचार कार्बन क्रेडिट मॉडल अनुकूली रणनीतियों का प्रदर्शन करते हैं।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- सामुदायिक बहिष्कार: कई वृक्षारोपण अभियान स्थानीय समुदायों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे वन अधिकार अधिनियम कमजोर होता है और सामाजिक वैधता कमजोर होती है।

- एकल कृषि के नुकसान: यूकेलिप्टस या बबूल पर निर्भर अतीत के वनरोपण प्रयासों ने मिट्टी को क्षीण कर दिया है, जल धारण क्षमता को कम कर दिया है, तथा देशी जैव विविधता को विस्थापित कर दिया है।

- क्षमता की कमी: कोयम्बटूर, उत्तराखंड और बर्नीहाट में प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद वन विभागों में अक्सर पारिस्थितिक बहाली और प्रजाति-विशिष्ट योजना में प्रशिक्षण की कमी होती है ।

- निधियों का कम उपयोग: कैम्पा की विशाल निधि का कम उपयोग हुआ है – दिल्ली ने आबंटन का केवल 23% (2019-24) ही खर्च किया है – जो कमजोर वित्तीय प्रशासन को दर्शाता है।

- खंडित जवाबदेही: पारदर्शी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियों के अभाव के परिणामस्वरूप राज्यों में उत्तरजीविता दर खराब है और लक्ष्य गलत हैं।

सुधार और आगे की राह

- समुदायों को सशक्त बनाना: पुनर्स्थापना योजना में ग्राम सभाओं और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की भागीदारी को संस्थागत बनाना, आजीविका संबंध और कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करना।

- पारिस्थितिक डिजाइन: एकल-फसलों को देशी, स्थान-विशिष्ट प्रजातियों से प्रतिस्थापित करें जो मृदा स्वास्थ्य, जल संतुलन और जैव विविधता को बहाल करें।

- क्षमता निर्माण: मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से वन कर्मचारियों के लिए पारिस्थितिक प्रशिक्षण को मजबूत करना; सर्वोत्तम प्रथाओं पर अंतर-राज्यीय शिक्षा को बढ़ावा देना।

- स्मार्ट वित्तपोषण: CAMPA निधि का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना; कार्बन क्रेडिट तंत्र और ग्राम-स्तरीय कार्बन बाजारों के साथ प्रयोग करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना।

- पारदर्शिता और निगरानी: वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर, प्रजातियों की विविधता, निधि प्रवाह और सामुदायिक भागीदारी पर नज़र रखने वाले सार्वजनिक डैशबोर्ड शुरू करें।

- नीति अभिसरण: क्रॉस-सेक्टोरल तालमेल के लिए कृषि वानिकी, जलवायु लचीलापन और टिकाऊ ग्रामीण आजीविका पर राष्ट्रीय मिशनों के साथ जीआईएम को संरेखित करें।

निष्कर्ष:

विकसित भारत 2047 के लिए वन भारत की पारिस्थितिक और आर्थिक राजधानी हैं । प्रभावी पुनर्स्थापन – सामुदायिक स्वामित्व, पारिस्थितिक विज्ञान और वित्तीय जवाबदेही पर आधारित – हरित भारत मिशन को एक सरकारी योजना से जन-संचालित आंदोलन में परिवर्तित कर सकता है, जिससे भारत जलवायु-लचीले पुनर्स्थापन के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित हो सकेगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न – समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन किस प्रकार सामुदायिक भागीदारी के साथ पारिस्थितिक पुनरुद्धार को संतुलित कर सकता है। (150 शब्द, 10 अंक)

स्रोत: द हिंदू