IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को इस दावे पर विचार करना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आदेश के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के सदस्य से संपर्क किया था।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के बारे में:

- प्रकृति: एनसीएलएटी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए की गई थी, जो 1 जून 2016 से कार्यरत है।

- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य समय पर कॉर्पोरेट विवाद समाधान को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और दिवालियापन और कॉर्पोरेट प्रशासन मामलों में दक्षता में सुधार करना है।

- कार्य:

- आईबीसी की धारा 61 के तहत एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई।

- आईबीसी की धारा 202 और 211 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करना।

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई।

- राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) से संबंधित अपीलों की सुनवाई करना।

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानूनी मुद्दे भेजे जाने पर सलाहकार राय देना।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है ।

- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष के साथ-साथ न्यायिक और तकनीकी सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा कानून, वित्त, लेखा और प्रशासन में विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है।

- विनियमन: यह अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित कर सकता है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां रखता है।

- शक्तियाँ: यह गवाहों को बुला सकता है, हलफनामे प्राप्त कर सकता है, दस्तावेज़ों के उत्पादन को लागू कर सकता है और कमीशन जारी कर सकता है। एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश सिविल कोर्ट के आदेशों की तरह लागू होते हैं।

- अपील: एनसीएलएटी के आदेशों के विरुद्ध अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

- अपवाद: एनसीएलएटी के दायरे में आने वाले मामलों पर सिविल अदालतों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोई भी अदालत या प्राधिकारी एनसीएलएटी द्वारा अपने कानूनी अधिकार के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध निषेधाज्ञा नहीं दे सकता।

- अपीलों का निपटान: एनसीएलएटी को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलों का निपटान करना आवश्यक है।

स्रोत:

श्रेणी: विविध

प्रसंग:

- गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ अंबाजी के संगमरमर को उसके उच्च गुणवत्ता वाले सफेद पत्थर के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है।

अंबाजी मार्बल के बारे में:

- प्रकृति: यह एक प्रकार का संगमरमर है जो अपने शानदार सफेद रंग और अद्वितीय प्राकृतिक पैटर्न के लिए जाना जाता है।

- नामकरण: इसका नाम गुजरात राज्य के अंबाजी शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसका मुख्य रूप से उत्खनन होता है। इसे अम्बा सफ़ेद संगमरमर और अम्बे सफ़ेद संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है।

- विशिष्टता: इसकी विशेषता इसका बेदाग सफेद रंग है, जिसमें अक्सर हल्की ग्रे या बेज रंग की धारियाँ होती हैं। इसकी चमक और स्थायित्व बहुत लंबे समय तक बना रहता है।

- विशिष्ट विविधताएँ: शिराओं की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है, जो बारीक और नाज़ुक से लेकर गहरी और स्पष्ट तक हो सकती है, जिससे प्रत्येक स्लैब को एक विशिष्ट रूप मिलता है। संगमरमर निर्माण प्रक्रिया के दौरान खनिजों और अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण ये विविधताएँ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती हैं।

- उपयोग: संगमरमर की चिकनी और पॉलिश की हुई सतह इसकी सुंदरता और निखार बढ़ाती है। इसका व्यापक रूप से लक्जरी वास्तुशिल्प परियोजनाओं, मूर्तियों और स्मारकों में उपयोग किया जाता है।

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के बारे में:

- प्रकृति: जीआई टैग एक नाम या चिह्न है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से मेल खाते हैं।

- उद्देश्य: जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही लोकप्रिय उत्पाद का नाम इस्तेमाल कर सकें। यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण से भी बचाता है।

- वैधता: पंजीकृत जीआई 10 वर्षों के लिए वैध होता है और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

- नोडल मंत्रालय: जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।

- कानूनी ढांचा: यह वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- एक नए अध्ययन के अनुसार, विटामिन डी की कमी से हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है।

विटामिन डी के बारे में:

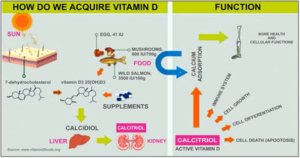

- प्रकृति: विटामिन डी (जिसे कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है) एक वसा में घुलनशील विटामिन है।

- उत्पादन: यह अंतर्जात रूप से तब उत्पन्न होता है जब सूर्य की पराबैंगनी (यूवी) किरणें त्वचा पर पड़ती हैं और विटामिन डी के संश्लेषण को प्रेरित करती हैं। सूर्य के प्रकाश के दौरान, विटामिन डी वसा में जमा हो जाता है और फिर सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में मुक्त हो जाता है।

- विटामिन डी से समृद्ध खाद्य पदार्थ: बहुत कम खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ वसायुक्त मछलियाँ (जैसे सैल्मन और टूना), लिवर, मशरूम, अंडे और मछली के तेल हैं। इसके अलावा, खाद्य कंपनियाँ अक्सर दूध, दही, बेबी फ़ॉर्मूला, जूस, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को विटामिन डी से “फोर्टिफाइड” करती हैं।

- महत्व: विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है और रक्त में कैल्शियम और फॉस्फोरस के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जो स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना, हड्डियाँ पतली, भंगुर या विकृत हो सकती हैं।

- कोशिका वृद्धि में भूमिका: विटामिन डी की शरीर में अन्य भूमिकाएं भी हैं, जिनमें सूजन को कम करना तथा कोशिका वृद्धि, न्यूरोमस्कुलर और प्रतिरक्षा कार्य, और ग्लूकोज चयापचय जैसी प्रक्रियाओं का नियमन शामिल है।

- कमी: विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स जैसी हड्डियों की बीमारियाँ हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उनके टूटने (फ्रैक्चर) की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी की लगातार और/या गंभीर कमी से हाइपोकैल्सीमिया (आपके रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होना) भी हो सकता है।

- विटामिन डी की कमी से ग्रस्त व्यक्ति: शिशुओं, बच्चों और वयस्कों सहित, किसी को भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसकी कमी उन लोगों में ज़्यादा आम हो सकती है जिनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है (गहरी त्वचा) और जो त्वचा को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनते हैं, खासकर मध्य पूर्वी देशों में।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- हाल ही में ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 में पाया गया है कि सामान्य रूप से व्यापार के तहत 2050 तक शीतलन की मांग तीन गुनी से भी अधिक हो सकती है।

ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट के बारे में:

- प्रकृति: ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025, शीतलन के पर्यावरणीय, आर्थिक और समता आयामों पर UNEP का दूसरा वैश्विक मूल्यांकन है, जो ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

- प्रकाशन एजेंसी: इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा किया जाता है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य वैश्विक शीतलन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना, भविष्य के उत्सर्जन का अनुमान लगाना, तथा विश्व भर में शीतलन तक समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए लगभग शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक “सतत शीतलन मार्ग” का प्रस्ताव करना है।

- ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएं:

- अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक शीतलन क्षमता 2.6 गुना बढ़ जाएगी, जो तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आय वृद्धि और विशेष रूप से विकासशील देशों में तीव्र होती गर्मी के कारण होगी।

- अनुच्छेद 5 देशों (विकासशील राष्ट्रों) में शीतलन की मांग में चार गुना वृद्धि होने की संभावना है, जो अमीर और गरीब अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऊर्जा उपयोग और बुनियादी ढांचे की तैयारी में बढ़ते अंतर को उजागर करता है।

- शीतलन के लिए वैश्विक बिजली का उपयोग 5,000 TWh (2022) से बढ़कर 18,000 TWh (2050) हो सकता है, जिससे विद्युत ग्रिड पर दबाव पड़ेगा और विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पीक लोड की मांग बढ़ जाएगी।

- उच्च-ग्लोबल-वार्मिंग रेफ्रिजरेंट्स (एचएफसी) को चरणबद्ध तरीके से कम करने और कम-जीडब्ल्यूपी विकल्पों को अपनाने से इस सदी में अनुमानित ग्लोबल वार्मिंग में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है।

- अब तक 72 राष्ट्र और 80 संगठन ग्लोबल कूलिंग प्लेज में शामिल हो चुके हैं, जिनका सामूहिक लक्ष्य 2050 तक कूलिंग क्षेत्र में 68% उत्सर्जन में कमी लाना है।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में लद्दाख में मुध-न्योमा एयरबेस का उद्घाटन वहां सी-130जे विशेष परिचालन विमान उतारकर किया।

मुध-न्योमा एयरबेस के बारे में:

- स्थान: यह दक्षिण-पूर्वी लद्दाख के न्योमा में स्थित एक भारतीय वायु सेना (IAF) बेस है। यह पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के पास स्थित है और पहले यहाँ एक मिट्टी से बना लैंडिंग ग्राउंड था।

- एलएसी के निकट: यह 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चीन के साथ विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से 23 किमी दूर है।

- इतिहास: इसे मूल रूप से 1962 में मिट्टी से बने लैंडिंग ग्राउंड के रूप में बनाया गया था, लेकिन यह दशकों तक निष्क्रिय रहा। 2009 में एक AN-32 विमान के सफलतापूर्वक उतरने के बाद इसे पुनः सक्रिय किया गया। इसके अलावा, 2020 के भारत-चीन सीमा गतिरोध के बाद, न्योमा ALG ने C-130J, AN-32, अपाचे और चिनूक विमानों के संचालन का समर्थन किया।

- विशिष्टता: न्योमा लद्दाख में चौथा भारतीय वायुसेना बेस है, जो देश का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, तथा वर्तमान में विश्व का पांचवां सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है।

- उन्नयन के लिए ज़िम्मेदार संगठन: प्रोजेक्ट हिमांक के तहत एयरबेस के उन्नयन की ज़िम्मेदारी सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सौंपी गई थी। इस उन्नयन में मूल हवाई पट्टी को 2.7 किलोमीटर लंबे ‘रिगिड पेवमेंट’ रनवे में विस्तारित करना, एक नया एटीसी कॉम्प्लेक्स, हैंगर, एक क्रैश बे और आवास शामिल थे।

- विशेषताएं: इस हवाई क्षेत्र को अनेक सैन्य मानवरहित, रोटरी-विंग, फिक्स्ड-विंग विमानों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें सी-17 ग्लोबमास्टर III जैसे भारी परिवहन विमान और सुखोई-30एमकेआई जैसे लड़ाकू जेट शामिल हैं।

- निम्न तापमान पर संचालन के लिए डिजाइन किया गया : एयरबेस के बुनियादी ढांचे में रखरखाव और वायु तथा जमीनी कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं, जो ऐसे क्षेत्र में संचालन के लिए आवश्यक हैं जहां सर्दियों में तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(यूपीएससी जीएस पेपर III – “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन”)

संदर्भ (परिचय)

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की 2025 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक उत्सर्जन रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच जाएगा, जिससे पृथ्वी 2.6°C के तापमान के अनुमान पर पहुँच जाएगी। ब्राज़ील में COP-30 के वार्ताकारों पर स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी लाने और लोगों की जलवायु सहनशीलता को मज़बूत करने का तत्काल दबाव है।

मुख्य तर्क

- वैश्विक उत्सर्जन ऐतिहासिक शिखर के निकट : 2025 में उत्सर्जन रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँचने का अनुमान है । अमेरिका में सबसे ज़्यादा वृद्धि (1.9%) देखी गई है , उसके बाद भारत (1.4%) और चीन/यूरोपीय संघ (0.4%) का स्थान है। बढ़ती माँग स्वच्छ ऊर्जा की प्रगति को प्रभावित कर रही है।

- भारत की कार्बन तीव्रता में गिरावट : उत्सर्जन वृद्धि में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग, ठंडी गर्मी और जल्दी मानसून के कारण हुई है, जिससे बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन में गिरावट आई है। दीर्घकालिक कार्बन तीव्रता में सुधार हो रहा है - ग्रीनहाउस गैस वृद्धि 6.4% (2004-15) से घटकर 3.6% (2015-24) हो गई है ।

- नवीकरणीय ऊर्जा कोयले से आगे निकल गई है, लेकिन गति अपर्याप्त है : नवीकरणीय ऊर्जा दुनिया भर में बिजली के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कोयले से आगे निकल गई है। फिर भी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनी हुई है क्योंकि ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है, खासकर तेज़ी से विकासशील देशों में।

- पेरिस तापमान लक्ष्य फिसल रहा है : वर्तमान दरों पर, विश्व 2.6°C तापमान वृद्धि की ओर अग्रसर है, जो 1.5°C के लक्ष्य से कहीं अधिक है । 1.5°C के लिए कार्बन बजट इस दशक के भीतर समाप्त हो सकता है, जिससे गलती या देरी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी।

- सीओपी-30 को स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप प्रस्तुत करना होगा : सीओपी-30 को बाढ़, सूखे और चक्रवातों से जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ठोस दिशा-निर्देश प्रदान करना होगा।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में कमी की धीमी गति : वैश्विक शमन प्रयास अपर्याप्त हैं। परिवहन, उद्योग और ताप विद्युत में जीवाश्म ईंधन का उपयोग अभी भी जारी है।

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उलटफेर : अमेरिकी उत्सर्जन में वृद्धि ने लगभग 20 वर्षों के निम्न स्तर को तोड़ दिया है, जिससे वैश्विक नेतृत्व की विश्वसनीयता और बोझ-साझाकरण की अपेक्षाएं कमजोर हुई हैं।

- कमज़ोर अनुकूलन निवेश : जलवायु लचीलेपन के लिए वित्तपोषण - बाढ़ सुरक्षा, सूखा प्रबंधन, चक्रवात की तैयारी - अभी भी आवश्यक स्तर से काफ़ी नीचे है। कमज़ोर समुदायों को लगातार उच्च जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा सुरक्षा की बाधाएँ : भारत जैसे देश विकास और ऊर्जा पहुँच को खतरे में डाले बिना जीवाश्म ईंधन का अचानक परित्याग नहीं कर सकते। इससे वैश्विक स्तर पर एकरूपता की अपेक्षाएँ जटिल हो जाती हैं।

- वैश्विक सामूहिक कार्रवाई में कमियाँ : पेरिस समझौते के बाद सहयोग में ठहराव आ गया है। "कोयले के निरंतर उपयोग में कमी" जैसी अस्पष्ट प्रतिबद्धताएँ व्याख्या और विलंब की गुंजाइश छोड़ती हैं।

सुधार और आगे की राह

- स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएँ : सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन उत्पादन का विस्तार करें; ग्रिडों का आधुनिकीकरण करें; बैटरी भंडारण क्षमता बढ़ाएँ। भारत की नवीकरणीय क्षमता (200+ गीगावाट) को चौबीसों घंटे उपलब्ध भंडारण समाधानों से पूरित किया जाना चाहिए।

- जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले निवेश को मज़बूत करें : जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले आवास, शहरी जल निकासी, चक्रवात आश्रयों, सूखा-रोधी कृषि और ताप-कार्य योजनाओं को प्राथमिकता दें। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार , विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्तपोषण को पाँच से दस गुना बढ़ाने की आवश्यकता है ।

- समयबद्ध जीवाश्म ईंधन संक्रमण पथ स्थापित करें : COP-30 को जीवाश्म ईंधन के उपयोग में चरणबद्ध कटौती के लिए ठोस समय-सीमा अपनानी चाहिए और जलवायु वित्त को लंबे समय से लंबित 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाना चाहिए। विकसित देशों को और भी अधिक कटौती करनी चाहिए।

- न्यायसंगत और समतापूर्ण ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करें : वैश्विक दक्षिण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रियायती जलवायु वित्त और किफायती पूंजी सुनिश्चित करें। ऊर्जा गरीबी संबंधी चिंताओं को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

- जन-केंद्रित जलवायु सुरक्षा : पूर्व-चेतावनी प्रणालियों, आजीविका सुरक्षा योजनाओं और समुदाय-आधारित अनुकूलन को बढ़ावा दें। निवेश में बाढ़, सूखे, समुद्र-स्तर में वृद्धि और ग्रीष्म लहरों से प्रभावित होने वाले संवेदनशील समूहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के निष्कर्ष एक महत्वपूर्ण सत्य को रेखांकित करते हैं : केवल स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार जलवायु को स्थिर नहीं कर सकता, जब तक कि उसके साथ गहन कार्बनीकरण और मज़बूत लचीलापन निर्माण न हो। COP-30 दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का एक अवसर प्रदान करता है - एक ऐसा रोडमैप प्रस्तुत करना जो स्वच्छ ऊर्जा को गति प्रदान करे और संवेदनशील आबादी को तीव्र जलवायु प्रभावों से बचाए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: "ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार के बावजूद बढ़ते वैश्विक उत्सर्जन पर प्रकाश डालता है। इस संदर्भ में, भविष्य की जलवायु नीति के दो प्रमुख स्तंभों के रूप में स्वच्छ ऊर्जा निवेश और जलवायु लचीलेपन की आवश्यकता का परीक्षण कीजिए।" (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

(यूपीएससी जीएस पेपर III – “भारतीय अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति और विकास”)

संदर्भ (परिचय)

भारत का लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचा – जिसमें ±2% बैंड के साथ 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य अनिवार्य है – मार्च 2026 में समीक्षा के लिए आएगा। आरबीआई का चर्चा पत्र हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति, स्वीकार्य मुद्रास्फीति के स्तर और लागू लक्ष्य बैंड पर प्रमुख प्रश्नों को फिर से खोलता है।

मुख्य तर्क

- एफआईटी ने झटकों के बावजूद मुद्रास्फीति को स्थिर रखा है : 2016 में अपनाए जाने के बाद से, मुद्रास्फीति मोटे तौर पर सीमित दायरे में रही है, यहाँ तक कि कोविड-19, कमोडिटी की कीमतों में उछाल और आपूर्ति में व्यवधान जैसी घटनाओं के बावजूद भी । इस ढाँचे ने नीतिगत पूर्वानुमानशीलता और संस्थागत स्वायत्तता में सुधार किया है।

- कोर मुद्रास्फीति ही उचित लक्ष्य है : चूँकि मुद्रास्फीति बचत और निवेश को प्रभावित करती है और गरीबों को असमान रूप से नुकसान पहुँचाती है। खाद्य मुद्रास्फीति अक्सर मौद्रिक स्थितियों को दर्शाती है, न कि केवल आपूर्ति के झटकों को।

- मौद्रिक नीति सामान्य मूल्य स्तर को प्रभावित करती है : जैसा कि फ्रीडमैन ने कहा था, समग्र तरलता में विस्तार के बिना, निरंतर मुद्रास्फीति नहीं हो सकती। खाद्य मुद्रास्फीति दूसरे दौर के प्रभाव पैदा कर सकती है—मजदूरी और लागत हस्तांतरण के माध्यम से—जो इसे मौद्रिक नीति के लिए प्रासंगिक बनाता है।

- भारत के लिए स्वीकार्य मुद्रास्फीति लगभग 4% है : ऐतिहासिक आँकड़े (1991 से, कोविड वर्ष को छोड़कर) एक गैर-रेखीय मुद्रास्फीति-विकास संबंध दर्शाते हैं , जिसका एक महत्वपूर्ण मोड़ लगभग 3.98% है। यह 4% के लक्ष्य को जारी रखने का समर्थन करता है। 2026-2031 के सिमुलेशन भी स्थिर विकास के अनुरूप 4% से कम मुद्रास्फीति का संकेत देते हैं।

- वर्तमान ±2% बैंड पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है : मौजूदा 2-6% सहनशीलता बैंड ने आरबीआई को झटकों से निपटने में मदद की है। हालाँकि, लेख में चेतावनी दी गई है कि ऊपरी सीमा के आसपास लगातार बने रहने से एफआईटी की भावना कमज़ोर होती है, खासकर तब जब विकास दर 6% से ऊपर तेज़ी से गिरती है।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- सापेक्ष और सामान्य कीमतों के बीच उलझी बहस : सार्वजनिक चर्चा में अक्सर इस बात की अनदेखी की जाती है कि खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव आपूर्ति के झटकों और मौद्रिक विस्तार, दोनों को दर्शाता है। इनमें अंतर किए बिना, मूल मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के तर्क भ्रामक हो जाते हैं।

- भारत में फिलिप्स वक्र के साक्ष्य कमज़ोर : भारत के आँकड़े केवल अल्पकालिक मुद्रास्फीति-विकास संतुलन दर्शाते हैं; दीर्घकालिक संतुलन अविश्वसनीय हैं। उच्च मुद्रास्फीति अंततः विकास को नुकसान पहुँचाती है, जिससे एक ठोस लक्ष्य की आवश्यकता और भी प्रबल हो जाती है।

- राजकोषीय फिसलन का जोखिम FIT को कमज़ोर कर रहा है : ऐतिहासिक रूप से, 1970-80 के दशक में राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण से लगातार मुद्रास्फीति बनी रही। FIT तभी कारगर होता है जब FRBM के तहत राजकोषीय अनुशासन का पालन किया जाए। किसी भी ढाँचे को कमज़ोर करने से वृहद स्थिरता को नुकसान पहुँचता है।

- ऊपरी बैंड के निकट अवधि पर स्पष्टता का अभाव : वर्तमान रूपरेखा यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि जवाबदेही तंत्र को सक्रिय किए बिना मुद्रास्फीति कितने समय तक 6% के आसपास रह सकती है, जिससे लक्ष्य की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

- उच्च लक्ष्य के तर्कों में अनुभवजन्य आधार का अभाव है : प्रारंभिक अनुभवजन्य सिमुलेशन लक्ष्य को 4% से ऊपर बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं दर्शाते हैं। उच्च लक्ष्य से उम्मीदों पर पानी फिरने और आरबीआई की विश्वसनीयता कम होने का खतरा है।

सुधार और आगे की राह

- मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को प्राथमिक लक्ष्य बनाए रखना : भारत के उपभोग पैटर्न और खाद्य मुद्रास्फीति के कल्याणकारी प्रभाव को देखते हुए, मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) नीति विश्वसनीयता और लोक कल्याण के लिए सबसे प्रासंगिक संकेतक बना हुआ है।

- कठोर जवाबदेही मानदंडों के साथ 4% लक्ष्य बनाए रखें : यदि मुद्रास्फीति लंबे समय तक 6% के करीब बनी रहती है, तो नीतिगत रुख की जांच के लिए मध्यावधि समीक्षा तंत्र शुरू किया जा सकता है।

- एफआरबीएम-एफआईटी समन्वय को मज़बूत करें : राजकोषीय प्रभुत्व से बचना होगा। स्पष्ट राजकोषीय प्रवाह पथ, कम बजट-बाह्य उधारी और बेहतर ऋण पारदर्शिता मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को बढ़ावा देंगे।

- मुद्रास्फीति पूर्वानुमान और खाद्य-बाज़ार सुधारों में सुधार : खाद्य मुद्रास्फीति की पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को मज़बूत करें; आपूर्ति अस्थिरता को कम करने के लिए कृषि -लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन और भंडारण में सुधार करें। बेहतर पूर्वानुमान नीतिगत विलंबों को कम करता है।

- सीमा मुद्रास्फीति का आवधिक अनुभवजन्य आकलन करना : प्रत्येक समीक्षा चक्र (5 वर्ष) में विकसित विकास संभावनाओं, बाह्य जोखिमों और राजकोषीय वास्तविकताओं के अनुरूप सीमा मुद्रास्फीति के स्तर को निर्धारित करने के लिए अद्यतन संरचनात्मक मॉडल को शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

2016 से भारत का अनुभव दर्शाता है कि बार-बार आए झटकों के बावजूद, FIT ने उम्मीदों को स्थिर रखा है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा है। साक्ष्य बताते हैं कि ±2% बैंड के साथ 4% का लक्ष्य स्थिरता और लचीलेपन के बीच एक व्यावहारिक संतुलन बनाता है। आगे चलकर, नीतिगत सफलता राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने, मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को परिष्कृत करने और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी कि मुद्रास्फीति पूरी तरह से नियंत्रण में रहे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: “भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे की समीक्षा 2026 में होनी है। आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए कि क्या ±2% बैंड के साथ 4% का लक्ष्य भारत की मुद्रास्फीति-विकास गतिशीलता के आलोक में उपयुक्त है।” (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू