IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

प्रसंग:

- राज्य योजना आयोग के सदस्य सुल्तान अहमद इस्माइल ने कहा कि मिट्टी में कार्बन अवशोषण को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 0.15% है, जबकि वांछित आंकड़ा 2% से 5% है।

कार्बन पृथक्करण के बारे में:

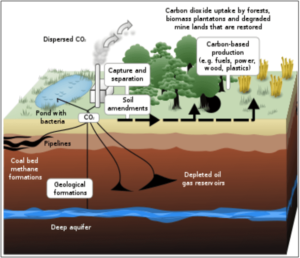

- परिभाषा: कार्बन पृथक्करण पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागरों में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण है। यह प्राकृतिक रूप से और मानवजनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप दोनों तरह से होता है और आमतौर पर कार्बन के भंडारण को संदर्भित करता है।

- महत्व: कार्बन फार्मिंग (कार्बन पृथक्करण) में ऐसी पद्धतियाँ शामिल हैं जो वायुमंडल से CO2 को हटाने और उसे पादप पदार्थों तथा मृदा कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की दर में सुधार लाने के लिए जानी जाती हैं। यह एक साहसिक नए कृषि व्यवसाय मॉडल का वादा करता है – जो जलवायु परिवर्तन से लड़ता है, रोज़गार पैदा करता है, और उन खेतों को बचाता है जो अन्यथा लाभहीन हो सकते हैं।

- सतत विकास लक्ष्य 13 (एसडीजी 13: जलवायु कार्रवाई), जो जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने पर केंद्रित है, कार्बन पृथक्करण पर शोध के अनुरूप है।

- कार्बन पृथक्करण के प्रकार:

- स्थलीय कार्बन पृथक्करण: यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वायुमंडल से CO2 को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ों और पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है और मिट्टी और बायोमास (पेड़ के तने, शाखाएं, पत्ते और जड़ें) में कार्बन के रूप में संग्रहीत किया जाता है।

- खनन-अयोग्य कोयला परतों, खारे जलाशयों और उच्च कार्बनिक सामग्री वाले शेल संरचनाओं जैसे क्षेत्रों में संग्रहित किया जाता है ।

- महासागरीय कार्बन पृथक्करण: इसके अंतर्गत महासागर वायुमंडल से बड़ी मात्रा में CO2 को अवशोषित, मुक्त और संग्रहीत करते हैं। यह दो तरीकों से किया जा सकता है: लौह निषेचन के माध्यम से समुद्री जैविक प्रणालियों की उत्पादकता बढ़ाना, और गहरे समुद्र में CO2 को प्रक्षेपित करना।

- कार्बन पृथक्करण के विभिन्न तरीके :

- प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण: यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति ने हमारे वायुमंडल में जीवन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्राप्त किया है। इस ग्रह पर सभी जैविक जीवन कार्बन आधारित है और जब पौधे और जानवर मर जाते हैं, तो अधिकांश कार्बन वापस ज़मीन में चला जाता है, जहाँ ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

- कृत्रिम कार्बन पृथक्करण: यह कई प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनमें कार्बन उत्सर्जन को उत्पादन स्थल (जैसे, फ़ैक्टरी चिमनी) पर ही एकत्र कर लिया जाता है और फिर दफना दिया जाता है। इसका एक उदाहरण महासागरीय पृथक्करण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र की गहराई में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे CO2 की झीलें बनती हैं।

स्रोत:

श्रेणी: रक्षा और सुरक्षा

प्रसंग:

- सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है कि चीन ने व्यापक समुद्री परीक्षणों के बाद अपने नवीनतम विमानवाहक पोत फुजियान को नौसेना में शामिल कर लिया है।

फ़ुज़ियान विमान वाहक के बारे में:

- प्रकृति: फ़ुज़ियान चीन का तीसरा वाहक है और पहला ऐसा वाहक है जिसे उसने स्वयं डिज़ाइन और निर्मित किया है।

- पहले दो विमानवाहक पोत: चीन का पहला विमानवाहक पोत, लियाओनिंग, सोवियत निर्मित था और दूसरा, शांदोंग, चीन में ही बनाया गया था, लेकिन सोवियत मॉडल पर आधारित था। दोनों ही विमानों को उड़ान भरने में मदद करने के लिए पुरानी शैली की स्की-जंप प्रणाली का उपयोग करते हैं।

- 2035 तक आधुनिक बल के उद्देश्य के अनुरूप: यह संभवतः चीन के व्यापक सैन्य सुधार और विस्तार का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जिसका लक्ष्य 2035 तक आधुनिक बल तैयार करना है तथा सदी के मध्य तक उसे “विश्व स्तरीय” बनाना है।

- महत्व: चीन की नौसेना का एक लक्ष्य तथाकथित प्रथम द्वीप श्रृंखला (जो जापान, ताइवान और फिलीपींस से होकर दक्षिण की ओर जाती है) के आसपास दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और पीले सागर के निकटवर्ती जलक्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है । लेकिन प्रशांत महासागर में और भी गहराई में, वह द्वितीय द्वीप श्रृंखला (जहां गुआम और अन्य स्थानों पर अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाएं हैं) पर नियंत्रण स्थापित करना भी चाहता है।

- प्रयुक्त तकनीक: फ़ुज़ियान, अधिकांश अमेरिकी वाहकों में प्रयुक्त स्टीम कैटापुल्ट तकनीक को छोड़कर, एक विद्युत चुम्बकीय प्रक्षेपण प्रणाली का उपयोग करता है जो केवल नवीनतम अमेरिकी नौसेना फ़ोर्ड-श्रेणी के वाहकों में पाई जाती है। यह प्रणाली विमान और जहाज़ पर कम दबाव डालती है, गति पर अधिक सटीक नियंत्रण की अनुमति देती है और स्टीम प्रणाली की तुलना में अधिक विस्तृत श्रेणी के विमानों को प्रक्षेपित कर सकती है।

- अमेरिकी विमानवाहक पोतों से तुलना: संख्यात्मक रूप से उसके पास केवल तीन विमानवाहक पोत हैं, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 11 हैं, और जबकि चीन के सभी विमानवाहक पोत पारंपरिक रूप से संचालित हैं, अमेरिका के सभी विमानवाहक पोत परमाणु ऊर्जा से संचालित हैं – वे बिना ईंधन भरे लगभग अनिश्चित काल तक काम कर सकते हैं, जिससे उनकी सीमा बढ़ जाती है।

- भारत के विमान वाहक पोत: भारतीय नौसेना दो विमान वाहक पोतों का संचालन करती है, अर्थात् आईएनएस विक्रमादित्य, जो 2013 में कमीशन किया गया एक नवीनीकृत रूसी वाहक पोत है, और आईएनएस विक्रांत, जो 2022 में कमीशन किया जाने वाला एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वाहक पोत है।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक ‘ बालीयात्रा ‘ उत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं ।

बालीयात्रा महोत्सव के बारे में :

- नामकरण: बालीयात्रा , जिसका शाब्दिक अर्थ ‘बाली की यात्रा’ है, देश की सबसे बड़ी खुली हवा की यात्राओं में से एक है।

- स्थान: यह प्रतिवर्ष कटक, ओडिशा में मनाया जाता है।

- अवसर: यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा (कार्तिक माह की पूर्णिमा की रात) को मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब समुद्री व्यापारी इंडोनेशियाई द्वीपों के लिए रवाना हुए थे।

- उत्सव का कारण : यह उत्सव प्राचीन कलिंग (आज का ओडिशा) और बाली तथा अन्य दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा (म्यांमार ) और सीलोन (श्रीलंका) के बीच 2,000 वर्ष पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित किया जाता है।

- महत्व: बाली यात्रा उन कुशल नाविकों की प्रतिभा और कौशल का उत्सव है जिन्होंने कलिंग को अपने समय के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक बनाया। यह वह समय होता है जब लोग ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लेकर स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों तक, सब कुछ अपेक्षाकृत कम कीमतों पर खरीदते हैं।

- उत्सव के तरीके: इस उत्सव में भव्य मेले, भव्य सवारी, भोजन और नृत्य शामिल होते हैं। भारतीय महिलाएँ ‘ बोइता बंदना ‘ करती हैं, वे कागज़ या केले के पत्ते ( शोलापीठ ) की नावें बनाती हैं जिनके अंदर दीपक जलाकर उन्हें महानदी में प्रवाहित करती हैं।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

- प्रोजेक्ट सनकैचर के साथ, गूगल अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के क्लब में शामिल हो गया है, लेकिन व्यवहार्यता एक चुनौती बनी हुई है।

प्रोजेक्ट सनकैचर के बारे में:

- प्रकृति: प्रोजेक्ट सनकैचर नामक गूगल का नया मूनशॉट एक शोध पहल है जो यह पता लगा रही है कि सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों का समूह अंतरिक्ष में डेटा केंद्रों की मेजबानी कैसे कर सकता है। यह विचार स्टारलिंक जैसे उपग्रह समूहों जैसा है , जो हज़ारों परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष से उच्च गति की इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करते हैं।

- उद्देश्य: प्रोजेक्ट सनकैचर में सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों द्वारा अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों की मेजबानी करने की परिकल्पना की गई है, ताकि स्थलीय सुविधाओं को ठंडा करने के लिए उपयोग की जाने वाली पृथ्वी की ऊर्जा और पानी की खपत को कम किया जा सके।

- तंत्र: ये उपग्रह एक समेकित उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग नेटवर्क के रूप में कार्य करने के लिए सौर ऊर्जा और ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन पर निर्भर होंगे। टीपीयू (ट्रिलियम v6e) का विकिरण प्रतिरोध और चरम स्थितियों में प्रदर्शन के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

- अपेक्षित प्रक्षेपण: गूगल अपने अंतरिक्ष-आधारित टीपीयू (टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट) हार्डवेयर का परीक्षण करने के लिए 2027 की शुरुआत तक दो प्रोटोटाइप उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

- महत्व: पृथ्वी पर बिजली की लागत लंबे समय में डेटा केंद्रों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक बड़ी चुनौती है, और सतह पर सौर पैनल लगाना बहुत प्रभावी नहीं होगा। हालाँकि, अंतरिक्ष में, सौर पैनल पृथ्वी की तुलना में आठ गुना अधिक कुशल हो सकते हैं। निर्बाध सूर्य के प्रकाश और उच्च दक्षता के संयोजन का अर्थ है डेटा प्रोसेसिंग के लिए पर्याप्त रूप से अधिक बिजली उपलब्ध होना।

स्रोत:

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

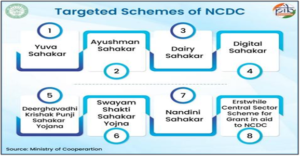

- पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने निरंतर वित्तीय सहायता के माध्यम से भारत के सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक मजबूत और निरंतर प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बारे में:

- प्रकृति: एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है जो कृषि, ग्रामीण उद्योगों और संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी विकास को बढ़ावा देता है और वित्तपोषित करता है।

- स्थापना: इसकी स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी और यह सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तथा पूरे भारत में इसके 18 क्षेत्रीय और राज्य कार्यालय हैं।

- उद्देश्य: यह कृषि और ग्रामीण उद्योगों में आत्मनिर्भर और टिकाऊ सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है और सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण, कार्यशील पूंजी और आधुनिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

- प्रमुख कार्य:

- यह कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और भंडारण का वित्तपोषण करता है। यह उर्वरक, मशीनरी, रबर, वस्त्र आदि अधिसूचित वस्तुओं के आयात और निर्यात को भी सहायता प्रदान करता है।

- यह डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, हथकरघा और रेशम उत्पादन जैसी आय-उत्पादक गतिविधियों को वित्तपोषित करता है। यह सिंचाई, स्वच्छता और पशु स्वास्थ्य जैसे ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

- यह राज्य सरकारों और पात्र सहकारी समितियों को सीधे अनुदान और ऋण प्रदान करता है। यह अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन और परियोजना तैयारी सहायता भी प्रदान करता है।

- एनसीडीसी का महत्व:

- यह 2.9 करोड़ सदस्यों वाली 13,000 से अधिक सहकारी समितियों को सेवा प्रदान करता है।

- यह रोजगार सृजन के माध्यम से समावेशी ग्रामीण विकास को सक्षम बनाता है, विशेष रूप से महिला-नेतृत्व वाली और श्रम सहकारी समितियों में।

- यह शीत भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और वस्त्र उद्योग में सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करता है, तथा मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाता है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(जीएस पेपर 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र, विनिमय दर प्रबंधन)

संदर्भ (परिचय)

फरवरी और अक्टूबर 2025 के बीच, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर के कमज़ोर होने के बावजूद, भारतीय रुपया 6% से ज़्यादा की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। पर्याप्त भंडार होने के बावजूद, आरबीआई की संयमित प्रतिक्रिया भारत के विनिमय दर प्रबंधन और व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाती है।

मुख्य तर्क

- त्वरित अवमूल्यन और वैश्विक विचलन: रुपये में हाल में आई तीव्र गिरावट त्वरित अवमूल्यन को दर्शाती है, जो अन्य उभरती एशियाई मुद्राओं के रुझान से अलग है, जो स्थिर हो गई हैं या मजबूत हुई हैं, जबकि रुपया अमेरिकी डॉलर यूरो और पाउंड जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है।

- अमेरिकी टैरिफ का व्यापारिक प्रभाव: अमेरिका ने भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगा दिया है—जो प्रतिस्पर्धियों द्वारा लगाए जा रहे 10-20% टैरिफ से कहीं ज़्यादा है—जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा और विदेशी मुद्रा प्रवाह कमज़ोर हो रहा है। हालाँकि भारत की निर्यात पर निर्भरता कम है, लेकिन इस कदम से निवेशकों का विश्वास और बाज़ार की धारणा प्रभावित हुई है।

- पोर्टफोलियो बहिर्वाह और निवेशक भावना: वर्षों के मज़बूत पोर्टफोलियो अंतर्वाह के बाद, वैश्विक अनिश्चितता के बीच, भारत में 2025 में लगभग 2 अरब डॉलर का बहिर्वाह हुआ। आगे और अधिक अवमूल्यन की आशंकाओं ने जोखिम से बचने और पूँजी पलायन के एक स्व-प्रबलित चक्र को जन्म दिया है।

- आरबीआई के हस्तक्षेप में कमी: आरबीआई ने अपनी डॉलर बिक्री में कटौती की है - 57 बिलियन डॉलर (अक्टूबर 2024-फरवरी 2025) से 8 बिलियन डॉलर (मार्च-जुलाई 2025) तक - जो कि एक विशिष्ट दर का बचाव करने के बजाय भंडार को संरक्षित करने और बाजार संचालित समायोजन की अनुमति देने की ओर बदलाव का संकेत है।

- रिजर्व रिक्तीकरण और भुगतान संतुलन संबंधी चिंताएं:

- बढ़ता चालू खाता घाटा: बढ़ते आयात और टैरिफ प्रभावित निर्यात के कारण चालू खाता घाटा बढ़ रहा है।

- सेवाओं और धन प्रेषण प्रवाह में गिरावट: उच्च एच-1बी वीजा शुल्क और आईटी सेवाओं पर प्रतिबंध से उन प्रवाहों पर खतरा मंडरा रहा है जो पहले भारत के व्यापार घाटे के अधिकांश हिस्से का वित्तपोषण करते थे, जिससे भुगतान संतुलन का जोखिम बढ़ गया है।

- पूंजी प्रवाह अनिश्चितता और सट्टा दबाव: वैश्विक अस्थिरता और "अनियंत्रित" पूंजी के उलटफेर के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि आरबीआई सीमित स्थिरीकरण प्रभाव के साथ अब उन्हें खर्च करने के बजाय संभावित सट्टा हमलों या भविष्य में तीव्र अस्थिरता का सामना करने के लिए भंडार का संरक्षण कर रहा है।

आलोचनाएँ / कमियाँ

- नीतिगत अस्पष्टता और संवादहीनता : आरबीआई की चुप्पी ने भ्रम पैदा किया है। बाज़ारों को आश्वस्त करने वाले पहले के हस्तक्षेपों के विपरीत, इसके उद्देश्यों पर वर्तमान अस्पष्टता—चाहे वह भंडार की रक्षा करना हो या रुपये को समायोजित करने देना—ने सट्टेबाज़ी को बढ़ावा दिया है।

- आयातित मुद्रास्फीति और जीवन-यापन लागत का दबाव : रुपये के अवमूल्यन से आयातित तेल, उर्वरक और औद्योगिक इनपुट की घरेलू लागत बढ़ जाती है, जिससे मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। इससे घरेलू क्रय शक्ति कम होती है और मौद्रिक नीति के समझौते जटिल हो जाते हैं।

- राजकोषीय तनाव और बाह्य भेद्यता : आयात की बढ़ती लागत सब्सिडी का बोझ बढ़ाती है और राजकोषीय घाटा बढ़ाती है। पहले से ही धीमी खपत और भारी सार्वजनिक ऋण से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए, यह राजकोषीय स्थिरता और क्रेडिट रेटिंग पर दबाव डाल सकता है।

- प्रतिस्पर्धियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान : जहाँ अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ अपनी मुद्राओं को स्थिर बनाए रखने में कामयाब रही हैं, वहीं भारत में भारी गिरावट विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है, क्योंकि उन्हें रुपये को क्षेत्रीय विकल्पों की तुलना में ज़्यादा जोखिम भरा लग सकता है। इससे पूँजी प्रवाह और व्यावसायिक विश्वास प्रभावित होता है।

- अल्पकालिक लाभ, दीर्घकालिक जोखिम : भले ही मूल्यह्रास निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाए, लेकिन इसके लाभ अस्थायी हैं। आयातित कच्चे माल पर निर्भर निर्यातकों को बहुत कम लाभ होगा । मुद्रा की निरंतर कमजोरी भारत के बाह्य ऋण भुगतान के बोझ को बढ़ा सकती है, क्योंकि लगभग 50% कॉर्पोरेट बाह्य उधारी डॉलर में हैं ।

सुधार और आगे की राह

- पारदर्शी विदेशी मुद्रा नीति ढाँचा : आरबीआई को एक स्पष्ट संचार रणनीति तैयार करनी चाहिए जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख हो जिनके तहत वह हस्तक्षेप करेगा। पूर्वानुमानित नीति मार्गदर्शन निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और बाज़ार की अटकलों को कम करता है।

- निर्यात बास्केट का विविधीकरण : निर्यात गंतव्यों और क्षेत्रों में विविधता लाकर अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के भीतर व्यापार का विस्तार अमेरिकी शुल्कों और वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकता है।

- गैर-ऋण पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना : विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने से स्थिर विदेशी मुद्रा स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। दीर्घकालिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी नीतियों का विस्तार व्यवसाय सुगमता सुधारों के साथ किया जाना चाहिए।

- घरेलू मांग और उत्पादकता को मज़बूत करना : विनिमय दर प्रबंधन संरचनात्मक सुधारों का विकल्प नहीं हो सकता। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स में आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मकता की कुंजी है।

- विदेशी मुद्रा भंडार का संतुलित उपयोग : भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा होने के बावजूद सीमित है। एक नियम-आधारित हस्तक्षेप नीति —जो केवल अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करती है, न कि किसी लक्ष्य स्तर को निर्धारित करने के लिए—बाजार का विश्वास बनाए रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित रखेगी।

- बाह्य क्षेत्र के लचीलेपन को मजबूत करना : स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र को बढ़ावा देना , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये के उपयोग का विस्तार करना , तथा प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते करना, डॉलर पर निर्भरता को कम कर सकता है।

- नीति समन्वय : राजकोषीय और मौद्रिक प्राधिकरणों को समन्वय करना होगा। विनिमय दर प्रबंधन, मुद्रास्फीति नियंत्रण और पूंजी प्रवाह विनियमन के लिए एकीकृत कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि बाज़ारों को परस्पर विरोधी संकेत न मिलें।

निष्कर्ष:

बाहरी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी, नियम-आधारित विनिमय दर नीति, साथ ही निर्यात क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए संरचनात्मक सुधार, आवश्यक हैं। दीर्घावधि में, भारत की मुद्रा नीति का आधार नियंत्रण नहीं, बल्कि विश्वास होना चाहिए।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्थिरता के विरुद्ध रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करती है।” मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और रुपये को स्थिर करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका पर चर्चा कीजिए, तथा इसके द्वारा उपलब्ध प्रमुख नीतिगत साधनों पर प्रकाश डालिए। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द फ्रंटलाइन

(जीएस पेपर 1 – भारतीय समाज: सामाजिक सशक्तिकरण)

संदर्भ (परिचय)

वर्ष 2025 में तमिलनाडु में ई.वी. रामासामी पेरियार द्वारा शुरू किए गए आत्म-सम्मान आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं । तर्कवाद और समानता पर आधारित इस आंदोलन ने जाति, लिंग और पहचान पर भारत के विमर्श को बदल दिया और द्रविड़ राजनीति और आधुनिक सामाजिक न्याय की नींव रखी।

मुख्य तर्क

- उत्पत्ति और दर्शन

- आत्म -सम्मान आंदोलन (1925) औपनिवेशिक तमिल समाज में उभरा, जो ब्राह्मण प्रभुत्व, जातिगत कठोरता और लैंगिक असमानता से ग्रस्त था।

- जातिगत मुद्दों पर कांग्रेस की उदासीनता से निराश पेरियार ने सामाजिक आत्मनिर्णय के एक आंदोलन की कल्पना की – जिसमें उत्पीड़ितों के लिए सम्मान ( सुयामरियाधई ) की पुनः प्राप्ति की बात कही गई।

- इसका दार्शनिक आधार तर्कवाद, मानवतावाद और सामाजिक समानता को जोड़ता था , जो धर्म-स्वीकृत पदानुक्रमों को चुनौती देता था।

- अयोथी थास के जाति-विरोधी लेखन और अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित होकर , पेरियार ने पहले राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक गुलामी से मुक्ति चाही ।

- उद्देश्य और मूल सिद्धांत

- जाति का उन्मूलन ( जाति ओझिप्पु ):

- जाति-आधारित जन्म-आधारित विशेषाधिकारों और पुरोहिती अधिकार को नष्ट करने का आह्वान किया गया।

- अंतर्जातीय भोजन और विवाह, सभी के लिए मंदिर प्रवेश और सभी व्यवसायों के लिए समान सम्मान को बढ़ावा दिया गया।

- बाद में अंबेडकर ने “जाति उन्मूलन” का आह्वान किया , जो कि सुधारवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है।

- महिला मुक्ति (पेन विदुथलाई):

- शिक्षा, विवाह और संपत्ति में समान अधिकारों की वकालत की।

- बाल विवाह, दहेज और महिला शुद्धता मानदंडों ( कर्पू ) का विरोध किया।

- नागम्मई और मूवलुर जैसी महिला कार्यकर्ता रामामिर्थम अम्मैयार ने विधवा पुनर्विवाह और प्रजनन अधिकारों के लिए अभियान का नेतृत्व किया।

- तर्कवाद ( पगुथारिवु ):

- अंध विश्वास, अनुष्ठान, ज्योतिष और धार्मिक हठधर्मिता पर प्रश्न उठाने को प्रोत्साहित किया।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक तर्क को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक व्याख्यानों और पत्रिकाओं ( कुडी अरासु ) का उपयोग किया गया।

- समानता के मार्ग के रूप में “धर्म पर तर्क” पर जोर दिया गया – जिसे बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए(एच) में प्रतिध्वनित किया गया।

- सामाजिक समानता ( समथुवम ):

- जाति, लिंग या वर्ग भेद रहित समाज की मांग की।

- उत्थान के साधन के रूप में संस्कृतीकरण को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय आत्म-सम्मान के साधन के रूप में तमिल पहचान और द्रविड़ संस्कृति को बढ़ावा दिया।

- प्रभाव और विरासत

- सामाजिक प्रभाव

- तमिल समाज का लोकतंत्रीकरण: इस आंदोलन ने सामुदायिक सुधारों और सार्वजनिक अंतर्जातीय विवाहों के माध्यम से उच्च और निम्न जातियों के बीच पारंपरिक बाधाओं को तोड़ दिया।

- तर्कसंगत विमर्श का उदय: अनुष्ठान-आधारित धर्म से तर्क-आधारित नैतिकता की ओर बदलाव लाया; बाद के सुधारवादियों और शिक्षकों को प्रभावित किया।

- हाशिये पर पड़ी जातियों का सशक्तिकरण: पहली बार गैर-ब्राह्मण आवाजों को सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में वैचारिक वैधता प्राप्त हुई।

- राजनीतिक प्रभाव

- द्रविड़ विचारधारा: इस आंदोलन ने जस्टिस पार्टी (बाद में द्रविड़ कझगम) को जन्म दिया और डीएमके और एआईएडीएमके को प्रभावित किया , जिससे तमिल राजनीति में सामाजिक न्याय, कल्याण और भाषाई गौरव को शामिल किया गया।

- आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई: सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नींव रखी (1921 मद्रास जी.ओ.) , जिसने बाद में देश भर में मंडल नीतियों को प्रभावित किया।

- सामाजिक लोकतंत्र का मॉडल: तमिलनाडु के प्रगतिशील सामाजिक संकेतक – साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, कम प्रजनन दर और जातिगत गतिशीलता – शासन में पेरियार के सामाजिक मॉडल को प्रतिबिंबित करते हैं।

- लिंग और सांस्कृतिक प्रभाव

- इस आंदोलन ने घरेलू जीवन से परे नारीत्व को पुनः परिभाषित किया – महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी और शिक्षा को बढ़ावा दिया ।

- महिलाओं को सार्वजनिक बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो 1930 के दशक के भारत में एक दुर्लभ घटना थी।

- प्रिंट मीडिया और रंगमंच के माध्यम से संस्कृतवादी पितृसत्ता को चुनौती दी और तमिल नारीवादी अभिव्यक्ति को वैधता प्रदान की।

- बौद्धिक और राष्ट्रीय प्रभाव

- आत्म-सम्मान का विचार तमिलनाडु से आगे बढ़कर पश्चिमी और उत्तरी भारत में अम्बेडकरवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी प्रतिध्वनित हुआ।

- 1947 के बाद संवैधानिक नैतिकता , तर्कसंगत विचार और धर्मनिरपेक्ष नागरिकता की भाषा को प्रभावित किया ।

- राम मनोहर लोहिया और ज्योतिराव फुले जैसे नेताओं को प्रेरित किया , जिन्होंने जाति और आर्थिक अन्याय को जोड़ा।

आलोचनाएँ और सीमाएँ

- अत्यधिक धर्म-विरोधी स्वर: पेरियार के उग्र नास्तिकवाद ने उदारवादी विश्वासियों को अलग-थलग कर दिया तथा व्यापक सामाजिक अपील को सीमित कर दिया।

- वर्ग और आर्थिक मुद्दों की उपेक्षा: आलोचकों का तर्क है कि आर्थिक पुनर्वितरण की तुलना में जाति और लिंग को प्राथमिकता दी गई।

- द्रविड़ राजनीतिक कमजोरीकरण: बाद में राजनीतिक शाखाओं ने पेरियार के कट्टरपंथी समतावाद को कमजोर कर दिया, तथा सुधार को वोट-आधारित लोकलुभावनवाद में बदल दिया ।

- सीमित अखिल भारतीय प्रवेश: यह आंदोलन अपनी भाषाई और सांस्कृतिक रूपरेखा के कारण काफी हद तक क्षेत्रीय बना रहा।

निष्कर्ष

आत्म -सम्मान आंदोलन केवल एक तमिल सामाजिक सुधार नहीं था; यह मानवीय गरिमा में एक क्रांति थी । कर्मकांड की जगह तर्क और पदानुक्रम की जगह समानता लाकर, पेरियार ने भारत में स्वतंत्रता के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित किया।

इसका प्रभाव—जो सकारात्मक कार्रवाई, महिला मुक्ति और तर्कवादी शिक्षा में दिखाई देता है—भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को आकार देता रहता है। फिर भी, जातिगत और लैंगिक असमानताएँ हमें याद दिलाती हैं कि आत्म -सम्मान के लिए संघर्ष अभी अधूरा है।

संक्षेप में, पेरियार का सदियों पुराना आह्वान आज भी गूंजता है: “आत्म-सम्मान के बिना, स्व-शासन अर्थहीन है।”

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“ आत्म-सम्मान आंदोलन केवल जाति के लिए एक चुनौती नहीं था, बल्कि मानव गरिमा की पुनर्परिभाषा थी।” इसके विकास और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: द फ्रंटलाइन