IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक टीबी रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की गिरावट आई है — जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 टीबी मामलों से घटकर 2024 में 187 प्रति लाख हो गई है।

तपेदिक के बारे में:

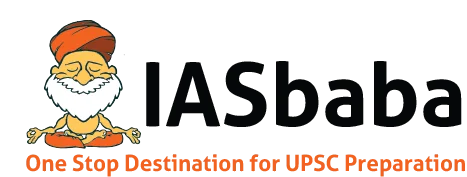

- प्रकृति: टीबी एक जीवाणु संक्रमण (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और हवा के माध्यम से फैलता है।

- जोखिम कारक: इनमें कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, कुपोषण, तंबाकू और शराब का सेवन शामिल है। वैश्विक आबादी का लगभग 25% संक्रमित है, लेकिन केवल 5-10% में ही लक्षण विकसित होते हैं।

- लक्षण: 3 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, अक्सर खून के साथ, वजन कम होना, रात को पसीना आना, तेज बुखार, थकान, भूख कम लगना, सीने में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन आदि।

- संचरण: टीबी हवा के माध्यम से फैलती है जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता है या थूकता है, जिससे कीटाणु हवा में फैलते हैं जिन्हें दूसरे लोग सांस के साथ अंदर ले सकते हैं।

- निदान: डब्ल्यूएचओ टीबी के लक्षण और संकेत दिखाने वाले लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षण के रूप में तीव्र आणविक नैदानिक परीक्षणों की सिफारिश करता है। अन्य नैदानिक उपकरणों में बलगम स्मीयर माइक्रोस्कोपी और छाती का एक्स-रे शामिल हो सकते हैं।

- रोकथाम: यह एंटीबायोटिक दवाओं से रोकथाम योग्य और इलाज योग्य है। शिशुओं को टीबी से बचाव के लिए बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) का टीका लगाया जाता है।

- उपचार: मानक टीबी उपचार 4-6 महीने तक चलता है। अधूरा उपचार दवा-प्रतिरोधी टीबी का कारण बनता है।

- दवा-प्रतिरोधी टीबी के प्रकार:

- बहु-दवा प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी): यह आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन (टीबी के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं) के प्रति प्रतिरोधी है, जिसका इलाज महंगे विकल्पों से किया जा सकता है।

- व्यापक दवा-प्रतिरोधी टीबी: यह अधिक गंभीर होती है, जिसके इलाज के विकल्प सीमित होते हैं।

- भारत द्वारा की गई पहल:

- राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी): 2020 में, संशोधित राष्ट्रीय टूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) का नाम बदलकर एनटीईपी कर दिया गया, जिसका लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है।

- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए): 2022 में एनटीईपी के हिस्से के रूप में शुरू किया गया, यह उपचार परिणामों में सुधार और भारत के टीबी उन्मूलन लक्ष्य को तेज करने के लिए पोषण संबंधी, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह टीबी रोगी पोषण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्राउड-सोर्सिंग पहल है।

- नि-क्षय मित्र पहल: यह पहल व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों और निगमों को छह महीने के लिए पोषण, सामाजिक या आर्थिक सहायता के साथ टीबी रोगियों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नि-क्षय पोर्टल स्वास्थ्य कर्मियों को टीबी मामलों का प्रबंधन करने, उपचार पर नज़र रखने और भारत के टीबी निगरानी के लिए रीयल-टाइम डेटा रिपोर्ट करने में मदद करता है।

स्रोत:

श्रेणी: राज्यव्यवस्था और शासन

संदर्भ:

- 9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (जिसके कारण नालसा का गठन हुआ) की स्मृति में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के बारे में:

- गठन: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्थापना 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी।

- जनादेश: इसका उद्देश्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा करना और अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नियम और सिद्धांत विकसित करना है। यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-लाभकारी संगठनों को कानूनी सहायता प्रणालियों और पहलों को कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए धन और अनुदान भी वितरित करता है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए प्रदान करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से, उपयुक्त विधान या योजनाओं द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

- अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वह कानून के समक्ष समानता और एक ऐसी कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करे जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे।

- विधिक सेवा प्राधिकरणों के उद्देश्य:

- मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।

- कानूनी जागरूकता फैलाना।

- लोक अदालतों का आयोजन करना।

- मध्यस्थता, सुलह और न्यायिक निपटान जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना।

- अपराध के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना।

- विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थान:

- राष्ट्रीय स्तर: नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश पैट्रन-इन-चीफ हैं।

- राज्य स्तर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका नेतृत्व राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं जो इसके पैट्रन-इन-चीफ हैं।

- जिला स्तर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिले के जिला न्यायाधीश इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

- तहसील/उप-विभाग स्तर: तहसील/उप-विभागीय विधिक सेवा समिति। इसका नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल जज करता है।

- पात्रता:

- पात्र व्यक्तियों में महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक मजदूर, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार, विकलांग व्यक्ति और हिरासत में रखे गए व्यक्ति शामिल हैं।

- वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, यदि मामला सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के अलावा किसी अन्य न्यायालय में है, और 5 लाख रुपये से कम, यदि मामला एससी के समक्ष है।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएं

संदर्भ:

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 3.09 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए लाभार्थियों की संख्या पर योजना-वार अधिकतम सीमा/कैप है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के बारे में:

- लॉन्च: एनएसएपी 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी।

- उद्देश्य: एनएसएपी का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और प्राथमिक आय उत्पादक की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों को सहायता प्रदान करना है।

- नोडल मंत्रालय: एनएसएपी को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से लागू किया जाता है।

- डीपीएसपी की ओर कदम: एनएसएपी भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

- घटक: एनएसएपी में पांच उप-योजनाएं हैं:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस): योजना के तहत, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बीपीएल व्यक्तियों को 79 वर्ष की आयु तक 200 रुपये प्रति माह और उसके बाद 500 रुपये की पेंशन का हकदार है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस): 40-59 वर्ष की आयु की बीपीएल विधवाएं 200 रुपये प्रति माह की पेंशन की हकदार हैं।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस): गंभीर और बहुविकलांगता वाले 18-59 वर्ष की आयु के बीपीएल व्यक्ति 200 रुपये प्रति माह की पेंशन के हकदार हैं।

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस): योजना के तहत, 18 से 64 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु पर एक बीपीएल परिवार को एकमुश्त राशि का हकदार है। सहायता की राशि 10,000 रुपये है।

- अन्नपूर्णा: योजना के तहत, उन वरिष्ठ नागरिकों को जो योग्य होने के बावजूद एनओएपीएस के तहत अनावृत्त रह गए हैं, प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

- परिणाम: एनएसएपी ने गरीबी को कम करने, जीवन स्तर में सुधार करने और लाभार्थियों की गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में मदद की है। इसने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा और समावेशन से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति में भी योगदान दिया है।

- लाभार्थियों का चयन: ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं विभिन्न एनएसएपी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

- वितरण: लाभ डीबीटी मोड यानी लाभार्थी के बैंक या डाकघर बचत खातों के माध्यम से, या डाक मनी ऑर्डर के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

- निगरानी: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास किसी भी राज्य सरकार के विभाग के माध्यम से योजनाओं को लागू करने की लचीलापन है, लेकिन प्रत्येक को राज्य स्तर पर एक नोडल सचिव नियुक्त करना होगा जो संबंधित विभागों के साथ कार्यान्वयन की देखरेख करे।

स्रोत:

श्रेणी: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

संदर्भ:

- कोची के महाराजा कॉलेज के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट से लाइकेन की चार नई प्रजातियों की खोज की है।

नई प्रजातियों के बारे में अधिक:

- नई चिन्हित की गई प्रजातियां हैं: पार्मोट्रेमा सह्याद्रिकम (वायनाड से खोजी गई), सोलेनोप्सोरा राइजोमोर्फा (इरविकुलम और मथिकेट्टनशोला राष्ट्रीय उद्यानों से), बुएलोआ घाटेंसिस (मथिकेट्टनशोला राष्ट्रीय उद्यान) और पाइक्सिन जनकीए (मथिकेट्टनशोला राष्ट्रीय उद्यान)।

- 2022 में शुरू हुआ कार्य इन खोजों का परिणाम है। टीम ने लाइकेन की 50 से अधिक प्रजातियों को भी दर्ज किया, जो पश्चिमी घाट के केरल हिस्से के लिए नई रिपोर्ट हैं।

लाइकेन के बारे में:

- परिभाषा: लाइकेन विभिन्न जीवों — एक कवक और एक शैवाल या सायनोबैक्टीरिया के बीच एक सहजीवन है।

- अंतर्निहित आधार: उनके संबंध का आधार पारस्परिक लाभ है जो वे एक दूसरे को प्रदान करते हैं।

- तंत्र: प्रकाश संश्लेषक शैवाल या सायनोबैक्टीरिया सरल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो, जब उत्सर्जित होते हैं, तो कवक कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और एक अलग कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। कवक हवा से जल वाष्प को अवशोषित करके और नीचे के प्रकाश-संवेदनशील शैवाल के लिए बहुत आवश्यक छाया प्रदान करके सहजीवन में योगदान देता है।

- संरचना: लाइकेन के सम्मिलित शरीर को थैलस कहा जाता है (बहुवचन थैली); शरीर राइजाइन नामक बाल जैसी वृद्धि द्वारा अपने सब्सट्रेट से जुड़ा होता है।

- वितरण: लाइकेन विश्व भर में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में होते हैं।

- विशिष्टता: वे जीवों का एक विविध समूह हैं। वे सतहों की एक विस्तृत श्रृंखला पर उपनिवेश बना सकते हैं और अक्सर पेड़ की छाल, खुली चट्टानों और जैविक मिट्टी की परत के हिस्से के रूप में पाए जाते हैं।

- लाभ: वे कई पारिस्थितिक तंत्रों में एक कीस्टोन प्रजाति हैं। वे कई जानवरों, जैसे हिरण, पक्षी और कृंतकों के लिए भोजन स्रोत और आवास के रूप में कार्य करते हैं। वे पेड़ों और चट्टानों को वर्षा, हवा और बर्फ जैसे चरम तत्वों से बचाते हैं।

- प्रजातिकरण के अग्रदूत: लाइकेन को प्राथमिक उपनिवेशकर्ता माना जाता है। ये खुले क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं और भौतिक और रासायनिक रूप से चट्टान खनिजों को तोड़कर मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं और इस प्रकार काई और लिवरवर्ट जैसी अन्य प्रजातियों के अनुसरण के लिए स्थितियां बनाते हैं।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ:

- क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में आयात निर्भरता कम करने की मांग करते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट, सीज़ियम, रूबिडियम और ज़िरकोनियम की रॉयल्टी दरों के युक्तिसंगतिकरण को मंजूरी दी।

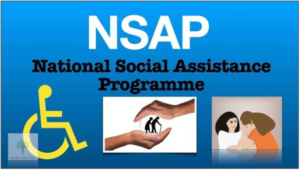

क्रिटिकल खनिजों के बारे में:

- परिभाषा: क्रिटिकल /महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

- महत्व: इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या इन खनिजों के अस्तित्व, निष्कर्षण या प्रसंस्करण का कुछ भौगोलिक स्थानों में केंद्रित होना आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता और व्यवधान का कारण बन सकता है।

- शीर्ष उत्पादक: क्रिटिकल खनिजों के शीर्ष उत्पादक देशों में चिली, इंडोनेशिया, कांगो, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

- विशिष्टता: उनकी ‘महत्वपूर्णता’ तकनीकी मांग और आपूर्ति गतिशीलता के आधार पर समय के साथ बदलती रहती है। इसके अलावा, देश अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर अपने लिए महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करते हैं।

- आधुनिक प्रौद्योगिकी की नींव: क्रिटिकल खनिज वह आधार हैं जिस पर आधुनिक प्रौद्योगिकी निर्मित है। उनका उपयोग मोबाइल फोन से लेकर सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और चिकित्सा अनुप्रयोगों तक अनिवार्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है।

- भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण: भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी प्रौद्योगिकियों से संचालित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर करती हैं।

- भारत में क्रिटिकल खनिजों के लिए की गई पहल:

- योजना आयोग: 2011 में एक योजना आयोग (अब नीति आयोग) की रिपोर्ट ने देश के औद्योगिक विकास के लिए खनिज संसाधनों की सुनिश्चित उपलब्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 12 खनिजों और धातुओं को रणनीतिक खनिजों के रूप में पहचाना गया जिनमें टिन, कोबाल्ट, लिथियम, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, नाइओबियम, बेरिलियम, टैंटलम, टंगस्टन, बिस्मथ और सेलेनियम शामिल थे।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई): भारत में आरईई अन्वेषण बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और परमाणु खनिज प्रभाग (एएमडी) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई थी।

- खान मंत्रालय: 2023 में, खान मंत्रालय ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की। ये खनिज हैं: एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, तांबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्युरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम, और कैडमियम।

- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम): भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के लिए 2025 में एनसीएमएम लॉन्च किया। एनसीएमएम में मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल हैं, जिनमें खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारी, प्रसंस्करण और उत्पादों के जीवन-अंत से पुनर्प्राप्ति शामिल है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

(यूपीएससी जीएस पेपर II: शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे)

संदर्भ (परिचय)

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्रा द्वारा अपने शिक्षक को थप्पड़ मारने की हालिया घटना भारत की शैक्षणिक संस्कृति में व्यापक गिरावट को दर्शाती है - जिसमें शिष्टाचार, आलोचनात्मक संवाद की कमी, तथा शिक्षा का बाजार-संचालित उद्यम में रूपांतरण शामिल है।

मुख्य तर्क:

- शिक्षा एक राजनीतिक और नैतिक जुड़ाव है: लेखक का मानना है कि शिक्षा अराजनीतिक नहीं हो सकती। सच्ची शिक्षा में आलोचनात्मक सोच , सत्ता संरचनाओं को समझना और संवाद तथा अहिंसक संघर्ष समाधान में सक्षम नागरिकों का पोषण शामिल है ।

- परिसरों में राजनीतिक संस्कृति का क्षय: तर्कपूर्ण संवाद का क्षरण तथा छात्रों के बीच हिंसा और ध्रुवीकरण में वृद्धि, उन सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करती है जहां अज्ञानता को हथियार बनाया जाता है, तथा तर्क को कमजोरी के रूप में देखा जाता है।

- शिक्षा पर नवउदारवादी हमला: नवउदारवादी मॉडल ने शिक्षा को वस्तु बना दिया है, विश्वविद्यालयों को कॉर्पोरेट व्यवस्था की सेवा करने वाले कौशल-प्रशिक्षण केंद्रों में बदल दिया है। छात्रों को "संसाधन" माना जाता है , शिक्षकों को "सेवा प्रदाता" और शिक्षा को ज्ञानोदय का नहीं, बल्कि रोजगार का साधन माना जाता है ।

- सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का पतन: निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों के विकास के साथ , सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की उपेक्षा हो रही है, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीमित हो रही है । शिक्षा का उद्देश्य, एक सार्वजनिक भलाई और मुक्तिदायक अनुभव के रूप में, कमज़ोर हो रहा है।

- अति-राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक असहिष्णुता का उदय: उग्र राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान की बढ़ती राजनीति , बहसों की जगह हठधर्मिता को जन्म दे रही है। विश्वविद्यालय, जो कभी संवादात्मक तर्क-वितर्क के केंद्र हुआ करते थे, अब अधिनायकवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं ।

आलोचनाएँ / कमियाँ:

- शैक्षणिक स्वतंत्रता का दमन: 2025 शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 179 देशों में 156वें स्थान पर है , जो संस्थागत स्वायत्तता में गिरावट दर्शाता है।

- मानविकी का हाशिए पर जाना: उदार कलाओं और सामाजिक विज्ञानों का अवमूल्यन हो रहा है, जिससे आलोचनात्मक जांच और नागरिक जिम्मेदारी की संस्कृति नष्ट हो रही है।

- विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का योग्यतावाद: उच्च शिक्षा का निजीकरण अभिजात्यवाद को बढ़ावा देता है , जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीबों के लिए दुर्गम हो जाती है।

- नागरिक शिक्षाशास्त्र का ह्रास: विश्वविद्यालय अब छात्रों में संवादात्मक नागरिकता , सहानुभूति या नैतिक कल्पनाशीलता का विकास नहीं करते हैं।

- असहिष्णुता का सामान्यीकरण: कैम्पस में होने वाला विमर्श राष्ट्रीय ध्रुवीकरण को प्रतिबिम्बित करता है, तथा बहुलवाद को बढ़ावा देने के स्थान पर “हम बनाम वे (us vs them)” के द्वंद्व को मजबूत करता है।

सुधार और आगे की राह:

- सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित करें: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सस्ती और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों में निवेश बढ़ाएं ।

- शैक्षणिक स्वतंत्रता बहाल करना: संस्थागत स्वायत्तता, संकाय की आवाज, तथा परिसरों के भीतर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करना।

- मानविकी और उदार कलाओं का पुनर्मूल्यांकन करें: आलोचनात्मक तर्क , नैतिकता और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाले पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करें , नैतिक शिक्षा के साथ तकनीकी संतुलन बनाएं।

- संवाद की शिक्षाशास्त्र को बढ़ावा देना: छात्र संस्कृति के हिस्से के रूप में अहिंसक संचार , बहस और अंतर-वैचारिक मंचों को सुदृढ़ करना ।

- नवउदारवादी शिक्षा मॉडल में सुधार: बाजार-केंद्रित शिक्षा से लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मानव विकास पर केंद्रित शिक्षा की ओर बदलाव ; सुनिश्चित करें कि शिक्षा का अधिकार सार्थक रूप से उच्च स्तर तक विस्तारित हो।

निष्कर्ष

विश्वविद्यालयों को मुक्ति, चिंतन और संवाद के केंद्र के रूप में अपनी भूमिका पुनः प्राप्त करनी होगी । भारत के युवाओं को वस्तुपरक शिक्षा और ध्रुवीकृत राजनीति का विरोध करना चाहिए, और एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक तर्कपूर्ण बहस और नागरिक शिक्षा की खोई हुई संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत में उच्च शिक्षा के बाजारीकरण और राजनीतिकरण ने इसके लोकतांत्रिक और मुक्तिदायी उद्देश्य को नष्ट कर दिया है। इस प्रवृत्ति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद और आलोचनात्मक अन्वेषण की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 शब्द)

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

(यूपीएससी जीएस पेपर II: संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां; संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां – स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां)

संदर्भ (परिचय)

वैश्विक तकनीकी निवेश को आकर्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के बीच हाल की प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी संघवाद के उदय को उजागर करती है , जहां स्वस्थ अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता भारत के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में उभर रही है ।

मुख्य तर्क:

- केंद्रीय संरक्षण से संघीय प्रतिस्पर्धा की ओर बदलाव: 1991 से पहले, पूंजी निवेश मुख्यतः राजनीतिक संरक्षण और लाइसेंसिंग के आधार पर केंद्रीय रूप से निर्धारित होते थे । उदारीकरण के बाद के सुधारों ने निवेश निर्णयों का विकेंद्रीकरण किया, जिससे राज्यों को बेहतर नीतियों, शासन और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिली ।

- प्रतिस्पर्धी संघवाद का उदय: पिछले एक दशक में, राज्यों ने घरेलू और वैश्विक निवेश के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है — जैसे कुशल एकल-खिड़की मंज़ूरी , नीतिगत स्थिरता और व्यापार करने में आसानी की पेशकश । उदाहरणों में आंध्र प्रदेश में गूगल एआई डेटा सेंटर और ईवी हब, सेमीकंडक्टर प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग पार्कों को लेकर इसी तरह की प्रतिस्पर्धा शामिल है।

- प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने में केंद्र की भूमिका: केंद्र सरकार ने व्यापार में आसानी, निर्यात की तैयारी और स्टार्ट-अप प्रोत्साहन पर रैंकिंग के माध्यम से इस परिवर्तन को बढ़ावा दिया है । इन मानकों ने राज्यों को शासन, पारदर्शिता और निवेश के माहौल में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है।

- उप-राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का वैश्विक अनुभव: अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे सफल संघों में भी इसी तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं, जहाँ राज्य और प्रांत उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा नवाचार, दक्षता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती है, जैसा कि बवेरिया के तकनीकी उछाल या अमेज़न के मुख्यालय दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले अमेरिकी शहरों में देखा जा सकता है ।

- राज्यों के बीच नीति प्रसार और सीख: यह प्रक्रिया अंतर-राज्यीय सीख को प्रोत्साहित करती है – एक राज्य के सुधार अक्सर दूसरों को प्रेरित करते हैं। भारत में ईवी नीतियाँ, निर्यात क्षेत्र और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र इस नीति प्रसार को दर्शाते हैं , जिससे समग्र औद्योगिक और शासन पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत होता है।

आलोचनाएँ और कमियाँ:

- “नीचे की ओर दौड़” का जोखिम: अत्यधिक कर रियायतें और सब्सिडी दीर्घकालिक निवेश लाभ सुनिश्चित किए बिना राजकोषीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

- असमान विकास लाभ: धनी और औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य अधिक निवेश आकर्षित कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ सकती हैं ।

- पर्यावरण एवं सामाजिक निगरानी: निवेशकों को आकर्षित करने की होड़ में, पारिस्थितिक सततता और श्रम कल्याण से समझौता किया जा सकता है।

- अल्पकालिक लोकलुभावनवाद: राज्य सतत औद्योगिक विविधीकरण के बजाय प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

- प्रशासनिक क्षमता अंतराल: कई राज्यों को अभी भी निवेशक-अनुकूल सुधारों को लागू करने के लिए नौकरशाही जड़ता , कमजोर समन्वय और सीमित संस्थागत क्षमता का सामना करना पड़ रहा है।

सुधार और आगे की राह:

- प्रतिस्पर्धी संघवाद को संस्थागत बनाना: राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं की निगरानी और प्रसार में नीति आयोग की भूमिका को मजबूत करना ।

- पारदर्शी प्रोत्साहन ढाँचा: अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन और सब्सिडी के लिए एक समान राष्ट्रीय दिशानिर्देश स्थापित करना ।

- संतुलित क्षेत्रीय विकास: पीएम गति शक्ति और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसी योजनाओं के तहत लक्षित बुनियादी ढांचे और कौशल पहल के माध्यम से पिछड़े राज्यों को बढ़ावा देना ।

- शासन क्षमता में निवेश: निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए राज्य स्तरीय नौकरशाही दक्षता, डिजिटल शासन और नीतिगत स्थिरता को बढ़ाना ।

- सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना: प्रतिद्वंद्विता के साथ-साथ, विकास के प्रभावों को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ऊर्जा और श्रम गतिशीलता पर अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

अनुमति-आधारित अर्थव्यवस्था से अनुनय-आधारित अर्थव्यवस्था में भारत का परिवर्तन एक गहन संघीय विकास को दर्शाता है। निवेश के लिए अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा न केवल आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करती है, बल्कि दक्षता, नीतिगत नवाचार और समावेशी विकास को भी बढ़ाती है। भारत को अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा रचनात्मक, पारदर्शी और विकासोन्मुखी होनी चाहिए – जहाँ किसी राज्य की प्रत्येक जीत समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“स्वस्थ अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्धा भारत के आर्थिक परिवर्तन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रही है।” चर्चा कीजिए कि प्रतिस्पर्धी संघवाद ने केंद्र-राज्य संबंधों को किस प्रकार नया रूप दिया है और भारत के विकास पथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। (250 शब्द, 15 अंक)

स्रोत: द हिंदू