IASbaba's Daily Current Affairs Analysis - हिन्दी

rchives

(PRELIMS Focus)

श्रेणी: राजनीति और शासन

प्रसंग:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों को निर्देश दिया है कि वे अपने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन अवधि की समाप्ति से कम से कम चार महीने पहले प्रस्तुत करें।

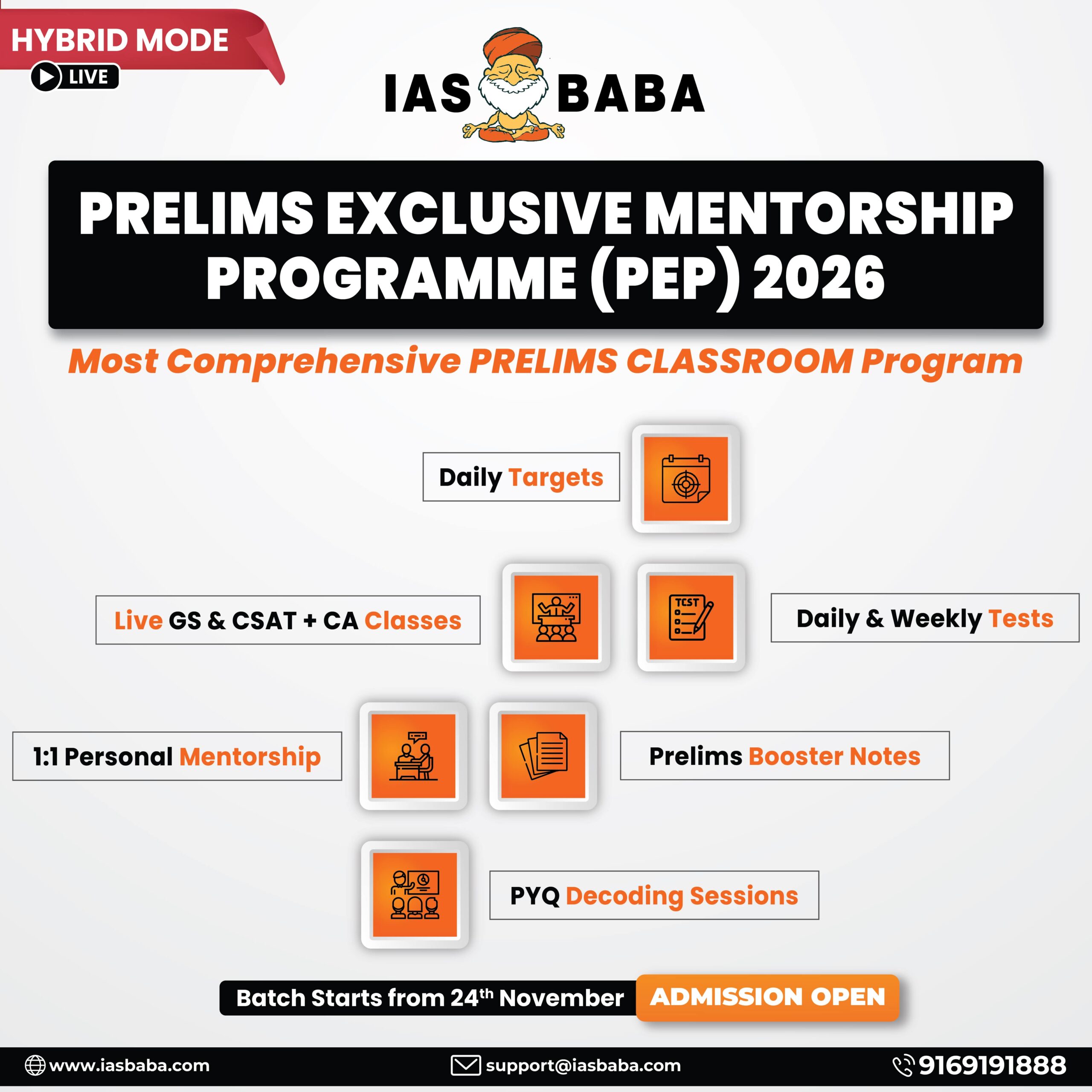

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के बारे में:

- प्रकृति: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए विदेशी अंशदानों को नियंत्रित करता है। यह भारत में कार्यरत व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति और उपयोग को नियंत्रित करता है।

- उद्देश्य: एफसीआरए 2010 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी दान से देश की संप्रभुता या आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

- संशोधन: 2020 में संशोधन किए गए जिससे कुछ परिवर्तन हुए।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के बारे में:

- वैधता एवं नवीकरण: एफसीआरए पंजीकरण पांच वर्षों के लिए वैध होता है, और एनजीओ को पंजीकरण की समाप्ति के छह महीने के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है।

- आधार अनिवार्य: पदाधिकारियों को पंजीकरण के लिए आधार या पासपोर्ट/ओसीआई कार्ड उपलब्ध कराना होगा।

- एसबीआई खाते की आवश्यकता: अंशदान नई दिल्ली में निर्दिष्ट एसबीआई शाखा में प्राप्त किया जाना चाहिए।

- प्रशासनिक उपयोग पर सीमा लगाई गई: प्रशासनिक व्यय सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई।

- निलंबन विस्तार: प्रारंभ में, पंजीकरण निलंबन 180 दिनों की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। इस निलंबन को अतिरिक्त 180 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

- कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है

- आवेदक को काल्पनिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए।

- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक रूपांतरण गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।

- आवेदक को राजद्रोह से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिए।

- एफसीआरए चुनावी उम्मीदवारों, पत्रकारों, मीडिया कंपनियों, न्यायाधीशों, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं और राजनीतिक संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से रोकता है।

- एफसीआरए नियम 2022

- जुलाई 2022 में, गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में बदलाव किए। इन बदलावों में अपराधों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 करना शामिल था।

- नियमों में विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से प्राप्त अंशदान की सीमा, जिसके लिए सरकार को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है तथा बैंक खाते खोलने की सूचना देने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।

स्रोत:

श्रेणी: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रसंग:

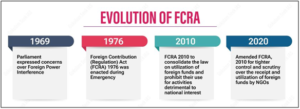

- हाल ही में, नासा ने हेलियोस्फीयर (यह हमारे सौर मंडल के चारों ओर अंतरिक्ष का एक विशाल, बुलबुला जैसा क्षेत्र है, जो सौर पवनों द्वारा निर्मित होता है) की सीमा का मानचित्रण करने, ऊर्जावान कणों का पता लगाने और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब (IMAP) लॉन्च किया।

आईएमएपी के बारे में:

- प्रकृति: इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब, या आईएमएपी, हमारे हेलियोस्फीयर की सीमाओं का अन्वेषण और मानचित्रण करेगा, जो सूर्य की पवन से निर्मित एक विशाल बुलबुला है जो हमारे पूरे सौर मंडल को घेरता है।

- कार्य: आईएमएपी मिशन 10 वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों का व्यापक चित्र तैयार करेगा, जिसमें सूर्य से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा कणों से लेकर अंतरग्रहीय अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र तथा अंतरतारकीय अंतरिक्ष में विस्फोटित तारों के अवशेष शामिल हैं।

- अंतरिक्ष यान का द्रव्यमान: इसका वजन लगभग 900 किलोग्राम (1,984 पाउंड) है।

- प्रक्षेपण यान: इसे फाल्कन 9 का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाता है, जो कि आंशिक रूप से पुन: प्रयोज्य, दो-चरणीय-से-कक्षा, मध्यम-लिफ्ट प्रक्षेपण यान है जिसे स्पेसएक्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।

- स्थान: IMAP अंतरिक्ष यान पृथ्वी-सूर्य के प्रथम लैग्रेंज बिंदु (L1) पर स्थित है, जो पृथ्वी से सूर्य की ओर लगभग दस लाख मील की दूरी पर है। वहाँ, यह पृथ्वी के निकट यात्रा कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को उनकी ओर आने वाले हानिकारक विकिरण के बारे में लगभग आधे घंटे पहले चेतावनी दे सकता है।

- हीलियोफिजिक्स की जांच : मिशन मुख्य रूप से हीलियोफिजिक्स के दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करेगा , अर्थात सूर्य से आने वाले आवेशित कण किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त कर सौर वायु बनाते हैं, तथा यह वायु हीलियोस्फीयर की सीमा पर अंतरतारकीय अंतरिक्ष के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करती है।

- अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता: IMAP मिशन सौर वायु के वास्तविक समय के अवलोकन में भी सहायता करेगा, जो पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण को खतरनाक कणों और विकिरण से भर सकता है, जो अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकता है और पृथ्वी पर वैश्विक संचार और विद्युत ग्रिड को बाधित कर सकता है।

- मिशन के अपेक्षित परिणाम:

- छोटे और विशाल दोनों स्तरों पर मौलिक भौतिकी को उजागर करना।

- अंतरिक्ष से सौर वायु की गड़बड़ी और कण विकिरण खतरों के पूर्वानुमान में सुधार करना।

- हमारे निकटवर्ती अन्य आकाशगंगा का चित्र बनाना।

- ब्रह्माण्ड की कुछ मूलभूत ब्रह्मांडीय निर्माण सामग्रियों को निर्धारित करने में सहायता करना।

- इस बात की समझ बढ़ाना कि हेलियोस्फीयर किस प्रकार सौरमंडल में जीवन को ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है।

स्रोत:

श्रेणी: सरकारी योजनाएँ

प्रसंग:

- सरकार ने निर्यातकों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट ( आरओडीटीईपी ) प्रोत्साहन योजना को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है।

RoDTEP योजना के बारे में :

- लॉन्च: इसे 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

- उद्देश्य: RoDTEP योजना निर्यातकों को उन अंतर्निहित शुल्कों, करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करने के लिए तैयार की गई है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापस नहीं किया जाता है।

- पात्रता: निर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक (व्यापारी) दोनों इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। RoDTEP का दावा करने के लिए कोई विशेष टर्नओवर सीमा नहीं है ।

- भारत मूल देश: निर्यातित उत्पादों का मूल देश भारत होना आवश्यक है।

- एसईजेड: विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां और निर्यातोन्मुख इकाइयां भी इस योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र हैं।

- विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप: RoDTEP योजना, जिसने भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की योजना (MEIS) का स्थान लिया है, विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के पूर्णतः अनुरूप है।

- CBIC की भूमिका: RoDTEP योजना के तहत छूट हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्स (ई-स्क्रिप्स) के रूप में जारी की जाएगी, जिसका रखरखाव केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक खाता बही में किया जाएगा।

- बहु-क्षेत्रीय योजना: RoDTEP के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- हाल ही में, ‘अविभाजित बंगाल’ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का लोकप्रिय विषय बनकर उभरा है।

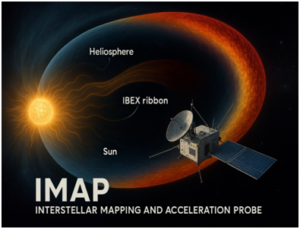

बंगाल विभाजन के बारे में:

- पृष्ठभूमि:

- 1905 में बंगाल का विभाजन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विशाल आकार और जनसंख्या के कारण प्रशासनिक दक्षता का हवाला देते हुए शुरू किया गया था।

- हालाँकि, इसका मूल उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था। बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया गया: पूर्वी बंगाल और असम (मुस्लिम बहुल) और पश्चिमी बंगाल (हिंदू बहुल)।

- इस कदम का भारतीय राष्ट्रवादियों ने व्यापक विरोध किया, क्योंकि उन्होंने इसे “फूट डालो और राज करो” की रणनीति माना। इस विभाजन के कारण व्यापक विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन का उदय हुआ, जो अंततः 1911 में रद्द कर दिया गया।

- आंदोलन:

- पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विचार को अमल में लाया गया।

- 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल सभा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई।

- कृष्ण कुमार मित्रा बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव देने वाले पहले व्यक्ति थे।

- सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया।

- उदारवादियों की भूमिका:

- सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उदारवादी समूह का नेतृत्व किया, जिसमें कृष्ण कुमार मित्रा, जोगेशचंद्र चौधरी, भूपेन्द्रनाथ बोस, पृथ्वीचंद्र रे आदि शामिल थे।

- उन्होंने 1903 से प्रेस अभियानों, बैठकों, याचिकाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से आंदोलन को तीव्र करने के लिए निरंतर काम किया।

- अपनी सामान्य शैली में, उन्होंने अपने पर्चों में विभाजन-विरोधी तर्क प्रस्तुत किए, और कुछ समाचार पत्रों, जैसे संजीवनी , इंडियन मिरर और आनंद बाजार पत्रिका ने उनके विचारों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया।

- आंदोलन का प्रभाव:

- सार्वजनिक सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और राष्ट्रवादी साहित्य के प्रसार ने आम जनता, विशेषकर युवाओं और मध्यम वर्ग को उत्साहित किया।

- विभाजन ने सांप्रदायिक विभाजन को भी गहरा कर दिया, जिससे सांप्रदायिक राजनीति के शुरुआती बीज पड़े।

- हालाँकि, इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी।

- अंततः अंग्रेजों ने मजबूत प्रतिरोध के कारण 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया, जिससे यह एक ऐतिहासिक जीत बन गई और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जन-आंदोलन की शक्ति को मजबूत किया।

स्रोत:

श्रेणी: इतिहास और संस्कृति

प्रसंग:

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने हाल ही में अपनी स्थापना की शताब्दी पूरी की।

आरएसएस के बारे में:

- प्रकृति: आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर में डॉ. केबी हेडगेवार द्वारा हिंदू संस्कृति और समाज के लिए, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कथित खतरों के जवाब में की गई थी।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना है, जो हिंदू सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान पर जोर देता है।

- इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वैचारिक जनक माना जाता है , जो 1990 के दशक से भारत में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत रही है।

- स्वतंत्रता-पूर्व भूमिका: इस संगठन ने हिंदुओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक लामबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामुदायिक सेवा, शिक्षा और हिंदू मूल्यों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया।

- स्वतंत्रता के बाद की विचारधारा: आरएसएस भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्व पर ज़ोर देता है और लोगों को एक समान राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट करने का लक्ष्य रखता है। यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत सहित विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में संलग्न है और अपने सदस्यों के बीच “सेवा” के विचार को बढ़ावा देता है।

- संरचना एवं कार्यप्रणाली: आरएसएस भारत और विदेशों में शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है , जो शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

- जुड़े संगठन: इसने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), बजरंग दल और छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित कई अन्य संगठनों को प्रेरित किया है।

स्रोत:

(MAINS Focus)

परिचय (संदर्भ)

अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इज़राइल पर किए गए हमलों के बाद, गाजा युद्ध अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए 20-सूत्रीय “व्यापक योजना” की घोषणा की है। इसके प्रावधानों का पश्चिम एशिया और भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- हमास निरस्त्रीकरण : हमास लड़ाकों को हथियार सौंपने होंगे; शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रतिज्ञा करने वालों को मिस्र, कतर या जॉर्डन जैसे देशों में आम माफी या सुरक्षित मार्ग मिलेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) : एक अमेरिकी-अरब नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना गाजा की सुरक्षा करेगी, फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित करेगी, हथियारों की तस्करी रोकेगी और सहायता प्रदान करेगी। इज़राइली रक्षा बल (आईडीएफ) धीरे-धीरे पीछे हटेंगे लेकिन एक सीमित “सुरक्षा परिधि” बनाए रखेंगे।

- संक्रमणकालीन शासन : गाजा का संचालन एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी देखरेख ट्रम्प की अध्यक्षता वाले एक अंतर्राष्ट्रीय “शांति बोर्ड” द्वारा की जाएगी, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे व्यक्ति शामिल होंगे।

- मानवीय पुनर्वास : अस्पतालों, बिजली, पानी, बेकरी और बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए सहायता पर प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, तथा वितरण का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट द्वारा किया जाएगा।

- कैदी-बंधक अदला-बदली : इजरायल हमास द्वारा बंधक बनाए गए 48 कैदियों की वापसी के बदले में 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 1,700 बंदियों को रिहा करेगा।

- क्षेत्रीय गारंटी : आठ अरब और मुस्लिम राष्ट्रों – कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और पाकिस्तान – ने इस योजना का समर्थन किया है, जबकि चीन और रूस ने भी समर्थन व्यक्त किया है।

आलोचनाएँ/चिंताएँ

- व्यवहार्यता : हमास को निरस्त्र करना, जिसने लगभग दो दशकों तक गाजा पर शासन किया है, लगभग असंभव साबित हो सकता है।

- बफर जोन क्लॉज : इजरायल की निरंतर “सुरक्षा परिधि” वास्तविक कब्जे के समान हो सकती है।

- टोनी ब्लेयर की भूमिका : ब्लेयर की इराक युद्ध विरासत और वाणिज्यिक संबंध निष्पक्षता पर संदेह को बढ़ावा देते हैं।

- ईरान को बाहर करना : तेहरान को बाहर करने से क्षेत्रीय मतभेद बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसे हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन प्राप्त है।

- वाणिज्यिक निहितार्थ : ट्रम्प और उनके सहयोगियों के रियल एस्टेट परियोजनाओं में व्यावसायिक हितों के कारण शांति और लाभ के बीच टकराव का खतरा है।

भारत के लिए निहितार्थ

- रणनीतिक राहत : शांति पश्चिम एशिया में स्थिरता ला सकती है, जो बेहद ज़रूरी है क्योंकि यह क्षेत्र भारत के लगभग 80% तेल की आपूर्ति करता है। इससे भारत के विशाल प्रवासी समुदाय की भी सुरक्षा होगी—पश्चिम एशिया में 90 लाख लोग रहते हैं, जिनमें इज़राइल में 18,000 लोग शामिल हैं।

- आर्थिक संभावनाएँ : स्थिरता खाड़ी देशों को भारत में निवेश बढ़ाने तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

- पाकिस्तान के प्रति सावधानी : पाकिस्तान की स्पष्ट भूमिका – जिसे ट्रम्प ने स्वीकार किया है और जिसकी प्रशंसा की है – अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों के संभावित पुनरुद्धार का संकेत देती है, जिस पर नई दिल्ली को सावधानीपूर्वक नजर रखनी चाहिए।

- कूटनीति में संतुलन : भारत को रणनीतिक उलझनों से बचने के लिए इजरायल, अरब राज्यों और ईरान के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना चाहिए।

- नये रास्ते : अधिक स्थिर गाजा भारत को हाइड्रोकार्बन से आगे विकास और पुनर्निर्माण भागीदार के रूप में विस्तार करने का अवसर दे सकता है।

निष्कर्ष:

गाजा शांति योजना ट्रम्प की कूटनीति और व्यावसायिक व्यावहारिकता के मिश्रण को दर्शाती है। भारत के लिए, यह प्रवासी सुरक्षा, ऊर्जा स्थिरता और आर्थिक अवसरों के संदर्भ में स्पष्ट लाभ प्रदान करती है। फिर भी, पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। नई दिल्ली को इस अस्थिर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करते हुए रचनात्मक रूप से संलग्न होना चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली गाजा शांति योजना के भारत के सामरिक, आर्थिक और प्रवासी हितों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की भागीदारी से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों से नई दिल्ली को कैसे निपटना चाहिए?” (250 शब्द, 15 अंक)

परिचय (संदर्भ)

भारत का भविष्य उसकी 65% युवा आबादी पर टिका है। 85% युवा आबादी अपने जन्मस्थान वाले ज़िलों में रहती है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद का 60% शहरों में केंद्रित है, इसलिए समावेशी विकास को गति देने और लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा करने के लिए ज़िलों को लोकतांत्रिक साझा संपत्ति के रूप में पुनः स्थापित करना बेहद ज़रूरी है।

मुख्य तर्क

- जनसांख्यिकीय लाभांश : वृद्ध होती जनसंख्या वाले विश्व में, भारत में 35 वर्ष से कम आयु के 65% युवा होना एक अवसर है, लेकिन सीमित गतिशीलता और जिला उपेक्षा के कारण यह अवसर नष्ट हो सकता है।

- शहरी पूर्वाग्रह : शहर केवल 3% भूमि पर हैं, फिर भी 60% जीडीपी उत्पन्न करते हैं, जबकि ज़िले बहुसंख्यक आवास होने के बावजूद कम उपयोग में रहते हैं। इससे विकास का स्पष्ट भौगोलिक और सामाजिक संकेंद्रण होता है।

- केंद्रीकृत शासन : नीतिगत प्रतिमान दक्षता, तकनीकी योजनाओं और डिजिटल वितरण को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन स्थानीय राजनीतिक एजेंसी को कमजोर करते हैं और निर्वाचित नेताओं को हकदारी मध्यस्थों तक सीमित कर देते हैं।

- कल्याणकारी राजनीति और थकान : संरचनात्मक परिवर्तन या नौकरियों के बिना नकद हस्तांतरण पर बढ़ती निर्भरता, नागरिकों, विशेषकर युवाओं में राजनीतिक थकान का कारण बनती है।

- जिला-प्रथम ढांचा : “जिला-प्रथम नौकरशाही” से “जिला-प्रथम लोकतंत्र” की ओर बदलाव से अपारदर्शी योजनाओं को अलग किया जा सकता है, जवाबदेही को स्थानीय बनाया जा सकता है, परिणामों पर नज़र रखी जा सकती है और समाधान तैयार किए जा सकते हैं।

आलोचनाएँ/कमियाँ

- नौकरशाही का प्रभुत्व : नागरिक राज्य के साथ मुख्य रूप से प्राप्तकर्ता के रूप में बातचीत करते हैं, भागीदार के रूप में नहीं, जिससे विकास का स्वामित्व सीमित हो जाता है।

- क्षमता की कमी : जिला प्रशासन और पंचायतों के पास समग्र रूप से योजना बनाने के लिए धन, कुशल जनशक्ति और स्वायत्तता का अभाव है।

- अभिजात वर्ग के कब्ज़े का जोखिम : स्थानीय निकाय प्रभावशाली समूहों द्वारा कब्ज़े पर रोक लगाए बिना असमानताओं को दोहरा सकते हैं।

- कमजोर नीतिगत संबंध : सांसदों और स्थानीय प्रतिनिधियों को निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक परिणामों के लिए शायद ही कभी जवाबदेह ठहराया जाता है।

- खंडित प्रयास : नागरिक समाज, सरकार और निजी पहल अक्सर अलग-अलग काम करते हैं, जिससे जिला-स्तरीय तालमेल कम हो जाता है।

सुधार/प्रस्ताव

- जिला-प्रथम लोकतांत्रिक कॉमन्स : जिलों को नागरिक स्थानों के रूप में पुनः परिकल्पित करना ताकि अभिजात वर्ग और निर्यात-संचालित विकास से परे उत्पादन, उपभोग और नवाचार में भागीदारी को मजबूत किया जा सके।

- जवाबदेही और पारदर्शिता : जिला स्तर पर योजनाओं को अलग-अलग करना, स्थानीय स्तर पर परिणामों पर नज़र रखना, तथा निवेश और अवसर में असमानताओं को पाटना।

- स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना : निर्वाचित प्रतिनिधियों को कल्याणकारी अधिकारों के मध्यस्थ के बजाय विकासात्मक प्राथमिकताओं के संयोजक के रूप में सशक्त बनाना।

- अभिजात वर्ग की साझा जिम्मेदारी : राजनीतिक नेताओं, कॉरपोरेट्स और बुद्धिजीवियों (शीर्ष 10%) को अपने इरादे को लक्षित जिला हस्तक्षेपों में बदलना होगा।

- सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र : स्थानीय स्तर पर अनुकूलित सुधारों और नवाचारों के सह-निर्माण के लिए सांसदों, नागरिक समाज, निजी अभिनेताओं को जोड़ना।

निष्कर्ष:

भारत में पहले से ही ज़िला-प्रथम नौकरशाही है। अब ज़रूरत ज़िला-प्रथम लोकतंत्र की है। समुदायों में शक्तियों का पुनर्वितरण, जवाबदेही को बढ़ावा देना और नीति-वास्तविकता के बीच के अंतर को पाटकर, ज़िले समावेशी विकास के वाहक बन सकते हैं। इस बदलाव के बिना, भारत लोकतंत्र के खोखले होने और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को गँवाने का जोखिम उठा रहा है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

ज़िलों को लोकतांत्रिक साझा संपत्ति में बदलने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। स्थानीय राजनीतिक एजेंसी को मज़बूत करने के लिए किन संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है? (15 अंक) (250 शब्द, 15 अंक)